Le groupe chamite ne compte qu’une seule langue, l’égyptien

(3000 ans avant

notre ère), qui a donné naissance à l'égyptien ancien, à l'égyptien

moyen, au nouvel égyptien, au démotique, puis au copte. La langue égyptienne s'étale pratiquement sur quelques milliers d'années. Son évolution commence

avec l'ancien égyptien dont la plus

ancienne forme remonterait à près de 3000 avant notre ère. C'est la langue

qu'on retrouve dans les textes des pyramides et des inscriptions de la

IIIe à la VIe dynastie de l'Ancien Empire. Les premières

attestations du moyen égyptien (ou égyptien

classique) sont apparues vers 2100 avant notre ère; cette langue, qui a

survécu durant environ 500 ans, demeure la «langue des hiéroglyphes» dans

histoire de l'Égypte antique, lors de la période du Moyen Empire. Sous la XVIIe

dynastie, le moyen égyptien a été adopté comme langue officielle (textes

littéraires, inscriptions royales, documents administratifs, etc.); on le

retrouve aujourd'hui sur les inscriptions des sarcophages. Quant au nouvel

égyptien (ou néo-égyptien), il a remplacé en Haute Égypte le

moyen égyptien dans la langue parlée (après l'an 1600 avant notre ère) et

est resté en usage jusqu'aux environs de l'an 600 (avant notre ère). Le nouvel

égyptien a été employé dans les documents officiels durant la période

s'étendant entre les XIXe et XXVe dynasties.

Lors de la Basse Époque, deux

variétés d'égyptien et deux écritures dérivées du nouvel égyptien ont

été utilisées simultanément: d'une part, le démotique

«archaïque» dans le Nord, d'autre part, le hiératique

«anormal» dans le Sud. L'unification s'est faite du Nord au Sud en faveur du démotique

sous le règne de Psammétique Ier. Cette appellation de démotique

(du grec dêmos signifiant «populaire») désigne une langue restée en

usage jusqu'au VIIe siècle de notre ère, soit jusqu'à la conquête arabe qui a

entraîné l’arabisation et l’islamisation de cet ancien empire. Dans l'écriture,

le terme de démotique fait référence à la «langue populaire» employée

dans la vie quotidienne, tandis que les inscriptions officielles en hiéroglyphes

ont tendance à désigner les styles archaïques de l'Ancien Empire et du Moyen

Empire.

Pour ce qui est du copte

(du grec Aiguptos signifiant «égyptien), c'est le dernier maillon dans

l'évolution de l'ancien égyptien. Attesté dès le IVe siècle avant

notre ère, le copte a été employé par les paysans de Haute Égypte jusqu'au

au XVIIe siècle et reste aujourd'hui la langue liturgique de l'Église

copte orthodoxe (environ 6,5 millions d'adeptes). L'écriture copte est la transcription de la langue égyptienne

en lettres grecques complétée par sept caractères démotiques pour rendre les

sons qui n'existaient pas en grec. On sait qu'en 642 l'Égypte fut conquise par

les Arabes qui arabisèrent et islamisèrent la région avant d'entreprendre la

conquête d'une partie du monde.

3

Les langues sémitiques

Certaines langues sémitiques sont attestées

depuis 2000 ans

avant notre ère (akkadien, ougaritique, éblaïte, etc.). Dans le groupe sémitique,

seuls l’arabe (200 millions de locuteurs),

l'amharique (20 millions de locuteurs

dans le monde), le tigrinia (6 millions)

et l’hébreu (4,6 millions) constituent

des langues officielles, soit dans 23

États pour l'arabe, en Éthiopie pour l'amharique, en Érythrée pour le

tigrinia et en Israël pour l'hébreu. La plupart des autres langues sémitiques

(73 au total) parlées aujourd’hui sont utilisées en Éthiopie et en Érythrée.

3.1

La langue arabe

L'arabe, pour sa part, doit sa formidable expansion à

partir du VIIe siècle grâce à la propagation de l'islam, la

diffusion du Coran et la puissance militaire des Arabes. Ces trois

facteurs sont intimement liés au point qu'on ne peut que difficilement les

dissocier. La langue arabe se présente sous deux formes principales: l'arabe

dialectal et l'arabe littéraire (ou arable classique ou arabe du

Coran). L'arabe dialectal résulte à la fois de la fragmentation de l'arabe du

VIIe siècle et de la fusion des parlers provenant des conquêtes

militaires et des brassages de population des langues sud-arabiques, berbères,

africaines, etc. Ces variétés dialectales sont, de nos jours, extrêmement

nombreuses et persistent dans tout le monde arabe. L'arabe dialectal est la

langue que chacun des 200 millions d'arabophones utilise toute sa vie et qui

véhicule toute une culture populaire, traditionnelle et contemporaine. Il est

fortement dévalorisé au plan social et est souvent perçu comme «vulgaire»

ou «abâtardi». C'est donc une langue exclusivement parlée dont les variétés

sont souvent incompréhensibles entre les arabophones. On distingue

principalement l'arabe algérien, l'arabe égyptien, l'arabe irakien, l'arabe

jordanien, l'arabe libanais, l'arabe libyen, l'arabe marocain, l'arabe

mauritanien, l'arabe omanais, l'arabe palestinien, l'arabe saoudien, l'arabe

syrien, l'arabe tchadien, l'arabe tunisien, l'arabe yéménite, etc.

Au contraire, l'arabe classique,

appelé aussi arabe éloquent ou arabe grammatical, est une langue

prestigieuse associée à la religion et à l'écrit, c'est-à-dire à la culture

littéraire, à la science, à la technologie et aux fonctions administratives.

De très forts liens historiques et idéologiques unissent ces deux formes d'arabe;

c’est pourquoi les communautés arabes ont toujours considéré qu'il n'existe

qu'une langue arabe. Sur le continent africain

ainsi qu’au Proche-Orient, l’arabe est

officiel dans 23 États,

ce qui en fait une langue de très grande diffusion.

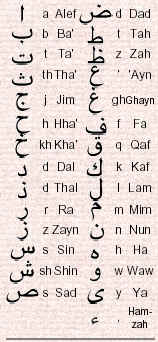

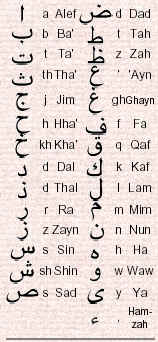

3.2 L'écriture arabe

L'alphabet arabe moderne et l'alphabet hébreu se sont

développés à partir de la variante araméenne, laquelle a également

donné naissance à l'alphabet grec. L'araméen a été supplanté à

son tour par l'arabe. L'illustration de droite représente le mot Xavier

en arabe moderne.

|

L'alphabet arabe est composé de 28

lettres. Il s'écrit

de droite à gauche,

contrairement à l'alphabet latin. Comme

pour le français, la position de la lettre par rapport à ligne d'écriture

est importante.

L'une des originalités de cette

écriture est qu'elle est consonantique,

c’est-à-dire

que seules les consonnes sont en général écrites ainsi que les voyelles

longues; l’arabe est une langue dans laquelle les voyelles ne servent

qu’à préciser la fonction grammaticale du mot et non son sens.

Mais chaque

lettre possède une forme différente selon sa place dans le mot.

L'écriture

arabe sert à noter de nombreuses langues non chamito-sémitiques:

des langues iraniennes

(farsi), turques

(le turc sous l'Empire ottoman jusqu'en 1928),

indiennes (ourdou),

austro-asiatiques (malais) et

africaines. Pour

noter les sons de ces langues qui n'existent pas en arabe, on utilise des

points ou des signes diacritiques conférant à la lettre arabe une

nouvelle valeur phonétique.

|

Quant aux chiffres

dits «arabes» utilisées en Occident, ils constituent la forme maghrébine des

chiffres indiens (entre le Ie et le VIIe siècle), les

Arabes ayant, au moment des croisades, servi de relais depuis l'Inde jusqu'en

Occident. On devrait plutôt parler de «chiffres indo-arabes». C'est le pape

Sylvestre II qui, vers l'an 1000, a imposé, non sans difficulté, ce système

à la chrétienté (encore restée aux chiffres romains ou grecs ). Les

premières apparitions en Europe des «chiffres arabes» se trouvent dans deux

manuscrits espagnols écrits en latin, en 976 et 992.

4

Les langues berbères

Les langues berbères sont parlées au Maroc, en Algérie

et en Libye, avec quelques îlots en Tunisie, au Niger et au Mali. Ces langues

sont fragmentées en une trentaine de variétés et elles doivent affronter la

concurrence de l'arabe. Néanmoins, elles sont parlées par plus de 20 millions

de locuteurs. Les langues les plus connues sont les suivantes: tamazight,

kabyle, tachelhit,

tamasheq, jerba,

chaouïa, judéo-berbère, etc. Le berbère

possède son système propre d'écriture, de grammaire et de syntaxe. On peut

consulter une carte linguistique des langues berbères en Afrique en cliquant

ICI.

5

Les langues tchadiques

On compte un peu moins de 200 langues tchadiques (peut-être

140), mais la

plupart sont des langues utilisées par peu de locuteurs. De plus, ce ne sont

pas des langues reconnues par les États, sauf pour ce qui est du haoussa

parlé par environ 22 millions de locuteurs dans le monde (Bénin, Burkina Faso,

Cameroun, Ghana, Niger, Nigeria, Soudan, Togo, Tchad). Depuis les années

quatre-vingt, près d’une vingtaine d’États non souverains de la

fédération nigériane ont rendu le haoussa co-officiel avec l’anglais à

leur chambre d’Assemblée. Au Nigeria, le haoussa est parlé par plus de 18

millions de locuteurs et par au moins 50 % de la population comme langue

seconde. Au Tchad, les langues tchadiques sont parlées dans les régions du lac

Tchad, du Moyen-Chari et du Logone, une partie du Guéra et le Ouaddai

occidental.

6

Les langues couchitiques

On compte moins de 50 langues couchitiques attestées depuis

la frontière sud de l'Égypte jusqu'au nord de la Tanzanie. Elles sont

parlées en Éthiopie, en Érythrée, en Somalie, au Kenya et en Tanzanie. La

seule langue reconnue officiellement est le somali (8,3 millions de

locuteurs dans le monde) en Somalie, mais il en existe plusieurs autres comme le

sidamo, le galla, l'afar, le gédeo, le bédja, le bédawi, etc.

7

Les langues omotiques

Les 28 langues omotiques sont parlées dans la région du

bassin du fleuve Omo en Éthiopie. Ce sont généralement de petites langues

parlées par un nombre restreint de locuteurs, mais certaines de ces langues

comptent néanmoins beaucoup de locuteurs: il s'agit d'abord du wolaytta (2

millions), puis du gamo (780 000), du yemsa (500 000), du

seze (109 000), du

basketto (82 000) et du melo (80 000).

L'appartenance du groupe des langues omotiques à la famille chamito-sémitique

fait présentement l'objet de controverses.

En somme, les langues dites «chamito-sémitiques», en tant

que famille linguistique, ne sont pas scientifiquement fondées, car

cette «famille» n'a jamais été reconstruite par la méthode de la linguistique historique,

laquelle est comparative et inductive; on sait que cette méthode, appliquée

depuis longtemps à l'indo-européen, a fait les preuves de sa pertinence et de

sa validité, mais elle n'a jamais été appliquée aux langues chamito-sémitiques. Donc,

c'est par tradition ou par habitude qu'on parle encore de langues

chamito-sémitiques ou afro-asiatiques.

Willkommen auf meiner Seite