Michael Aharon Schüller's Private Office

zurück // MAS private office -> Tagesinformationen -> April 2005 -> Dienstag 19.4.2005

![]()

NB 1: Bitte beachten: die hier angeführten Copyright-geschützten Texte und Graphiken u.a. sind nur für den persönlichen Gebrauch! Dies gilt auch für einen Teil der hier erwähnten LINKS!

NB 2: Die Artikel werden weitgehend ungeordnet präsentiert, sie sind nach Wichtigkeit (durch !-Markierung) oder nach Rubrik nur ansatzweise geordnet.

vgl. auch NZZ 19.4. S. 5 (Bosnien-Srpska; Sharon

und die Siedlungsräumung), S. 18 (Haftpflicht), SOnderbeilage 150 Jahre ETH

Zürich

vgl. auch HB S. 17 (medizinische Forschung)

1) Weniger Autopsien an Zürcher Spitälern (NZZ 19.4.) mehr...

Gesellschaftlicher Wandel und Wechsel zum Zustimmungsprinzip

2) Verhangene Lichtblicke auf dem Balkan (NZZ 19.4.) mehr...

Anhaltende Arbeitslosigkeit trotz rascherem Wachstum

3) Die NGO den Spendenden verpflichten (NZZ 19.4.) mehr...

«1%-Steuer» statt direkte staatliche Beiträge

4) SPD-Linke fordert von Müntefering nun Taten

(HB 19.4.) mehr...

Andrea Nahles dringt auf Devisensteuer

Kapitalismuskritik des Parteichefs stößt bei Kanzler und Ministern auf leicht gequälte Zustimmung

5) Gesetz gegen „Spam“ stößt auf Vorbehalte (HB 19.4.) mehr...

Politiker und Experten uneins über neue Vorschriften

6) Chrysler zeigt GM und Ford den Weg aus der Krise (HB 19.4.) mehr...

Werksschließungen und Stellenabbau drücken die Kosten der Daimler-Sparte deutlich

7) Experten zweifeln an Bonität der USA (HB 19.4.) mehr...

Auch die Kreditwürdigkeit Deutschlands verschlechtert sich – „Harte Landung“ Chinas als globales Risiko

8) Anleger fliehen aus Firmenbonds Sichere Staatspapiere werden wieder bevorzugt

(HB 19.4.) mehr...

General Motors bleibt im Fokus

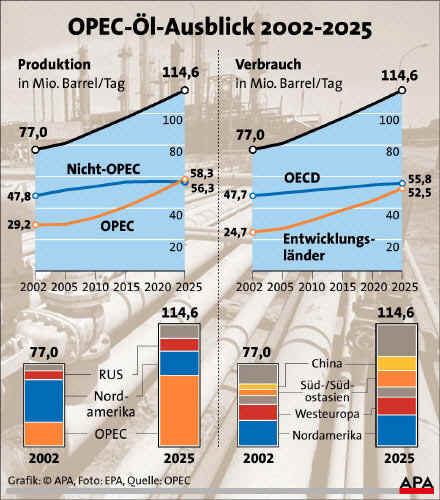

9) Die nächste Ölkrise ist programmiert (Standard 19.4.) mehr...

Die Vorräte des wichtigsten Rohstoffs könnten rascher aufgebraucht sein, als viele hoffen - Eine Analyse

10)

1) Weniger Autopsien an Zürcher Spitälern (NZZ

19.4.) nach oben

Gesellschaftlicher Wandel und Wechsel zum Zustimmungsprinzip

Die Anzahl Autopsien, die an Zürcher Spitälern durchgeführt werden, ist in den vergangenen Jahren markant rückläufig. Immer weniger Angehörige sind nach einem Todesfall bereit, einer Autopsie zuzustimmen. Von Ärzteseite her wird dies bedauert, denn Autopsien sind für die Mediziner eine Möglichkeit zur Qualitätskontrolle.

ekk. Noch vor wenigen Jahrzehnten war es üblich, dass fast alle Patienten, die in einem Zürcher Spital verstorben waren, obduziert

wurden. Eine Autopsie erlaubt es den Medizinern unter anderem, zusätzliche Erkenntnisse über die Todesursache zu gewinnen und ihre Diagnosen, die sie zu Lebzeiten eines Patienten gestellt hatten, zu überprüfen. In den letzten Jahrzehnten ist die

Zahl der Autopsien in den Spitälern jedoch weltweit

abnehmend.

Kontinuierlicher Rückgang

Auch in der Schweiz und im Kanton Zürich wird ein kontinuierlicher Rückgang registriert. Im

Universitätsspital Zürich beispielsweise nimmt die Autopsiezahl um

5 bis 10 Prozent jährlich ab, so dass die Autopsierate derzeit bei

knapp 40 Prozent liegt. Auch im Zürcher Stadtspital Triemli werden rund

40 Prozent der im Spital verstorbenen Patienten obduziert. Das

Kantonsspital Winterthur gibt für das vergangene Jahr eine Autopsierate von etwas mehr als

25 Prozent an.

Die Pathologen an allen drei Spitälern bedauern diese Entwicklung, denn sie betrachten Obduktionen als wichtiges Instrument der Qualitätskontrolle für Ärzte. Laut

Robert Maurer, Chefarzt des Institutes für Pathologie am Triemlispital, gibt es bei rund

10 Prozent der Patienten, die autopsiert werden, signifikante Unterschiede zwischen der Diagnostik zu Lebzeiten und dem

Autopsieergebnis. «Es braucht Obduktionen zur Bestätigung, dass die zu Lebzeiten gestellten Diagnosen und Therapien richtig waren, beziehungsweise zum Nachweis, dass etwas falsch beurteilt worden ist», sagt Peter Vogt, Oberarzt am Institut für Klinische Pathologie am Universitätsspital Zürich. «Nur wer kontrolliert wird, weiss, ob er Fehler macht oder nicht.» Autopsien zeigten auch, was eine Therapie bewirkt oder allenfalls geschadet habe: «Bei jeder Obduktion lernt man etwas, das anderen Patienten mit ähnlichen Krankheiten nützen kann.»

Gewisses Verständnis für Kritiker

Auch Renata Flury, Chefärztin am Institut für Pathologie des Kantonsspitals Winterthur, schätzt die Autopsie als Methode der Qualitätssicherung. Sie hat darüber hinaus die Erfahrung gemacht, dass das

sichere Wissen um die Todesursache Angehörigen helfen kann, ihre Trauer zu bewältigen. Auf entsprechende Anfrage hin werde das Ergebnis in einem Gespräch ausführlich erläutert. Die zunehmende Zurückhaltung von Angehörigen gegenüber Autopsien kann Renata Flury nur teilweise nachvollziehen. Die Meinung etwa, mit einer Obduktion werde die Totenruhe gestört, teilt sie nicht. In ihren Augen handelt es sich bei einer

Autopsie um einen zusätzlichen ärztlichen Eingriff, eine sorgsame, ganzheitliche Untersuchung, die mit Respekt dem Verstorbenen gegenüber durchgeführt

werde. Verständlich ist für die Pathologin dagegen, dass sich Angehörige vielleicht auch nur unbewusst auf den Standpunkt stellen, ohne Autopsie schneller mit dem Todesfall «abschliessen» zu können. Wird eine Autopsie durchgeführt, tauchen unter Umständen neue Fragen auf.

Die Pathologen der drei Spitäler sind sich darin einig, dass Autopsien ein wichtiges Element in der Ausbildung von Ärzten sind. So nehmen Medizinstudenten im letzten Ausbildungsjahr zweimal an einer Obduktion teil. Sie schauen zu, und die fortlaufend erhobenen Befunde werden ihnen gezeigt und erläutert. Zusätzlich absolvieren Studierende Praktika in der Pathologie, wo sie zusammen mit erfahrenen Ärzten Obduktionen durchführen.

Zustimmung in jedem Fall nötig

Die sinkende Autopsierate im Kanton Zürich hängt nach einhelliger Meinung der Pathologen der drei Spitäler in erster Linie mit einem

gesellschaftlichen Wandel zusammen. Die Vorbehalte gegenüber Autopsien seien heute weiter verbreitet als noch vor einigen

Jahrzehnten. Die Autonomie des Individuums werde höher gewichtet als der gesellschaftliche

Nutzen, sagt Maurer vom Triemlispital. Das Patientinnen- und Patientengesetz, das im

Kanton Zürich seit Anfang 2005 in Kraft ist, trage den Vorbehalten der Gesellschaft Rechnung. Das

neue Gesetz vollzieht in den Bereichen Obduktion und Transplantation den Wechsel von der Widerspruchs- zur erweiterten Zustimmungslösung.

Dies bedeutet, dass eine Obduktion oder Transplantation durchgeführt werden kann, wenn die verstorbene Person vor ihrem Tod im Zustand der Urteilsfähigkeit dazu eingewilligt hat. Liegt keine Einwilligung oder Ablehnung vor, müssen die Angehörigen gefragt werden, ob ihnen eine solche Erklärung bekannt ist. Ist dies nicht der Fall, kann eine Obduktion oder Transplantation mit Einwilligung der Angehörigen erfolgen. Wenn keine Zustimmung der verstorbenen Person beziehungsweise der Angehörigen vorliegt, darf keine Autopsie durchgeführt werden.

Nach Angaben aller drei Spitäler entspricht das neue Gesetz der Praxis, wie sie schon seit einigen Jahren üblich ist. Bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes habe man - wenn dies überhaupt zur Debatte stand - Angehörige aktiv gefragt, ob sie einer Autopsie oder Transplantation zustimmen, sofern keine Erklärung des verstorbenen Patienten vorlag. Ein drastischer Rückgang der Autopsieraten aufgrund des Patientinnen- und Patientengesetzes sei deshalb nicht zu erwarten.

Entscheidend ist, wer fragt

Die Entscheidung der Angehörigen, einer Autopsie zuzustimmen, wird laut Holger Moch, Direktor des Instituts für Klinische Pathologie am Universitätsspital Zürich, wesentlich von der Motivation durch den zuletzt behandelnden Arzt

beeinflusst. Wenn der Arzt selber von der Notwendigkeit der Autopsie überzeugt sei, erteilten gemäss Untersuchungen

bis zu 80 Prozent der Angehörigen ihre Zustimmung. Es sei deshalb besonders wichtig, dass

junge Ärzte in der Ausbildung lernen, mit Hinterbliebenen zu sprechen und ihnen die Bedeutung dieser letzten Untersuchung zu erklären. Peter Vogt vom Universitätsspital hält es für sinnvoll,

kritisch eingestellte Angehörige auf die Möglichkeit einer Teilautopsie aufmerksam zu machen. Manche Leute gäben ihre Zustimmung eher, wenn nur ein Lungenlappen oder eine Niere beurteilt werde, statt dass man eine vollständige Autopsie vornehme.

Renata Flury vom Kantonsspital Winterthur sagt ebenfalls, es sei entscheidend, wer wie frage und welche Zusatzinformationen abgegeben würden. Auch das Interesse der Ärzte an einer Autopsie variiere, denn neue Fakten bedeuteten, dass der Fall nicht so schnell wie üblich ad acta gelegt werden könne. Robert Maurer vom Triemlispital fügt an,

Autopsien seien für die Kliniken ein Kostenfaktor, der das Defizit erhöhe. «Auch unter ökonomischen Gesichtspunkten hält sich die Begeisterung für Autopsien momentan in

Grenzen.»

Was ist eine Autopsie?

ekk. Das Kantonsspital Winterthur gibt eine Broschüre an Angehörige ab, in der die häufigsten Fragen zum Thema Autopsie (auch Obduktion oder Sektion genannt) beantwortet werden: Eine Autopsie umfasst eine eingehende äussere und innere Untersuchung des Verstorbenen. Sie wird von ausgebildeten oder - unter Aufsicht - von angehenden Fachärzten vorgenommen. Die Autopsie kann alle oder auch nur einzelne Organe betreffen. Die Organe werden vom Pathologen zunächst von blossem Auge beurteilt. Dann werden kleine Gewebsproben für feingewebliche Untersuchungen aus den Organen entnommen. Spezielle Untersuchungen können Aufschluss darüber geben, ob Hinweise auf eine Stoffwechselkrankheit, eine Infektion, einen bösartigen Tumor, ein Erbleiden oder eine Berufskrankheit vorliegen. Die Resultate der Autopsie werden mit den klinischen Befunden verglichen.

2) Verhangene Lichtblicke auf dem Balkan (NZZ

19.4.) nach oben

Anhaltende Arbeitslosigkeit trotz rascherem Wachstum

Die Wirtschaftslage der ehemals sozialistischen Länder auf der Balkanhalbinsel ist abgesehen von Bosnien und Mazedonien nicht mehr ganz so bedrückend wie noch vor wenigen Jahren. Dank qualitativ besserer Haushaltführung ist die Inflation (fast) überall unter Kontrolle, das beschleunigte Wachstum wird aber kaum neue Arbeit bringen.

T. K. Wien, Ende März

Selbst das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW), ein ausnehmend aufmerksamer Beobachter der wirtschaftlichen und politischen Veränderungen in den ehemals kommunistischen Staaten im Osten Europas, ist überrascht über die unerwartete Wachstumskraft, welche die balkanischen Länder plötzlich an den Tag legen. Dabei handelt es sich laut dem WIIW-Wissenschafter Vladimir Gligorov nicht etwa nur um ein Strohfeuer, im Gegenteil: Der Verlauf der Investitionen deute darauf hin, dass die Erholung der Industrieproduktion und die Entwicklung des Dienstleistungssektors vorläufig anhalten sollten. Dazu kommt eine etwas stärkere Nachfrage nach Konsumgütern: Das Publikum profitiert davon, dass die meist erst spät privatisierten Banken der Region mit ihren Kreditvergaben nun endlich etwas weniger zurückhaltend sind.

Rumänien und Bulgarien setzen sich ab

In Bezug auf Bulgarien und Rumänien überrascht diese Entwicklung nicht. Beide Länder wollen der EU in zwei Jahren angehören, und sie unternehmen gegenwärtig grosse Anstrengungen, um den hochgesteckten Beitrittsanforderungen genügen zu können. Bereits jetzt lassen sich einige jener Phänomene erkennen, die schon den Ländern der Osterweiterung vom vergangenen Mai in der Zeit der Annäherung starkes Wachstum gebracht hatten: Im Zug der Übernahme des EU-Rechtsbestandes verbessern sich die makroökonomischen Rahmenbedingungen und das Geschäftsklima, ausländische Investoren schöpfen Vertrauen und interessieren sich für die aus der Staatskontrolle entlassenen Unternehmen.

So wie in den Entwicklungsländern sind die ausländischen Direktinvestitionen auch in den ehemals kommunistischen Transformationsstaaten mit Abstand wichtigster Entwicklungsmotor - mit bereits deutlich sichtbarer Wirkung (vgl. Tabelle). Im Zug der Belebung von Rumänien und Bulgarien ist jedoch auch der Rationalisierungsbedarf der Wirtschaft deutlich gestiegen. Mit dem Phänomen des nicht beschäftigungswirksamen Wachstums kämpfen freilich nicht nur die Kandidaten der nächsten EU-Beitrittsrunde, alle Balkanländer leiden darunter.

In den Staaten des sogenannten Westbalkans (es handelt sich bei dieser EU-Wortschöpfung um die südosteuropäischen Nationen mit ähnlichen Sicherheitsproblemen), die so rasch nicht mit einem EU-Beitritt rechnen können, ist vorläufig noch eine sehr viel weniger einheitliche Wirtschaftsentwicklung zu beobachten. Am stärksten war das Wachstum 2004 - nach zwei eher flauen Vorjahren - in Serbien-Montenegro. Die gemeinsame Betrachtung der beiden Teilstaaten mit unterschiedlichen Währungen (Serbien hat eine eigene, Montenegro benützt den Euro), zwei Nationalbanken und eigener Haushaltpolitik ist laut Gligorov nur mehr beschränkt sinnvoll.

Tatsächlich kann daran gezweifelt werden, dass Serbien mit seiner wenig transparenten Haushalt- und Geldpolitik bereits auf einen stabilen Wachstumspfad gefunden hat. Die Privatisierungen kommen in letzter Zeit nicht mehr voran, die Investitionen bleiben hinter den Erwartungen zurück, und die Ungleichgewichte in der Leistungsbilanz vergrössern sich zusehends. Wegen der beabsichtigten Straffung des öffentlichen Sektors, auf den noch immer 60% des BIP entfallen, könnte sich ferner bald auch das Arbeitslosenproblem weiter verschärfen. Etwas zuversichtlicher stimmt die Entwicklung hingegen im kleinen und gebirgigen Adria-Anrainerstaat Montenegro: Die im letzten Jahr angeordneten Sparmassnahmen im Haushalt zeigen Wirkung, die Inflation ist unter Kontrolle, die Investitionen steigen. - Kroatien ist es entgegen früheren Plänen nicht gelungen, den Anschluss an die beiden Kandidaten der nächsten EU-Erweiterungsrunde zu finden. Der Wirtschaftsverlauf überzeugt noch wenig. Die Pläne zur Konsolidierung des öffentlichen Haushaltes sind nur partiell erfüllt worden, das Wachstum blieb 2004 deutlich hinter den Erwartungen zurück, die ausländischen Direktinvestitionen haben sich kräftig vermindert und reichen zur Deckung des Leistungsbilanzdefizites (trotz kräftig gestiegenen Exporten noch immer 6% des BIP) längst nicht aus. Mit einer raschen Sanierung der Lage auf dem Arbeitsmarkt sollte also besser auch hier nicht gerechnet werden.

Etwas günstiger entwickelt sich der Arbeitsmarkt in Albanien, zumindest in den Statistiken. Die Industriebetriebe aus der Zeit Enver Hoxhas sind zwar völlig verschwunden, und ein grosser Teil der arbeitslos gewordenen Bevölkerung fristet seither in der Landwirtschaft ein subsistenzwirtschaftliches Auskommen. Etwas Arbeit hat in letzter Zeit der Bausektor gebracht. Dank dem umfangreichen Zufluss von Ersparnissen ausgewanderter Albaner erlebt der Wohnbausektor gegenwärtig einen erstaunlichen Aufschwung.

Probleme in Bosnien und Mazedonien

Unter weitaus höheren Arbeitslosenquoten leidet hingegen Mazedonien. Mit baldiger Besserung ist auch hier nicht zu rechnen. Das Wirtschaftswachstum hat sich seit Ende einer Rezession im Herbst 2004 zwar beschleunigt, bleibt aber fragil. Im Zug der 2003 eingeleiteten Haushaltsanierung wurden die staatlichen Investitionen kräftig zurückgebunden, die öffentlichen Dienste ebenfalls. Erschwerend kommt hinzu, dass im Nachbarland Serbien neuerdings im Umfang der Inflationsdifferenz zum Euro-Raum abgewertet wird. Wegen des Freihandelsabkommens zwischen den beiden Ländern sorgt nun jede Abwertung in Serbien für eine entsprechende Verschlechterung der internationalen Konkurrenzkraft Mazedoniens mit seiner nominell fix an den Euro gebundenen Währung. Noch höher ist die Arbeitslosenquote in Bosnien-Herzegowina. In diesem vor zehn Jahren in Dayton zusammengezimmerten Staatsgebilde ist nach wie vor alles, selbst die Currency-Board-Währung, von der Hilfe des Auslandes abhängig. Solange das Lohnniveau doppelt so hoch ist wie in den andern Staaten der Region, ist auch von den ausländischen Direktinvestoren keine Hilfe zu erwarten.

vgl. dazu WIIW Research Reports No. 314

3) Die NGO den Spendenden verpflichten (NZZ

19.4.) nach oben

«1%-Steuer» statt direkte staatliche Beiträge

Von Jürg de Spindler und Dominik Feusi*

Ohne gesetzlichen Leistungsauftrag sind staatliche Beiträge an NGO ordnungspolitisch fragwürdig. In Osteuropa kennt man seit mehreren Jahren die «1%-Steuer». Die Steuerzahlenden können ein Prozent ihres Steuerbetrages einer NGO ihrer Wahl zukommen lassen. Direkte staatliche Beiträge fallen im Gegenzug weg.

Beträchtliche Mittel geben der Bund und die Kantone jährlich ohne direkten gesetzlichen Leistungsauftrag zur Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen (NGO) aus. Zwar sind gesetzlich Vergabekriterien definiert, doch die Ermessensspielräume der Bundesämter und kantonalen Behörden sind gross. Die «1%-Steuer» ermöglicht es, den Entscheid über die Mittelvergabe auf die Steuerzahlenden zu übertragen.

Mehr Freiwilligkeit und Transparenz

Die 1%-Steuer auf freiwilliger Basis könnte mehreren Problemen entgegenwirken. Statt bei staatlichen Stellen zu lobbyieren, müssten die NGO direkt bei den Steuerzahlenden um ein Prozent des Steuerbetrages werben. Diese Möglichkeit individueller Entscheidung begünstigte NGO, die erfolgreich, effizient und transparent arbeiten. Gleichzeitig würde durch die Möglichkeit grösseren direkten Einflusses die freiwillige Spendenbereitschaft erhöht. Der in diesem Zusammenhang zu erwartende grössere Informationsaufwand seitens der NGO würde durch die insgesamt stärker spenderorientierte Mittelverteilung und einen besser konsolidierten Spendermarkt mehr als kompensiert. Für die als Empfänger in Frage kommenden NGO könnten die gleichen Kriterien gelten, wie sie heute für die Klassifikation als gemeinnützige Organisation bestehen, insbesondere in den Bereichen der Entwicklungshilfe, der Kulturförderung, der sozialen Betreuung sowie des Umwelt- und Heimatschutzes.

Mittelfristig hat sich der nicht staatliche Sektor auf diese freiwilligen Spenden auszurichten, statt um staatliche Gelder zu lobbyieren. Die Erbringung gesetzlich verankerter Leistungen im Sinne einer Auslagerung mittels privater Organisationen könnte unabhängig davon weiterbestehen. Bei der Vergabe wäre jedoch vermehrt auf Auktionsverfahren zurückzugreifen, damit die diskretionären Spielräume so gering wie möglich gehalten werden können.

Erfahrungen in Osteuropa

Dieser ordnungspolitische Vorschlag hat den methodischen Vorteil, dass er sich bereits seit mehreren Jahren in der Praxis bewährt. Während in Italien und Spanien auf diese Weise die Kirchensteuer eingezogen wird, sind es vor allem Länder im ehemaligen Ostblock, welche die 1%-Steuer eingeführt haben. Ursprünglich in Ungarn (vgl. Kasten), später auch in der Slowakei, in Litauen, Polen und Rumänien ist das «One percent»-Regime eingeführt worden, während entsprechende Bestrebungen in Georgien, Mazedonien und in der Ukraine laufen. Die genannten Länder mussten nach dem Umbruch von 1989 überhaupt erst eine finanzielle Basis für ihren NGO-Sektor schaffen.

* Die beiden Autoren arbeiten an einem Projekt über die Evaluation der Ein-Prozent-Steuer für die Schweiz (http://

www.onepercent.ch).

4) SPD-Linke fordert von Müntefering nun Taten

(HB 19.4.) nach oben

Andrea Nahles dringt auf Devisensteuer - Kapitalismuskritik des Parteichefs stößt bei Kanzler und Ministern auf leicht gequälte Zustimmung

KARL DOEMENS, MAX STEINBEIS

HANDELSBLATT, 19.4.2005

BERLIN. Nach der wiederholten Kapitalismuskritik von SPD-Chef Franz Müntefering dringt die Parteilinke auf konkrete Schritte zur Eindämmung spekulativer Finanzgeschäfte. „Das Schlimmste wäre, wenn die Debatte nach der Nordrhein-Westfalen-Wahl am 22. Mai wieder in der Versenkung verschwinden würde“, sagte SPD-Präsidiumsmitglied Andrea Nahles dem Handelsblatt: „Es muss Folgeschritte zur Einführung einer europaweiten Mindestbesteuerung für Unternehmen und zur internationalen Regulierung von Devisentransaktionen geben.“ Ähnlich äußerte sich Nahles nach Teilnehmerangaben im SPD-Präsidium. Dort seien Münteferings Vorwürfe gegen Teile der Wirtschaft ohne Vorbehalt unterstützt worden.

Allerdings tagte das höchste Gremium der Sozialdemokraten gestern in stark verkleinertem Kreis. Bundeskanzler Gerhard Schröder fehlte ebenso wie der stellvertretende Parteichef Kurt Beck sowie die Minister Wolfgang Clement (Wirtschaft) und Heidemarie Wieczorek-Zeul (Entwicklung). Dies habe jedoch ausschließlich Termingründe, hieß es in der Parteispitze: „Es gibt keinen namhaften Sozialdemokraten, der Franz Münteferings Position kritisiert.“ Nach einer Grundsatzrede, bei der er in ungewohnt scharfen Worten vor den Gefahren der „wachsenden Macht des Kapitals“ für die Demokratie gewarnt hatte, legte der Parteichef am Wochenende nach: „Manche Finanzinvestoren“ fielen „wie Heuschreckenschwärme“ über die Unternehmen her und grasten sie ab, monierte er.

In der Sitzung des SPD-Präsidiums pflichteten nach Handelsblatt-Informationen neben Nahles auch Bundestagspräsident Wolfgang Thierse und die baden-württembergische Landesvorsitzende Ute Vogt ihrem Parteichef ausdrücklich bei. Unterstützung kommt auch aus der SPD-Fraktion. Michael Müller, der Sprecher der Parlamentarischen Linken, nannte die Debatte über die „schleichende Zerstörung der sozialen Marktwirtschaft“ überfällig. Müller will heute mit Nahles auf einer Pressekonferenz die „notwendige Kritik am angelsächsischen Kapitalismus“ verstärken.

Etwas verhaltener fällt die Unterstützung für Müntefering aus der Bundesregierung aus. Regierungssprecher Bela Anda sagte dem Handelsblatt, der Kanzler habe wiederholt darauf hingewiesen, dass es „gesellschaftliche Verantwortung nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft“ gebe. Die Interessen der Arbeitnehmer dürften nicht unter die Räder kommen. „In diesem Sinne“ unterstütze Schröder die Kritik des SPD-Parteichefs. Anda deutete an, dass der Bundeskanzler möglicherweise ein anderes Vokabular gewählt hätte. Im kleinen Kreis soll der Kanzler Müntefering halb scherzhaft darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Regierungsarbeit weiter gehen müsse.

Finanzminister Hans Eichel (SPD) antwortete auf die Frage, was er von dem Vorstoß halte: „Eine Sache, die mir Sorgen macht, ist, dass in der Wirtschaft zunehmend Kurzfrist-Denken eine Rolle spielt und nicht langfristige Unternehmens-Strategie.“ Dies habe man „gerade bei der Deutschen Börse gesehen und dem, was dort einige der Anteilseigner tun“, sagte Eichel. Auch eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Clement unterstützte die Kapitalismuskritik nur in äußerst allgemeiner Form. „Spezifische Aussagen“ ihres Chefs zu dem Thema seien ihr nicht bekannt.

In Regierungskreisen wurde einerseits von einer „sinnvollen Rollenteilung“ gesprochen: Während der Kanzler und das Kabinett für die Realpolitik zuständig seien, kümmere sich Müntefering als SPD-Chef um die Mobilisierung der traditionellen Klientel. Vordergründig scheint die Strategie aufzugehen. Nahles berichtete im Präsidium von zahlreichen positiven Reaktionen der Basis: „Dort gibt es große Zustimmung.“ Andererseits herrscht im Regierungslager eine gewisse Verunsicherung, was Müntefering inhaltlich erreichen will. „Deswegen eiern hier alle herum“, sagte ein hoher Beamter.

Nahles forderte eine Debatte über die Ausformung des Kapitalismus: Auf nationaler Ebene müsse die Regierung durch die Einführung von Mindestlöhnen und die Zurückweisung der EU-Dienstleistungsrichtlinie die Rechte der Arbeitnehmer stärken. Doch seien auch internationale Vorstöße etwa zur Regulierung von Devisentransaktionen nötig.

Beim grünen Koalitionspartner haben Münteferings Vorstöße einiges an Bauchschmerzen ausgelöst: „Bei uns gibt es niemanden, der sagt: lass uns jetzt Klassenkampf machen“, heißt es in grünen Führungskreisen. „Wenn man gestern die Unternehmensteuer senkt und heute eine komplette Kapitalismuskritik aufmacht, ist das nicht wahnsinnig glaubwürdig.“ Auch die erhofften Mobilisierungswirkungen auf das sozialdemokratische Stammwählerpotenzial sieht man bei den Grünen skeptisch: „Wenn man das Gefühl hätte, man kümmert sich um Unterschichten und Geringverdiener, wäre das etwas anderes. Aber man tut ja genau das andere.“

5) Gesetz gegen „Spam“ stößt auf Vorbehalte

(HB 19.4.) nach oben

Politiker und Experten uneins über neue Vorschriften

HANDELSBLATT, 19.4.2005

dc BERLIN. Der politische Kampf gegen die wachsende Flut unerwünschter E-Mails erweist sich als vertrackt. Zwar gehen Schätzungen davon aus, dass von „Spam“ überquellende Postfächer volkswirtschaftliche Produktivitätsverluste von mehreren Milliarden Euro pro Jahr verursachen. Doch ein Gesetzentwurf der rot-grünen Koalition, nach dem Versender solcher Mails künftig mit einem Bußgeld von bis zu 50 000 Euro bedroht werden sollen, stieß in einer Expertenanhörung des Bundestages gestern auf starke Vorbehalte. Selbst unter den Fachleuten gehen die Ansichten darüber auseinander, welche Arten von Mails man durch schärfere Vorschriften überhaupt bekämpfen soll.

Nach dem Gesetzentwurf müssen Versender von Werbemails mit einem Bußgeld von bis zu 50 000 Euro rechnen, wenn sie Angaben in der Absender- oder Betreffzeile verschleiern und damit ihre Adressaten über den kommerziellen Zweck ihrer Botschaft täuschen. Als Praxisbeispiel führt der Entwurf die irreführende Verwendung der Kürzel „Re:“ oder „AW:“ in der Betreffzeile an. Damit erwecken „Spammer“ oft den Eindruck, sie reagierten auf eine Anfrage. Neben der neuen Bußgeldvorschrift soll künftig auch das Strafgesetzbuch leichter angewendet werden können.

Vertreter der Internetwirtschaft befürchten, dass davon künftig auch Werbemails seriöser Anbieter erfasst werden. „Die Möglichkeit der Kundenansprache durch Werbung ist elementarer Bestandteil einer freien Marktwirtschaft“, betont der Branchenverband Bitkom. „Seriöse Werbe-E-Mails von tatsächlichem Spam zu unterscheiden“, sei daher eine zentrale Aufgabe.

Die CDU/CSU schlägt mit ihrer Kritik in diese Kerbe: „Es wäre absurd, wenn jeder Newsletter-Versender im Vorfeld einen Rechtsanwalt befragen müsste“, warnt die CDU-Fachpolitikerin Martina Krogmann und fordert eine scharfe Trennung „zwischen legalen, mit Einverständnis des Empfängers zugesandten Newslettern und Werbemails und unverlangtem Spam“ .

Nach Ansicht des Berliner Internetanwalts Niko Härting geht indes der ganze Versuch einer Unterscheidung zwischen seriöser und weniger seriöser Reklame am Thema vorbei. Dabei gebe es bereits im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) eine klare Definition: Das UWG unterscheidet erwünschte Mails von solchen, die „ohne Einwilligung des Adressaten“ zugesandt werden. Die verschärfte Sanktion durch ein Bußgeld müsse daher an diese Definition anknüpfen.

Die Bußgelddrohung im Gesetzentwurf läuft dagegen nach Expertenansicht auf eine Kennzeichnungspflicht für Werbe-Mails hinaus. Werbe etwa ein Modehaus mit der Betreffzeile „Der Frühling ist da!“, so könne dies sonst womöglich als Verschleierung kommerzieller Absichten gewertet werden, fürchtet Bitkom-Vertreter Volker Kitz. Eine ausdrückliche Kennzeichnung etwa durch den Hinweis „Werbung“ sei indes geradezu kontraproduktiv: Internetuser könnten dann zwar gekennzeichnete Reklame leicht wegfiltern – doch das stärke nur den Anreiz für schwarze Schafe, ihre Botschaften zu verschleiern.

6) Chrysler zeigt GM und Ford den Weg aus der Krise

(HB 19.4.) nach oben

Werksschließungen und Stellenabbau drücken die Kosten der Daimler-Sparte deutlich

HANDELSBLATT, 19.4.2005

hof FRANKFURT. Rick Wagoner und Bill Ford, die Chefs der beiden größten US-Automobilbauer, müssen in dieser Woche Farbe bekennen. Wenn General Motors heute und Ford morgen ihre Quartalsergebnisse präsentieren, geht es um die Strategie. „Die Zahlen dürften kaum im Vordergrund stehen“, sagt Arndt Ellinghorst, Analyst bei Dresdner Kleinwort Wasserstein. Vielmehr erwarten die Investoren klare Antworten darauf, wie die beiden Konzerne den Turnaround schaffen wollen. „Es muss eine Volumenanpassung stattfinden, die deutlich schmerzlicher ist, als das, was bislang angekündigt wurde“, sagt der Autoexperte.

Ford und GM hatten die Märkte in den vergangenen Wochen mit Gewinnwarnungen geschockt und Produktionseinschränkungen sowie Personalabbau angekündigt. Ganz anders Chrysler: Für die US-Sparte des Daimler-Chrysler-Konzerns rechnen die meisten Analysten in diesem Jahr mit einer weiteren Gewinnsteigerung. Zumindest in den ersten drei Monaten des Jahres ist es Chrysler auch gelungen, mehr Autos zu verkaufen. Während bei General Motors nach eigenen Angaben im ersten Quartal bereits ein Verlust von mehr als 800 Mill. Dollar zu Buche schlagen wird, wird bei Ford das Ausmaß der Misere wohl erst im Laufe des Jahres deutlich werden. Im ersten Quartal rechnet Ford noch mit einer Verbesserung gegenüber dem Schlussquartal 2004.

Bei sinkenden Marktanteilen, einem nach wie vor hohen Rabattniveau –im Schnitt mehr als 3 500 Dollar je Auto – und einer harten Konkurrenz durch Toyota, Nissan, Honda und Co. haben sich die beiden führenden US-Anbieter über Jahre in die Sackgasse manövriert. Chrysler dagegen hat nach der Krise vor vier Jahren die Trendwende bereits geschafft – Ergebnis eines harten Sanierungskurses. Nach Meinung von Chrysler-Chef Dieter Zetsche stehen Ford und GM nun dort, wo sein Unternehmen 2001 stand.

Nach einem massiven Gewinneinbruch wurden bei Chrysler ab 2001 sechs Fabriken geschlossen und fast 30 000 Arbeitsplätze abgebaut.Die Produktionszahlen wurden gekappt, mit technologischer Hilfe von Mercedes die Modellpalette neu ausgerichtet. „Die Kostenbasis von Chrysler ist heute deutlich besser als die der beiden Wettbewerber“, konstatiert Patrick Juchemich, Autoexperte bei Sal. Oppenheim.

Zwar haben auch GM und Ford ihre Produktivität und Qualität zuletzt deutlich verbessert, doch sie leiden unter zu hohen Fixkosten. Besonders General Motors steckt in einem Dilemma: Beim Branchenführer muss jeder aktive Beschäftigte das Geld für die Pensionen und Krankheitskosten von 2,7 ehemaligen Mitarbeitern miterwirtschaften. Bei dringend erforderlichen Kapazitätssenkungen und entsprechendem Abbau würde sich dieses Verhältnis noch verschlechtern. Bei Chrysler liegt es bei eins zu 1,3.

Schon jetzt verteuern allein die Gesundheitskosten jedes Auto des GM-Konzerns in den USA um etwa 1 600 Dollar. Bei Ford ist die Situation nicht ganz so dramatisch. Die US-Automobilgewerkschaft UAW lehnte Verhandlungen über eine Kostenbeteiligung der Mitarbeiter bislang mit dem Verweis auf den noch bis 2007 laufenden Tarifvertrag bei GM und bei Ford ab. Chrysler konnte sich dagegen kürzlich mit der UAW darauf einigen, die Mitarbeiter an den Krankheitskosten stärker zu beteiligen, wenn die Kosten deutlich steigen. Zetsches Erklärung für das Einlenken der Gewerkschaft klingt lapidar: Es sei das Ergebnis „eines offenen und glaubwürdigen Umgangs“.

Auch Wagoner und Ford setzen darauf, dass die Gewerkschaft letztlich einsieht, dass es um das langfristige Überleben der Konzerne geht. Die Anleihen von Ford und GM stehen bereits auf der Kippe, und es droht ihnen die Herabstufung in die hohe Risikoklasse der Junk-Bonds. Das würde die Handlungsfreiheit des Managements gänzlich beschneiden.

7) Experten zweifeln an Bonität der USA

(HB 19.4.) nach oben

Auch die Kreditwürdigkeit Deutschlands verschlechtert sich – „Harte Landung“ Chinas als globales Risiko

KLAUS C. ENGELEN

HANDELSBLATT, 19.4.2005

BERLIN. Die wachsenden Bilanzdefizite der USA drohen nach Ansicht von Experten die Bonität der weltgrößten Wirtschaftsmacht zu beschädigen. So sind die Vereinigten Staaten jetzt in der viel beachteten Liste der Länderbonität des Magazins „Institutional Investor“ vom dritten auf den sechsten Platz abgestürzt. Das eskalierende Leistungsbilanzdefizit, die aus dem Ruder laufenden Staatsfinanzen und der fallende Dollar sorgen für große Verluste für Dollaranlagen. „Vor allem aber steht hinter den Verlusten an internationaler Kreditwürdigkeit die negative Handelsbilanz der USA“, warnte Joan Warner vom „Institutional Investor“.

Die für die Bonitätsliste befragten Bankökonomen scheinen mit den USA die Geduld zu verlieren. Zwar wuchs die US-Wirtschaft im letzten Jahr mit 4,4 Prozent schneller als in den vergangenen fünf Jahren. Doch bei einem Handelsbilanzdefizit von 617 Mrd. Dollar benötigen die USA einen großen Teil der weltweiten Kapitalüberschüsse. Zweifel, ob insbesondere die asiatischen Zentralbanken weiter den Löwenanteil ihrer Währungsreserven in Dollaranlagen schleusen, haben die Verwundbarkeit der US-Wirtschaft deutlich gemacht.

Leicht abgerutscht von Platz neun auf den zehnten Rang ist auch Deutschland. Gegenüber dem Herbst 2003 ist jedoch auch das noch ein Fortschritt. Damals fand sich Deutschland auf dem 15. Platz wieder, weil zu Gebrechen wie Wachstumsschwäche, Massenarbeitslosigkeit und Staatsdefizit auch noch eine akute Bankenkrise kam.

Ansonsten waren nennenswerte Ausschläge auf dem Bonitätsbarometer rar. Spitzenreiter unter den 173 untersuchten Ländern ist wie im Herbst 2004 die Schweiz mit 94,5 von 100 möglichen Punkten, gefolgt von Norwegen, Luxemburg, Finnland und Großbritannien. Frankreich konnte sich um einen Rang auf Platz sieben verbessern. Voran kam auch die Türkei – vom 76. auf den 73. Platz. Gelobt wird von den Experten auch Brasilien, das jetzt zwei Jahre Haushaltsdisziplin und Überschüsse in der Leistungsbilanz vorweisen kann.

In einem Jahr, wo die Weltwirtschaft nach den Zahlen des Internationalen Währungsfonds insgesamt um 5,1 Prozent wuchs, kam es nicht überraschend, dass auch die globale Bonität mit 42,9 Punkten nicht nach unten zeigte. 50 Länder legten einen oder mehrere Punkte zu, 48 Länder rutschen einen oder mehrere Punkte ab. Der Grund, warum der weltweite Konjunkturboom sich nicht deutlicher bemerkbar gemacht hat: 44 Prozent der Experten fürchten, dass in den kommenden 12 Monaten die globalen Zinsen deutlich anziehen und dadurch die Risiken auf den Finanzmärkten entsprechend steigen. Ein Viertel der befragten Experten sieht in einer „harten Landung“ der boomenden chinesischen Wirtschaft das größte globale Risiko. Entsprechend rangiert China nur auf dem 37. Platz, deutlich hinter Taiwan, das den 24. Platz belegt, und Hongkong, das auf Platz 26 rangiert.

Insgesamt skeptischer in der Einschätzung ist die Konkurrenz des „Institutional Investor“, das Londoner Bankenmagazin „Euromoney“. Dort sehen die befragten Ökonomen und Risikomanager eine leichte Verschlechterung der globalen Länderbonität und geben als Begründung vor allem wachsende Risiken auf den Finanzmärkten an. Weite Bereiche der Finanzierung von Schwellenländern seien mit Risikoaufschlägen vorgenommen worden, welche den tatsächlichen Risiken nicht angemessen Rechnung tragen. Härter geht „Euromoney“ auch mit Deutschland ins Gericht: Auf der 185 Länder umfassenden Liste liegt das Land nur auf Platz 15.

Doch sowohl im Fall Deutschland als auch bei den USA bedeutet die schwächere Einstufung auf den Bonitätslisten nicht automatisch den Verlust des Spitzenratings bei den internationalen Ratingagenturen. So betonte Vincent Truglia von der Agentur Moody's Investors Services: „Es wird Jahre einer Verschlechterung der fiskalen Lage brauchen, bis das Triple-A-Rating der USA ernsthaft in Frage gestellt wird.“

8) Anleger fliehen aus Firmenbonds Sichere Staatspapiere werden wieder bevorzugt

(HB 19.4.) nach oben

General Motors bleibt im Fokus

ANDREA CÜNNEN

HANDELSBLATT, 19.4.2005

FRANKFURT/M. Die Kurse von europäischen Staatsanleihen sind zum Wochenauftakt erneut gestiegen. Gestützt wurden die Bonds vom Einbruch der Aktienmärkte sowie den anhaltenden Kursverlusten von Unternehmensbonds, vor allem im Autosektor. „Die Stimmung an den Rentenmärkten hat sich komplett gedreht“, sagte Peter Müller, Zinsstratege bei der Commerzbank. „Während vor vier Wochen noch Inflationssorgen für einen kräftigen Kursverfall beziehungsweise Renditeanstieg sorgten, spielt der Markt jetzt die Wachstumsschwäche.“

In den vergangenen drei Wochen haben vor allem die USA mit einer Reihe negativer Konjunkturdaten überrascht. In der vergangenen Woche sorgten niedrige Einzelhandelsumsätze am Mittwoch, der Geschäftsklimaindex der Notenbank von New York und der Index des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan für einen deutlichen Renditerückgang.

In den USA war die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe am Freitag deutlich auf 4,25 Prozent abgesackt. Das gab den europäischen Anleihen heute weiteren Auftrieb. Zudem waren die veröffentlichten Verbraucherpreise der Euro-Zone erwartungsgemäß niedrig. Die Kernrate – also die Preissteigerung ohne die volatilen Komponenten Lebensmittel und Energie – verharrte bei 1,6 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit März 2001.

Bis zum Handelsschluss in Europa stieg der Bund-Future – Terminkontrakt auf lang laufende Bundesanleihen und wichtigstes Barometer für die Stimmung an den europäischen Bondmärkten – um 0,17 Prozentpunkte auf 120,10 Prozent. Damit nähert er sich seinem Allzeithoch, das er am 10. Februar im Tagesverlauf mit 120,98 Prozent erreicht hatte. Am Kassamarkt fiel die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 3,46 Prozent. Ihr historisches Verlaufstief hatte sie ebenfalls am 10. Februar mit 3,42 Prozent erreicht. In den USA fiel die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe im späten New Yorker Geschäft auf 4,26 Prozent.

Der Run auf Staatsanleihen ist Händlern zufolge auch ein Zeichen für die Nervosität der Investoren. Denn im Prinzip seien viele Anleger auf steigende Renditen eingestellt und hätten deshalb die Laufzeit ihres Portfolios verkürzt. Dieses Szenario gab es jedoch schon im vergangenen Jahr. Auch damals entwickelten sich zehnjährige Anleihen viel besser als erwartet, und Investoren mussten hektisch nachkaufen. Dies wiederhole sich jetzt.

Noch viel nervöser als die Käufer von Staatsanleihen waren jedoch auch gestern die Anleger von Unternehmensanleihen. Dabei standen erneut die Bonds der US-Autobauer General Motors und Ford im Fokus. Beide legen heute beziehungsweise morgen Quartalszahlen vor, die wohl schwach ausfallen werden. Außerdem steht das Rating von General Motors (GM) bei allen drei großen Agenturen Standard & Poor’s, (S&P) Moody’s und Fitch auf der Schwelle vor einem Absturz in die Klasse der spekulativen Schuldner. Ford droht von S&P ein so genanntes Junk-Bond-Rating. Die Risikoaufschläge von zum Beispiel der 30-jährigen GM-Euro-Anleihe stiegen erneut um rund 0,40 Prozentpunkte auf 11,36 Prozent. Ford-Anleihen hielten sich besser, verloren aber ebenfalls (siehe „Bulle und Bär“ auf Seite 29).

Auch Telekom- und Versorgeranleihen konnten sich dem negativen Trend gestern nicht entziehen. Die Rendite der 2033 fälligen Anleihe der Deutschen Telekom stieg um 0,05 Prozentpunkte auf 5,08 Prozent, die der 2033 fälligen RWE-Anleihe ganz leicht um 0,01 Prozentpunkt auf 4,72 Prozent.

Industrieunternehmen wagten sich angesichts dieses schwachen Umfelds nicht mit neuen Anleihen auf den Markt. Und selbst Emittenten von sicheren Pfandbriefen bekamen die schlechte Stimmung zu spüren. Die WL-Bank – die Hypothekenbanktochter der WGZ-Bank – emittierte zwar wie angekündigt ihren fünfjährigen, mit Hypotheken gedeckten Pfandbrief über eine Mrd. Euro. Die Nachfrage hielt sich nach Angaben aus Kreisen der Konsortialführer zunächst aber in Grenzen. Die Unsicherheit bei Unternehmensbonds schlage etwas auf Pfandbriefe durch, hieß es. Zudem empfänden einige Investoren den Markt für Staatsanleihen als sehr teuer und sähen auch für Pfandbriefe nur noch wenig Potenzial. Die Bücher werden aber erst am Mittwoch geschlossen, dann werden auch Zins- und Ausgabekurs festgesetzt.

Die Eurohypo – Deutschlands größter Immobilien- und Staatsfinanzierer – wird sich nach Angaben aus Marktkreisen in den nächsten Tagen zu den Plänen für eine globale Jumbo-Emission im ersten Halbjahr äußern. Zuletzte hatte die Eurohypo Ende September 2004 einen Jumbo platziert. Unter den deutschen Bundesländern vergab Berlin das Mandat für einen fünfjährigen, variabel verzinsten Bond über 500 Mill. Euro an Deutsche Bank, Merrill Lynch und WestLB. Inflationsängste spielen keine Rolle mehr.

Dafür steigt die Furcht vor einem schwächeren Wachstum in den USA.

9) Die nächste Ölkrise ist programmiert

(Standard 19.4.) nach oben

Die Vorräte des wichtigsten Rohstoffs könnten rascher aufgebraucht sein, als viele hoffen - Eine Analyse

Ölpreis treibt Inflation weiter an

Wien - Zuerst waren es einsame Rufer in der Wüste, die vor hohen Rohölpreisen gewarnt haben. Inzwischen sind diese Stimmen zu einem Chor angeschwollen. Ob internationale Finanzinstitutionen, Ökonomen oder die Europäische Zentralbank zu Beginn dieser Woche: Preise von 40 bis 50 Euro je Fass (zu 159 Liter) werden als Problem gesehen für das klaglose Funktionieren der Wirtschaft, wenn sie über längere Zeit auf diesem Niveau verharren.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass genau das passiert. Von kurzfristig möglichen Preissenkungen abgesehen spricht nichts dafür, dass Rohöl in absehbarer Zeit signifikant billiger wird.

Der Energiehunger in Asien, namentlich in China und Indien, hält an; je weiter die Motorisierung fortschreitet, desto drängender wird auch der Einsatz emissionsarmer Treibstoffe - und das in Regionen, wo Umweltschutz bisher ein Fremdwort war. Schon jetzt ist zu beobachten, dass asiatische Länder immer selektiver vorgehen beim Zukauf von Rohöl.

"Leichte" und "süße" Ware gefragt

"Leichte" und "süße" Ware ist gefragt, weil diese nach der Verarbeitung in herkömmlichen Raffinerien zu weit besseren Resultaten führen als die schweren, mit viel Schwefel versetzten Rohöle. Weil man auch in Europa und in den USA die leichten Öle bevorzugt, ist ein regelrechtes "G'riss" darum entstanden.

Alarm kommt auch von einer anderen Seite. Immer mehr Geologen und Analysten warnen davor, die Prognosen über weitere 40 Jahre vergleichsweise billigen Öls könnten sich als katastrophale Fehleinschätzung herausstellen, die Schätzungen der weltweiten Reserven seien auf Sand gebaut.

Drohende globale Rezession

Auch wenn man eine gleich bleibende Förderung aus bestehenden Feldern unterstellt, ändert dies nichts an der Dramatik. Manche Beobachter sind der Ansicht, das Angebot an konventionellem Öl werde spätestens zum Ende dieser Dekade nicht mehr ausreichen, die steigende Nachfrage zu decken. Starke Preissteigerungen könnten zu einer globalen Rezession führen.

Während beispielsweise Russland, zweitwichtigster Lieferant nach Saudi Arabien, gegenüber den Neunzigerjahren jetzt ein Vielfaches an Öl fördert, ist seitdem kein neues, nennenswertes Ölfeld gefunden worden.

Welches Problem sich dahinter verbirgt, lässt sich von Folgendem ableiten: Die 14 größten Ölfelder decken derzeit rund ein Fünftel des weltweiten Rohölbedarfs; sie sind aber im Durchschnitt schon 43 Jahre "on stream" - viele haben den Förderhöhepunkt bereits hinter sich. Die nächste Ölpreiskrise scheint somit programmiert. (Günther Strobl, DER STANDARD, Print-Ausgabe, 19.04.2005)

10)