Michael Aharon Schüller's Private Office

zurück // MAS private office -> Tagesinformationen -> April 2005 -> Dienstag 26.4.2005

![]()

NB 1: Bitte beachten: die hier angeführten Copyright-geschützten Texte und Graphiken u.a. sind nur für den persönlichen Gebrauch! Dies gilt auch für einen Teil der hier erwähnten LINKS!

NB 2: Die Artikel werden weitgehend ungeordnet präsentiert, sie sind nach Wichtigkeit ( durch !-Markierung) oder nach Rubrik nur ansatzweise geordnet.

1) Von Marx zu Müntefering (NZZ 26.4.) mehr...

2) Frauenthal rechnet mit erfolgreichem Jahr 2005 und plant Akquisitionen

(Wirtschaftsblatt 26.4.) mehr...

Der LKW-Markt sollte auch 2005 noch wachsen, obwohl das erreichte Niveau bereits sehr hoch ist, heisst es seitens Frauenthal

3) Gudenus legt FPÖ-Mitgliedschaft zurück (Standard 26.4.) mehr...

Bundesrat stellt Gaskammern in Frage: "Man soll physikalisch und wissenschaftlich prüfen"

Sieht seine Aussagen "bewusst missinterpretiert"

4) Druck auf Kampl wächst: BZÖ drängt auf Amtsverzicht (Standard 26.4.)

mehr...

Blau-orange Probleme in alphabetischer Reihenfolge: Bundesrat, Finanzen, Nationalrat

5) "Unicredito attraktiver Partner" (HB 25.4.) mehr...

HVB ist auf Partnersuche in Italien

6) Verbandspräsidenten schicken Brandbrief an Schröder (HB 26.4.) mehr...

Wirtschaft drängt auf Erbschaftsteuerreform

7) SPD plant Kongress zur Kapitalismuskritik (HB 26.4.) mehr...

Liebe Wirtschaft, böse Wirtschaft

8) Aktienrückkäufe sind stark in Mode: (HB 26.4.) mehr...

Profianleger achten auf die Perspektive

9) Großkunden und Gesellschafter äußern Kritik mehr...

Fusionsplan der Börse New York stößt auf breiten Widerstand

10) Schweizer Bischöfe gegen "Partnerschaftsgesetz" (Standard 26.4.) mehr...

Gesetz kommt im Juni zur Abstimmung - Kirche: Familienschutz komme zu kurz

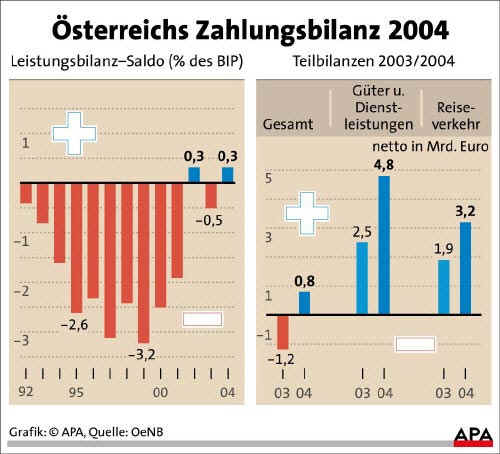

11) Österreichs Leistungsbilanz 2004 wieder ins Plus gedreht

(Standard 26.4.) mehr...

Exporte vor allem in die USA sorgen trotz schwachem Dollar für einen Überschuss von 800 Millionen Euro - Mit Infografik

12) Die schwierige Suche nach günstigen Wohnungen (Standard 26.4.) mehr...

Nachfrage und Preise steigen in Wien weiter

Allein die Sozialbau zählt 60.000 vorgemerkte Kunden

Größtes Problem: günstiger Baugrund

13) Mayr-Melnhof bestätigt Rekordergebnis für 2004 (Standard 26.4.) mehr...

13,6 Prozent mehr Gewinn

Deutlich höhere Dividende von 2,40 Euro je Aktie plus Jubiläumsbonus von 1,50 Euro

14) Flughafen Wien zeigt Interesse an Airport Budapest (Standard 26.4.) mehr...

Auch British Airport Authority BAA unter den rund zehn Interessenten - Ausschreibungsdetails für erste Maihälfte erwartet

15) Verbund: Ergebnis fast verdoppelt (Standard 26.4.) mehr...

Konzernergebnis stieg im ersten Quartal um 95,7 Prozent auf 96,7 Millionen Euro

Umsatz legte auf 874,2 Millionen Euro zu

16) Immobilien: Österreich eines der billigsten Pflaster in "alter EU"

(Wirtschaftsblatt 26.4.) mehr...

Nur in Osteuropa und in der Türkei sind Häuser und Wohnungen billiger zu haben

17) Aufregung um Blockhaus "Mauthausen" von bauMax (Wirtschaftsblatt

26.4.) mehr...

Holzhütte wird in "Freistadt" umbenannt

18) Sparprogramm (HB 26.4.) mehr...

Tui verlagert 150 Arbeitsplätze nach Indien

19)

1) Von Marx zu Müntefering (NZZ

26.4.) nach oben

Kapitalismuskritik der SPD ohne konkrete Folgen

Die SPD wettert seit zehn Tagen über die Wirtschaft und den Kapitalismus, um vom eigenen wirtschaftspolitischen Misserfolg abzulenken. Obwohl die Parteilinke dadurch beflügelt wird, ist eine Zurücknahme der jüngsten Reformen in Deutschland nicht zu erwarten. Förderlich ist die Debatte freilich auch nicht.

pra. Berlin, 25. April

Franz Müntefering zieht alle Register, um die Stammwählerschaft der Sozialdemokraten vor dem wichtigen Wahlgang in Nordrhein-Westfalen zu mobilisieren und die seit über einem Jahr nicht mehr erkennbare wirtschaftspolitische Initiative der Regierungskoalition wenigstens rhetorisch zu ergreifen. Mit ebenso rustikaler wie inkompetenter Kapitalismuskritik poltert der Vorsitzende der SPD seit zehn Tagen gegen die Wirtschaft, die Globalisierung und den Kapitalismus, als ob die Sozialdemokraten über ein Mittel gegen den wachsenden wirtschaftlichen Wettbewerbsdruck und die hohe Arbeitslosigkeit verfügten. Müntefering geisselt die «totale Ökonomisierung eines kurzatmigen Profitdenkens», er kritisiert Grossunternehmen, welche «wegen ein wenig Prozent zusätzlicher Gewinne Arbeitsplätze ins Ausland verlagerten und ihre Arbeitnehmer im Stich liessen», als «marktradikal und asozial». Die anhaltende rhetorische Offensive ist, wie CDU-Chefin Angela Merkel am Wochenende treffend bemerkte, ein gewaltiges Manöver zur Ablenkung vom wirtschaftspolitischen Misserfolg der rot-grünen Regierung. Es hat die Gemüter von Politikern und Medienschaffenden erhitzt, scheint aber ohne unmittelbare Folgen auf die ohnehin längst ermüdete Reformpolitik zu bleiben.

Ausländische Kapitalisten sind schuld

Müntefering, dem ordnungspolitisches Denken immer fremd war, knüpft geschickt an eine schon auf Karl Marx zurückgehende, stets virulente Tradition der Kapitalismuskritik an, welche sich vorwiegend an der zerstörerischen (aber eben auch schöpferischen) Kraft des weltweiten Wettbewerbs festmacht. Die Sündenböcke sind die Manager des globalen Kapitals, verkörpert im Deutsche-Bank-Chef (und Ausländer) Josef Ackermann oder etwa den (vorwiegend angelsächsischen) Finanzinvestoren, welche gemäss Müntefering wie Heuschreckenschwärme über Unternehmen herfielen, sie abgrasten und dann weiterzögen. Der Vorwurf illustriert die ökonomische Inkompetenz der Philippika Münteferings, da gerade durch den Einsatz von strategischen Finanzinvestoren und Private-Equity-Firmen viele notleidende Unternehmen und Arbeitsplätze erhalten werden, auch in Deutschland. Er verfehlt aber seine beabsichtigte Wirkung nicht. Die SPD steht wieder im Zentrum wirtschaftspolitischer Debatten. Sie, welche vielen Stammwählern durch die von oben angeordnete Reformagenda 2010 fremd geworden war, spricht wieder die Ängste des Mittelstands vor dem sozialen Abstieg an. Sie übernimmt wieder die Wortführerschaft der Linken innerhalb und ausserhalb der Partei.

Debattieren statt Reglementieren

Linke Traditionalisten nicht nur der SPD, sondern auch der Kohlschen Union wurden durch den unverhofften Rückenwind aus der SPD- Spitze sogleich beflügelt. Sie kramten Ladenhüter wie höhere Einkommens- und Erbschaftssteuern, europäische Mindeststeuern oder die Bürgerversicherung aus der Schublade. Allerdings wissen die Wirtschaftspolitiker der SPD sehr genau, dass sie keine erfolgversprechenden Rezepte gegen die Herausforderungen der Globalisierung haben. Vermag schon die Agenda 2010 die Wirtschaft nicht spürbar zu beleben, weil sie zu spät kam und zu wenig weit geht, so wäre ein Zurückrudern erst recht fatal.

Müntefering appellierte an die Verantwortung der Unternehmen, Arbeitsplätze im Inland zu erhalten und zu schaffen. Wirtschaftsminister Wolfgang Clement forderte einen «modernen Patriotismus» von Unternehmern, die sich überlegen sollten, ob sie ihre Produktion wirklich ins Ausland verlagern wollten - mehr nicht. Clement versicherte am Wochenende, der Reformkurs werde von der Debatte nicht berührt. Selbst Michael Müller, Vizevorsitzender der SPD-Fraktion und ein Sprecher der Parteilinken, sprach sich am Montag gegen Aktionismus aus. Eine in diesem Zusammenhang angeregte neue Arbeitsgruppe der Fraktion werde keine konkreten Gesetzesvorschläge ausarbeiten, sondern die Kapitalismusdebatte kontinuierlich weiterführen. Sowohl Müntefering als auch Müller verwiesen von ihrem eigentlichen politischen Verantwortungsbereich, der nationalen Gesetzgebung, auf die europäische oder gar globale Bühne, auf der Bedingungen für eine soziale Marktwirtschaft geschaffen werden müssten - als ob die Regierungskoalition für die deutsche Wirtschaftspolitik nicht zuständig sei.

Begrenzter Schaden

Das Fehlen konkreter Vorschläge der Kapitalismuskritiker ist ein Glücksfall für die deutsche Wirtschaft. Es relativiert auch Befürchtungen der Wirtschaftsverbände, wonach Münteferings Getöse ausländische Investoren abschrecken könnte. Doch hilfreich ist die Debatte freilich auch nicht. Sie illustriert an erster Stelle, wie steinig der Weg zu einer liberaleren Wirtschaftsordnung in Deutschland weiterhin ist.

2) Frauenthal rechnet mit erfolgreichem Jahr 2005 und plant Akquisitionen

(Wirtschaftsblatt 26.4.) nach oben

Der LKW-Markt sollte auch 2005 noch wachsen, obwohl das erreichte Niveau bereits sehr hoch ist, heisst es seitens Frauenthal

Der Jahresumsatz 2004 der Frauenthal Gruppe lag unter Einbeziehung der neu erworbenen Linnemann-Schnetzer Gruppe, mit 201,4 Mio. Euro wesentlich höher als im Vorjahr (2003: 121,9 Mio. Euro nach IFRS bzw. 128,4 Mio. Euro nach HGB). Das operative Ergebnis hat sich im Jahr 2004 mit 6,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.

"Wir hatten im vorigen Jahr in unserer Unternehmensgruppe eine sehr gute fundamentale Entwicklung. Ausschlaggebend dafür war der Aufwärtstrend in der LKW-Branche und natürlich die Akquisition und Integration der Linnemann-Schnetzer Gruppe, die unsere Marktposition insgesamt gestärkt hat," kommentiert Winfried Braumann, Vorstand der Frauenthal Holding AG.

In Europa seien im letzten Jahr die Zulassungszahlen für LKW um 6 Prozent gewachsen, die Produktion sogar um 14 Prozent. Das erste Mal seit dem Jahr 2001 verzeichneten diese Zahlen wieder signifikante Zuwächse. Mit der Akquisition der Linnemann-Schnetzer Gruppe konnte die Position in der LKW-Zulieferindustrie zusätzlich substanziell gestärkt werden.

Auch die Porzellanfabrik Frauenthal konnte gegenüber dem Budget deutliche Umsatzsteigerungen durch intensive Marktbearbeitung in Europa und Südkorea erzielen. Der erwartete markante Rückgang der Katalysatorennachfrage in den USA konnte durch den Eintritt in den Fernostmarkt – der erste Auftrag in Südkorea über die Ausrüstung eines Kohlekraftwerkes mit SCR-Katalysatoren - und die Wiederbelebung des europäischen Markts in seiner Auswirkung gedämpft werden.

Die Weiterentwicklung der SCR-Dieselkat-Technologie im Rahmen der verschärften Anforderungen im LKW-Bereich zur Abgasreinigung verspricht erstmals bedeutsame Synergien zwischen dem Keramikbereich und der starken LKW-Positionierung, heisst es.

Die Integrationsbemühungen gehen in Richtung einer LKW-Komponenten-Gruppe weiter, da nicht nur die Vertriebs-, sondern auch Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zusammengelegt werden sollen, um so den Kunden einen noch deutlicheren Mehrwert gegenüber anderen Lieferanten zu bieten.

Durch die EURO 4 Norm, die ab 2006 für sämtliche neu zugelassenen LKWs gelten wird, und insbesondere durch die EURO 5 Norm, die 2008 in Kraft tritt, entsteht ein völlig neuer und rasch wachsender Markt für Abgasemissionsanlagen. Der Frauenthal-Dieselkatalysator ist eine Kernkomponente für diese Abgasemissionsreduktion. "Wir erhoffen uns wesentliche Impulse für die Porzellanfabrik Frauenthal", blickt Holding-Chef Braumann positiv in die Zukunft. Die Ausstattung der neuen LKW-Generation mit Katalysatoren wird für 2006 und die Folgejahre einen deutlichen Umsatzschub bringen. Der Serienanlauf wird noch heuer im Herbst starten.

Akquisitionene und Kapitalmassnahmen

Die aktuelle Konjunkturentwicklung am LKW-Markt ist aus heutiger Sicht weiterhin günstig. Der LKW-Markt sollte auch 2005 noch wachsen, obwohl das erreichte Niveau bereits sehr hoch ist, heisst es seitens Frauenthal.

Mit den grossen Marktanteilen der Frauenthal Gruppe werde diese positive Marktentwicklung auch die Umsatz- und Ergebnissituation weiter verbessern. Generell sollte sich die Stahlpreisentwicklung wieder beruhigen. Durch vertragliche Vereinbarungen mit den Kunden können die Stahlpreisänderungen rascher weitergegeben werden, heisst es.

Die Frauenthal-Gruppe ist bestrebt, durch Akquisitionen ihre Marktposition weiter auszubauen und auch in neue Geschäftsfelder zu expandieren. Deshalb ist 2005 eine Stärkung der Kapitalbasis der Gesellschaft für die Finanzierung zukünftiger Investitionen und Akquisitionen durch die Begebung einer Unternehmensanleihe und die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft geplant, heisst es.

(cp)

3) Gudenus legt FPÖ-Mitgliedschaft zurück (Standard 26.4.) nach

oben

Bundesrat stellt Gaskammern in Frage: "Man soll physikalisch und wissenschaftlich prüfen"

Sieht seine Aussagen "bewusst missinterpretiert"

Wien - Der FPÖ-Abgeordnete John Gudenus legt seine Mitgliedschaft in der FPÖ zurück, bleibt aber Bundesrat. "Nach Rücksprache mit FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache lege ich meine Mitgliedschaft zur FPÖ sowie sämtliche Funktionen innerhalb der FPÖ mit sofortiger Wirkung zurück. Ich setze diesen Schritt, um einen möglichen Schaden, welche die aktuelle Diskussion der FPÖ zufügen könnte, abzuwenden", betonte Gudenus in einer Aussendung Dienstag

abend.

Auf Anfrage der APA, ob dies auch bedeute, dass er als Bundesrat zurück trete, sagte Gudenus, dies sei in der Aussendung nicht enthalten. Er bleibe Bundesrat.

"Nicht Tabus aufstellen"

Gudenus sorgte zuvor neuerlich mit einer Aussage zu Gaskammern in NS-Konzentrationslagern für Aufregung. In der Fernsehsendung "Report" des ORF Dienstag abend meint er, man solle "nicht Tabus aufstellen, sondern man soll physikalisch und wissenschaftlich prüfen". Und man müsse eine Frage nicht mit "ja oder nein beantworten". 1995 war Gudenus wegen seiner Aussage - "Gaskammern? Ich halte mich da raus! Ich glaube alles, was dogmatisch vorgeschrieben ist" - als freiheitlicher Nationalratsabgeordneter zurück getreten.

Rechtsanwalt Alfred Noll zeigt sich im "Report" über die Aussage von Gudenus entsetzt. Es handle sich um eine "besonders perfide Form des Revisionismus" und um eine "implizite Leugnung der Gaskammern im Dritten Reich".

"Fordere immer wiederum eine Prüfung"

Gudenus erklärte im "Report" zu seiner Aussage von 1995: "Ich glaube ich habe damals nicht falsch reagiert und ich glaube, Charles Popper hat gesagt, man soll nicht Tabus aufstellen, sondern man soll physikalisch und wissenschaftlich prüfen." Damit konfrontiert, dass die Grundfrage ist, ob es Gaskammern im Dritten Reich gegeben habe, sagte Gudenus: "Ich glaube, man sollte dieses Thema ernsthaft debattieren und nicht auf eine Frage du musst es ja oder nein beantworten. Sollen wir, prüfen wir das. Ich bin der Meinung, ich fordere immer wiederum eine Prüfung."

Gudenus fühlt sich missinterpretiert

Gudenus verwahrte sich "in der gebotenen Deutlichkeit" gegen eine "bewusste Missinterpretation" seiner Aussagen in der ORF-Sendung "Report". Gudenus sprach von einer "bewussten Verdrehung" seiner Aussagen über NS-Gaskammern. Auf die Frage, ob er den zahlreichen Aufforderungen nach seinem Rücktritt als Bundesrat nachkommen werde, sagte Gudenus gegenüber der APA: "Diese Aufforderungen habe ich noch nicht gehört". Und wenn Sie sie hören? - "Dann bin ich schwerhörig". Also kommt ein Rücktritt für Sie nicht in Frage? Gudenus: "Ein Rücktritt kommt nicht in Frage".

Gudenus betonte, er "stelle hiermit klar, dass ich nie die großen Menschheitsverbrechen, welche in der Zeit des Dritten Reichs stattfanden, geleugnet habe oder leugnen wollte. Es war und ist nie mein Interesse gewesen, den Massenmord an Hekatomben wehrloser Menschen zu bagatellisieren".

Strache: Sache erledigt Kurz angebunden reagierte der Wiener FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf die jüngsten Turbulenzen rund um die umstrittenen Aussagen des FPÖ-Bundesrats John Gudenus über die Relativierung der Existenz von NS-Gaskammern. "John Gudenus ist nicht mehr Mitglied der FPÖ und dadurch ist die Sache für mich erledigt. Das sieht beim Herrn Kappl und der BZÖ schon ganz anders aus. Das ist alles, kurz und bündig", so Strache.

"Kein Ausrutscher"

Der frühere FPÖ-Obmann Jörg Haider hatte im Jahr 2000 die Angelobung von Gudenus im Bundesrat kritisiert. Haider meinte, er glaube, dass Gudenus "aufgrund seiner Erklärungen nicht hierher passt. Die Denkungsweise war auch kein Ausrutscher". Gudenus hatte kurz nach seiner Gaskammer-Aussage im Oktober 1995 versucht klarzustellen, dass "die Existenz der industriellen Vernichtung von zahllosen Menschen im Dritten Reich, insbesondere über Gaskammern, für mich als historische Tatsache feststeht und einer revisionistischen Erörterung nicht zugänglich sein kann. Daher stehe ich auch künftig für die Diskussion über die Existenz von Gaskammern nicht zur Verfügung".

Noll sagte auf die Frage, was ein Politiker sagen darf: "Zum Glück darf er viel sagen. Er darf schockieren, er darf bestürzen, er darf Blödsinn sagen. Er darf auch, so wie Herr Gudenus es hier in der Sendung gemacht hat, nahe am Verbotsgesetz vorbeischrammen. Das was Gudenus hier macht, ist eine besonders perfide Form des Revisionismus. Er versucht mit dem Gestus der Aufklärung, nämlich mit dem Postulat, alles muss überprüfbar sein, Dinge zu relativieren, die historisch, fachlich unbestritten sind und auch nicht bestreitbar sind. Und das was Gudenus hier macht, ist tatsächlich eine implizite Leugnung der Gaskammern im Dritten Reich." (APA)

4) Druck auf Kampl wächst: BZÖ drängt auf Amtsverzicht

(Standard 26.4.) nach oben

Blau-orange Probleme in alphabetischer Reihenfolge: Bundesrat, Finanzen, Nationalrat

Im BZÖ setzt man auf Gespräche, um Bundesrat Siegfried Kampl von seiner Vorsitzführung im Bundesrat abzubringen. Die Grünen fordern neben einer Verfassungsänderung eine Garantie vom Bundeskanzler, Kampl als Präsident zu verhindern.

Wien/Klagenfurt – Bundesrat Siegfried Kampl ist im Gespräch mit dem STANDARD kurz angebunden. Er habe derzeit andere Probleme, die Entscheidung über den Vorsitz in der Länderkammer habe zudem bis Juli Zeit.

Die Probleme könnten künftig noch größer werden. Denn der Druck auf Kampl, der ab 1. Juli Bundesratspräsident werden soll, wächst. Die Aussagen des Gurker Bürgermeisters, wonach Wehrmachtsdeserteure "zum Teil Kameradenmörder" gewesen seien und es nach 1945 eine brutale "Naziverfolgung" gegeben habe, veranlassen jetzt auch das BZÖ, ihm eine Nachdenkpause zu verordnen. Denn der Kärntner Kampl ist mit Landsmann Roland Zellot zum orangen Bündnis gewechselt – die restlichen drei Bundesräte bleiben weiterhin blau.

Langfristig belastend

Der Kärntner Landesparteiobmann Martin Strutz (BZÖ) erklärte in einem Radio-Interview, man führe bereits Gespräche mit Kampl, freiwillig auf den Vorsitz zu verzichten. Auch bei der für Montag angesetzten Landtagssitzung war die Causa Thema. Für Strutz herrscht jedenfalls Handlungsbedarf, da die Debatte für das BZÖ "langfristig belastend" sei. Es liege aber "im persönlichen Ermessen von Siegfried Kampl", persönliche Konsequenzen zu ziehen.

BZÖ-Obmann Jörg Haider wollte da am Montag gleich radikaler denken: "Meine Idee ist überhaupt, dass man dem Bundesrat seine verfassungsrechtliche Entbehrlichkeit erklärt." Da diese Abschaffung des Bundesrates aber – wenn überhaupt – so schnell nicht eintreten wird, setzt Haider im Fall Kampl auf Verhandlungen: Zeitdruck sehe er keinen, vor dem "entscheidenden Zeitpunkt" im Sommer kommt für ihn, Haider, noch eine "Phase, die Gesprächen gewidmet ist".

Ein energisches Eintreten für einen Bundesratspräsident Kampl war das eher nicht.

Haider kann, wie der Kärntner Landtag, Kampl nicht am Bundesratsvorsitz hindern – Kampl könnte laut Gesetz nur selbst verzichten. Auf Prognosen, ob Kampl ab Sommer den Vorsitz in der Länderkammer innehat oder nicht, wollte sich Haider aber nicht einlassen: "Mit Prognosen ist es wie mit dem Wetter." Dass der "Fall Kampl" dem BZÖ aber unangenehm ist, ließ Justizministerin und BZÖ-Vize Karin Miklautsch erkennen. Sie sagte, vom STANDARD auf Kampl angesprochen, nur so viel: "Ich tue mir da schwer damit. Alles, was nach der Bundesratsrede passiert ist, trifft nicht auf mein Verständnis."

Auch nicht auf jenes von Grünen-Chef Alexander Van der Bellen. Der ist über die Aussagen Kampls, aber auch das Nichtreagieren der ÖVP so empört, dass er den Präsidenten des Bundesrats in Zukunft vom Bundesrat selbst wählen lassen will. Van der Bellen kündigte einen entsprechenden Antrag der Grünen für den Verfassungsausschuss an. Die jeweiligen Landtage hätten dann nur noch ein Vorschlagsrecht, gewählt würde der je 5. Spalte weilige Präsident der Länderkammer dann aber von den Abgeordneten. Ludwig Bieringer, ÖVP-Fraktionsleiter im Bundesrat, verwarf das Konzept der Grünen als "untauglich". Und im Fall Kampl liegt für ihn "der Ball in Kärnten".

Entsetzte Grüne

Van der Bellen verlangt jedenfalls von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (VP) "keine Erklärung, sondern eine Garantie, dass Kampl nicht Bundesratspräsident wird. Ich bin überhaupt entsetzt, dass es die ÖVP nicht schafft, dazu Stellung zu beziehen." Schüssel, dessen Regierung "am Ende ist und zerbröselt", sei persönlich dafür verantwortlich, was mit der schwarz-orangen Regierung in der nächsten Zeit und während der EU-Präsidentschaft im ersten Halbjahr 2006 passiere.

Van der Bellen rechnet damit, dass die Regierung "noch in diesem Jahr" zerbricht. Er werde sein "Möglichstes tun, damit die Neuwahl zu einer Denkzettelwahl für diese Regierung wird". Hoffnungen auf einen fliegenden Wechsel zu den Grünen brauche sich Schüssel jedenfalls keine machen: "Das schließe ich aus." (eli, kmo, nim/DER STANDARD, Print-Ausgabe, 26.4.2005)

5) "Unicredito attraktiver Partner" (HB 25.4.) nach

oben

HVB ist auf Partnersuche in Italien

Die HypoVereinsbank Dieter Rampl ist auf Partnersuche in Italien und kann sich auch die Übernahme durch ein italienisches Kreditinstitut vorstellen.

HB MÜNCHEN. Eine Großbank aus Italien sei angesichts der regionalen Aufstellung des eigenen Hauses eine "sinnvolle Kombination" für die HVB, sagte Rampl der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Dabei würde sich die HypoVereinsbank auch mit der Rolle eines Juniorpartners zufrieden geben: "Ich weiß, dass wir nicht in der Position sind, einen solchen Partner zu übernehmen."

Eine von mehreren italienischen Banken, die attraktive Partner für die HVB sein könnten, sei die Unicredito. Auch Zukäufe im Inland seien denkbar, sagte Rampl. "Die Berliner Bank könnte interessant für uns sein". Das bisher der Bankgesellschaft Berlin gehörende kleinere Kreditinstitut soll auf Anweisung der EU-Kommission 2006 verkauft werden.

Rampl kündigte außerdem an, dass der Posten des ausgeschiedenen Chief Operating Officers (COO), Gerhard Randa, im Konzernvorstand nicht neu besetzt werde.

HANDELSBLATT, Montag, 25. April 2005, 22:19 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1027155

6) Verbandspräsidenten schicken Brandbrief an Schröder (HB

26.4.) nach oben

Wirtschaft drängt auf Erbschaftsteuerreform

In einem Brandbrief an Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) betonen Ludwig-Georg Braun, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, und Handwerks-Präsident Otto Kentzler, dass vor allem die Erbschaftsteuerreform dem Ziel des Jobgipfels dienen würde – mehr noch als die angekündigte Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 25 auf 19 Prozent.

dri HB BERLIN. „Wir appellieren aus gegebenem Anlass mit allem Nachdruck, die sich jetzt aufgetane Chance zur Realisierung einer solch qualitativen Reform im Sinne der Beschäftigten in Deutschland auch tatsächlich zu nutzen“, heißt es in dem Brief, der dem Handelsblatt vorliegt. Kentzler und Braun schickten ihn auch an die Parteichefs der Union, Angela Merkel (CDU) und Edmund Stoiber (CSU) sowie SPD-Chef Franz Müntefering.

Auf dem Jobgipfel am 17. März hatten Schröder, Merkel und Stoiber als einen Schritt zur Entlastung der Unternehmen angekündigt, den Erben von Betrieben die Erbschaftsteuer zu stunden und nach zehn Jahren ganz zu erlassen, wenn sie den Betrieb fortführen. Schröder hatte gesagt, dass er dazu einen Gesetzesentwurf des bayerischen Finanzministers Kurt Faltlhauser (CSU) „konstruktiv aufnehmen“ wolle. Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) verlangte allerdings von Faltlhauser Finanzierungsvorschläge. Außerdem müsse Faltlhauser unter den Unions-geführten Bundesländern eine Mehrheit organisieren. Dabei bezog sich Eichel Ende vergangener Woche in seinem Brief an Faltlhauser ausdrücklich auf die Bedenken des nordrhein-westfälischen Finanzministers Jochen Dieckmann (SPD), der das Vorhaben aus dem NRW-Wahlkampf herausgehalten sehen will. Faltlhauser seinerseits antwortete gestern Abend Dieckmann und verlangte wiederum, dass dieser seine Fragen doch präzisieren möge.

HANDELSBLATT, Dienstag, 26. April 2005, 08:51 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1027348

7) SPD plant Kongress zur Kapitalismuskritik (HB

26.4.) nach oben

Liebe Wirtschaft, böse Wirtschaft

Von Maximilian Steinbeis

Schröder und Müntefering präsentieren das Doppelgesicht der neuen Kapitalismuskritik der SPD: In bewährter Manier setzen Regierungs- und Parteichef auf verteilte Rollen. Am 13. Juni will die SPD einen großen Kongress veranstalten, um ihre Kapitalismuskritik zu konkretisieren und zu schärfen.

BERLIN. So spricht der Kanzler über die Wirtschaft in diesen Tagen: „Tausende und Abertausende von Unternehmen“ in Deutschland zahlen Steuern, forschen, bilden aus, und sind dabei unangefochtene Weltmarktführer in ihren Branchen. Mit sanft-gutturaler Kanzlerstimme schichtet er Lob auf Lob, während er von seinen Begegnungen mit deutschen Unternehmern erzählt, und er vergisst dabei auch nicht jenen Waschanlagenhersteller aus Vlotho zu erwähnen, der zufällig dem Gesamtmetall-Präsidenten Martin Kannegiesser gehört. Die „Hidden Champions“ des Mittelstands preist Gerhard Schröder in seiner wirtschaftspolitischen Grundsatzrede vor der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Der Kanzler spricht von „Rückbesinnung“ und von „Tugenden“, und er tut dies so pastoral, dass man sich fast nach Rom versetzt wähnt. „Wir müssen die Besten sein, und in dem Maße, in dem wir das sind, brauchen wir nicht die Billigsten zu sein.“

Gut eine Stunde zuvor tritt im Berliner Jakob-Kaiser-Haus Franz Müntefering vor die Mikrofone. Der SPD-Partei- und Fraktionschef hat eine andere Botschaft zu verkünden: Die Fraktion habe eine Arbeitsgruppe unter Vorsitz von Fraktionsvize Ludwig Stiegler eingesetzt. Sie soll Vorschläge machen, was gegen den Verfall der Unternehmensethik zu tun sei, wie der Staat gestärkt und das zügellose internationale Kapital in die Schranken gewiesen werden könne. Am 13. Juni will die SPD einen großen Kongress veranstalten, um ihre Kapitalismuskritik zu konkretisieren und zu schärfen.

Liebe Wirtschaft, böse Wirtschaft: In bewährter Manier setzen Regierungs- und Parteichef auf verteilte Rollen. Der Kanzler umwirbt väterlich die „traditionsreichen Unternehmen aus dem, was man gelegentlich Provinz nennt“. Arbeiterführer Müntefering zeigt unterdessen dem bösen Großkapital, wo der politische Hammer hängt. Das hat Methode und ist gleichzeitig der Versuch, eine programmatische Lücke der SPD zu schließen, auf die Wirtschaftsminister Wolfgang Clement seit langem hinweist: Im Bund mit der Großindustrie gibt es für die SPD nichts zu gewinnen. Der natürliche Verbündete der Sozialdemokratie in der Wirtschaftspolitik ist der Mittelstand.

Der SPD ist es ernst mit ihrer Kapitalismuskritik: Bei bloßem „Wahlkampfgeklingel“, wie CDU-Generalsekretär Volker Kauder es nennt, werde man es nicht belassen, sagt sein SPD-Kollege Klaus-Uwe Benneter. Schon am Mittwoch und damit früher als geplant werde das Kabinett über Eckpunkte zur Ausweitung des Entsendegesetzes entscheiden. Das Entsendegesetz, das in der Baubranche die Möglichkeit von Mindestlöhnen vorsieht, werde wahrscheinlich auf alle Branchen ausgedehnt.

Auch wirtschaftsnahe Sozialdemokraten wie der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Rainer Wend, stimmen in den Chor derer ein, die konkretes Handeln fordern: Jetzt werde man prüfen, „welche Gesetzgebungsmöglichkeiten wir haben“, sagte Wend dem Handelsblatt und nannte als Beispiel neben dem Entsendegesetz auch die Offenlegung von Managergehältern sowie „Initiativen auf europäischer Ebene, um die Erpressbarkeit durch Unternehmen zu reduzieren“. Dabei habe er vergleichbare Steuerbemessungsgrundlagen und „eine gewisse Spannbreite bei den Steuersätzen“ für Unternehmen im Auge. Auch über das Thema Verlustverrechnung müsse die SPD erneut nachdenken: Er sei offen für eine Verringerung der Anrechenbarkeit von Verlustvorträgen von 60 auf 50 Prozent.

Andere gehen noch weiter: Der Sprecher der Fraktionsgruppierung jüngerer Abgeordneter „Netzwerk“, Hans-Peter Bartels (SPD), will den Unternehmensverbänden generell den Fehdehandschuh hinwerfen: „Mit weiteren Zugeständnissen muss jetzt Schluss sein“, sagte Bartels dem Handelsblatt. Solange die Wirtschaft nicht stärker für Arbeitsplätze sorge, habe sie in Tarifverhandlungen ebenso wie in der Frage der Arbeitszeitverlängerung mit keinem Entgegenkommen zu rechnen.

HANDELSBLATT, Dienstag, 26. April 2005, 09:06 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1027368

8) Aktienrückkäufe sind stark in Mode: (HB 26.4.) nach

oben

Profianleger achten auf die Perspektive

Von Gertrud Hussla

Am Geld kann es nicht liegen. Seit Deutschlands Unternehmen ihre Kosten drastisch gesenkt und ihre Bilanzen aufgeräumt haben, besitzen die Konzerne Cash zuhauf. Doch davon wird Besorgnis erregend wenig in Investitionen gesteckt, sagen Marktanalysten.

DÜSSELDORF. Am Geld kann es nicht liegen. Seit Deutschlands Unternehmen ihre Kosten drastisch gesenkt und ihre Bilanzen aufgeräumt haben, besitzen die Konzerne Cash zuhauf. Innerhalb von drei Jahren haben sich die Barreserven verdreifacht. Doch davon wird Besorgnis erregend wenig in Investitionen gesteckt, sagen Marktanalysten. Während Dividenden und kursfördernde Aktienrückkaufprogramme unter Privatanlegern an Popularität gewinnen, schwenken Profis schon wieder um: Sie achten vermehrt auf wachstumsfördernde Investitionen.

„Wir sehen, dass noch jede Menge neue Dividendenfonds aufgelegt wird“, sagt etwa Chefstratege Rolf Elgeti von ABN Amro, „aber die Märkte sind schon einen Schritt weiter und fragen: Wer investiert in die Zukunft?“ Auch der unabhängige Vermögens- und Fondsverwalter Jens Ehrhardt sagt: „Wer sich nur um die Sanierung der Bilanzen kümmert und nicht genug investiert, endet in einer Sackgasse.“ Unternehmensberater Marc Loueux von der auf das Management liquider Mittel spezialisierten REL Consultancy Group meint: „In einer langsam wachsenden Wirtschaft wird natürlich weniger ausgegeben und mehr an die Aktionäre verteilt. Doch wir sind von einem Extrem ins andere geraten.“

Noch genießen Ausschüttungen eine Popularität wie selten zuvor. Binnen Jahresfrist sind die Dividendenzahlungen der Dax-Konzerne kräftig gestiegen (siehe Tabelle). Auch kurssteigernde Aktienrückkäufe sind in Mode. Zuletzt haben die Deutsche Börse, BMW und Adidas größere Rückkaufprogramme angekündigt. Doch unter institutionellen Anlegern wächst die Sorge: Wenn Geld ausgeschüttet wird oder bloß herumliegt, fehlen früher oder später die Perspektiven.

Dabei würden Ausschüttung und Investitionsausgaben meist nicht einmal miteinander konkurrieren. „Es ist nicht so, dass die Firmen nicht investieren können, die Frage ist, ob sie investieren wollen“, sagt Marktstratege Jörg Naumer von der Fondsverwaltung Dit. Er hat beobachtet, dass die Investitionsausgaben nicht nur nach dem Platzen der Spekulationsblase, sondern auch in den Jahren 2003 und 2004 deutlich unterproportional zum lahmen Bruttoinlandsprodukt gestiegen sind.

„Das ist auch volkswirtschaftlich ein ernstes Problem“, sagt Fondsverwalter Ehrhardt. „Die Investitionsnachfrage hat auf das Wirtschaftswachstum einen Multiplikatoreffekt, der fehlt uns jetzt.“ Positive Beispiele für vorausschauende Investitionen hätten in jüngster Zeit etwa Eon, RWE und Hochtief gegeben. Sie haben vorwiegend in Osteuropa investiert. In Deutschland weniger.

HANDELSBLATT, Dienstag, 26. April 2005, 09:32 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1027402

9) Großkunden und Gesellschafter äußern Kritik nach

oben

Fusionsplan der Börse New York stößt auf breiten Widerstand

John Thain, der Chef der New York Stock Exchange (NYSE), stößt mit seinem Zukunftsplan für den weltgrößten Aktienmarkt auf Widerstand. Großkunden der NYSE – Anlagegesellschaften und Investmentbanken – äußern ebenso Kritik wie manche Eigner der Börse. Allerdings verfolgen die Kritiker unterschiedliche Motive.

tmo NEW YORK. Gestern blieb unklar, ob eine Gegenofferte zum geplanten Zusammenschluss der NYSE mit Archipelago, dem Betreiber des elektronischen Handelssystems Ara-Ex, eine Chance hat.

NYSE-Chef Thain überraschte vergangene Woche mit dem Plan, die 213 Jahre Börse durch den Kauf des börsennotierten Rivalen Archipelago für den elektronischen Handel zu öffnen. Durch den Zusammenschluss ginge die bislang als nicht-gewinnorientierter Verein organisierte NYSE zudem selbst an die Börse. Dagegen plant der Milliardär und frühere NYSE-Aufsichtsrat Kenneth Langone ein eigenes Übernahmeangebot für die führende US-Börse. „Ich begrüße eine solche Offerte“, sagte William Higgins, Gründer einer NYSE-Händlergruppe. „Ich hoffe, dass noch mehr Angebote kommen“, fügte Higgins gegenüber der Agentur Bloomberg hinzu.

Gestern Nachmittag traf sich Langone mit den Chefs von zwölf Wall-Street-Häusern, um das Interesse an einem gemeinsamen Gebot für die NYSE auszuloten. Im Anschluss an das Treffen wurde John Mack, der ehemalige Chef der Investmentbank Credit Suisse First Boston, als Sprecher der zwölf Häuser ernannt, die das Geschehen kritisch beobachten. Unterstützung erhält Langone CNBC zufolge auch von Stanley Druckenmiller, dem Chef des Hedge-Fonds Duquesne Capital und langjährigen Partner des Multi-Milliardärs George Soros.

Außerdem mischt sich der Hedge-Fonds Atticus ein: Der Fonds, der im Ringen um eine Übernahme der Londoner Börse zu den Widersachern von Deutsche-Börse-Chef Werner Seifert gehörte, gab gestern bekannt, dass er 5,1 Prozent an Archipelago erworben habe. Welche Strategie Atticus damit verfolgt, ist aber unklar.

Fraglich ist, ob die zuständigen Behörden eine Übernahme der NYSE durch ein von Langone geführtes Konsortium genehmigen würden. Langone steht unter Anklage wegen seiner Rolle in der Gehaltsaffäre um Ex-NYSE-Chef Richard „Dick“ Grasso. Als Leiter des NYSE-Gehaltsausschusses genehmigte Langone Grassos Gehalt und ging dabei laut Anklage unlauter vor.

Doch die Unzufriedenheit einiger NYSE-Eigner macht einen Bieterkampf zumindest theoretisch möglich. Die NYSE gehört den Inhabern der insgesamt 1366 „Sitze“, die zum Handel berechtigen. Einige von diesen kritisieren den Preis, den Thain für Archipelago zahlen will. Nach der Transaktion werden die NYSE-Eigner laut Thains Plan 70 Prozent der gesamten NYSE Group halten. Die restlichen 30 Prozent sollen den bisherigen Archipelago-Aktionären gehören. „Ich glaube, wir bezahlen zu viel“, sagte Sitzeigner James Rutledge dem „Wall Street Journal“. Ähnlich urteilt der Ökonom Benn Steil, der als Berater für Archipelago arbeitet. Seiner Ansicht nach sollten die NYSE-Eigner 90 Prozent einer Kombination NYSE/Archipelago kontrollieren.

Wichtige Kunden der NYSE äußern ebenfalls Kritik. So erwägt die größte Fondsgesellschaft der USA, Fidelity, offenbar förmliche Schritte gegen die Archipelago-Übernahme. Das Fondshaus fürchte weniger Wettbewerb, meldet die „Financial Times“ unter Bezug auf einen hochrangigen Fidelity-Manager. Einige Investmentbanken gehen ebenfalls in die Opposition. Ihr Ärger richtet sich vor allem gegen die Rolle des Rivalen Goldman Sachs, der sowohl als Berater der NYSE als auch von Archipelago agiert. Zudem hält Goldman 15,6 Prozent der Archipelago-Aktien und besitzt ein großes NYSE-Händlerhaus. „Im Investment-Banking gibt es viele Interessenkonflikte, es kommt darauf an, wie man sie managt“, sagte Goldman-Sprecher Lucas van Praag. Am Ende müsse der Kunde entscheiden, wen er mit der Beratung beauftrage.

HANDELSBLATT, Dienstag, 26. April 2005, 10:22 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1027468

10) Schweizer Bischöfe gegen "Partnerschaftsgesetz" (Standard

26.4.) nach oben

Gesetz kommt im Juni zur Abstimmung - Kirche: Familienschutz komme zu kurz

Bern - Die Schweizer Bischöfe stellen sich gegen das Schweizer "Partnerschaftsgesetz", das am 5. Juni zur Abstimmung kommt. Es gehe offenbar darum, "homosexuelle Partnerschaften als gleichberechtigt wie die Ehe anzusehen", sagte der Churer Weihbischof Peter Henrici in einem Interview mit der Zeitung "Südostschweiz" vom Dienstag. "Das können wir nicht gutheißen."

Eine Privilegierung von anderen Lebensformen schwäche die Einzigartigkeit der Ehe ab. Daher sei das "Partnerschaftsgesetz" gesellschaftspolitisch falsch und unklug, erklärte Henrici. Die offizielle Nein-Parole der Schweizer Bischofskonferenz wird demnächst noch veröffentlicht. Der Familienschutz komme in der Schweiz ohnehin zu kurz. Wenn man jetzt noch gleichgeschlechtliche Partnerschaften der Ehe annähere, sei dieser Schutz immer weniger gewährleistet.

Es sei nichts dagegen einzuwenden, dass gleichgeschlechtliche Paare sich irgendwie registrieren lassen, um die Stabilität ihrer Partnerschaft zu bezeugen. "Es darf einfach nicht in eheähnlicher Form geschehen", sagte Henrici.

"Kleinere Übel"

Der Weihbischof wies darauf hin, dass aus moraltheologischer Sicht die praktizierte gleichgeschlechtliche Liebe als unnatürlich bezeichnet wird. "Eine stabile Verbindung ist aber in jedem Fall das geringere Übel als ein freies Herumschweifen."

Seiner Ansicht nach sei die Homosexualität in den letzten Jahren zu einer Art gesellschaftspolitischer Kampfparole geworden, sagte Henrici. Nach den Proletariern, der Dritten Welt und den Frauen würden jetzt die Homosexuellen zu Diskriminierten erklärt, die befreit werden müssten.

Er streite nicht ab, dass es da reale Problem gebe, genauso wie bei der Diskriminierung der Frau, sagte Henrici weiter. Aber diese Probleme würden gerne ideologisch überhöht, und dann werde es gesellschaftlich gefährlich. Die Schweizer Bischöfe lehnten jedenfalls ein eheähnliches Partnerschaftsgesetz ab.

Die offizielle Verlautbarung der Schweizer Bischofskonferenz zu ihrer Nein-Parole steht noch aus. GemäßAuskunft ihres Sprechers Mario Galgano ist sie in den nächsten Tagen zu erwarten. (APA)

11) Österreichs Leistungsbilanz 2004 wieder ins Plus gedreht

(Standard 26.4.) nach oben

Exporte vor allem in die USA sorgen trotz schwachem Dollar für einen Überschuss von 800 Millionen Euro - Mit Infografik

Wien - 2004 war für Österreichs Wirtschaft trotz Konjunkturschwäche in Österreichs wichtigsten Märkten und trotz des schwachen US-Dollars ein erfolgreiches Jahr. Das geht aus Österreichs Leistungsbilanz hervor, die die Österreichische Nationalbank (OeNB) am Dienstag veröffentlicht hat.

Demnach weist Österreichische Leistungsbilanz heuer - erst zum zweiten Mal in den vergangenen 14 Jahren - einen Überschuss von 0,8 Mrd. Euro oder 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Die Nationalbank spricht von einer "ausgeglichenen Bilanz".

Im Vorjahr hatte es in der österreichischen Leistungsbilanz noch ein Defizit von 0,5 Prozent des BIP gegeben. Einen Überschuss hatte die Leistungsbilanz zuletzt 2002 ergeben.

Exporte als treibende Kraft

Treibende Kraft waren laut Nationalbank die Exporte und da vor allem die Ausfuhren in die USA, die mehr als 10 Prozent zur gesamten Exportzunahme beigetragen haben. Insgesamt stiegen die österreichischen Exporte laut Daten der Statistik Austria um 13 Prozent, während die Importe nur um 10,4 Prozent zunahmen.

Auch die bisherige Direktinvestitionslücke hat sich mit Ende 2004 erstmals geschlossen, d.h. österreichische Investoren halten jetzt mit rund 52 Mrd. Euro erstmals gleich viel Kapital an ausländischen Unternehmen wie ausländische Anleger in Österreich.

Im Tourismus gingen die Ausgaben ausländischer Gäste im Vorjahr real um 3 Prozent auf 15 Mrd. Euro zurück. Weil aber auch österreichische Touristen im Ausland weniger ausgegeben haben, erhöhte sich auch der Überschuss der Reiseverkehrsbilanz - konkret auf 4,5 Mrd. Euro. (APA)

|

12) Die schwierige Suche nach günstigen Wohnungen (Standard

26.4.) nach oben

Nachfrage und Preise steigen in Wien weiter

Allein die Sozialbau zählt 60.000 vorgemerkte Kunden

Größtes Problem: günstiger Baugrund

Auf dem Gelände der ehemaligen Wilhelmkaserne, die Ende 2004 abgerissen wurde, baut die Sozialbau 230 Wohnungen. Insgesamt entstehen dort rund 700 neue Wohnungen.

Wien - Der Sozialbau sind die Grundstückspreise in Wien am freien Markt für den geförderten Mietwohnungsbau zu hoch. Um dennoch kostengünstige Neubauwohnungen bauen zu können, fährt Sozialbau-Chef Herbert Ludl zwei Strategien.

Er baut Mischobjekte, wo sowohl Miet- als auch Eigentumswohnungen angeboten werden. Und er entwickelt Grundstücke in Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen.

Mit 46.000 verwalteten Wohnungen ist die gemeinnützige Sozialbau einer der größten privaten Bauträger Wiens. Die Konkurrenz von privaten Immobilieninvestoren und gewerblichen Bauträgern treibt die Preise im Altbestand seit Jahren nach oben.

Neubautätigkeit rückläufig

Gleichzeitig ging die Neubautätigkeit massiv zurück. Im Vorjahr wurden in Wien 5500 geförderte Einheiten fertig; darin inkludiert sind auch Heime und Einfamilienhäuser. Für eine wachsende Stadt wie Wien zu wenig. Denn allein durch den Abriss alter Häuser fallen jährlich 6000 bis 7000 Wohnungen weg. Das entspricht in etwa einem Prozent des Wohnungsbestandes.

Das Ersetzen von Abrisshäusern wird auf Dauer allerdings zu wenig sein, weiß Ludl. Die Sozialbau baue zwar jährlich 700 neue Wohnungen, hat aber auch 60.000 vorgemerkte Wohnungssuchende, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.

Obergrenze bei sieben Euro

Ludls Budget für den Grundankauf ist bescheiden: Für ihn sind sieben Euro/m2 Kaltmiete (inklusive Betriebskosten, ohne Heizung) im Mietwohnungsbau die Obergrenze. Daraus folgt, dass der Grund nicht mehr als 200 bis 220 Euro/m2 kosten darf. "Darüber beginnt die Stunde des Eigentums", so Ludl.

Profitiert hat die Sozialbau erst jüngst wieder von ihrer Nähe zur Stadt Wien. In der Vorwoche wurde bekannt, dass der Wohnfonds Wien von der Bundesimmobiliengesellschaft zahlreiche Wiener Grundstücke erwarb.

Darunter auch jenes der ehemaligen und mittlerweile abgerissenen Wilhelmkaserne im zweiten Bezirk, die Aspang-Gründe (Projekt Eurogate) und das Karree St. Marx im dritten Bezirk.

Die Sozialbau erwarb einen Teil der Liegenschaft der ehemaligen Wilhelmkaserne und baut ab 2006/07 dort 230 geförderte Miet- und Eigentumswohnungen. Auf den verbleibenden Liegenschaften macht die Stadt einen Bauträgerwettbewerb.

Ähnliches passiert am Karree St. Marx: "Mit viel Glück" könne noch heuer mit dem Bau von 200 Mietwohnungen begonnen werden, sagte Ludl. (Claudia Ruff, DER STANDARD, Print-Ausgabe, 26.04.2005)

13) Mayr-Melnhof bestätigt Rekordergebnis für 2004 (Standard

26.4.) nach oben

13,6 Prozent mehr Gewinn

Deutlich höhere Dividende von 2,40 Euro je Aktie plus Jubiläumsbonus von 1,50 Euro

Mayr-Melnhof

Wien - Das abgelaufene Geschäftsjahr 2004 hat dem börsenotierten Wiener Faltschachtel- und Karton-Hersteller Mayr-Melnhof (MM) das beste Ergebnis in der Firmengeschichte gebracht.

Das Unternehmen bestätigte am Dienstag Früh die bisher genannten Zahlen. Demnach konnte unterm Strich ein Jahresüberschuss von 103,3 Mio. Euro verbucht werden, das waren um 13,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Gewinn je Aktie stieg auf 9,37 (8,25) Euro, die Aktien hatten am Montag 0,52 Prozent auf 115,40 Euro nachgegeben.

1,422 Milliarden Euro Umsatz

Aus dem Konzernumsatz von 1,422 Mrd. Euro (+7,7 Prozent) resultierte im vergangenen Jahr ein um 9,3 Prozent höheres betriebliches Ergebnis von 148,8 Mio. Euro, hieß es ad-hoc weiter. Das Ergebnis vor Ertragsteuern und Minderheitsanteilen legte um 12,0 Prozent auf 148,2 Mio. Euro zu.

Wie angekündigt wird der Hauptversammlung eine Dividendenerhöhung um 20 Cent auf 2,40 Euro je Aktie vorgeschlagen. Darüber hinaus soll für das Jahr 2004, in dem Mayr-Melnhof das zehnte Jahr an der Wiener Börse notierte, zusätzlich ein Jubiläumsbonus von 1,50 Euro pro Aktie ausgeschüttet werden. In Summe können die Aktionäre also mit 3,90 Euro pro Anteil rechnen.

Stabile Nachfrage

Im Ausblick heißt es, die Nachfrage nach Karton und Faltschachteln sei bei stabilem Marktvolumen wie in den Vorperioden durch die schleppende konjunkturelle Entwicklung geprägt. Dies manifestiere sich vor allem in vorsichtigerer Disposition der Kunden und intensivem Preiswettbewerb. Gezielte Marktbearbeitung und Kostensenkungen würden daher das laufende Geschäft des Mayr-Melnhof-Konzerns prägen.

Die Strategie, zur Preisstabilisierung gegebenenfalls die Kartonproduktion der Nachfrage anzupassen, sei nach wie vor gültig. Auf den europäischen Altpapiermärkten sei die übliche saisonbedingte leichte Preiserhöhung gegenüber dem Jahresbeginn eingetreten. Ein signifikanter weiterer Anstieg erscheine zurzeit aber wenig wahrscheinlich.

Mayr-Melnhof plane den Akquisitionskurs auch 2005 fortzusetzen. Der Schwerpunkt liege dabei auf Projekten in Europa. (APA)

14) Flughafen Wien zeigt Interesse an Airport Budapest

(Standard 26.4.) nach oben

Auch British Airport Authority BAA unter den rund zehn Interessenten - Ausschreibungsdetails für erste Maihälfte erwartet

Wien - Der börsenotierte Flughafen Wien-Schwechat, der sich am Bratislava Airport beteiligen möchte, hat auch Interesse an einem Einstieg in Budapest. "Wir haben unser Interesse am Flughafen Budapest bekundet", erklärte Flughafensprecher Hans Mayer auf APA-Anfrage. Nach einem Bericht der ungarischen Tageszeitung "Vilaggazdasag" soll es rund zehn Interessenten für den staatlichen Flughafen geben, darunter auch die Betreibergesellschaft des Flughafen London-Heathrow, die British Airport Authority

BAA.

Einzelheiten der geplanten Privatisierung stehen bisher offiziell noch nicht fest. In der ersten Maihälfte soll die beratende Bank Credit Swiss First Boston (Europe) Limited Einzelheiten bekanntgeben. "Der Ball liegt beim ungarischen Staat", sagte Mayer. Nach Informationen ungarischer Medien rechnet der ungarische Staat aus dem Verkauf der Flughafen-Anteile mit Einnahmen von mindestens 100 Mrd. Forint (400 Mio. Euro).

Der Wiener Flughafen ist auch interessiert an einer geplanten Privatisierung des Flughafen Zagreb in Kroatien.

Über sechs Millionen Fluggäste

Der Flughafen Budapest-Ferihegy hat im Jahr 2004 6,46 Millionen Fluggäste befördert, um 28,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Besonders stark gewachsen ist der Anteil der Benutzer von Billigfluggesellschaften: Ihre Zahl ist auf rund eine Million angestiegen, das ist rund zehn Mal so viel wie im Jahr 2003. Für das laufende Jahr 2005 wird ein Passagierplus von 18 Prozent erwartet, das Frachtvolumen soll um rund 10 Prozent zulegen. Etwa 10 Mrd. Forint soll der Flughafen Budapest für dieses Jahr an die staatliche Privatisierungsgesellschaft APV abliefern, berichtet die ungarische Presseagentur MTI.

Die britische BAA gilt als sehr finanzkräftiges Unternehmen. In den vergangenen 17 Jahren haben die Engländer mehr als 8 Mrd. Pfund (11,8 Mrd. Euro) in die Entwicklung ihrer Flughäfen investiert, weitere 8 Mrd. Pfund sollen dafür in den kommenden zehn Jahren ausgegeben werden. Unternehmen aus der Luftfahrt-Branche wären als künftige Eigentümer des Budapester Flughafen besser geeignet als kurzfristig denkende Finanzinvestoren, zitiert die Zeitung "Napi Gazdasag" den Chef von BAA International, Andrew Jurenko. Längerfristig bezeichnete Jurenko eine Notiz des Budapester Flughafens an der Börse Budapest als eine "gute Strategie". (APA)

15) Verbund: Ergebnis fast verdoppelt (Standard 26.4.) nach

oben

Konzernergebnis stieg im ersten Quartal um 95,7 Prozent auf 96,7 Millionen Euro - Umsatz legte auf 874,2 Millionen Euro zu

Wien - Die börsenotierte Verbundgesellschaft konnten im ersten Quartal 2005 das operative Ergebnis (Ebit) um 21,4 Prozent auf 134,0 Mio. Euro, das Konzernergebnis sogar um 95,7 Prozent auf 96,7 Mio. Euro verbessern.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 20,1 Prozent auf 874,2 Mio. Euro, teilte das Unternehmen ad-hoc mit. Die Prognose für das Gesamtjahr 2005 lasse bessere Ergebnisse erwarten.

Operatives Ergebnis bei 420 Millionen Euro

Das operative Ergebnis sollte daher auf mehr als 420 Mio. Euro und das Konzernergebnis auf mehr als 259 Mio. Euro verbessert werden können. 2004 lag das operative Ergebnis bei 385,5 Mio. Euro, das Konzernergebnis bei 235,4 Mio. Euro.

Der Verschuldungsgrad soll von 134 Prozent auf rund 100 Prozent gesenkt und die Wertschöpfung im Konzern, ausgedrückt durch den Economic-Value-Added, deutlich verbessert werden können.

Prognosen übertroffen

Die Ergebnisse des ersten Quartals lagen über den Prognosen der Analysten, die im Durchschnitt mit einem Ebit von 130,1 Mio. Euro (plus 17,81 Prozent), einem Gewinn von 72,4 Mio. Euro (plus 46,49 Prozent) und einem Umsatz von 830,1 Mio. Euro (plus 14,06 Prozent) gerechnet hatten.

Ursache für die deutlichen Zuwächse seien in erster Linie die Erhöhung der europäischen Stromgroßhandelspreise infolge weiterhin stark steigender Öl- und Gaspreise. So lag der durchschnittliche Forward-Preis für Baseload-Produkte um 19,5 Prozent jener für Peakload-Produkte um 12,4 Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Preissteigerungen an Kunden weitergegeben

Die Preissteigerungen konnten trotz internationalem Wettbewerb über marktpreisindizierte Verträge an Kunden im In- und Ausland weitergegeben werden.

Belastet wurde das Ergebnis durch eine um sechs Prozentpunkte geringere Stromerzeugung aus der profitablen Wasserkraft sowie die vom Stromregulator festgesetzte Reduktion der Netztarife.

Mehr Dividende geplant

Von der für 2005 geplanten Ergebnisverbesserung und dem weiteren Schuldenabbau sollen auch die Verbund-Aktionäre profitieren. "Wie schon 2004 planen wir auch für das Geschäftsjahr 2005 eine Erhöhung der Dividende, um unsere Aktionäre, die den jahrelangen Weg der Entschuldung des Konzerns mitgetragen haben, an der positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens teilhaben zu lassen", heißt es im Dienstag. Für 2004 war die Dividende von 2 auf 3 Euro je Aktie angehoben worden.

Das Net-Gearing verbesserte sich in den ersten drei Monaten auf 131,5 Prozent, verglichen mit 158,7 Prozent im ersten Quartal. Für das Gesamtjahr 2005 will der Verbund den Verschuldungsgrad auf rund 100 Prozent senken, nach 134,3 Prozent 2004.

Stromverkäufe gestiegen

Der Verbund konnte im ersten Quartal deutlich mehr Strom verkaufen, vor allem im Ausland. Die Stromerlöse (ohne Ökostrom) stiegen laut dem heute, Dienstag, vorgelegten Zwischenbericht um 22,8 Prozent auf 711,5 Mio. Euro. Die Stromabgabe (inklusive Ökostrom) konnte um 26,8 Prozent auf rund 24.700 GWh gesteigert werden.

Der Mengenanteil des Geschäfts auf den Auslandsmärkten betrug 74,9 Prozent. Die wichtigsten ausländischen Absatzmärkte für den Verbund sind Deutschland, Frankreich, Slowenien und Italien.

Das Endkundengeschäft sank dagegen auf Grund der erhöhten Konzentration auf das Handelsgeschäft und des Rückzugs aus dem österreichischen Endkundenmarkt im Jahr 2004 um 41,2 Prozent auf 1.022 GWh.

Das Geschäft mit Weiterverteilern stieg wegen geringerer Geschäftsaktivitäten mit österreichischen Landesgesellschaften nur leicht um 1,6 Prozent auf 6.814 GWh.

Gesamterzeugung geschrumpft

Die Gesamterzeugung ging im ersten Quartal 2005 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,6 Prozent auf 6.411 GWh zurück. Dabei sank die Erzeugung aus Wasserkraft wegen der schlechten Wasserführung um 9,3 Prozent auf 4.864 GWh, der Erzeugungskoeffizient belief sich auf 0,97 (1,03).

Die thermische Erzeugung verringerte sich um 6,1 Prozent auf 1.548 GWh. Der Fremdstrombezug erhöhte sich wegen der gestiegenen Terminhandelsaktivitäten um 48,5 Prozent und betrug 70,2 Prozent der gesamten Konzernaufbringung.

Die Netzerlöse sanken um 7,1 Prozent auf 62,7 Mio. Euro. Hauptursachen war die 11-prozentige Tarifsenkung per 1. Februar 2005, die einen Rückgang von 3,4 Mio. Euro bedingte sowie geringere Transportmengen. Für das Gesamtjahr 2005 ist durch die Netztarifsenkung mit einer Ergebnisreduktion von 19 Mio. Euro zu rechnen, heißt es im Zwischenbericht weiter.

Mehr Ökostromerlöse

Die Ökostromerlöse legten wegen steigender Volumina und höherer Förderbeiträge um 28,8 Prozent auf 87,7 Mio. Euro zu. Die zugewiesene Ökostrommenge belief sich im ersten Quartal auf 992 (811) GWh. Die Abwicklung der Ökostromförderung ist für den Verbund per Saldo ergebnisneutral.

Der Mitarbeiterstand verringerte sich um 84 auf 2.435 Beschäftigte. Der Mitarbeiterabbau führte in Verbindung mit höherem Urlaubsverbrauch trotz einer rund 2,5-prozentigen KV-Erhöhung zu einer Reduktion des Personalaufwandes auf 67,3 (72,9) Mio. Euro.

Verbessertes Finanzierungsergebnis

Das Finanzierungsergebnis wurde wegen niedrigerer bewertungsbedingter Kursverluste auf minus 25,8 (minus 28,5) Mio. Euro verbessert. Das Beteiligungsergebnis erhöhte sich um 30 Mio. Euro auf 32,6 Mio. Euro, was vor allem auf die Erfassung des At-equitiy-Ergebnisses der Steweag-Steg GmbH zurückzuführen ist.

Zudem stiegen die At-equitiy-Ergebnisse der italienischen Tochter Energia auf 7,4 (3,7) Mio. Euro. Das Finanzergebnis wird mit plus 8,1 Mio. Euro ausgewiesen, nach einem Minus von 22,4 Mio. Euro in den ersten drei Monaten 2004. Das Periodenergebnis verbessert sich auf 116,8 (62,8) Mio. Euro. Das Konzernergebnis stieg auf 96,7 (49,4) Mio. Euro. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich 3,14 (1,60) Euro. (APA)

16) Immobilien: Österreich eines der billigsten Pflaster in "alter EU"

(Wirtschaftsblatt 26.4.) nach oben

Nur in Osteuropa und in der Türkei sind Häuser und Wohnungen billiger zu haben

(c) Bei den Preisen für Wohnimmobilien ist Österreich eines der billigsten Pflaster in der gesamten "alten EU" - nur in den neuen EU-Ländern, bei den Beitrittskandidaten sowie in der Türkei sind die Wohnimmobilien billiger. Mit Österreich vergleichbar ist das Preisniveau in Deutschland und Belgien. Dies geht aus dem Jahresbericht des Europäischen Immobilienrats (CEPI) hervor.

Der durchschnittliche Verkaufspreis für ein Haus in Wien beträgt nach den CEPI-Zahlen 1.840 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: In London ist der Quadratmeterpreis für Hauseigentum mit 4.515 Euro beinahe dreimal so hoch. Häuser in Berlin wechseln dagegen um durchschnittlich 2.000 Euro den Besitzer. Ähnlich das Bild beim Wohnungseigentum: In Wien werden im Schnitt rund 1.518 Euro pro Quadratmeter verlangt - etwas mehr als in Berlin (1.500) und Brüssel (1.400 Euro). Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch für die jeweils zweitgrössten Städte Deutschlands, Österreichs und Belgiens ab.

Deutlich preisgünstiger als in der alten EU sind die Wohnimmobilien nach wie vor noch in der Mehrzahl der neuen Beitrittsländer, etwa in Ungarn und Polen. Dies gilt nicht mehr für Tschechien, wo Eigentum an Einfamilienhäusern und Wohnungen bereits in die Nähe der österreichischen Preise kommt. Besonders günstig sind dagegen Wohnimmobilien in Bukarest und Ankara zu bekommen.

Der CEPI vertritt derzeit 37 Berufs-Organisationen für Immobilienmakler und Immobilienverwalter in 20 europäischen Ländern und ist damit das Sprachrohr für mehr als 225.000 Berufsangehörige. Die Organisation hat soeben den Obmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich, Gerhard Steller, für eine weitere zweijährige Amtsperiode als Präsident gewählt.

(chi)

17) Aufregung um Blockhaus "Mauthausen" von bauMax

(Wirtschaftsblatt 26.4.) nach oben

Holzhütte wird in "Freistadt" umbenannt

(c) Richard Tanzer

Ein Blockhaus der Baumarktkette bauMax sorgt für Aufregung: Im Produktkatalog für 2005, Seite 139 unten, wird das Blockbohlenhaus "Mauthausen" beworben. Das Unternehmen sprach nach Protesten von einem schrecklichen Fehler, nannte die Hütte in "Freistadt" um und will der KZ-Gedenkstätte Mauthausen spenden, berichten die "Salzburger Nachrichten".

"Noch dazu ist die Hütte im typischen Vierziger-Jahre-Stil gehalten", sagte Gerold Gruber vom Verein Kulturfreistatt Salzburg, dem die Namensgebung aufgefallen war. Wieso man auf die Idee kam, ein Produkt nach dem Standort eines Konzentrationslagers zu benennen, in dem unter den Nazis zehntausende Menschen ermordet wurden, konnte in der Konzernführung niemand erklären. "Das ist irgendwie in den Katalog gerutscht. Ein schrecklicher Fauxpas", räumte Sprecherin Monika Vogelgruber ein. "Alle sind über diesen Fehler tief betroffen."

Das Unternehmen wollte aber die Druckwerke zunächst nicht einstampfen. Nach einem Boykottaufruf der Grünen habe nun Vorstandsvorsitzender Essl reagiert, so die steirischen Grünen Landtagsabgeordnete Edith Zitz: Es wurde ihr versichert, dass alle Kataloge sofort eingezogen und korrigiert werden.

Auch soll die KZ-Gedenkstätte Mauthausen eine finanzielle Spende von bauMax erhalten. In einem Rundschreiben von Holz-Einkaufsleiter Eric Frauenberger an die Filialen heisst es, Artikel Nr. 3189153 müsse "wegen namensrechtlicher Probleme" umbenannt werden. Die Hütte heisse jetzt "Freistadt".

(chi)

18) Sparprogramm (HB 26.4.) nach oben

Tui verlagert 150 Arbeitsplätze nach Indien

Europas größter Touristikkonzern TUI weitet sein Sparprogramm aus und will bis Ende 2006 die Kosten um weitere 100 Millionen Euro senken. Erstmals verlagert TUI dabei auch Arbeitsplätze aus Europa nach Indien.

HB HANNOVER. Rund 150 Stellen in der Informationstechnik würden von Großbritannien nach Indien verlegt, sagte ein TUI-Sprecher am Dienstag. Der Reisekonzern hat in den vergangenen drei Jahren während der allgemeinen Branchenflaute nach eigenen Angaben bereits 500 Mill. Euro eingespart. „Wir glauben, dass noch etwas mehr drin ist und haben diese Programme verlängert“, sagte der Sprecher.

Wie TUI-Vorstandschef Michael Frenzel in einem am Dienstag vorab veröffentlichten Interview mit dem Wirtschaftsmagazin „Capital“ ausführte, sollen jetzt vor allem Kosten bei den Wartungsarbeiten der Fluggesellschaften, im gesamten Einkauf des Konzerns und in der Computertechnik gesenkt werden. Auch ein Abbau von Arbeitsplätzen ist nicht ausgeschlossen. „Es gibt dafür aber keine konkreten Planungen“, sagte der Sprecher. Wieviel von den zusätzlich zu bisherigen Sparpaketen beschlossenen Maßnahmen bereits in diesem Jahr umgesetzt werden sollten, könne er nicht sagen.

Frenzel hatte auf der Bilanzpressekonferenz Mitte März ein zweistelliges Gewinnwachstum in der Touristik für 2005 in Aussicht gestellt. 2004 hatte TUI einen Reingewinn von 488 Mill. Euro erzielt, rund 80 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Vor allem in Großbritannien sind bereits weitreichende Einschnitte beschlossen worden, die den Abbau von 2000 Stellen bedeuten. Kürzlich waren auch weitere Sparmaßnahmen im TUI-Kernmarkt Deutschland bekannt geworden. Auch hier wird TUI-intern mit Stellenstreichungen gerechnet. Die TUI-Aktie lag am Dienstagmittag mit 1,2 Prozent im Minus bei 19,22 Euro.

HANDELSBLATT, Dienstag, 26. April 2005, 14:55 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1027681

19)