Michael Aharon Schüller's Private Office

zurück // MAS private office -> Tagesinformationen -> April 2005 -> Freitag 29.4.2005

![]()

NB 1: Bitte beachten: die hier angeführten Copyright-geschützten Texte und Graphiken u.a. sind nur für den persönlichen Gebrauch! Dies gilt auch für einen Teil der hier erwähnten LINKS!

NB 2: Die Artikel werden weitgehend ungeordnet präsentiert, sie sind nach Wichtigkeit ( durch !-Markierung) oder nach Rubrik nur ansatzweise geordnet.

1) Renditeziel für 2005 bekräftigt (HB 29.4.) mehr...

Deutsche Bank verteidigt Stellenabbau

2) Produktionsanstieg im Sachgüterbereich und Bauwesen im Jänner 2005 (OeStat

29.4.) mehr...

3) Produktionsindex im Februar 2005: +4,4% (OeStat 29.4.) mehr...

4) Bundesrat Kampl legt Mandat zurück (Standard 29.4.) mehr...

5) Globale

Ungleichgewichte werden größer – Auswirkung auf Finanzmärkte (BA-CA

Pressemitteilung 29.4.)

6) Soziale Verantwortung der Unternehmen

(HB 29.4.) mehr...

Wirtschaft ist Müntefering Schritt voraus

7) Beide Ölmultis haben aber mit einem Rückgang der Produktion zu kämpfen und brauchen neue Funde

(HB 29.4.) mehr...

Shell und Exxon verdienen prächtig

8) In seitwärts tendierenden Märkten können Anleger mit Zertifikaten auf ausschüttungsfreudige Unternehmen setzen

(HB 29.4.) mehr...

Ohne Aktien von Dividenden profitieren

9) Umfrage: Kapitalismuskritik lässt Wähler kalt (HB 29.4.) mehr...

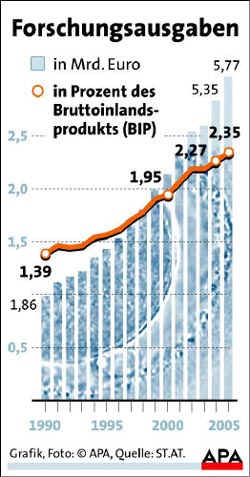

10) Österreichische Forschungsquote 2005 voraussichtlich 2,35% des BIP OeStat

29.4.) mehr...

F&E-Ausgaben steigen auf 5,77 Milliarden Euro

11) Kein Ratspräsident Kampl in Österreich

(NZZ 29.4.) mehr...

Rücktritt des designierten Bundesratspräsidenten

12) Schröder macht Weg frei für EU-Verfassung (NZZ 29.4.) mehr...

Mehr Mitsprache der Bundesländer; dazu: Gauweiler-Klage vom Verfassungsgericht abgewiesen

13) Taiwans Oppositionschef trifft chinesischen Präsidenten (NZZ

29.4.) mehr...

Historisches Treffen nach 60 Jahren

14) Bush drängt in die Prime Time (NZZ 29.4.) mehr...

Rentenreform im Mittelpunkt von TV-Auftritt zur besten Sendezeit

15) Die US-Wirtschaft verliert an Schwung (NZZ 29.4.) mehr...

Bremswirkung gestiegener Energiepreise

16) Der Motor springt noch nicht an (NZZ 29.4.) mehr...

Konjunkturexperten des Bundes erwarten eine Erholung erst für 2006

17) Fragilität am Erdölmarkt (NZZ 29.4.) mehr...

Kritischer Blick auf die langfristige Versorgungslage

18) Hedge-Funds verwalten über eine Billion Dollar (NZZ 29.4.) mehr...

19) Überstrapazierte Solidarität in der Krankengrundversicherung (NZZ

29.4.) mehr...

20) Der Islam und Europa: Der Islam - neu gedacht (NZZ 29.4.) mehr...

Drei Ansätze zur Integration moderner Werte

21) Bereitschaft von der Union regierten Länder zur Vorlage eines gemeinsamen Gesetzentwurf ist gering

(HB 29.4.) mehr...

Eichel macht Druck bei Erbschaftsteuer

22) Mediaprint fürchtet ihre "Vernichtung"

(Standard 29.4.) mehr...

"Hilflos": Krone/Kurier- Konzern bemüht Kartellrichter gegen Tiroler Verlagsgruppe - Mediaprint-Justitiar sieht "klaren Missbrauch marktbeherrschender Stellung" - Mit Grafik

23)

"Erotik, Erotik für einen Papst?" (Standard

29.4.) mehr...

Uta Ranke-Heinemann, exkommunizierte Studienkollegin von Joseph Ratzinger und

die erste Frau, die einen theologischen Lehrstuhl inne hatte, im E-Mail-Interview

24) Rosenbauer erhöht Dividende für 2004 - Joint-Venture in China (Standard

29.4.)

Dividende wird auf 2 Euro angehoben

Für 2005 wird eine leichte Umsatzsteigerung und ein konstantes Ergebnis erwartet

mehr...

25) Strabag wächst mit Walter Bau kräftig (Standard 29.4.) mehr...

Planungen für 2005: 15 Prozent Plus durch Walter Bau, 15 Prozent organisches Wachstum - Wachstumstreiber Osteuropa

26) 5,77 Milliarden Euro für Forschung 2005 (Standard 29.4.) mehr...

Laut Statistik Austria werden F&E-Ausgaben heuer auf 2,35 Prozent des BIP steigen

Forschungsrat fordert Offensivprogramm III - Mit Infografik

27) Uniqa will 2005 Ergebnis deutlich steigern (Standard

29.4.) mehr...

Prämienplus im ersten Quartal beträgt fast 29 Prozent

Jahresüberschuss stieg 2004 um 81 Prozent auf 101,8 Millionen Euro

28) Semperit erhöht Dividende für 2004 (Standard 29.4.) mehr...

Anhebung von 54 auf 70 Cent je Aktie

Vorläufige Ergebnisse für vergangenes Jahr bestätigt

29) Regierung will Gesetz am Mittwoch beschließen (HB 29.4.) mehr...

Eichel legt Unternehmenssteuer-Entwurf vor

30) Milliarden durch Einmaleffekt

(HB 29.4.) mehr...

Rot-Grün greift in die Renten-Trickkiste

31) US-Verbrauchervertrauen sinkt weiter (FINANZEN.NET 29.4.) mehr...

Chicago Einkaufsmanager-Index sinkt geringer als erwartet

US-Einkommen und Ausgaben steigen an

US-Arbeitskosten-Index steigt überraschend langsamer

32)

1) Renditeziel für 2005 bekräftigt (HB 29.4.) nach

oben

Deutsche Bank verteidigt Stellenabbau

Dank der guten Quartalszahlen hält die Deutsche Bank an ihrer Renditeprognose für 2005 fest.

HB FRANKFURT. Alle wesentlichen Maßnahmen zur Restrukturierung und Kostenreduzierung seien umgesetzt oder in die Wege geleitet worden, teilte Deutschlands größtes Geldhaus am Freitag in Frankfurt mit. „Die Restrukturierungsaufwendungen in Verbindung mit der Anpassung der Konzernstruktur sind geringer als erwartet ausgefallen. Die mit der Neuausrichtung verbundenen Ziele bleiben jedoch unverändert.“ Die Deutsche Bank

will vor Steuern und Restrukturierungskosten 2005 eine Eigenkapitalrendite von 25 Prozent

erzielen.

Um dieses Ziel zu erreichen, hatte Ackermann im Februar den Abbau von rund 6400 Stellen weltweit - darunter netto 1920 in Deutschland - angekündigt.

„Zur langfristigen Sicherung unserer Wettbewerbsfähigkeit werden wir dort an der Verbesserung unserer Kosteneffizienz arbeiten, wo noch Nachholbedarf

besteht“, unterstrich Ackermann am Freitag.

„Dieser Herausforderung müssen wir uns weiterhin stellen. Die Maßnahmen sind schmerzhaft, aber wir haben keine

Alternative.“

Einige Politiker hatten zum Boykott der Bank aufgerufen. Der saarländische SPD-Chef Heiko Maas hatte Ackermann angesichts des starken ersten Quartals am Donnerstag aufgefordert, auf den geplanten Stellenabbau zu

verzichten.

Schon am Donnerstag hatte die Bank die zentralen Kennzahlen für das Auftaktquartal veröffentlicht und unter dem Strich einen Gewinn von 1,103 Milliarden Euro

ausgewiesen. Damit übertraf das Institut die Prognosen der Analysten um rund 300 Millionen Euro. Die

Eigenkapitalrendite vor Steuern und Restrukturierungslasten lag mit 33 Prozent klar über den für das Gesamtjahr angepeilten 25

Prozent. Die Gesamterträge kletterten um sieben Prozent auf 6,6 Milliarden Euro.

„Der Ertrags- und Ergebniszuwachs wurde fast ausschließlich im Ausland erzielt“, hieß es. „Während dort die Bedingungen im Berichtsquartal relativ günstig waren, stellte uns die schwache gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland vor besondere Herausforderungen.“

Getrieben wurde das gute Abschneiden im Quartal vor allem durch das Handelsergebnis. Es stieg um 18 Prozent auf 2,41 Milliarden

Euro. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 1,87 Milliarden Euro gerechnet. Vor allem das Firmenkunden- und Investmentbanking-Geschäft schnitt vor Steuern und Sonderlasten mit 1,60 Milliarden Euro stark ab (Vorjahresperiode: 1,14 Milliarden Euro) . Die gesamten Erlöse der Bank wuchsen von Januar bis März um sieben Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Der Zinsüberschuss nach Risikovorsorge erhöhte sich auf 1,35 (Vorjahr: 1,27) Milliarden Euro. Beim Provisionsüberschuss ergab sich ein ein Rückgang auf 2,33 (2,40) Milliarden Euro. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft bezifferte die Deutsche Bank auf 94 (123) Millionen Euro.

HANDELSBLATT, Freitag, 29. April 2005, 11:23 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1029698

COMMENT: Unternehmen A: Bei einem Fremdkapitalanteil von 9 und

einem Eigenkapitalanteil von 1 bedeutet ein Gewinn von 0,33 eine

Eigenkapitalrendite von 33%.

Unternehmen B: Bei einem Fremdkapitalanteil von 0 und einem Eigenkapitalanteil

von 1 bedeutet ein Gewinn von 0,33 eine Eigenkapitalrendite von 33%.

Unternehmen C: Bei einem Fremdkapitalanteil von 9,9 und einem Eigenkapitalanteil

von 0,1 bedeutet ein Gewinn von 0,33 eine Eigenkapitalrendite von 330%.

Wo liegt der Unterschied in den Unternehmen A und B bei doch gleicher Rendite?

In der sog. Finanzstabilität: Unternehmen B ist weitaus finanzstabiler als

Unternehmen A. Und wie schaut's aus bei Unternehmen C? Grauslich! Die

Finanzstabilität ist hin, das Unternehmen für kapitalzehrende Wechselfälle

nicht gerüstet (finanzschwach) - da hilft auch keine Eigenkapitalrendite von

330%. Hohe Eigenkapitalrenditen sind meist kein Zeichen solide geführter

Unternehmen, sondern häufiger ein warnender Hinweis auf eine ausgeprägtere

Finanzschwäche (Eigenkapitalmangel).

Wozu zählt die Deutsche Bank - zu den finanzstabilen oder finanzinstabilen? Das

geht aus den Berichten nicht hervor, und die Politiker verfahren unehrlich, wenn

sie auf die hohe Eigenkapitalrendite verweisen; sie müssten schon auch

Kennzahlen mitliefern, die die Finanzstabilität des Unternehmens erkennen

lassen ...

Nachsatz: Fremdkapital für die Bank, das sind nicht zuletzt die Spar- und

sonstigen Geldeinlagen ihrer Kunden, und Fremdkapital stellt bei einer Bank

immer einen hohen Anteil an der Bilanzsumme dar. Eigenkapitalraten von 6% oder

7% sind lächerlich gering und deuten auf eine latente Gefährdung der bei der

Bank liegenden Einlagen hin!

Dazu kommt, dass Handel (mit Wertpapieren, Derivaten etc.) eine schwer

uneinschätzbares Feld darstellt, anders ausgedrückt: ein gutes Handelsergebnis

in einem Quartal lässt nicht auf ein gutes Ergebnis im Folgequartal schließen

- auch das haben die Kritiker nicht gesehen oder transparent gemacht ...

Last but not least: mit diesem COMMENT soll Ackermanns Stellenabbauprogramm

nicht das Wort geredet werden, es bleibt aber - von beiden Seiten - unklar, wie

die Situation wirklich aussieht, ob Stellenabbau wirklich, und wenn, ob im

geplanten Umfang nötig ist. Bleibt nur der definitive Hinweis auf die

mangelhafte Seriosität der geführten Diskussion.

2) Produktionsanstieg im Sachgüterbereich und Bauwesen im Jänner 2005

(OeStat 29.4.) nach oben

Originalberichte und Tabelle siehe hier

Wien, 2005-04-29 – Nach Berechnungen der Statistik Austria erzielten die Unternehmen des gesamten Produzierenden Bereiches (Sachgüterbereich und Bauwesen) im Jänner 2005 bei leicht ansteigender Beschäftigung (+0,4%) Umsätze in der Höhe von 10,6 Mrd. Euro, d.s. um 6,6% mehr als vor einem Jahr.

Auf Betriebsebene lag die abgesetzte Produktion im Sachgüterbereich nominell mit 9,5 Mrd. Euro bei 554.124 unselbständig Beschäftigten (+0,4%) um 7,1% über dem Vorjahreswert.

Die – gemessen an ihrem Produktionswert – neun größten Branchen des Sachgüterbereichs entwickelten sich im Jänner 2005 gegenüber dem Vorjahresmonat wie folgt:

Metallerzeugung und –bearbeitung: +36,5% (873 Mio. Euro), Mineralölverarbeitung: +19,9% (393 Mio. Euro), Herstellung von Kraftwagen und –teilen: +13,6% (925 Mio. Euro), Energieversorgung: +12,4% (1,1 Mrd. Euro), Maschinenbau: +6,9% (844 Mio. Euro), Herstellung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen: +5,9% (539 Mio. Euro), Papier, Pappe und Waren daraus: +3,7% (406 Mio. Euro), die Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken: +2,0% (875 Mio. Euro) und Herstellung von Metallerzeugnissen: -0,3% (580 Mio. Euro).

Die Betriebe der 13 erhobenen Branchen wiesen Ende Jänner 2005 bei Auftragseingängen von 6,3 Mrd. Euro – dies entspricht einem Plus von 18,1% – Auftragsbestände in Höhe von 24,7 Mrd. Euro (+14,4%) aus.

Im Bereich Bauwesen (Hoch- und Tiefbau einschließlich Baunebengewerbe) erwirtschafteten die 4.380 Betriebe (-3,2%) mit 142.265 unselbständig Beschäftigten (-1,4%) einen Produktionswert von 994 Mio. Euro (+3,2%).

Die Auftragseingänge im gesamten Bauwesen lagen im Jänner 2005 bei 1,2 Mrd. Euro, dies entspricht einem Zugang von 1,2%. Die verfügbaren Auftragsreserven in Höhe von 6,0 Mrd. Euro lagen zum Monatsende mit +8,9 % über dem Vorjahresniveau.

3) Produktionsindex im Februar 2005: +4,4% (OeStat

29.4.) nach oben

Originalbericht, Tabellen und Graphiken siehe hier

Wien, 2005-04-29 - Der Produktionsindex (2000 = 100) erreichte im Februar 2005 nach Berechnungen der Statistik Austria nach Arbeitstagen bereinigt 101,6 Punkte und stieg damit gegenüber dem Ergebnis des Februar 2004 um

4,4%; ohne Einbeziehung der Energie (Elektrizitäts-, Gas- und Wärmeversorgung) erreichte der Index 99,2 Punkte, womit die Produktion um 4,9% höher war als im

Vorjahresmonat.

Verglichen mit Februar 2004 weisen die Verwendungskategorien folgende Veränderungen auf: Produkte, die als Vorleistungen verwendet werden: +5,5%, kurzlebige Konsumgüter: +4,6%, Investitionsgüter: +2,7%, langlebige Konsumgüter: +2,4%, Erzeugung von Elektrizität, Gas und Wärme: +1,1%.

4) Bundesrat Kampl legt Mandat zurück (Standard

29.4.) nach oben

Kärntner Mandatar zog nach Gespräch mit Parteichef Strutz die Konsequenzen aus Kritik nach Aussagen zu Wehrmachtsdeserteuren

Aktion der Sozialistischen Jugend vor der BZÖ-Zentrale in Wien unter dem Motto "von einem braunen Sumpf in den nächsten".

Kampl "Brutale Naziverfolgung" nach Zweitem Weltkrieg - Wehrmachtsdeserteure "zum Teil Kameradenmörder"

Klagenfurt - Der in den vergangenen Tagen wegen seiner Äußerungen über angebliche brutale Nazi-Verfolgungen nach dem Krieg und Kameradenmorden durch Wehrmachtsdeserteure massiv kritisierte BZÖ-Bundesrat Siegfried Kampl (68) hat am Donnerstag die Konsequenzen gezogen: Er legte sein Mandat in der Länderkammer zurück und verzichtet somit auch auf die Übernahme der Präsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte.

Der Schritt Kampls wurde in einer Sitzung des Kärntner Landtages von Klubchef Kurt Scheuch bekannt gegeben. Dem Rücktritt war Mittwochabend eine Unterredung des 69-jährigen Mandatars mit seinem Landesparteiobmann Martin Strutz voran gegangen. Er habe Kampl "von der Notwendigkeit dieses Schrittes überzeugt", erklärte Strutz am Donnerstag.

"Vielen Menschen Schmerz zugefügt"

Kampl habe eingesehen, dass er mit seinen Aussagen "vielen Menschen Schmerz zugefügt hat". So begründete Scheuch die Entscheidung des Gurker Bürgermeisters. Scheuch unterstrich zudem, die Freiheitlichen würden sich "von allen Diktaturen" distanzieren.

Der Klubchef wies in seiner kurzen Erklärung noch einmal auf die "schwere Traumatisierung" Kampls hin, die diesem als Kind widerfahren sei. Dessen Aussagen seien aus diesem Blickwinkel zwar persönlich verständlich, aber trotzdem nicht zulässig und auch inhaltlich unrichtig. "Kampl war und ist ein aufrechter Ehrenmann, das ist auch der Grund, warum er sein Mandat zurücklegt", sagte Scheuch.

Freunschlag fügt hinzu

Der freiheitliche Landtagspräsident Jörg Freunschlag fügte nach der Bekanntgabe des Rücktritts Kampls noch "eine persönliche Anmerkung" hinzu: Als Bürger und Abgeordnete seien die Mandatare verpflichtet dazu, sich nicht nur mit der Zukunft und der Lösung der Probleme zu beschäftigen, sondern auch "zu den schrecklichen Ereignissen" der Kriegszeit Stellung zu nehmen. Das 20. Jahrhundert habe leidvoll gezeigt, dass Kriege keine Probleme lösten. Freunschlag legte ein klares Bekenntnis zur Demokratie und gegen jede Form der Diktatur ab.

Folgt Freunschlag?

Wer für Kampl in den Bundesrat einziehen und am 1. Juli dessen Vorsitz übernehmen wird, ist noch offen. Scheuch sagte gegenüber der APA, dies werde "in aller Ruhe" in den Gremien entschieden werden, es gebe jetzt "keinen Zeitdruck". Die Freiheitlichen hätten das Vorschlagsrecht, das sie selbstverständlich ausüben würden. Für die Wahl des neuen Bundesrates genügen zwei Drittel der Stimmen der eigenen Fraktion. Vorgeschlagen kann jeder werden, der für den Landtag kandidiert hat, Reihung gebe es keine. "Auch Verzichtserklärungen sind nicht notwendig", unterstrich Kurt Scheuch.

Gerüchte, wonach Landtagspräsident Freunschlag quasi als "Abschluss" seiner langen politischen Karriere in den Bundesrat wechseln und den Vorsitz dort übernehmen solle, wollte Scheuch nicht kommentieren. Auf entsprechende Fragen meinte er nur, die personelle Entscheidung werde erst gefällt werden, an Spekulationen wolle er sich nicht beteiligen. (APA)

5) Globale

Ungleichgewichte werden größer – Auswirkung auf Finanzmärkte (BA-CA

Pressemitteilung 29.4.) nach

oben

·

Wirtschaftsindikatoren

zeigen nach unten

·

EZB-Zinsanhebung

ist für 2005 unwahrscheinlich geworden

·

Höhere

US-Dollar Leitzinsen, schwächerer US-Dollar

Die Erwartung einer Abschwächung der Weltwirtschaft und insbesondere der US-Wirtschaft haben sich verfestigt. Gleichzeitig vergrößern sich die globalen Ungleichgewichte, zu sehen an dem immer größer werdenden Leistungsbilanzdefizit in den USA. Mittelfristig hat dies höhere US-Zinsen und einen schwächerer US-Dollar zur Folge. „Im Unterschied zu den USA ist eine Leitzinsanhebung durch die EZB noch in diesem Jahr unwahrscheinlich geworden, da die Konjunktur in der Eurozone zu schwach ist“, erklärt Peter Szopo, Leiter des Markets Research der Bank Austria Creditanstalt.

Stotternde

Konjunktur in der Eurozone

Besonders in der Eurozone bleiben die Anzeichen einer konjunkturellen Erholung dünn gesät, und die Inflationsrisiken sind trotz der kräftig angestiegenen Energiepreise gering. Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone wird sich heuer auf voraussichtlich 1,3% (gegenüber 1,8% im Jahr 2004) abschwächen. Die EZB zeigt sich wegen des hohen Geldmengenwachstums und der Aufweichung des Wachstums- und Stabilitätspaktes besorgt; eine Erholung der Wirtschaft auf Durchschnittswachstum ist jedoch eine notwendige Voraussetzung für den Beginn eines Zinsanhebungszyklus. Nach Ansicht von Gerhard Winzer, Leiter Fixed Income Research Major Markets der BA-CA, wird der Leitzinssatz unter der Annahme, dass die Wirtschaft 2006 mit rund 2% wächst, Ende nächsten Jahres bei 2,75% liegen.

In den USA geht der Zinsanhebungszyklus trotz der wirtschaftlichen Abkühlung weiter. Die Wirtschaft wird sich heuer moderat auf 3,6% (nach sehr soliden 4,4% im Jahr 2004) abschwächen und im nächsten Jahr nur noch knapp über 3% wachsen. Gleichzeitig nehmen die Inflationsrisiken zu. Damit ist der aktuelle Leitzinssatz von 2,75% viel zu niedrig. In 12 Monaten erwarten die Analysten der BA-CA einen Leitzinssatz von 4,00%.

Renditen

bleiben auf niedrigem Niveau

Im Trend der kommenden 12 Monate sollten sich die Renditen auf einem etwas höheren Niveau stabilisieren (10J US-Dollar in 12 Monaten: 4,75%). Die Gründe dafür: Die Befürchtungen hinsichtlich des Ausmaßes der Abschwächung der US-Wirtschaft sind übertrieben, dafür werden die US-Inflationsrisiken unterschätzt und die Fed wird die Leitzinsen weiter anheben. Auch in der EWU sollten im Einklang mit einer Erholung der Wirtschaft die Renditen etwas zulegen (10J EUR in 12 Monaten: 3,75%). Der Überschuss an Liquidität und die anhaltend große Nachfrage von Pensionsversicherungen für lang laufende Anleihen werden das Potenzial für Renditeanstiege jedoch weiterhin begrenzen.

Die

globalen Ungleichgewichte werden immer größer

Das sich beständig ausweitende Leistungsbilanzdefizit in den USA und die netto betrachtet aus den USA hinaus geflossenen Portfolio- und Direktinvestitionen ergaben 2004 für die USA insgesamt einen Finanzbedarf von bisher unerreichten USD 820 Milliarden. Solange das überschüssige Kapital in Asien mangels Alternativen hauptsächlich in die USA fließt, stellt die Finanzierung der US-Leistungsbilanz keine besonderen Probleme dar. Der Druck für eine langfristige Abschwächung des US-Dollars und eine höhere Realverzinsung in den USA wird jedoch immer größer.

Der mittelfristige Festigungstrend des Euro gegenüber dem US-Dollar ist nach wie vor intakt (auf durchschnittlich 1,35 im Jahr 2006). Zu einer deutlichen Festigung des Yen gegenüber US-Dollar und Euro wird es dann kommen, wenn die japanische Wirtschaft zu einem nachhaltigen Wachstum gelangt und/oder China den Yuan gegenüber dem US-Dollar signifikant aufwertet. Somit sollte der Euro gegenüber dem Yen auf kurze Sicht seitwärts gehen, zwischen 130 und 140.

Empfehlungen

Wegen des mittelfristigen Abschwächungsrisikos im US-Dollar sollten Unternehmen eine Dollar-Wechselkursabsicherung in Betracht ziehen. Bei Finanzierungen ist der Yen nach wie vor riskanter als der Schweizer Franken. Zudem sind mit den deutlich gefallenen langfristigen Euro-Renditen fixe Finanzierungen attraktiver geworden. Auf der Veranlagungsseite sollten Euro-denominierte Anleihen bevorzugt werden, wobei Papiere mit einer Laufzeit von bis zu sieben Jahren empfohlen werden.

Diesen

Text können Sie auch auf unserer Homepage unter www.ba-ca.com/de/presse.html

aufrufen.

6) Soziale Verantwortung der Unternehmen (HB 29.4.) nach

oben

Wirtschaft ist Müntefering Schritt voraus

Von Thomas Stölzel, Handelsblatt.com

Deutschen Unternehmen mangele es an sozialem

Verantwortungsbewusstsein, hatte Franz Müntefering ihnen vor einigen Tagen vorgeworfen und sie zugleich aufgefordert, an alle Menschen im Land zu denken – nicht nur an Aktionäre und Analysten. Doch was der SPD-Chef von der Wirtschaft verlangt,

haben Betriebswirte und global agierende Konzerne schon vor längerer Zeit erkannt. Es wird seit Jahren an deutschen Hochschulen gelehrt und in der Praxis umgesetzt. Und das nicht aus Nächstenliebe, sondern aus purem

Eigeninteresse.

DÜSSELDORF. Zwar ist das angeprangerte kurzfristige Shareholder-Value-Denken – die reine Orientierung auf den Nutzen für Aktionäre – noch Triebfeder in so manchem Manager-Kopf, berichtet der

Professor für Nachhaltigkeit und globale Ethik der privaten Leipziger Handelshochschule

(HHL), Andreas Suchanek. Doch der so genannte Stakeholder-Ansatz gewinne in den Vorständen zusehends an

Bedeutung. Die sich in Deutschland seit Anfang der 90er Jahre langsam verbreitende Philosophie

berücksichtigt alle Interessengruppen (Stakeholder) des Unternehmens: Mitarbeiter, Staat, Kunden, Lieferanten, Banken, Öffentlichkeit und natürlich auch die Aktionäre. „Wir glauben, dass dies zu unserem dauerhaften Erfolg beiträgt“, heißt es in einem aktuellen Bericht des Ludwigshafener Chemieriesen BASF.

Zwar muss meist kurzfristig auf Gewinn verzichtet werden. Langfristig hat die Strategie nach Meinung vieler Wirtschaftswissenschaftler aber positive Effekte auf Ertragslage und Börsenwert.

Gerade in der deutschen Chemie-, Pharma- und Finanzbranche sei mittlerweile erkannt worden, wie

wichtig der Dialog mit den „Stakeholdern“ ist, sagt der Leipziger Professor. Und der Stakeholder Relations Manager der Bayer AG, Uwe

Brekau, fügt hinzu: „Bei Firmen, denen der Verbraucher nicht traut, kauft er nicht.“ Das Leverkusener Unternehmen beschäftige deshalb eine handvoll Mitarbeiter, die sich ausschließlich um die verschiedenen Interessengruppen kümmern. Darüber hinaus seien noch eine Menge Leute nebenbei mit der Aufgabe betraut. Welche finanziellen Zugewinne die Philosophie dem Bayer-Konzern seit ihrer Einführung gebracht hat, vermochte Brekau nicht zu sagen.

Beim Stakeholder-Ansatz geht es dem Bayer-Manager zufolge aber nicht darum, alle Wünsche von Mitarbeitern, Lieferanten oder der Öffentlichkeit zu erfüllen. Vielmehr gehe man auf die Interessengruppen ein und berücksichtige sie bei Entscheidungen.

Dadurch bekomme ein Unternehmen mehr Verständnis für das, was es tut, auch wenn es unangenehm

ist, sagt Brekau. Wissenschaftler Suchanek gibt ein Beispiel: Es sei nicht möglich, nach der Ansiedelung der Posttochter DHL in Leipzig auf Nachtflüge zu verzichten, obwohl das Anwohner fordern. Trotzdem müsse man sich mit diesen Menschen reden und dürfe sie nicht ignorieren.

Einen groben Verstoß gegen das Stakeholder-Prinzip leistete sich Deutsche-Bank-Chef Ackermann Anfang des Jahres, als er Rekordgewinne und Entlassungen fast in einem Atemzug verkündete. Was folgte, war ein Sturm der Entrüstung.

„Ich halte nicht viel davon, besonders viel Gutes zu tun, als vielmehr Schlechtes zu vermeiden“, sagt Suchanek. Der in einem riesigen Bilanzskandal untergegangene US-Energie-Konzern Enron habe viel Gutes getan, Krebsstationen finanziert und anderes. Doch die Manager hätten versäumt, Schlechtes zu vermeiden. Genauso war es laut Brekau beim Ölkonzern Shell, als der die Förderplattform „Brent Spar“ im Meer versenken wollte. Dieser Verstoß gegen den Stakeholder-Gedanken hat dem Ruf des Unternehmens geschadet und damit Umsatz und Gewinn gekostet. Nicht zu verachten ist auch die Tatsache, dass es Firmen mit einem guten Ruf als Arbeitgeber leichter fällt, Top-Kräfte zu gewinnen.

Der HHL-Professor räumt allerdings ein, dass in Deutschland in einigen Industrien noch Nachholbedarf besteht – beispielsweise im Automobilbereich. Und Bayer-Manager Brekau sagt, dass es

vor allem für kleine und mittelgroße Unternehmen schwierig sei, immer nach der Stakeholder-Philosophie zu

handeln. Die hätten oft weder das Personal noch die Mittel dafür. Bayer dagegen habe derzeit weltweit rund 300 Sozial-Projekte laufen. Die würden sich langfristig für das Unternehmen auszahlen.

Die amerikanische Unternehmensberatung McKinsey hat in einer Untersuchung einen

direkten Zusammenhang zwischen dem Aktionärswert und der Stakeholder-Philosphie ermittelt. Diejenigen Unternehmen, die über die vergangenen 15 Jahre dem höchsten Shareholder Value erwirtschafteten, dienten auch ihren Stakeholdern am meisten, hieß es in einer Veröffentlichung der Berater. So zeigt der Bericht, dass

zu einer langfristigen Maximierung des Aktienwerts auch eine gute Reputation bei Kunden, Regulierungsbehörden, Regierungen und anderen Stakeholdern gehört. Bayer-Manager Brekau ist sich zumindest sicher, dass auch Müntefering das eigentlich weiß.

HANDELSBLATT, Freitag, 29. April 2005, 07:20 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1029262

7) Beide Ölmultis haben aber mit einem Rückgang der Produktion zu kämpfen und brauchen neue Funde

(HB 29.4.) nach oben

Shell und Exxon verdienen prächtig

Von Dirk Heilmann, Thomas Wiede; Handelsblatt

Nach BP haben auch der niederländisch-britische Ölkonzern Royal Dutch/ Shell sowie der Branchenführer Exxon-Mobil im ersten Quartal ihre Gewinne erheblich steigern können. Shell übertraf die Erwartungen der Finanzmärkte deutlich und auch Exxon glänzte mit guten Zahlen.

LONDON/DÜSSELDORF. Shell übertraf die Erwartungen der Finanzmärkte deutlich und startete mit einem Reingewinn von 6,7 Mrd. Dollar in das neue Jahr. Das war ein Zuwachs von 40 Prozent zu dem bereits glänzenden Vorjahresergebnis. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf gut 90 Mrd. Dollar.

Der US-Konzern Exxon, mit einer Kapitalisierung von fast 300 Mrd. Dollar derzeit das schwerste börsennotierte Unternehmen der

Welt, wies einen Nettogewinn von 7,86 Mrd, Dollar aus. Der Umsatz kletterte auf 82 Mrd. Dollar.

Shell, dem zweitgrößten Ölkonzern Europas, gelang es, einen

Rückgang der Öl- und Gasproduktion durch höhere Margen im Raffineriegeschäft mehr als

wettzumachen. Analysten äußerten sich optimistisch, dass Shell nach der

Krise um überzogene Reservenbewertungen über den Berg

sei. „Wir setzen unsere Strategie fort, die Öl- und Gasförderung auszuweiten und die Weiterverarbeitung profitabler zu betreiben“, sagte Vorstandschef Jeroen van der Veer.

Im ersten Quartal pumpte Shell insgesamt fünf Prozent weniger Öl- und Gas. Die Rohölproduktion ging dabei stärker zurück als die Gasförderung. Damit lag der Konzern laut van der Veer aber am oberen Ende eigener Erwartungen. Der Gewinn in der Öl- und Gasförderung verbesserte sich dank hoher Preise um neun Prozent. Die Raffinerien steigerten hingegen den Gewinn um 59 Prozent, und das Chemiegeschäft verdoppelte ihn sogar. Shell will sich aber weiterhin von dem gemeinsam mit BASF betriebenen Chemieunternehmen Basell trennen.

Den Rückgang der Ölproduktion sieht der Shell-Chef gelassen. Er beteuerte, der Konzern habe vielversprechende Funde vorzuweisen, so in Nigeria, Norwegen, den USA, Malaysia, den Niederlanden oder Großbritannien. Doch es werde noch dauern, bis daraus bewiesene Reserven würden. Er mochte sich daher auch nicht optimistischer als „einigermaßen zuversichtlich“ äußern, dass Shell bald wieder Reserven in Höhe einer Jahresproduktion nachweisen kann.

Auf seiner Jagd nach neuen Resourcen musste Shell zuletzt aber auch Rückschläge hinnehmen. So gewann Konkurrent Exxon gegen Shell und BP kürzlich den Wettbewerb um ein 20 Mrd. Barrel großes Ölfeld in Abu Dhabi – die bisher größte Konzession in der Region (ein Barrel entspricht 159 Liter). Die omanische Regierung drängt Shell zudem, auf zehn Prozent ihres Anteils an Omans größtem Öl- und Gasfeld zu verzichten.

Auch Exxon kämpft gegen schrumpfende Produktion: Die Öl-Förderung sank gegenüber dem Vorjahresquartal um fünf Prozent. Neue Felder in Westafrika und Norwegen hätten den Rückgang in fast ausgeschöpften Vorkommen nicht wettgemacht, erklärte der Konzern.

Shell-Finanzchef Peter Voser wies den Ruf nach höheren Investitionen zurück. „Wir könnten nicht plötzlich zehn Mrd. Dollar mehr in die Exploration stecken“, sagte er. Shell müsse eine Balance zwischen den Interessen der Aktionäre und den Investitionen in neue Vorkommen finden. 2005 will der Konzern bis zu 15 Mrd. Dollar an die Aktionäre ausschütten und rund 8,5 Mrd. Dollar investieren. Die

Verschmelzung des niederländischen und des britischen Konzernteils befinde sich auf gutem Wege, sagte van der Veer. Im Mai werde den Aktionären ein Vorschlag

vorliegen.

HANDELSBLATT, Freitag, 29. April 2005, 08:19 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1029681

8) In seitwärts tendierenden Märkten können Anleger mit Zertifikaten auf ausschüttungsfreudige Unternehmen setzen

(HB 29.4.) nach oben

Ohne Aktien von Dividenden profitieren

Von Daniel Zwick, Handelsblatt

Wenn die Märkte seitwärts tendieren und Anleger keine hohen Kursgewinne erwarten, besinnen sich viele auf Aktien, die hohe Dividenden

bringen. Zwar sind bei solchen Substanzwerten keine schlagartigen Kursgewinne zu erwarten, sie stehen aber für kontinuierliches Wachstum und eine jährliche „Verzinsung“ der Investition in Form der Dividende. Diesen Trend haben auch Anbieter von Zertifikaten und Indizes erkannt. Sie vermarkten maßgeschneiderte Produkte für konservative Anleger.

HB DÜSSELDORF.Der Informationsdienst Dow Jones hat Mitte April zwei Dividenden-Indizes gestartet. Sie bilden die

Entwicklung der jeweils 30 Aktien mit den höchsten Ausschüttungen im Verhältnis zum Kurs in den europäischen Börsenbarometern Stoxx 600 und Euro Stoxx ab. In den Indizes sind unter anderem Werte von Versorgern wie

RWE und Eon enthalten, aber auch Thyssen-Krupp – mit einer Dividendenrendite von 4,73 Prozent einer der Spitzenreiter am deutschen Aktienmarkt.

Vergangene Woche hat die schweizerische Bank UBS Zertifikate aufgelegt, deren Wertentwicklung an die neuen Stoxx-Indizes gekoppelt ist. Der Kurs der Zertifikate entspricht einem Zehntel des Indexstandes. Pro Quartal erhebt die UBS eine Gebühr von 0,1 Prozent.

Die Unternehmen, deren Werte in die „Select Dividend“-Indizes aufgenommen werden, müssen zwei Voraussetzungen erfüllen:

Fünf Jahre lang dürfen sie die Dividende nicht gesenkt haben und dabei höchstens 60 Prozent des Gewinns je Aktie ausgeschüttet haben. Damit verhindert Dow Jones, dass Papiere in den Index gelangen, die keine stetige Dividendenpolitik verfolgen.

Dieses Problem kann dagegen im DivDax, dem Index dividendenstarker Titel der deutschen Börse auftreten. Die Börse fasst darin

15 Titel aus dem Deutschen Aktienindex (Dax) zusammen, die zum Stichtag im September mit der höchsten Dividendenrendite glänzen. Dadurch können aber auch Werte in den Index gelangen, die nach Aufnahme in den Index keine Dividende ausschütten.

Die Deutsche Lufthansa zahlte beispielsweise 2002 und 2004 keine Dividende, wäre aber im DivDax vertreten gewesen, weil sie 2001 und 2003 Geld ausgeschüttet hatte. „Außerdem ist der DivDax ein Kursindex, in den Dividenden nicht mit einfließen“, sagt Werner Humpert, Zertifikateexperte der UBS. „Das ist eine fragwürdige Konstruktion für einen Dividendenindex.“ UBS hat keine DivDax-Zertifikate aufgelegt.

Dass der DivDax die Vergangenheit berücksichtigt, mache ihn zwar angreifbar, sagt Steffen Scheuble, Zertifikatespezialist der Deutschen Bank, „trotzdem hat die Strategie in der Rückschau überzeugt.“ Selbst der DivDax-Kursindex habe in der Vergangenheit den Performanceindex Dax geschlagen, in den Dividenden mit einfließen. Das zeigt, dass Substanzwerte wie BASF, Linde und die Deutsche Bank in Seitwärtsmärkten ein stabiles Investment sind.

Deswegen bietet die Deutsche Bank vier Varianten von Zertifikaten auf den DivDax. Wobei Scheuble nur zu den Discount-, Bonus- und Outperformancepapieren rät. Die unterschiedlichen Ausgestaltungen erlauben es Anlegern, die Investition an ihre Markterwartung anzupassen. Weil sich die Dividendenstrategie offenbar gut verkauft, legte die Deutsche Bank vergangene Woche ein neues Produkt auf, dessen Wertentwicklung sich an einem Korb der zehn dividendenstärksten Titel aus dem Index der mittelgroßen Werte MDax orientiert. Die Experten der Bank wählen halbjährlich die Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen und einem ein positiven operativen Ergebnis aus. Als Managementgebühr verlangt die Bank 0,25 Prozent pro Quartal.

Die französische Société Générale (SG) setzt ganz auf eigene Aktienkörbe. „Die Inflation der Indizes stört uns fast schon, jeder Provider zieht sein eigenes Konzept aus der Tasche“, kritisiert SG-Zertifikateexperte Frank Burkhardt. Die Bank hat vier „Dividend Stars“-Zertifikate auf dem Markt. Die Wertentwicklung der Papiere orientiert sich an den jeweils zehn Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus den Indizes Dax, Euro Stoxx 50 und Dow Jones. Beim „Dividend Star World“ sind es die besten Titel aus den drei Indizes und dem Nikkei. Allerdings nimmt auch die SG nur Aktien von Unternehmen auf, die im vorigen Geschäftsjahr keinen Verlust gemacht haben. Für das Management der Titel verlangt die Bank vierteljährlich eine Gebühr von 0,15 Prozent.

HANDELSBLATT, Freitag, 29. April 2005, 10:34 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1029803

9) Umfrage: Kapitalismuskritik lässt Wähler kalt (HB 29.4.) nach

oben

Die Rechnung der SPD scheint nicht aufzugehen: Trotz der Müntefering-Attacken gegen die Wirtschaft hat sich die Stimmung für die Sozialdemokraten einer Umfrage zufolge weiter verschlechtert. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, hätte eine

Koalition aus Union und FDP eine klare Mehrheit.

BERLIN. Die SPD liege in der politischen Stimmung nur noch bei

28 Prozent, drei Punkte weniger als vor zwei

Wochen, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer.

Union, FDP und Grüne legen dagegen jeweils um einen Punkt zu und kommen laut Forschungsgruppe Wahlen nun auf

48, 10 und 6 Prozent. Die PDS zählt unveränderte vier

Prozent.

Die Stimmung für die SPD hat sich laut der Umfrage verschlechtert, obwohl grundsätzlich eine Zustimmung zur Kapitalismuskritik von Franz Müntefering festzustellen sei:

So teilten 74 Prozent die Meinung, dass viele Unternehmen trotz hoher Gewinne in Deutschland Arbeitsplätze abbauen, lediglich 23 Prozent seien der Meinung, dass dies bei wenigen der Fall

ist.

Diese Meinung sei mehrheitlich bei allen Parteianhängergruppen präsent, auch bei denen der

CDU/CSU, wo 66 Prozent der Befragten vielen Unternehmen den Jobabbau

vorwerfen. Der Befürchtung von Müntefering, dass die Profitgier von Unternehmen langfristig unsere Demokratie gefährdet, stimmten

58 Prozent zu. Dass diese Befürchtung nicht zutrifft, meinten 36 Prozent, sechs Prozent antworten "weiß nicht".

Die Umfrage zeigt auch, dass sich die Grünen trotz der Visa-Affäre stabilisieren konnten. Die Union verbesserte sich im Vergleich zu früheren Ergebnissen ebenfalls leicht.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen allerdings längerfristige Überzeugungen und Bindungen an die Parteien sowie taktische Überlegungen der Wähler etwas stärker zur Geltung. Die SPD käme danach auf 30 Prozent (minus ein Prozent), während sich die CDU/CSU auf 44 Prozent (plus ein Prozent) verbessert. Die Grünen erhielten neun Prozent, die FDP sechs Prozent, die PDS fünf Prozent und die sonstigen Parteien zusammen sechs Prozent (alle unverändert).

Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und FDP eine klare Mehrheit im Bundestag. Das Institut befragte vom 26. bis 28. April 1285 Wahlberechtigte.

HANDELSBLATT, Freitag, 29. April 2005, 10:57 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1029788

10) Österreichische Forschungsquote 2005 voraussichtlich 2,35% des BIP

OeStat 29.4.) nach oben

F&E-Ausgaben steigen auf 5,77 Milliarden Euro

Originalartikel, Tabellen und Graphiken siehe hier

Wien, 2005-04-29 – Die österreichischen Bruttoinlandsausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) – also die Gesamtsumme der Ausgaben für in Österreich durchgeführte F&E – werden 2005 2,35% des Bruttoinlandsproduktes (BIP) erreichen und gegenüber 2004 um 8,0% steigen. Somit werden im heurigen Jahr gemäß der neuesten Schätzung von Statistik Austria für in Österreich durchgeführte F&E voraussichtlich insgesamt 5,77 Mrd. Euro ausgegeben werden, welche zu 36,6% die öffentliche Hand (Bund rund 1,74 Mrd. Euro, Bundesländer rund 329 Mio. Euro, sonstige öffentliche Einrichtungen wie Gemeinden, Kammern, Sozialversicherungsträger rund 45 Mio. Euro) finanzieren wird, von der Wirtschaft werden 43,0% (rund 2,48 Mrd. Euro) der für F&E bereitgestellten Mittel stammen, 20,1% (rund 1,16 Mrd. Euro) werden vom Ausland und 0,3% (rund 19 Mio. Euro) werden vom privaten gemeinnützigen Sektor finanziert werden.

In diese Globalschätzung der österreichischen Bruttoinlandsausgaben für F&E konnten erstmals die kompletten Ergebnisse der F&E-Erhebungen von Statistik Austria in allen volkswirtschaftlichen Sektoren über das Berichtsjahr 2002 einbezogen werden, die im wesentlichen die für das Berichtsjahr 1998 ermittelten Grundstrukturen der F&E-Finanzierung bestätigten, jedoch eine deutliche kontinuierliche Zunahme der F&E-Leistungen des Unternehmenssektors zeigten, welche sich in den Folgejahren fortsetzte. Für die Jahre 2003 bis 2005 war zudem eine markante Steigerung der Ausgaben der öffentlichen Hand zu vermerken, die die Steigerungsrate der Ausgaben des Unternehmenssektors sehr deutlich übertraf und auf den Beitrag des Bundes zurückzuführen ist: Insbesondere in den Jahren 2004 und 2005 haben außerordentliche F&E-Förderungsmaßnahmen des Bundes (Offensivprogramm F&E; Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung; Forschungsprämie) eine sehr erhebliche Erhöhung der für die Durchführung von F&E zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel bewirkt.

Die drei gewichtigsten Finanzierungsquellen für die in Österreich durchgeführte F&E sind demnach 2005 – wie in den letzten Jahren – der Unternehmenssektor (43,0%), der öffentliche Sektor (36,6%) – wobei der Schwerpunkt beim Bund liegt (30,2%), und das Ausland (20,1%). Die Finanzierung durch das Ausland (rund 1,16 Mrd. Euro) stammt zum überwiegenden Teil von mit heimischen Unternehmen verbundenen europäischen Unternehmen, die Österreich zum Forschungsstandort gewählt haben, schließt jedoch auch die Rückflüsse aus den EU-Rahmenprogrammen für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration ein, welche 2004 bzw. 2005 jährlich eine Höhe von bis zu 70 Mio. Euro erreichen werden.

Für Vergleichszwecke werden die Bruttoinlandsausgaben für F&E als Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts (auch „Forschungsquote“ genannt) ausgedrückt. Diese Kennzahl ist für Österreich seit 1981 kontinuierlich von 1,13% auf 2,35% (2005) angestiegen. Somit haben die in Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgedrückten österreichischen Bruttoinlandsausgaben für F&E in den letzten Jahren gemäß den aktuellsten Erhebungsergebnissen und der neuesten Globalschätzung der Statistik Austria den EU-Durchschnitt deutlich übertroffen. Die neuesten Vergleichsdaten liegen für 2002 vor: Demnach beträgt diese Kennzahl für den EU-15 Durchschnitt 1,95%, für den EU-25 Durchschnitt 1,86% und für Österreich 2,12%. Zum Vergleich die entsprechende Kennzahl für den OECD-Durchschnitt: 2,26%.

Betrachtet man den Zeitraum zurück bis 1993 (ein Jahr, für welches komplette F&E-Erhebungsergebnisse vorliegen) zeigt sich, dass die Bruttoinlandsausgaben für F&E 2005 um 8,0% über dem Vorjahresniveau, um 23,3% über dem Niveau von 2002, um 69,8% über dem Niveau von 1998 und um 150,7% über dem Niveau von 1993 liegen werden. Das bedeutet, dass die Forschungsausgaben seit 1993 deutlich mehr als doppelt so rasch wie das BIP wuchsen, das nominell von 2004 auf 2005 um 4,4%, im Zeitraum zwischen 2002 und 2005 um 11,1%, zwischen 1998 und 2005 um 27,6% und im Zeitraum von 1993 bis 2005 um 53,1% gestiegen ist.

Besonders gut sichtbar wird diese Entwicklung auch an der durchschnittlichen jährlichen Veränderung der Bruttoinlandsausgaben für F&E sowie der F&E-Finanzierung durch den Bund und durch die Wirtschaft im Vergleich zur Entwicklung des nominellen BIP: So beträgt der durchschnittliche jährliche Zuwachs des BIP seit 1998 3,5%, der der Bruttoinlandsausgaben für F&E 7,9%, der der F&E-Finanzierung durch den Bund 6,8% und der der F&E-Finanzierung durch die Wirtschaft sogar 8,3%.

11) Kein Ratspräsident Kampl in Österreich (NZZ

29.4.) nach

oben

Rücktritt des designierten Bundesratspräsidenten

Der designierte österreichische Bundesratspräsident Kampl ist nach seinen nazifreundlichen Worten zurückgetreten. Bei den Freiheitlichen verstärken sich die Turbulenzen. Die Vorarlberger FPÖ hat ihre Abspaltung von der Bundespartei beschlossen.

cer. Wien, 28. April

Erklärtermassen nicht aus Einsicht, sondern unter dem Druck der Parteiführung hat der Kärntner Bundesrat und designierte Ratspräsident Siegfried Kampl am Donnerstag sein Mandat niedergelegt. Kampl hatte mit seinen Äusserungen, in denen er von Wehrmachtsdeserteuren als Kameradenmördern und von brutalen Verfolgungen von Nazis im Österreich der Nachkriegszeit sprach, Empörung ausgelöst. Aus seiner Partei, Jörg Haiders neu gegründetem BZÖ (Bündnis Zukunft Österreich), wird der 69-jährige Kampl allerdings vorerst nicht ausgeschlossen.

Schluss der Debatte

Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) Bundeskanzler Schüssels, der grosse Koalitionspartner des BZÖ, hatte sich mit klaren Stellungnahmen zu Kampls Verbalentgleisungen auffallend viel Zeit gelassen. Unverkennbar hatte da die Schonung des Juniorpartners - der Schüssel als Mehrheitsgarant im Nationalrat unentbehrlich ist - Vorrang. Inzwischen hat der ÖVP-Fraktionschef Wilhelm Molterer die längst angebrachte Klarheit gewissermassen post festum nachgeliefert und den Rücktritt Kampls als «richtigen und notwendigen Schritt» qualifiziert. Die Forderung nach dem Rücktritt des designierten Ratspräsidenten war zuvor allerdings von keinem Regierungsmitglied zu vernehmen. Für den freiheitlichen Fraktionschef Kurt Scheuch (BZÖ) war allerdings der Schritt seines Kärntner Parteigenossen Kampl weder moralisch richtig noch politisch notwendig, sondern es sei hier lediglich darum gegangen, die Debatte zu beenden - eine Debatte, die medial hochgespielt worden sei.

Nach wie vor in der österreichischen Länderkammer - aber nicht mehr als Mitglied der Freiheitlichen - sitzt der Graf aus altem Adel und ehemalige Oberst im Generalstab John Gudenus, der die Existenz von Gaskammern unter dem NS- Regime nur deshalb glaubt, weil dies «dogmatisch vorgeschrieben» sei, und der deshalb fordert, diese «physikalisch und wissenschaftlich zu prüfen». Auf den 64-jährigen Gudenus verstärkt sich nunmehr massiv der Druck zum Rücktritt, zumal Kanzler Schüssel und Präsident Fischer die Aussagen dieses auf Irrwegen politisierenden Aristokraten in ihren Reden zum Jubiläum der Republik in aller Form verurteilt haben.

Schatten über dem «Gedankenjahr»

Kampl und Gudenus haben mit ihren Äusserungen zumindest diesen ersten Höhepunkt des Jubiläumsjahres 2005 gründlich verpatzt. In allen Medien war es nicht die von diversen Streichquartetten umrahmte Selbstinszenierung in der kaiserlichen Hofburg, die Schlagzeilen machte, sondern es waren vielmehr diese Schatten über der Veranstaltung, welche die Berichterstattung dominierten. Im Grunde aber sind diese Missklänge gar keine Störung, sondern letztlich eine Aufwertung des Jubiläumsjahrs - denn sie machen dieses Jahr der vielen Gedenktage im Grunde erst zum echten «Gedankenjahr», als das es Schüssel so feierlich proklamiert hatte. Nur dass sich der Kanzler sein Gedankenjahr wohl etwas anders vorgestellt haben könnte.

Doch Österreich zahlt immer noch den Preis für die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte, sich aufrichtig und gradlinig mit seiner wahren Rolle in der NS-Zeit auseinanderzusetzen und daraus gegenüber den eigentlichen Naziopfern vorbehaltlos die Konsequenzen zu ziehen. Mit der Betonung der angeblichen Opferrolle Österreichs, die sich denn auch wie ein Leitmotiv durch das Konzept des Gedankenjahres zieht, knüpft Schüssel im Grunde an diese verhängnisvolle Tradition an.

Rebellion in Vorarlberg

Während in Wien freiheitliche Bundesräte für Aufregung sorgen, zerbröckelt die Rest-FPÖ unter ihrem frisch gekürten Führer Heinz-Christian Strache weiter. In der Nacht auf Donnerstag hat nach der FPÖ Oberösterreich nun auch die Vorarlberger Landesgruppe an einem turbulent verlaufenen ausserordentlichen Parteitag die rechtliche und organisatorische Unabhängigkeit von der Bundes-FPÖ ausgerufen. Sie nennt sich nunmehr stolz Vorarlberger Freiheitliche.

Der eigens aus Wien angereiste Parteichef stiess auf eine erregte Missfallenskundgebung mit den Rufen «Strache raus», als er dem Vorarlberger FPÖ-Chef Dieter Egger mit Parteiausschluss wegen statutenwidrigen Handelns drohte. Egger hingegen erntete Beifall. Inzwischen umwirbt Haiders BZÖ die Vorarlberger Freiheitlichen, ihnen entstammt immerhin der geschäftsführende BZÖ-Obmann Vizekanzler Hubert Gorbach. Doch Egger hat am Donnerstag dem, wie er es nennt, «Brautwerben» des BZÖ die kalte Schulter gezeigt - und zwar weil ihm dessen «personelle Exponenten» nicht passen. In Vorarlberg regiert die FPÖ in einer Koalition mit der Volkspartei.

12) Schröder macht Weg frei für EU-Verfassung (NZZ

29.4.) nach

oben

Mehr Mitsprache der Bundesländer

Der Weg für die Ratifizierung der EU-Verfassung in Deutschland ist frei. Bundeskanzler Gerhard Schröder klärte am Donnerstagabend mit Ministerpräsidenten von SPD und Union die letzten Details und sicherte den Ländern zusätzliche Mitspracherechte in Europafragen zu.

(ap) Auch der Zeitplan für die neue EU-Verfassung wurde bestätigt: Der Bundesrat wird die Ratifizierung wie geplant am 27. Mai noch vor dem französischen Referendum abschliessen. Schröder sagte den Ländern unter anderem zu, dass die Definition der Vorhaben, bei denen die Länder eingebunden werden, weiter gefasst wird. Zudem sollen der Bundesrat an der Wahl von Richtern des Europäischen Gerichtshofs beteiligt werden.

dazu:

Der Bundestag kann über die EU-Verfassung abstimmen (NZZ 29.4.)

Klage vom Verfassungsgericht abgewiesen

Karlsruhe, 28. April. (Reuters) Die für den 12. Mai vorgesehene Abstimmung des Deutschen Bundestages über die EU-Verfassung ist aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zulässig. Die Richter nahmen die Klage des CSU- Abgeordneten Peter Gauweiler nicht zur Entscheidung an. Damit habe sich auch der Eilantrag erledigt, teilte das Verfassungsgericht am Donnerstag mit. Gauweiler hatte Klage beim Verfassungsgericht gegen die Abstimmung des Bundestages über die EU-Verfassung eingereicht. Aus seiner Sicht muss über die Annahme der EU-Verfassung mit einer Volksabstimmung entschieden werden. Bis zu einer endgültigen Entscheidung des Gerichts wollte er per Eilantrag die Bundestagsabstimmung aussetzen lassen. Mit beidem ist Gauweiler gescheitert.

13) Taiwans Oppositionschef trifft chinesischen Präsidenten

(NZZ 29.4.) nach

oben

Historisches Treffen nach 60 Jahren

Der chinesische Staatspräsident Hu Jintao und der taiwanische Oppositionsführer Lien Chan haben sich bei einem historischen Treffen für eine Versöhnung zwischen Peking und Taipeh ausgesprochen. Es handelte sich um den ersten Kontakt zwischen Führern von Nationalisten und Kommunisten seit 60 Jahren.

(ap) Die Regierungen des chinesischen Festlands und der Insel Taiwan sollten sich gemeinsam um «Frieden, Stabilität und Entwicklung» bemühen, sagte Hu bei dem im chinesischen Fernsehen übertragenen Empfang am Freitag. Lien erwiderte: «Was wir verwirklichen müssen, sind Versöhnung und Frieden.»

Nach dem rund 30-minütigen Empfang in der Grossen Halle des Volkes zogen sich beide Delegationen zu Gesprächen hinter verschlossenen Türen zurück. Liens Besuch in Peking ist der erste offizielle eines Führers der Nationalen Volkspartei (Kuo-Min Tang) bei der kommunistischen Führung der Volksrepublik China.

Die Nationalisten regierten bis zum chinesischen Bürgerkrieg vor rund 60 Jahren ganz China, zogen sich nach dem Sieg der von Mao Tse-tung geführten Kommunisten 1949 aber auf die Insel Taiwan zurück, die seither de facto unabhängig ist.

Einheit angestrebt

Ebenso wie die Kommunisten hält die Nationale Volkspartei aber bis heute an der Einheit von China und Taiwan fest. Dies unterscheidet sie von der amtierenden taiwanischen Regierung unter Präsident Chen Shui Bian, dessen Demokratische Progressive Partei eine Volksabstimmung über eine formelle Unabhängigkeit Taiwans anstrebt.

Peking bemüht sich um eine politische Isolierung Chens und hat für den Fall einer endgültigen Abtrennung Taiwans ein militärisches Eingreifen angedroht. Die Kommunisten betrachten die Insel als abtrünnige Provinz.

Letztmals waren die Führer der Nationalen Volkspartei und der KP 1945 zusammengetroffen. Damals verhandelten sie ohne Erfolg über die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit.

14) Bush drängt in die Prime Time (NZZ 29.4.) nach

oben

Rentenreform im Mittelpunkt von TV-Auftritt zur besten Sendezeit

Erst zum vierten Mal seit seinem Amtsantritt hat sich der amerikanische Präsident Bush zur besten Sendezeit in einer Medienkonferenz direkt an das amerikanische Fernsehpublikum gewandt. Seine Umfragewerte waren in letzter Zeit so tief wie noch nie gesunken. Mit einem dringenden Appell zur Überholung des Rentensystem versuchte er, die Initiative wieder an sich zu

reissen.

Von Ruth Spitzenpfeil

Wenn sich Präsident Bush bisher zur umkämpften Prime-Time - die Stunde, in der die meisten Amerikaner vor dem Fernseher sitzen - in einer Medienkonferenz zu Wort meldete, war die Nation in einer äusserst ernsten Lage. So erschien er wenige Tage nach dem Angriff auf Afghanistan, kurz vor dem Marsch auf Bagdad und als im letzten Frühjahr die Situation im Irak zu explodieren drohte. Jetzt, so spotten die Kritiker, scheint die Lage vor allem für ihn selbst kritisch zu sein.

Im Umfragetief

Die regelmässige Frage der Meinungsforscher, ob Bush «seinen Job gut mache», wurde kürzlich von so wenigen Bürgern positiv beantwortet, wie noch nie in den 51 Monaten seiner Amtszeit. Er reagierte während seines Auftritts auch prompt darauf, indem er konterte: «Wissen Sie, wenn ein Präsident versucht, auf Grundlage von Meinungsumfragen zu regieren, dann ist man ein bisschen wie ein Hund, der seinem Schwanz hinterherjagt». Das sollte zweifellos für eine zweite Amtszeit zutreffen. Denn frei von der Sorge um die Wiederwahl erhofft man sich dann von einem Präsidenten auch die Durchsetzung notwendiger, aber unpopulärer Programme.

Als ein solches Projekt hat sich Bush die Reform der stattlichen Altersvorsorge vorgenommen. Doch trotz einer intensiven Kampagne landauf landab sieht es nicht so aus, als ob der Kongress in absehbarer Zeit hier mitziehen würde. Von dieser Seite wird auch seine Nominierung für den Uno-Botschafter schon allzu lange torpediert. Zudem schaffen hohe Ölpreise und steigende Zinsen gerade keine optimistische Atmosphäre unter den Konsumenten.

In Konkurrenz zu den Showstars

In dieser Situation ist Bush nun in die Rolle des Fernsehstars für eine Stunde geschlüpft und hat damit offenbar einige Networks in beträchtliche Verlegenheit gebracht. Denn für die ursprünglich angekündigte Zeit ab 20.30 Uhr waren dort extrem beliebte Unterhaltungssendungen mit hohen Einnahmepotential angesetzt. Zwei Sender drohten angeblich schon mit Ausstieg, bis nach hektischen Verhandlungen das Weisse Haus seine Show um eine halbe Stunde vorverlegte.

«Dritte Säule»

Der Kern von Bushs Vorstoss zur Reform der Sozialsysteme geht in Richtung einer Lösung, die in der Schweiz als Dritte Säule bekannt ist. Nur eine Teilprivatisierung des Systems könne angesichts des zunehmenden Alterungsprozesses der Gesellschaft den Zusammenbruch des Systems verhindern, sagte Bush. Spätestens 2017 müsse die Rentenversicherungskasse mehr auszahlen, als sie einnimmt. Ein System, das bisher gut funktioniert habe, müsse nun geändert werden. Er versprach, dass dabei Leute mit geringerem Einkommen mehr und schneller profitieren würden als Reichere.

Nicht beliebt

Allerdings wird von Kommentatoren in den USA bezweifelt, dass sein gestriger Appell die Blockadefront im Kongress wird durchbrechen können. Auch die Unterstützung in der Öffentlichkeit für die Idee privater Vorsorge scheint immer mehr zu schwinden. Laut einer Erhebung von «Washington Post» und ABC lehnten dies 51 Prozent der Befragten ab. Es besteht sogar die Gefahr, dass die Vorschlag Bushs das Zutrauen in die staatlichen Programme noch völlig untergräbt. Doch so warnen Washingtoner Insider: Wenn sich Bush einmal etwas vorgenommen hat, ist er nicht so schnell davon abzubringen.

15) Die US-Wirtschaft verliert an Schwung (NZZ 29.4.)

nach

oben

Bremswirkung gestiegener Energiepreise

Das US-Wirtschaftswachstum hat sich im ersten Quartal 2005 aufgrund einer verhalteneren Nachfrage von Konsumenten und Unternehmen, in der sich mitunter die Wirkung gestiegener (Energie-)Preise spiegelt, auf real 3,1% abgeschwächt.

Sna. Washington, 28. April

Markant höhere Energiepreise während des ersten Quartals 2005 haben der amerikanischen Wirtschaft sichtlich zugesetzt. Gemäss ersten vorläufigen Berechnungen verminderte sich im Zeitraum von Januar bis März dieses Jahres die Expansionsrate des Bruttoinlandprodukts (BIP) auf 3,1%. Der auf Jahresbasis hochgerechnete und gegenüber der Vorperiode ausgewiesene Realzuwachs entspricht damit der geringsten Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Leistung in zwei Jahren. Eine Verlangsamung gegenüber dem im Schlussquartal des vergangenen Jahres verzeichneten Wachstumsrhythmus von 3,8% war nach einer Reihe schwacher März-Daten von Expertenseite erwartet worden. Dennoch kam die vom Handelsministerium publizierte Zahl, die angesichts des zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht vollständig vorliegenden Datensatzes späteren Revisionen unterliegt, am unteren Rand der Erwartungen zu stehen.

Deutliche Zurückhaltung der Firmen

Keineswegs überraschend führte der zum Politikum avancierte Höhenflug der Benzinpreise in den USA zu einer Dämpfung des Konsumwachstums. Die Verbrauchsausgaben der Privathaushalte machen dabei mehr als zwei Drittel des BIP aus. Angesichts einer Zunahme von 3,5% gegenüber 4,2% im Vorquartal hielt sich allerdings die Bremswirkung höherer Energiekosten in Grenzen. Weitaus stärker zutage trat dagegen ihre negative Wirkung auf die Unternehmensinvestitionen. Vor noch nicht allzu langer Zeit als tragendes Standbein der Konjunktur gepriesen, verminderte sich ihre Wachstumsrate merklich auf 4,7% oder weniger als einen Drittel der im Vorquartal verzeichneten 14,5%. Demgegenüber schoss der von den Firmen auf Lager produzierte Warenwert regelrecht hoch, was für sich allein genommen beachtliche 1,2 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum beisteuerte. Einen negativen Niederschlag auf das Wachstum zeitigte der hohe Erdölpreis indirekt auch via den Aussenhandel. Die Ausweitung des Handelsbilanzdefizits, bedingt durch eine doppelt so hohe Zuwachsrate der Importe (14,7%) gegenüber den Exporten (7,0)%, sorgte denn auch per saldo für eine Verminderung der Wachstumsrate um knapp 1,5 Prozentpunkte.

Anziehende Kerninflation

Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die am kommenden Dienstag tagenden US- Notenbankvertreter im Lichte der zuletzt deutlichen Abkühlungserscheinungen an ihrer bisherigen Strategie massvoller Leitzinserhöhungen festhalten werden. Dies legt eine neuerliche Erhöhung des Richtsatzes für die Fed-Funds-Rate um einen Viertelprozentpunkt auf 3% nahe. Aus den neuesten BIP-Angaben lässt sich allerdings auch eine Zunahme der allgemeinen Preisauftriebstendenzen ausserhalb des Energiebereichs herauslesen. So kletterte etwa die Nahrungsmittel- und Energiepreise ausklammernde Kernrate des Deflators für den privaten Konsum von zuvor 1,7% auf nunmehr 2,2%. Dabei handelt es sich um einen Teuerungsindikator, dem Fed-Chef Alan Greenspan viel Beachtung zu schenken pflegt und den er in der Gegend von zwischen 1% und 2% zu sehen wünscht.

16) Der Motor springt noch nicht an (NZZ 29.4.) nach

oben

Konjunkturexperten des Bundes erwarten eine Erholung erst für 2006

Die Konjunktur kommt in der Schweiz noch nicht richtig auf Touren. Nach der Abkühlung vom letzten Herbst sehen die Experten des Bundes keine rasche Aufhellung voraus. Eine eigentliche Beschleunigung des Wirtschaftswachstums wird erst für 2006 erwartet. Allerdings haben die Risiken des weltwirtschaftlichen Umfelds zugenommen.

tsf. Die Expertengruppe des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) lässt ihre Konjunkturprognose für das laufende und das nächste Jahr unverändert. Bereits im Januar hatte sie für 2005 ein Wirtschaftswachstum von 1,5% und für 2006 eine Beschleunigung um 1,8% vorausgesagt. Erst im Verlauf des Jahres 2005 dürfte damit die Konjunktur, die sich seit Herbst 2004 abgekühlt hat, wieder etwas anziehen. Fester Tritt fassen wird sie aber gemäss den Prognosen erst im nächsten Jahr.

Hohe Risiken

Allerdings haben die Risiken des internationalen Umfelds in den letzten Monaten zugenommen. Während sich in den USA für 2005 und 2006 ein anhaltend lebhaftes Wirtschaftswachstum abzeichnet, ist für den Euroraum die erhoffte durchgreifende Wachstumsbelebung noch nicht gesichert; zuletzt haben sich dort die Frühindikatoren sogar eher wieder etwas verschlechtert. Vor dem Hintergrund der in vielen Ländern, namentlich Deutschland, noch immer gedrückten Binnenkonjunktur bleibt die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum anfällig für negative aussenwirtschaftliche Einflüsse.

Das Seco weist vor allem auf das Risiko einer weiteren Dollarabschwächung sowie die hohen Erdölpreise hin. Es sei davon auszugehen, dass diese 2005 und 2006 auf hohem Niveau bleiben werden.

Zurückhaltende Konsumenten

Unter der Voraussetzung, dass der Konjunkturmotor im europäischen Ausland allmählich auf Touren kommt, dürfte sich auch das Wachstum der Schweizer Wirtschaft im zweiten Halbjahr 2005 sowie 2006 beleben. Hierzu trägt gemäss den Seco-Experten massgeblich bei, dass die Exporte bei relativ freundlicher Weltkonjunktur die Verlangsamung der letzten Quartale überwinden und allmählich stärker expandieren sollten. Bei anhaltend tiefen Zinsen werden die besseren Absatzaussichten die Firmen zu mehr Investitionen ermutigen.

Hingegen dürfte sich das Wachstum der Bauinvestitionen bis 2006 wegen rückläufiger öffentlicher Bauausgaben und einer Verlangsamung im Wohnungsbau weiter abflachen. Die private Konsumnachfrage wird durch die noch hohe Arbeitslosigkeit gebremst, sollte aber weiterhin ein moderates Wachstum verzeichnen.

Keine Inflationsgefahr

Abgesehen von ölpreisbedingten Preisschüben ist die Teuerungstendenz nach wie vor bescheiden, und die Inflationsgefahr für die nächsten Jahre bleibt gering. Die Zinsen dürften sowohl am Geld- als auch am Kapitalmarkt bis Ende 2006 nur langsam steigen und somit weiterhin auf einem im langjährigen Vergleich tiefen Niveau liegen.

Sinkende Arbeitslosigkeit ab 2006

Auf dem Arbeitsmarkt zeichnet sich noch keine deutliche Erholung ab. Von Januar bis März 2005 lag die (saisonbereinigte) Arbeitslosenquote bei 3,8%, und die kurzfristigen Vorlaufindikatoren für die Beschäftigung (offene Stellen) zeigen bislang keine klare positive Trendwende an. Die Expertengruppe rechnet für 2005 mit einer annähernden Stabilisierung der Beschäftigung. Eine spürbare Verbesserung der Arbeitsmarktlage ist erst für 2006 zu erwarten.

17) Fragilität am Erdölmarkt (NZZ 29.4.) nach

oben

Kritischer Blick auf die langfristige Versorgungslage

Seit das Wertschriftenhaus Goldman Sachs im März ein «Super-Spike»-Szenario präsentiert hat, laut dem der Erdölpreis in Zukunft auf über 100 Dollar je Fass steigen könnte, scheinen jene Stimmen, welche stetig höhere Erdölpreise vorhersagen, zusehends lauter zu werden. Private Prognosen sind dabei aggressiver als institutionelle.

Fdr. Vancouver, 28. April

Der New Yorker Erdölpreis hat am Donnerstagmittag bei etwas über 50 $ je Fass und damit um rund 8 $ unter dem unlängst erzielten nominalen Höchststand von etwas mehr als 58 $ je Fass notiert. Der Preisrückgang seit Monatsbeginn war indessen keinesfalls ein geordneter oder gradueller. Vielmehr war die Notiz seit Mitte März erneut sehr volatil; der Fasspreis zog nach dem vorübergehenden Einbruch auf etwas unter 52 $ wieder an. Dies deutet darauf hin, dass der Markt insgesamt immer noch sehr fragil ist und anfällig auf Störungen jeglicher Art. In dieses Kapitel fallen zurzeit die Probleme der Vereinigten Staaten mit der Raffineriekapazität für Benzin. Zuvor waren es die Befürchtungen über unzureichende Heizölvorräte gewesen. Fototermine wie unlängst jener im texanischen Crawford, wo der saudiarabische Kronprinz erstmals seit drei Jahren wieder mit dem US-Präsidenten zusammentraf, sorgen allenfalls für eine psychologische Klimabereinigung. Die Probleme am Energiemarkt lassen sich auf diese Art aber nicht lösen.

Zuversichtliche Regierungen

Als das US-Wertschriftenhaus Goldman Sachs im März eine Studie veröffentlichte, welche die Möglichkeit eines «Super-Spike»-Szenarios erörterte, das den Erdölpreis in Zukunft auf 105 $ je Fass treiben könnte, behaupteten nicht nur Energiehändler, Goldman Sachs habe sich von der Studie bloss eine gewinnträchtige Schockwirkung versprochen. Weniger beachtet wurde dabei eine andere Vorhersage von Goldman Sachs, wonach der Durchschnittspreis für Erdöl im laufenden Jahr 55 $ pro Fass erreichen könnte.

Dennoch wurde in den vergangenen Wochen wieder vermehrt die Frage diskutiert, ob und wann die globalen Erdölreserven erschöpft sein werden. Die Grundlage derartiger Szenarien ist immer dieselbe: Die Nachfrage nach Erdöl steigt in einem Tempo, mit dem die erwartete Förderung ab einem gewissen Zeitpunkt vermutlich nicht mehr wird mithalten können. Die meisten Regierungen und internationalen Organisationen geben sich zurückhaltend - wohl im Bestreben, keine Panik auszulösen. Die International Energy Agency des US-Energiedepartementes beispielsweise erwartet bis im Jahr 2025 eine Gesamtnachfrage von 121 Mio. Fass je Tag; zum gleichen Zeitpunkt soll die Gesamtproduktion 126,1 Mio. Fass je Tag betragen, aber nur, wenn vorher massive Neuinvestitionen getätigt werden.

Private Prognostiker sind dabei weit weniger zurückhaltend. Der 1989 verstorbene amerikanische Geophysiker M. King Hubbert hat schon 1956 behauptet, in den siebziger Jahren werde die Erdölproduktion in den USA (ohne Alaska) ihren Höhepunkt überschritten haben und langsam abnehmen. Er sollte trotz den Funden von Prudhoe Bay Recht behalten. Die USA müssen heute rund zwei Drittel ihres Tagesverbrauches von etwa 20 Mio. Fass je Tag importieren. Eine andere amerikanische Gruppe, Groppe Long & Little in Houston, glaubt, die USA seien diesbezüglich nicht allein. Eine ähnliche Entwicklung bahne sich in vielen anderen erdölproduzierenden Ländern an. Eine Studie der Ohio State University hält fest, dass die venezolanische Produktion rückläufig sei. Nigeria habe den Höhepunkt 1978 überschritten, und Grossbritannien 1999. Das einzige Industrieland, dessen Produktion in Zukunft noch steigen könnte, sei Kanada. Tatsache sei, dass 70% des heute geförderten Erdöls aus Quellen stamme, die vor 1970 entdeckt worden seien. Groppe behauptet dabei nicht, das Erdöl werde bald ausgehen. Das Beratungsunternehmen rechnet vielmehr damit, dass der Vorrat an günstig zu produzierendem Erdöl erschöpft werde. Das britische Oil Depletion Analysis Centre (Odac) ist noch weniger zurückhaltend; es sieht die globale Produktion ab 2007 als langsam rückläufig, trotz den 73 zurzeit in Entwicklung befindlichen Grossprojekten - 24 innerhalb der Opec, 49 ausserhalb. Selbst Saudiarabien und Russland zusammen seien nicht in der Lage, diese Lücke zu stopfen.

Problematische Langfristprognosen

Langfristprognosen sind eine problematische Sache. Immer wieder formen unvorhergesehene Entwicklungen die Zukunft anders, als sie ursprünglich vorhergesagt wurde. Die Erdölgesellschaften versuchen stets, ihre grossen Erdölfelder zuerst auszubeuten, weil dies in der Regel ökonomischer ist. Wenn in jüngster Zeit keine Grossfunde gemacht wurden, heisst das noch nicht, dass es keine mehr geben kann. Allerdings steigen derzeit die Explorationskosten und wahrscheinlich auch die Kosten der eigentlichen Förderung, und zwar massiv. Erdöl wird noch für eine Weile vorhanden sein, aber nicht mehr so billig wie bis anhin. Aus dieser Warte ist die Goldman-Sachs- Prognose möglicherweise nicht ganz so vermessen, wie sie sich ursprünglich anhörte.

18) Hedge-Funds verwalten über eine Billion Dollar (NZZ

29.4.) nach

oben

New York, 28. April. (Bloomberg) Hedge-Funds sammelten im ersten Quartal des laufenden Jahres die Rekordsumme von 27,4 Mrd. $ an neuen Geldern. Mit diesem Zuwachs habe das von Hedge-Funds verwaltete Kapital erstmals die Schwelle von 1 Bio. $, übertroffen, berichtete der Branchenbeobachter Hedge Fund Research aus Chicago. Die Geldzuflüsse wiesen auch die stärkste Dynamik seit dem Jahr 2000 auf, als Hedge Fund Research mit der Datenerhebung begann. Pensionsfonds, Stiftungen und andere institutionelle Anleger setzen auf die spekulativen und weniger regulierten Portefeuilles von Hedge- Funds, um ihren Ertrag zu steigern. Dass das verwaltete Kapital die Hürde von 1 Bio. $ genommen habe, zeige, dass Hedge-Funds weiterhin attraktiv seien, um diversifizierte Erträge zu erzielen, ohne von der Entwicklung am Aktien- und Anleihemarkt abhängig zu sein, hiess es weiter. In den fünf Jahren bis zum vergangenen 31. Dezember hatten Hedge-Funds im Schnitt einen jährlichen Ertrag von 7,1% eingebracht, verglichen mit einem Rückgang von 2,3% beim US-Aktienindex S&P-500. 1990 verwalteten die damals 610 Hedge-Funds noch 39 Mrd. $, heute sind es 7904 entsprechende Portefeuilles.

19) Überstrapazierte Solidarität in der Krankengrundversicherung

(NZZ 29.4.) nach

oben

Mt. Die Einheitsprämie zur Finanzierung der Krankenversicherung ist vielen Sozialpolitikern sakrosankt, denn sie soll die Solidarität zwischen Gesunden und Kranken garantieren. Seit längerem ist aber klar, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Kassen mit einem überdurchschnittlich kranken Mitgliederbestand müssen hohe Prämien verlangen, wogegen Kassen mit einer guten Risikostruktur, also gesunden Mitgliedern, günstiger sind. Mittlerweile liegen in der Region Zürich die Prämien für die Grundversicherung mit Minimalfranchise für eine erwachsene Person zwischen 220 Fr. und 410 Fr.; Risikoselektion lautet der Fachausdruck für diese Entsolidarisierung. In einer anderen Hinsicht wird die Solidarität mit der Einheitsprämie unnötig stark beansprucht, wie aus einer Studie von Plaut-Economics deutlich wird, die im Auftrag der Krankenversicherung CSS erarbeitet wurde. Wer nämlich zu seiner Gesundheit Sorge trägt, zahlt grundsätzlich dieselben Prämien wie jemand, der raucht, übermässig Alkohol trinkt oder jede körperliche Betätigung vermeidet und deshalb mehr Gesundheitsleistungen beansprucht. Allein die Raucher verursachen direkte Gesundheitskosten in Höhe von jährlich 1,2 Mrd. Fr., die sie selber nur zu 60% bezahlen. Über die Lösungen sind sich Gesundheitspolitiker weitgehend einig: Zur Beseitigung der Risikoselektion müsste der Risikoausgleich zwischen den Versicherern reformiert werden. Zur Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten müssten die Prämien nach den entsprechenden Gewohnheiten abgestuft werden können - auch wenn dies eine Abkehr vom heiligen Prinzip der Einheitsprämie bedeutet.

20) Der Islam und Europa: Der Islam - neu gedacht (NZZ

29.4.) nach

oben

Drei Ansätze zur Integration moderner Werte

Der ägyptische Denker und Religionswissenschafter Nasr Hamid Abu Zaid vertritt eine fortschrittliche Lesart des Islam, um derentwillen er 1995 zum Gang ins Exil gezwungen wurde. Im folgenden Beitrag stellt er drei aus seiner Sicht besonders relevante Denkansätze zur Modernisierung der Glaubenslehre vor.

Von Nasr Hamid Abu Zaid

Immer wieder wird in der gegenwärtigen Debatte um den Islam die Frage nach dessen Vereinbarkeit mit modernen Wertvorstellungen erhoben. In der islamischen Welt freilich, insbesondere in Ägypten, Indonesien und Iran, wird diese Thematik schon seit Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts intensiv diskutiert; zahlreiche Denker bemühten sich, die Religion aus der Enge traditionalistischer und legalistischer Interpretationen zu befreien und ihre Auslegung auf die Idee von Demokratie und Menschenrechten hin auszurichten. Dabei wurden Konzepte eines «kulturellen» oder «aufgeklärten» Islam oder eines individualistischen Glaubensverständnisses entwickelt.

Im Folgenden soll anhand der Ideen von drei ausgewählten Denkern aufgezeigt werden, welche Wege die Diskussion um Scharia, Demokratie und Menschenrechte, um individuelle Autonomie und die Gleichberechtigung von Mann und Frau in jüngerer Zeit eingeschlagen hat.

Eine «Kritik der islamischen Vernunft»

Der algerische Philosoph Mohammed Arkoun, der während dreissig Jahren als Professor an der Pariser Sorbonne wirkte, ist einer der aktivsten Vertreter eines modernen, interdisziplinären Denkansatzes bei der kritischen Auseinandersetzung mit den religiösen Schriften des Islam und der muslimischen Kultur und Tradition. Sein Hauptanliegen ist die Dekonstruktion des «Un- Bedachten» und des «Un-Denkbaren» im klassischen wie im zeitgenössischen islamischen Denken - und damit der Versuch, einen grundlegend neuen Ansatz zu finden, indem nicht nur «die Tradition» oder «der Koran» neu gedacht werden soll, sondern «der Islam» schlechthin.

Indem Arkoun die historischen, kulturellen, gesellschaftlichen, psychologischen und sprachwissenschaftlichen Hintergründe der islamischen Lehre und Geschichte ausforscht, sucht er die «unbedachten» und «undenkbaren» Fragen zu identifizieren und Problemkreise wie etwa die Autorität des Gesetzes und den Begriff der Zivilgesellschaft vom Joch von Tradition und Dogma zu befreien. Damit soll der Weg zu einer «radikalen Re-Konstruktion von Geist und Gesellschaft in der zeitgenössischen islamischen Welt» gewiesen werden. Arkoun fordert, dass bisher von der Orthodoxie als sakrosankt verteidigte oder mit Tabu belegte Begriffe wie «Offenbarung», «das Wesen des Korans», «Säkularismus» oder «Individualismus» zur Diskussion gestellt werden; er vermeidet sogar den Gebrauch von Begriffen wie «islamisches Denken» oder «islamische Gesellschaft» und zieht es vor, stattdessen im Plural von «islamischen Kulturen» und «muslimischen Gesellschaften» zu sprechen.

Die «Kritik der islamischen Vernunft» ist eine Kernidee in Arkouns Denken. Daraus soll sich eine «praktische Islamwissenschaft» entwickeln, die sich von einem engagierten muslimischen Standpunkt aus mit modernen Fragestellungen auseinandersetzt und dabei von den Leistungen der historischen Islamwissenschaft profitiert, ohne jedoch ihren Beschränkungen unterworfen zu sein. Ziel dieses komplexen Ansatzes ist es, die Mechanismen der «Herstellung von Bedeutung» in den Schriftreligionen - Judaismus, Christentum und Islam - mit Hilfe einer multidisziplinären Analyse zu studieren, die soziohistorische Psychologie, Kulturanthropologie, Semiotik, Semantik und Hermeneutik beizieht. Zeitgenössische Wissenschafter, so fordert Arkoun, müssten die Instrumente der historischen Semiotik und Soziolinguistik beherrschen, um mit ihrer Hilfe spezifische, historisch-traditionelle Auslegungen des Korans von der normativen Bedeutung zu unterscheiden, die der Urtext für einen heutigen Leser haben könnte. «Es ist bedauerlich», meint der Denker, «dass die philosophische Kritik des geheiligten Texts nach wie vor ignoriert wird und dass gebildete Muslime sich nicht getrauen, auf deren Forschungsresultate zurückzugreifen - obwohl dies die wissenschaftlichen Grundlagen für die Geschichte des mushaf (= des geschriebenen oder gedruckten koranischen Texts) und der Offenbarungslehre verstärken könnte.»

Eine zeitgemässe Variante der Scharia

Der Sudanese Abdullah an-Naim lehrt Recht an der Emory University in Atlanta und hat sich als Menschenrechtsaktivist einen Namen gemacht; er tritt für eine Neufassung der Scharia ein, die den Ansprüchen internationalen Rechts wie auch den Menschenrechten entsprechen würde. Die aufs siebte Jahrhundert zurückgehenden Rechtslehren und -begriffe der Scharia, so postuliert an-Naim, seien mit der Lebensrealität im einundzwanzigsten Jahrhundert nicht mehr kompatibel, und die Anwendung der Scharia, welche die heutigen Islamisten propagierten, widerspreche in vielen Bereichen dem modernen internationalen Recht. Teilweise folgt der Denker darin seinem Lehrmeister, dem sudanesischen Reformdenker Mahmud Mohammed Taha, der 1984 als «Apostat und Ketzer» hingerichtet wurde: Taha hatte ein vom sufistischen Geist geprägtes und in vieler Hinsicht dem europäischen Humanismus nahestehendes Islamverständnis entwickelt, das durch neue Denkansätze bei der Koraninterpretation und äusserst moderne Postulate - etwa die absolute Gleichstellung von Mann und Frau - auffällt.

Die Konzepte von Bürger- und Menschenrechten und internationalem Recht, die an-Naim in seine Revision der Scharia einbringen möchte, sind ein Produkt des Säkularismus und der westlichen Moderne; doch scheint der Denker diese Tatsache nicht akzeptieren zu wollen. Indem er das Projekt einer Reform des Islam klar von der Domäne der «Moderne» separiert, versucht er stattdessen, die genannten Konzepte im Kontext einer Rekonstruktion der Scharia selbst zu entwickeln, indem er deren Quellentexte neu liest und interpretiert. Auch dieser Ansatz scheint von Taha inspiriert, indem dieser den westlichen Konzepten des Kapitalismus und des Sozialismus (obwohl ihn der Letztere in seinen Anfängen durchaus beeinflusst hatte) skeptisch gegenüberstand und im Islam eine Fusion der positiven Aspekte beider Ideologien sah.

Wie sein Lehrmeister hält an-Naim an Dichotomien wie westlich/islamisch oder säkular/religiös fest. So beschränkt sich seine Konzeption einer Reform des Islam oder einer Rekonstruktion der Scharia darauf, die Quellentexte neu zu überdenken und sie im modernen Kontext zu interpretieren - ohne dass er sich auch nur gewahr zu werden scheint, dass der moderne Kontext der muslimischen Welt vom grösseren Kontext der globalen Moderne bestimmt und geformt ist. Die Tatsache, dass die islamische Welt in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, kultureller und politischer Hinsicht bereits unwiderruflich transformiert oder zumindest in unaufhaltsamem Wandel begriffen ist, wird bei an-Naim in keiner Weise mitreflektiert; trotzdem nimmt er bei seiner Neuinterpretation der Scharia säkulare Konzepte wie Bürger- und Menschenrechte oder internationales Recht in den Blick, um das Recht der Muslime auf Selbstbestimmung festzuschreiben. Mit anderen Worten: An-Naim versucht eben jene säkularen Antworten, die er selbst ablehnt und die den politischen Islamisten ein Anathema sind, in ein islamisches Gewand zu drapieren.

Ein europäischer Islam

Besonders präsent in der gegenwärtigen Debatte ist der in Genf lehrende Autor und Universitätsdozent Tariq Ramadan, der einen «europäischen Islam» oder eine europäisch-muslimische Lebensform propagiert. Ramadan definiert sich als Europäer, der seine muslimischen Wurzeln nicht leugnet; sein Ziel ist die Entwicklung einer Identität, die Islam und Europäertum vereint. Da mittlerweile 15 Millionen Muslime in Europa leben, sei es an der Zeit, die von islamischen Denkern gepflegte Dichotomie hinter sich zu lassen, die den Islam primär aufgrund seiner Gegensätze zum Westen definiere; und ihre Überwindung sei möglich, wenn man die Prinzipien des Islam vom kulturellen Kontext seiner Ursprungsländer loslöse und sie in der Realität des zeitgenössischen Europa verankere. «Ich bin als Europäer aufgewachsen», sagt Ramadan. «Ich verleugne meine muslimische Herkunft nicht, aber ich lehne auch Europa nicht ab. Ich kann in mein Wesen alles integrieren, was meinem Glauben nicht entgegensteht.»