Michael Aharon Schüller's Private Office

zurück // MAS private office -> Tagesinformationen -> April und Mai 2005 -> Montag 2.5.2005

![]()

NB 1: Bitte beachten: die hier angeführten Copyright-geschützten Texte und Graphiken u.a. sind nur für den persönlichen Gebrauch! Dies gilt auch für einen Teil der hier erwähnten LINKS!

NB 2: Die Artikel werden weitgehend ungeordnet präsentiert, sie sind nach Wichtigkeit ( durch !-Markierung) oder nach Rubrik nur ansatzweise geordnet.

1) Schüssel will "unnötige Kurse streichen" (Standard

2.5.) mehr...

Tumpel: Steigende Arbeitslosenzahlen erfordern noch höhere Investitionen in das AMS

2) Hohe Akzeptanz für E-Card (Standard 2.5.) mehr...

Hauptverband: Mögliche Verzögerungen in Wien - 82 Prozent der Ärzte mit Probebetrieb zufrieden

! 3) Nukleares Desaster (Standard 2.5.) mehr...

Noch bevor die NPT-Konferenz überhaupt angefangen hat, zeigt sich,

wie zerstritten die Internationale Gemeinschaft in diesem Punkt ist

! 4) Kommentar: Schönborn, ein Parteichef? (Standard

2.5.) mehr...

Von Chefredakteur Gerfried Sperl

"Schulgipfel" mit Kardinal als neues politisches Format im Jubiläumsjahr

5) OMV-Kernaktionär IPIC übernimmt 50 Prozent an Agrolinz (dpa-AFX

2.5.) mehr...

6) Handelsblatt Kommentar: (HB 2.5.) mehr...

Rührende Realitätsferne

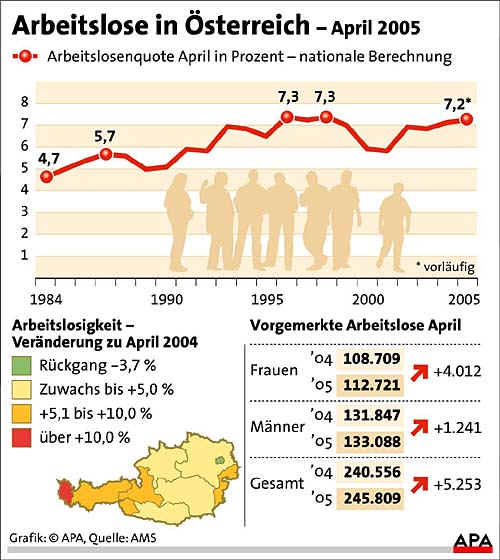

7) Konzernchef Roels kündigt substanzielles Engagement an (HB

2.5.) mehr...

RWE will russische Gasfelder anzapfen

8) Die Konsumneigung dürfte sich so weiter abschwächen (HB

2.5.) mehr...

Deutsche scheuen den Kauf auf Pump

9) Union kritisiert Eichels Gesetzentwurf zur Körperschaftsteuersenkung (HB

2.5.) mehr...

Regierung will Steuergesetze am Mittwoch verabschieden

10) Konjunkturdaten zerstören Hoffnung auf höhere Zinsen (HB 2.5.) mehr...

Festgeld bringt in der Spitze 3,25 Prozent

11) Ministerin Ulla Schmidt will Sozialabgaben früher kassieren (HB

2.5.) mehr...

Betriebe müssen für Rentenloch zahlen

12) Neues Gesetz in Planung (HB 2.5.) mehr...

Steuervorteile für Fonds vor dem Aus

13) Aussichten der Konzerne sind gut (HB 2.5.) mehr...

Ölkonzerne locken mit hohen Ausschüttungen

14) An Geldmenge scheiden sich die Geister (HB 2.5.) mehr...

Forderung nach Zinssenkung wird lauter

15) Drei weitere Staaten im «Vorhof» zum Euro (NZZ 2.5.) mehr...

Lettland, Malta und Zypern angedockt

16) Globalisierung zum Nutzen aller (NZZ 2.5.) mehr...

Pariser Ministerkonferenzen der OECD und der IEA

17) Die Anleger im Bann tiefer Renditen (NZZ 2.5.) mehr...

Neuorientierung bei Risiken, Zielkonflikten und Prognosen

18) Thumann reagiert auf Kritik an weicher Gangart im Kapitalismusstreit (HB

2.5.) mehr...

BDI-Chef schwenkt auf harten Kurs um

19) Springer-Chef Döpfner: Entwicklung in der Debatte geht "in der Sache fehl"

(HB 2.5.) mehr...

Grüne nehmen Unternehmen in Schutz

20) UBM: Operatives Ergebnis gesunken - Dividende bleibt gleich

(Wirtschaftsblatt 2.5.) mehr...

Unternehmen schüttet 0,88 Euro je Aktie aus

21) Keine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt (ORF.on 2.5.) mehr...

22) Einserfrage: Auftakt zu einer neuen Terrorwelle gegen Urlauber?

(Standard 2.5.) mehr...

23) Rekord-Umsatz im April (Standard 2.5.) mehr...

Raiffeisen International pusht Wiener Börse im April auf 5,8 Milliarden Euro Umsatz

Vorstand Buhl: "Kein einmaliges Ereignis"

24) "Alle Alarmglocken schrillen" (Standard

2.5.) mehr...

In Österreich steigt der Anteil der "working poor", wie aus dem Sozialbericht hervorgeht.

Die Debatte über die Forderung nach 1000 Euro Mindestlohn wird wieder aktuell

25) Emittenten der Budapester Börse wehren sich gegen Osteuropa-Börse

(Standard 2.5.) mehr...

Erste Bank-Chef Treichl hatte zuletzt laut über Standort Bratislava nachgedacht

OTP-Bank-Chef droht mit Gründung einer eigenen Aktienbörse

26) Arbeitslosigkeit um 2,2 Prozent gestiegen (Standard 2.5.) mehr...

Insgesamt waren im April 297.197 Menschen auf Jobsuche - Jugendarbeitslosigkeit legte deutlich zu

27) Kfz-Absatz in Japan wächst kräftig (FINANZEN.NET 2.5.) mehr...

28) Kapitalismuskritik (HB 2.5.) mehr...

Vom Nutzen der Heuschrecken

29) Internes SPD-Papier: (HB 2.5.) mehr...

Münteferings Heuschrecken-Liste

30)

1) Schüssel will "unnötige Kurse streichen"

(Standard 2.5.) nach oben

Tumpel: Steigende Arbeitslosenzahlen erfordern noch höhere Investitionen in das AMS

Wien - Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (V) will gemeinsam mit Wirtschaftsminister Martin Bartenstein (V) und der Arbeiterkammer (AK) jene Kurse, die für Arbeitslose derzeit angeboten werden, aber unnötig seien, streichen. Er reagierte damit auf die Kritik der AK an ihrer Meinung nach zu geringen Mitteln für das Arbeitsmarktservice (AMS) und der teilweise zu geringen Kursausrichtung auf die tatsächlichen Bedürfnisse am Arbeitsmarkt.

Gleichzeitig wies der Kanzler in der ORF-Diskussionssendung "Offen gesagt" am Sonntag auf gestiegene Investitionen in das AMS und mehr Betreuungspersonal hin.

Ausgaben zu wenig

AK-Chef Herbert Tumpel sind die bisherigen Ausgaben jedoch zu wenig, schließlich sei ja auch die Zahl der Arbeitslosen gestiegen. "Im Jahr 2000 sind auf eine offene Stellen sechs Bewerber gekommen, jetzt sind es zwölf", so Tumpel.

Veit Sorger, Präsident der Industriellenvereinigung (IV), brachte in der Diskussionssendung wieder das Thema Arbeitszeitflexibilisierung und damit verbunden geringere Überstundenzuschläge auf den Tisch. ÖGB-Chef Fritz Verzetnitsch beantwortete den Vorschlag mit dem Hinweis, dass Flexibilität nur dort möglich sei, wo auch Sicherheit herrsche.

Klein- und Mittelbetriebe

Einigkeit bestand unter den Gesprächsteilnehmern über die Wichtigkeit sozialpartnerschaftlicher Übereinkünfte und die Bedeutung, die gerade die Klein- und Mittelbetriebe in Österreich einnehmen. Diese seien der eigentliche Jobmotor, so der Chef der Wirtschaftskammer (WKÖ), Christoph Leitl.

Die ORF-Sendung wurde im Voraus aufgezeichnet, da der ebenfalls teilnehmende EU-Kommissar Günter Verheugen bereits am frühen Abend wieder abreiste. Im Vorfeld von "Offen gesagt" kritisierten BZÖ, SPÖ und Grüne, dass sie vom ORF zu der Diskussion nicht eingeladen wurden. Der ORF betonte, dass die Auswahl nichts mit Parteizugehörigkeiten zu tun habe, sondern ausschließlich sachlich begründet sei. (APA)

2) Hohe Akzeptanz für E-Card (Standard 2.5.) nach

oben

Hauptverband: Mögliche Verzögerungen in Wien - 82 Prozent der Ärzte mit Probebetrieb zufrieden

Wien - Die Akzeptanz in der Ärzteschaft mit dem E-Card-System sei hoch, erklärt Volker Schörghofer vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger. So würden zusätzlich zu den knapp 90 Ordinationen und Ambulatorien im Nordburgenland weitere Arztpraxen mit heutigem Montag ans E-Card-Netz angeschlossen werden, sagte Schörghofer im Radio-Morgenjournal des ORF. Mögliche Verzögerungen gebe es in Wien. Jedenfalls habe sich mit 82 Prozent eine hohe Zufriedenheit im Probebetrieb gezeigt.

Schörghofer sieht als Gründe für die vorzeitige Teilnahme ein funktionierendes System, aber auch einen finanzielen Anreiz. "Wenn der Patient, der Versicherte, die Karte erhält und mit der Karte zu einem Arzt geht, der ein E-Card-System hat, braucht er die 3,63 Euro Krankenscheingebühr nicht bezahlen". Während der Umstellungsphase werde eben noch keine E-Card-Gebühr verlangt.

Verzögerung

Mit Ende Mai beginne die planmäßige, schrittweise österreichweite Ausstattung mit dem E-Card-System. Nur in Wien könne der Start-Zeitplan nicht eingehalten werden. "Wir beginnen in Wien 14 Tage verzögert bei den niedergelassenen Ärzten", sagte Schörghofer. In Wien fehle teilweise die technische Ausstattung in den Arzt-Praxen. "Wien hat die größten Probleme mit der E-Card aufgrund der mangelnden EDV-Ausstattung bei den Ordinationen. Hier gibt es die wenigsten EDV-kundigen Ärzte", so Schörghofer.

Die Skepsis sei bei einem Teil der Ärzte immer noch nicht ausgeräumt, obwohl das System gut funktioniere und allfällige Probleme rasch behoben werden konnten, sagte Schörghofer. "Ich schätze, dass zehn Prozent aller Ärzte dem E-Card-System nach wie vor kritisch gegenüber stehen". Mit einer Informationskampagne will der Hauptverband die Ärzte noch überzeugen. "Wenn es Systemverweigerer gibt, wird dieser Arzt nicht installiert. Das bedeutet für ihn, dass er ab Jänner 2006 keinen Krankenschein mehr hat. Wie der einzelne Arzt dann abrechnet, kann ich noch nicht sagen", meinte Schörghofer.

Die Ärzte hatten erst vergangenen Mittwoch ihren Widerstand gegen die Auslieferung der E-Card aufgegeben, nachdem die Bundeskurie der Niedergelassenen Ärzte ihren vor rund einem Monat verhängten Roll-Out-Stopp aufgehoben hatten. Allerdings wollen die Ärzte laufend überprüfen, ob die vertraglich fixierte Reaktionszeit von fünf Sekunden, in der die elektronische Antwort von der Sozialversicherung kommen muss, auch dann eingehalten wird, wenn immer mehr Ärzte an das System angeschlossen sind. Sollte das nicht eingehalten werden, dann könnten die Ärzte "wieder auf die Stopp-Taste drücken", sagte Pruckner. Das sei aber nicht anzunehmen, zumal auch technische Verbesserungen zu erwarten seien. (APA)

3) Nukleares Desaster (Standard 2.5.) nach

oben

Noch bevor die NPT-Konferenz überhaupt angefangen hat, zeigt sich, wie zerstritten die Internationale Gemeinschaft in diesem Punkt ist - von Gudrun Harrer

Es gibt Expertenschätzungen, dass es heute dreißig oder vierzig Atomwaffenstaaten auf der Welt geben würde - und nicht fünf offizielle (USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich), drei inoffizielle (Israel, Indien, Pakistan) und einen wahrscheinlichen (Nordkorea) -, wäre nicht vor 35 Jahren der Atomwaffensperrvertrag in Kraft getreten. Verteidiger des Paktes, der die Einteilung der internationalen Gemeinschaft in nukleare "Haves" und "Have nots" festgeschrieben hat, machen darauf aufmerksam, dass seit Inkrafttreten des NPT (Non-Proliferation Treaty) viel mehr Staaten Atomwaffen oder Atomwaffenprogramme aufgegeben als begonnen haben.

Wobei man redlicherweise anfügen muss, dass die "Bekehrungen" oft nichts mit dem NPT zu tun hatten, sondern auf politische Veränderungen im betreffenden Land (wie im Fall Südafrika das Ende der Apartheit) oder Zwang (wie im Fall Irak) zurückzuführen waren. Aber immerhin, bis jetzt hat das System im Großen und Ganzen gehalten.

Umso ernüchternder, wenn man vor der am Montag beginnenden NPT-Konferenz in New York feststellen muss, dass die internationale Gemeinschaft zu diesem Thema so zerstritten ist, dass sie sich nicht einmal auf Programm und Abläufe der Konferenz einigen konnte, geschweige denn auf Inhalte. Es ist dies ein Resultat einer nach 9/11 bis zum Zerreißen polarisierten Welt. Dreizehn Schritte, zu denen sich die NPT-Unterzeichnerstaaten bei der Konferenz 2000 einigen konnten, sind heute nicht mehr das Papier wert, auf dem sie geschrieben stehen: Unter anderem wurden die "Wichtigkeit und Dringlichkeit" betont, das Atomteststoppabkommen zu unterzeichnen, und die atomare Abrüstung als Endziel des Vertrags bekräftigt. Von beidem wollen die USA heute nichts mehr hören, sondern basteln im Gegensatz dazu an "Mini-Nukes". Ein Klima, das die atomaren Habenichtse der Welt nicht unbedingt zu noch mehr Verzicht inspiriert. (DER STANDARD, Printausgabe, 2.5.2005)

4) Kommentar: Schönborn, ein Parteichef? (Standard 2.5.) nach

oben

Von Chefredakteur Gerfried Sperl

"Schulgipfel" mit Kardinal als neues politisches Format im Jubiläumsjahr

In den USA beginnt jeder Gewählte der mächtigeren Sorte sein Amt mit der Anrufung Gottes. Sonst gilt die strenge Trennung zwischen Staat und Kirchen. Die sich vor allem mit privaten Spenden selbst erhalten müssen. Die Religiosität im Volk indessen ist die höchste in den westlichen Ländern. In Österreich ist das offizielle Ritual säkularisiert. Aber die Trennung zwischen Staat und Kirche geht, auch aus historischen Gründen, nicht so weit. Die Religiosität ist mager.

Die katholische Kirche kann sich hier bei uns nicht nur ihrer Steuerhoheit rühmen, ihr wird auch der Religionsunterricht garantiert, ihre Lehrer werden aus Steuermitteln bezahlt. Das Konkordat, der Staatsvertrag zwischen Österreich und dem Heiligen Stuhl, sagt außerdem im Artikel VI, § 1: "Zu Religionslehrern dürfen nur solche Personen bestellt werden, die die Kirchenbehörde als hiezu befähigt erklärt hat." Das hat eine Lehrerin in Osttirol am eigenen Leib ziemlich drastisch verspürt. Eine Geschiedene, die in einer neuen Beziehung lebt, verlor ihren Posten.

In der aktuellen Auseinandersetzung um die Abschaffung der Zweidrittelmehrheit bei Schulgesetzen ist daher klar und eindeutig festzuhalten: Der Religionsunterricht wird durch das Konkordat geschützt, finanziert und ziemlich privilegiert. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.

In allen anderen Fragen, zum Beispiel der Struktur des Bildungssystems, hat die katholische Kirche keine Parteistellung. Dass am heutigen Montag ein "Schulgipfel" unter Teilnahme des Wiener Kardinals und Erzbischofs Christoph Schönborn stattfindet, muss daher eindeutig als Versuch gewertet werden, neue Varianten des politischen Katholizismus zu etablieren. Mehr Italien, weniger Deutschland.

Die aktuelle Aufwertung der Kirchenmacht kam diesmal nicht aus den Reihen der ÖVP, sondern aus der vom ehemaligen Ministranten geführten SPÖ. Alfred Gusenbauer brachte den Kardinal durch eine Art "Schulpakt" ins Spiel und Elisabeth Gehrer auf den Plafond. Sie wollte hart bleiben mit der Abschaffung der Zweidrittelmehrheit. Offenbar wurde sie zurückgepfiffen, weil Schüssel und Khol mit den Bischöfen keinen Streit wollen. Wahlen sind nah. Oder nicht mehr weit weg.

Die Aufwertung der Amtskirche hat eine Vorgeschichte. Zweimal schon trat der Wiener Erzbischof im Parlament auf. Das erste Mal am 21. November 2003 bei einer Veranstaltung des Österreich-Konvents im Plenarsaal, das zweite Mal bei der Trauersitzung des Parlaments für den verstorbenen Bundespräsidenten am 8. Juli 2004 im historischen Sitzungssaal. Mit wohlgesetzten Worten.

Man wird Schönborn daher nicht unterstellen können, ähnliche Machtambitionen zu haben wie einige seiner Vorgänger. Umgekehrt liegt die Sache bei Schüssel ähnlich. Aber es geht um Prinzipielles. Zuerst zeigte sich eine seltsame Optik. Und jetzt verhandelt der Kardinal, als wäre er ein Parteichef wie Schüssel, Gusenbauer und Gorbach.

Die Kirchen haben viele Möglichkeiten, sich öffentlich zu äußern. Vor allem haben sie das Recht, auf der Einhaltung von Verträgen zu bestehen. Und darüber mit der Politik notfalls harte Gespräche zu führen. Aber "Gipfel" mit Kirchenfürst? An diesem Punkt sollten auch die Bischöfe innehalten und sich fragen, wie viel kirchliche Machtausübung der Zivilgesellschaft zuträglich ist.

Besonders pikant ist dieser "honeymoon" von Politik und Kirche im Jubiläumsjahr der Republik. Dass die 1. Ausgabe nach 1918 nicht funktioniert hat, ist auch dem polarisierenden politischen Katholizismus zuzuschreiben. Die "Äquidistanz" der Mehrheitskirche zu den Parteien wurde erst unter Kardinal Franz König verwirklicht.

Klar ist auch: Die Geschichte wiederholt sich nicht als Kopie. Aber wir sollten genau auf die Grundlagen der liberalen westlichen Demokratie achten. Denn Beispiele machen Schule. Irgendwann verlangt eine Fundi-Gruppe wieder fixe Sitze für Bischöfe im Nationalrat und in Landtagen. (DER STANDARD-Printausgabe, 2.5.2005)

vgl. dazu auch ORF.on: http://orf.at/050502-86499/schule_kanzleramt_2q_a.jpg

oder http://orf.at/050502-86499/86500txt_story.html

5) OMV-Kernaktionär IPIC übernimmt 50 Prozent an Agrolinz (dpa-AFX

2.5.) nach oben

WIEN/LINZ (dpa-AFX/APA) - Die International Petroleum Investment Company (IPIC) kauft 50 Prozent an der OMV-Chemietochter Agrolinz Melamine International GmbH (AMI). Das teilte die OMV an diesem Montag in Linz mit. Der Erwerb umfasse auch sämtliche Beteiligungen der AMI: Der Verkaufserlös vor Steuern betrage 95,7 Millionen Euro, unter Berücksichtigung von 50 Prozent der Nettoverschuldung seien es 241 Millionen Euro. Die IPIC ist OMV-Kernaktionär aus Abu Dhabi. Die entsprechenden Verträge wurden laut Mitteilung am 30. April 2005 unterzeichnet. OMV und IPIC sind damit jeweils mit 50 Prozent an der AMI beteiligt. Der Abschluss des Geschäfts werde im Laufe des zweiten Halbjahres 2005 erwartet. Mit diesem Schritt werde für die AMI die Basis für weiteres eigenständiges Wachstum auf den internationalen Märkten gestärkt. Mit dem Verkauf der 50 Prozent AMI-Anteile fokussiere die OMV ihre Aktivitäten auf die drei Kerngeschäfte Exploration und Produktion, Raffinerien und Marketing sowie Erdgas. Die Ergebnisse der AMI werden daher nicht mehr wie bisher voll konsolidiert, sondern künftig anteilig im Finanzergebnis der OMV ausgewiesen.

STARKE BASIS FÜR WEITERE EXPANSION

Mit den beiden Eigentümern IPIC und OMV sei eine starke Basis für die weitere erfolgreiche Expansion des Unternehmens garantiert, sagte Joachim Grill, Vorstandssprecher der AMI-Gruppe. Ziel sei es, bis 2010 im Bereich Melamin weltweit die Nummer eins zu werden. Ein erster Schritt dazu sei die Akquisition des italienischen Melamin-Engineering-Unternehmens Eurotecnica mit Sitz in Mailand, die gleichzeitig mit der Übernahme von 50 Prozent an AMI durch die IPIC. Die italienische Firma sei mit rund 80 Mitarbeitern eines der weltweit führenden Unternehmen für die Errichtung von Melaminanlagen. Der Jahresumsatz liege bei rund 50 Millionen. Euro. Mit dem IPIC-Einstieg sei auch die Grundlage für die Entscheidung für den vierten Melamin-Produktionsstandort gelegt. Bis Ende 2008 soll in Ruwais in Abu Dhabi ein neues Melaminwerk mit einer Kapazität von rund 80.000 Jahrestonnen durch ein Investment von rund 160 Millionen Dollar (123,5 Mio. Euro) errichtet werden. Die neue Anlage soll im Rahmen eines Joint Ventures zwischen AMI und der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), errichtet werden. Für dieses Joint Venture ist ein Beteiligungsverhältnis von 60 Prozent ADNOC und 40 Prozent AMI beabsichtigt. Für die entsprechenden Marketingaktivitäten ist eine Gesellschaft mit jeweils 50 Prozent Beteiligung beider Firmen geplant./itz/APA/tav

Quelle: DPA AFX

6) Handelsblatt Kommentar: (HB 2.5.) nach

oben

Rührende Realitätsferne

Von Thomas Hanke, Ressortleiter Handelsblatt

Seit mehr als zwei Wochen hält die Union still gegenüber Münteferings Angriffen auf „asoziale“ Kapitalisten. Die Führungsleute von CDU und CSU zaudern und zögern, weil drei Viertel der Wähler es ganz gut finden, dass der SPD-Chef die Wirtschaft attackiert.

Und weil die Sozialdemokraten in den Umfragen dennoch weiter an Rückhalt verlieren, während die Union an Sympathien gewinnt.

Doch ist Stillhalten keine Strategie für die Union – schon gar keine Erfolg versprechende. Nicht aus Berechnung, sondern aus Furcht weichen CDU-Chefin Angela Merkel und die zahlreichen Landesfürsten der Union vor Münteferings Tiraden zurück. Spitzenkräfte der Union räumen ein, dass bei ihren Anhängern eine ähnlich aufgeladene Stimmung herrsche wie bei jenen der SPD. Dagegen mit Argumenten erfolgreich anzugehen sei kaum möglich.

Mit dieser Haltung mag es der CDU vielleicht gelingen, die NRW-Wahl für sich zu entscheiden. Allerdings nicht auf Grund eigener Stärke, sondern wegen der Schwäche der SPD. Selbst wenn bei manch einem das Bauchgefühl für Münteferings Thesen sprechen mag: Der SPD traut man nicht mehr.

Je länger aber die Union vor der Müntefering-Propaganda zurückweicht, desto schwerer wird es für sie, die Wähler für ihr eigenes Programm zu gewinnen. In die Bundestagswahl 2006 wollten CDU und CSU mit einer klaren Reformalternative gehen. Aber diese lässt sich nur vertreten, wenn die Union sich möglichst bald zu der klaren Aussage aufrafft: Nicht zu viel, sondern zu wenig Marktwirtschaft ist die Ursache für die Wachstumsschwäche in Deutschland.

Mit jedem Tag, den sie Müntefering gegen das Kapital trommeln lässt, fällt ihr das schwerer. Sie läuft damit in dieselbe Falle wie die SPD 1998: Für einen Wahlsieg mag es gerade reichen. Für einen kraftvollen Regierungsstart aber werden der Union inhaltliche Klarheit und Rückhalt in der Bevölkerung fehlen. Auf leisen Sohlen an die Macht, um am Tag nach der Wahl den großen Reformzauber zu starten: Diese Vorstellung hat schon etwas rührend Realitätsfernes.

HANDELSBLATT, Montag, 02. Mai 2005, 07:00 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1030483

7) Konzernchef Roels kündigt substanzielles Engagement an

(HB 2.5.) nach oben

RWE will russische Gasfelder anzapfen

Von Jürgen Flauger und Markus Hennes

Der Energiekonzern RWE will den Konkurrenten Eon und BASF im Wettrennen um russisches Gas Paroli bieten. „Wir wollen uns gemeinsam mit Gazprom substanziell engagieren“, sagte Vorstandschef Harry Roels im Gespräch mit dem Handelsblatt. RWE sei wie seine beiden Wettbewerber an einem Einstieg in die Gasproduktion interessiert und wolle dafür die Rolle seiner Öl- und Gasfördertochter RWE Dea im Konzern stärken.

ESSEN. Mit Roels’ Kampfansage verschärft sich der Wettbewerb deutscher Energieunternehmen um die Gunst des russischen Gasmonopolisten. Bislang lieferten sich bereits Eon und BASF eine harte Auseinandersetzung um lukrative Projekte in Russland. Vor drei Wochen erreichte der Wettstreit einen vorläufigen Höhepunkt, als die BASF und ihre Öl- und Gastochter Wintershall mit Gazprom eine breit angelegte Kooperation vereinbarten. Kernstück istdie Beteiligung an einem Gasfeld in Westsibirien, das der russische Branchenriese eigentlich Eon angeboten hatte. BASF-Chef Jürgen Hambrecht bezeichnete sein Unternehmen anschließend als „Gazproms Partner Nummer eins“. Eon-Chef Wulf Bernotat konterte und kündigte an, weiter um eine Beteiligung an dem Gasfeld zu kämpfen.

Nach bislang eher vagen Absichtserklärungen geht RWE jetzt in die Offensive. „Wir haben einiges zu bieten – etwa Kunden, die mehr Gas benötigen“, sagte Roels. RWE sei in europäischen Märkten aktiv, in denen Gazprom wachsen wolle. Neben einer Kooperation in den Bereichen Produktion, Leitungsbau und Transport würden die beiden Konzerne auch über eine Zusammenarbeit im Vertrieb sprechen. „Wer im Gasgeschäft wachsen will, kommt an Gazprom nicht vorbei“, sagte Roels. Der russische Konzern ist der größte Gasproduzent der Welt.

Deutschland deckt rund 30 Prozent seines Bedarfs mit Gas aus Russland ab, so viel wie aus keinem anderen Land. Und der Anteil dürfte weiter wachsen. Zum einen steigt der Bedarf an Gas durch den geplanten Bau von Gaskraftwerken. Zum anderen nimmt die Bedeutung anderer Quellen – etwa der britischen Nordsee – kontinuierlich ab, weil die Reserven weitgehend erschöpft sind.

Während Eon und BASF seit Jahren über enge Beziehungen zu Gazprom verfügen – Eon ist sogar mit gut sechs Prozent an dem Konzern beteiligt –, ist RWE selbst bislang nicht in Russland aktiv. Allerdings pflegt die tschechische Gasgesellschaft Transgas, die RWE vor wenigen Jahren übernommen hat, eine lange Partnerschaft mit den Russen.

RWE ist zwar Deutschlands größter Stromerzeuger, rangiert aber im Gasgeschäft deutlich hinter seinem Rivalen Eon, der vor drei Jahren mit dem Branchenriesen Ruhrgas fusionierte. Dennoch ist RWE in Deutschland mit einem Marktanteil von 17 Prozent zweitgrößter Gasanbieter. Bei den Gasimporteuren belegt RWE hinter Ruhrgas, Wintershall und VNG nur Rang vier.

Bei seinen Russland-Plänen hat Roels einen wichtigen Vorteil. Im Gegensatz zum Konkurrenten Eon, der sich im Zuge der Fusion mit Ruhrgas von seiner Produktionstochter Veba Oel trennte, verfügt RWE mit Dea über eine eigene kleine, hoch rentable Fördergesellschaft. Aber Dea ist vor allem außerhalb der Kernmärkte des Mutterkonzerns aktiv und hat deshalb überwiegend Konkurrenten mit Gas beliefert. Damit hat RWE wenig Nutzen im eigenen Gasvertrieb erzielt. Jetzt will Roels Dea stärker in die eigene Lieferkette einbinden: „Mit der Dea wollen wir einen Teil unseres Gasbedarfs selber produzieren, damit wir nicht komplett vom Einkauf auf volatilen Märkten abhängig sind.“

Ein stärkeres Engagement im Gasgeschäft – etwa für die Beteiligung an einem Gasfeld oder den Bau neuer Pipelines – dürfte nach Einschätzung von Branchenkennern Investitionen von zehn Mrd. Euro erfordern. „Das ist aber eher die Untergrenze“, sagt Energieexperte Karlheinz Bozem von der Unternehmensberatung Booz, Allen & Hamilton. Dies wäre eine erhebliche Belastung der finanziellen Ressourcen des Konzerns, da die RWE in den kommenden Jahren voraussichtlich weitere 20 Mrd. Euro in die Kraftwerkserneuerung investieren muss.

Für WestLB-Analyst Peter Wirtz zielt eine Partnerschaft von RWE mit Gazprom vor allem darauf ab, die Gaslieferungen an die tschechische Tochter Transgas abzusichern. Die Länder Osteuropas seien fast vollständig von russischen Gaslieferungen abhängig. Aber RWE könne dadurch auch seine Position als Gasanbieter in Deutschland festigen. Matthias Heck von Sal. Oppenheim hält es für positiv, wenn RWE ein größeres Stück von der Wertschöpfungskette bekäme. Langfristig könnten sich damit die Marktanteile

in Deutschland zu Lasten von Eon Ruhrgas verschieben. Mit einem schärferen Preiswettbewerb rechnet er nicht.

HANDELSBLATT, Montag, 02. Mai 2005, 07:35 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1030649

8) Die Konsumneigung dürfte sich so weiter abschwächen

(HB 2.5.) nach oben

Deutsche scheuen den Kauf auf Pump

Von Christoph Schlautmann

Schlechte Nachrichten für den Einzelhandel: Die Bereitschaft deutscher Verbraucher, Anschaffungen per Kredit zu finanzieren, sinkt. Das ergab eine repräsentative Online-Umfrage des Aachener Marktforschungsinstituts Dialego im Auftrag des Handelsblatts.

DÜSSELDORF. Danach wollen knapp 34 Prozent der Bundesbürger den Umfang ihrer Kreditverpflichtungen künftig reduzieren, die Hälfte von ihnen sogar auf Null. Zusätzliche Ratenkredite planen dagegen nur sechs Prozent. Ein Wachstum auf Pump, das zuletzt die USA und Großbritannien erlebte, wird es damit in Deutschland nicht geben.

Die Konsumneigung dürfte sich so weiter abschwächen, denn Löhne und Gehälter klettern derzeit kaum. Mehr noch als die Touristik oder den Telekommunikationsmarkt trifft dies den klassischen Einzelhandel: Dort gehen die Erlöse schon seit 2001 kontinuierlich zurück – im vergangenen Jahr allein um 1,6 Prozent. 2005, schätzt der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels, wird die Branche mit 362 Mrd. Euro Umsatz gerade einmal den Stand von 1992 erreichen.

Am Geiz der Deutschen liegt dies nur bedingt. Zwar verfügt jeder deutsche Haushalt im Schnitt über ein Geldvermögen von 100 700 Euro, wie der Bundesverband Deutscher Volks- und Raiffeisenbanken errechnet hat. Dem stehen Verbindlichkeiten von 39 800 Euro gegenüber. Zudem wandert immer mehr Geld in Versicherungsanlagen und Investmentfonds für die Alterssicherung.

Auch von einem „Angstsparen“ kann kaum die Rede sein. Mit einer Sparquote von 11,1 Prozent, die lediglich 0,3 Prozent höher als im Vorjahr war, lag Deutschland 2004 gerade einmal im europäischen Mittelfeld. Anfang der neunziger Jahre hatte sie hier zu Lande sogar die 13-Prozent-Grenze überschritten, ohne dass es zu einer Nachfrageschwäche im Handel gekommen war.

Trotz der angespannten Finanzlage vieler Haushalte bleiben die Deutschen bei den von Banken und Einzelhändlern angebotenen Konsumentenkrediten vorsichtig. „Die Ausfallquote ist mit 2,5 Prozent nur gering“, kommentiert Schufa-Vorstandschef Rainer Neumann die derzeitige Verschuldungssituation.

Laut Dialego-Umfrage nutzen aktuell lediglich 26 Prozent der deutschen Verbraucher eine Ratenzahlung für Konsumentenkredite – vorzugsweise sind das Kunden im Alter zwischen 30 und 49 Jahren. Anderseits: 25 Prozent würden nach eigenen Angaben niemals einen Kredit aufnehmen.

Der Hauptanlass für die Verschuldung ist der Autokauf. Ihn nannten 52 Prozent der Kreditnehmer als Grund für die Verschuldung, gefolgt vom Möbel- und Einrichtungskauf (23 Prozent) sowie dem Erwerb von Computern und Unterhaltungselektronik (jeweils 17 Prozent).

Neben Banken, die mit 43 Prozent den Löwenanteil der Kreditverträge stellen, kommen daher als Kreditvermittler zunehmend auch Autohäuser ins Spiel. Bei ihnen unterschrieben 28 Prozent der von Dialego befragten Schuldner ihren Ratenvertrag. 21 Prozent von ihnen kaufen im Versandhandel auf Pump.

HANDELSBLATT, Montag, 02. Mai 2005, 07:45 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1030464

9) Union kritisiert Eichels Gesetzentwurf zur Körperschaftsteuersenkung

(HB 2.5.) nach oben

Regierung will Steuergesetze am Mittwoch verabschieden

Die Union lehnt das Konzept der Bundesregierung zur Senkung der Körperschaftsteuersätze ab – obwohl Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) in seinem Entwurf für ein „Gesetz zur Verbesserung der steuerlichen Standortbedingungen“ die Berechnungen der Union zur Gegenfinanzierung weitgehend aufgegriffen hat.

Hier klicken!

dri BERLIN. Der bayerische Finanzminister Kurt Faltlhauser (CSU) erteilte Eichel am Wochenende eine Absage. „Die Einwände der Finanzminister der unionsgeführten Länder gegen Ihre Finanzierungsvorschläge bestehen unverändert fort“, schrieb er an Eichel. Gesetzentwurf und Faltlhauser-Brief liegen dem Handelsblatt vor.

Allerdings gibt es Signale, dass nach der NRW-Landtagswahl am 22. Mai Bewegung in die Steuerdebatte kommen könnte. Baden-Württembergs Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) sagte „Sonntag aktuell“: „Sie werden erleben, dass die Union der Senkung der Körperschaftsteuer zustimmen wird, wenn es zumindest für zwei Drittel der Steuerausfälle eine Gegenfinanzierung gibt.“ Eichel berichtete dpa mit Blick auf den Subventionsabbau, er habe „einige positive Signale“ von Unions-Regierungschefs.

Mit dem Gesetzentwurf zur Körperschaftsteuer und einem weiteren zur Erbschaftsteuer, den Eichel ebenfalls bis Mittwoch, 4. Mai, fertig stellen und ins Kabinett einbringen will, sollen die Beschlüsse zur Unternehmensbesteuerung vom Job-Gipfel umgesetzt werden. Mitte März hatten Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), CDU-Chefin Angela Merkel und CSU-Chef Edmund Stoiber beschlossen, den Körperschaftsteuersatz von 25 auf 19 Prozent zu senken, den mit der Einkommensteuer verrechenbaren Gewerbesteueranteil zu vergrößern und die Erbschaftsteuer auf Betriebsvermögen nach mehr als zehn Jahren Unternehmensfortführung zu erlassen. Umstritten ist die Gegenfinanzierung.

Nach dem Gesetzentwurf zur Körperschaftsteuer will Eichel die Steuersparmöglichkeiten durch Fonds ab dem 5. Mai 2005 beenden. Betroffen sind Modelle, die dem Anleger Verluste vermitteln: geschlossene Immobilienfonds, Schiffsbeteiligungen, New Energy Fonds, Medien-, Leasing-, Wertpapierhandels- und Videogamefonds. Dadurch will Eichel 2,5 Mrd. Euro jährlich mehr einnehmen und die Steuersenkung zur Hälfte finanzieren.

In seinem Gesetzentwurf legt Eichel zur Gegenfinanzierung die Berechnungen zugrunde, die Faltlhauser nach Rücksprache mit den CDU-Finanzministern Ende April vorschlug. So kalkuliert Eichel jetzt mit Einnahmeausfällen durch die Körperschaftsteuersenkung von 5,280 Mrd. Euro statt wie zuvor mit 6,2 Mrd. Euro. Und er nimmt wie die Union an, dass die Unternehmen künftig 6,5 Mrd. Euro mehr an Gewinnen in Deutschland versteuern, die sie bisher im Ausland anfallen lassen. Daraus ergäben sich Steuermehreinnahmen von 2,2 Mrd. Euro. Ursprünglich hatte Eichel mit der Rückkehr von zehn Mrd. Euro Gewinnen und 3,3 Mrd. Mehreinnahmen gerechnet.

Trotz der Ablehnung der Union hält Eichel aber an einer höheren Mindestbesteuerung fest: Sie soll von 40 auf 50 Prozent des Gewinns steigen und dem Staat 250 Mill. Euro einbringen. Weitere Einnahmen von 750 Mill. Euro erwartet Eichel dadurch, dass Konzerne beim Verkauf ihres Immobilienvermögens nur noch den halben Steuersatz entrichten müssen. Faltlhauser wendet sich in seinem Brief gegen diese Steuererleichterung und die Mindestbesteuerung. Er kritisiert auch, dass die Einnahmen aus „repatriierten Gewinnen“ mit 2,2 Mrd. Euro noch immer zu optimistisch kalkuliert seien.

Faltlhauser kündigte zudem an, einen eigenen Gesetzentwurf zur Erbschaftsteuer in den Bundesrat einzubringen. Dass Eichel selbst an einem Entwurf arbeitet, ist Faltlhauser „unverständlich“ – zum bayerischen Entwurf habe Eichel „keinerlei fachliche Stellungnahme“ vorgelegt. Eichels Sprecher begründete das Vorgehen des Ministers mit der „anhaltenden Verzögerungstaktik der Union“. Daher würde die Regierung die Union „im Gesetzgebungsverfahren stellen.“ Basis des Gesetzentwurfs zur Erbschaftsteuer werde die „Ideenskizze Bayerns“ sein. Beide Gesetze sollen ab dem Veranlagungszeitraum 2006 gelten.

HANDELSBLATT, Montag, 02. Mai 2005, 08:03 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1030660

10) Konjunkturdaten zerstören Hoffnung auf höhere Zinsen (HB

2.5.) nach oben

Festgeld bringt in der Spitze 3,25 Prozent

Von Anke Rezmer, Handelsblatt

Anleger sind im Moment gut beraten, wenn sie die überdurchschnittlichen Zinssätze bei Fest- und Tagesgeld mitnehmen. Nach den jüngsten Konjunkturaussichten ist die vage Hoffnung auf attraktivere Erträge für das Kontensparen wieder verpufft. Professionelle Investoren rechnen nun erst im Frühjahr 2006 mit einer Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank.

HB FRANKFURT/M. „Wer Zinssätze mit einer drei oder mehr vor dem Komma mitnimmt, kann im Moment nichts falsch machen“, sagt Sigrid Herbst vom Finanzdienstleister FMH. Mit Blick auf anhaltend niedrige Zinssätze erscheint ihr das Festgeld-Angebot für zwölf Monate der österreichisch-türkischen Deniz Bank besonders interessant: Das Geldhaus hat den Satz im April um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent angehoben und bietet in der Gruppe die attraktivsten Zinsen (siehe „Festgeldkonditionen“). „Als noch recht neues Haus können wir nur über Spitzenzinsen bekannt werden“, sagt Mehmet Ilkserim, Deutschland-Chef der Deniz Bank. Bei der Deniz Bank – wie auch bei einigen anderen Banken – müssen Anleger allerdings mit einem auf 20 000 Euro begrenzten Einlagenschutz leben.

Hier erhalten Sie alle Informationen über Festgeldkonditionen in einem pdf-Dokument

Ihren Festgeldsatz um einen Viertel Prozentpunkt auf drei Prozent verschlechtert hat hingegen die PSD Bank Frankfurt. Man wolle den Zins dem Markt anpassen, heißt es dort. Im Durchschnitt liegen die Fest- und Tagesgeldsätze bei knapp zwei Prozent, wie der monatliche Überblick des Handelsblatts zeigt.

Beim Tagesgeld zahlt das Wertpapierhaus Driver & Bengsch (WPH) mit vier Prozent bis zu 25 000 Euro den höchsten Satz (siehe „Tagesgeldkonditionen“). Offenbar bringt das dem Haus aber nicht genügend Einlagen. Denn bei WPH denkt man darüber nach, wie man das Tagesgeld attraktiver gestalten kann.

Hier erhalten Sie alle Informationen über Tagesgeldkonditionen in einem pdf-Dokument

HANDELSBLATT, Montag, 02. Mai 2005, 08:33 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1030680

11) Ministerin Ulla Schmidt will Sozialabgaben früher kassieren

(HB 2.5.) nach oben

Betriebe müssen für Rentenloch zahlen

Von Karl Doemens

Durch einen früheren Einzug der Sozialabgaben der Unternehmen will Sozialministerin Ulla Schmidt (SPD) ein drohendes 5,5-Milliarden-Loch in den Rentenkassen stopfen, ohne die Beiträge zu erhöhen. Betriebe, die ihre Gehälter zum Monatsende zahlen, sollen demnach von 2006 an zeitgleich auch die Beiträge zahlen müssen. Derzeit haben sie Zeit bis zur Mitte des Folgemonats.

BERLIN. Die Arbeitgeber warnen vor zusätzlichem Verwaltungsaufwand und Finanzierungskosten. Industriepräsident Jürgen Thumann sprach von einem „ordnungspolitischen Amoklauf“.

Das Vorziehen der Beitragsfälligkeit kann nach Regierungsangaben ohne Zustimmung des Bundesrates beschlossen werden. Es würde als Einmaleffekt sämtlichen Sozialversicherungen Zusatzeinnahmen von etwa 20 Mrd. Euro bescheren, weil 2006 praktisch 13 Beiträge fließen würden. Rund neun Mrd. Euro davon kämen laut Schmidt den klammen Rentenkassen zugute.

Mit dem überraschenden Schritt reagiert Schmidt auf die wachsenden Finanznöte der gesetzlichen Alterskassen. Die am vergangenen Freitag vorgestellte Wachstumsprognose der Bundesregierung unterstellt nach Informationen des Handelsblatt wegen der Konjunkturflaute für 2005 und 2006 nur noch eine Steigerung der Lohn- und Gehaltssumme um 0,6 und 1,3 Prozent. Bislang hatte die Regierung 1,6 und 3,0 Prozent erwartet. Damit würden auch die Beitragseinnahmen der Rentenversicherung weit hinter den Erwartungen zurückbleiben. Experten beziffern den Fehlbetrag auf 1,5 Mrd. Euro im laufenden und gut vier Mrd. Euro im kommenden Jahr.

Vor diesem Hintergrund verteidigte der Wirtschaftsweise Bert Rürup das Vorhaben Schmidts als „kleineres Übel“. Zwar handele es sich um einen „kreativen Buchungstrick“, der nur über das kommende Jahr hinweg helfe. Doch eine ansonsten fällige Erhöhung des Rentenbeitrags von 19,5 auf 19,9 Prozent wäre für die Unternehmen die größere Bürde gewesen, sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Auch die Rentenversicherer reagierten positiv: „Das ist ein bemerkenswerter Vorschlag, der unsere Liquidität in deutlichem Maße verbessert“, sagte ein Sprecher des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR). VDR-Vizedirektor Axel Reimann und Herbert Rische, der Präsident der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA), waren von Schmidt am Freitag erst eine Stunde vor Bekanntgabe ihres Vorhabens informiert worden. Die Arbeitgeber wurden von den weitreichenden Plänen unvorbereitet getroffen.

Zwar begrüße er, dass der Beitrag zur Rentenkasse im nächsten Jahr stabil gehalten werden solle, erklärte Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt. Doch habe Schmidt mit ihrer „fragwürdigen Notoperation“ das „falsche Mittel“ gewählt. Hundt kritisierte besonders, dass den Unternehmen „Liquidität in Milliardenhöhe“ entzogen werde.

Schmidt wies die Vorwürfe zurück. Aus ihrer Sicht waren die bisher eingeräumten Zahlungsziele „aus der Zeit der Lohntüte“ sehr großzügig. „Die Sozialversicherungen können sich einen zinslosen Kredit an die Unternehmen nicht mehr leisten“, sagte Schmidt. Nach ihren Angaben entstehen der Wirtschaft maximal Finanzierungskosten von 400 Mill. Euro im Jahr. Zudem werde man den Betrieben ermöglichen, den Januarbeitrag gestückelt zu entrichten.

Praktisch müssen Betriebe, die das Gehalt zum Monatsende überweisen, künftig am drittletzten Arbeitstag des Monats die Sozialabgaben entrichten. Für das Bankgewerbe, das die Gehälter am 15. des Monats anweist, bleibt es beim 25. des Monats als Fälligkeitstermin. Damit könnten die Rentenkassen 2006 den Dezemberbeitrag aus diesem Jahr und zwölf volle Beiträge für das nächste Jahr vereinnahmen. Die zusätzliche Liquidität wird nach Einschätzung von Experten reichen, um die Rücklagen bis zur Bundestagswahl über dem Mindestwert von 3,2 Mrd. Euro zu halten.

Die Arbeitgeber warnen vor einem „erheblichen Verwaltungs- und Kostenaufwand“ in Branchen, die ihre Löhne auf Stundenbasis berechnen. Dort könne die Entgeltabrechnung erst nach Monatsende erfolgen. Bei einer Vorabüberweisung der Sozialbeiträge müssten diese ständig nachkorrigiert werden.

Der Sozialverband VdK unterstützt nach einem Bericht der Chemnitzer „Freien Presse“ die Pläne der Sozialministerin. „Die Arbeitgeber können nicht an allen Fronten Gewinner sein“, sagte VdK-Präsident Walter Hirrlinger. Immerhin hätten sie jahrelang finanzielle Vorteile aus der bisherigen Gesetzgebung gezogen. Zugleich warf Hirrlinger den Arbeitgebern vor, ständig die Forderung nach einem stabilen Rentenbeitrag zu zu erheben, aber selbst nichts dafür tun zu wollen. Auch sie müssten ihr Scherflein dazu beitragen, einen Anstieg der Lohnnebenkosten abzuwehren, sagte er.

HANDELSBLATT, Montag, 02. Mai 2005, 08:29 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1030654

12) Neues Gesetz in Planung (HB 2.5.) nach oben

Steuervorteile für Fonds vor dem Aus

Von Gertrud Hussla, Handelsblatt

Die Steuersparmodelle verlustreicher Film- oder Windkraftfonds dürften bald der Vergangenheit angehören. Doch noch herrscht Unklarheit darüber, ab welchem Stichtag die Finanzämter solche Sparmodelle nicht mehr anerkennen. An dem Gesetzentwurf werde noch gearbeitet, sagte ein Sprecher.

HB DÜSSELDORF. Wie aus dem Entwurf für das „Gesetz zur Verbesserung der steuerlichen Standortbedingungen“ hervorgeht, sollen Anleger nur noch in den Genuss der Vorteile kommen, wenn sie ihre Fondsanteile bis zum 4. Mai gezeichnet haben. Ursprünglich war als Stichtag der 30. September genannt worden. Das Finanzministerium wies entsprechende Berichte am Freitag zurück.

Nach einem neu einzufügenden Paragraf 15b im Einkommenssteuergesetz darf der Anleger Verluste aus Steuerstundungsmodellen nicht mehr mit seinem Einkommen verrechnen. Als Steuerstundungsmodelle werden dabei Fonds bezeichnet, deren Verlustzuweisungen zehn Prozent des eingesetzten Kapitals übersteigen. Allein 90 Prozent der Filmfonds würde damit ihre Grundlage entzogen, schätzen Experten. Über Inhaberschuldverschreibungen konnten Anleger dort teilweise mehr absetzen als sie eingesetzt haben. Damit hat der deutsche Staat im Endeffekt Filme aus Hollywood mit hohen Summen mitfinanziert.

Künftig sollen Verluste aus solchen Modellen nur noch mit Gewinnen aus dem gleichen Modell verrechenbar sein. Das soll „die Vergeudung volkswirtschaftlicher Ressourcen beenden“, heißt es in dem Gesetz. Dem Vernehmen nach sollen von der Verschärfung des Gesetzes auch Anleger geschützt sein, wenn ihr Steuersparmodell vor dem 17. März in den Vertrieb gelangt ist. Die Bundesregierung will mit dem neuen Gesetz 2,5 Mrd. Euro pro Jahr mehr einnehmen und damit teilweise die Senkung der Unternehmenssteuern finanzieren.

HANDELSBLATT, Montag, 02. Mai 2005, 09:05 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1030707

13) Aussichten der Konzerne sind gut (HB 2.5.) nach

oben

Ölkonzerne locken mit hohen Ausschüttungen

Von Thomas Wiede, Handelsblatt

Der britische BP-Konzern erwirtschaftete 2004 dank der rasant gestiegenen Energiepreise den höchsten Jahresgewinn, den je ein britisches Unternehmen erzielt hat. Der amerikanische Konkurrent Exxon-Mobil schaffte es immerhin zum zweithöchsten Ertrag in der US-Geschichte. Als Lohn ist der Branchenführer mit einer Kapitalisierung von über 300 Mrd. Dollar zum schwersten börsennotierten Konzern der Welt aufgestiegen.

HB DÜSSELDORF. Die Analysten von Morgan Stanley halten die Branche für „so gesund wie nie zuvor“. Kein Wunder, denn trotz ihrer schieren Größe wirtschaften die Multis diszipliniert und auf Rendite orientiert. Exxon regiert heute eine „schlankes Reich“, mit etwa der gleichen Anzahl der Beschäftigten wie vor der großen Fusion mit Mobil 1998.

Trotz der Gewinnsprünge haben die Aktienkurse der Giganten in den vergangenen Wochen gelitten: Seit ihren Jahreshöchstständen im März, als auch der Ölpreis zu neuen Rekordwerten auflief, mussten die Kurse der Multis mit Verlusten leben. Etwas enttäuscht reagierten die Anleger Ende vergangener Woche auch auf die Zahlen von Exxon, weil der US-Konzern mit einer Gewinnsteigerung von 44 Prozent im ersten Quartal des Jahres die Erwartungen leicht verfehlte.

„Die Konzerne wurden zu Unrecht abgestraft“, sagt Dennis Nacken von Helaba Trust. Er sieht vor allem für die europäische Öl-Branche noch Kurs-Potenzial, darunter auch für den zweitgrößten Multi Europas, den niederländisch-britischen Konzern Royal Dutch/Shell. Im Juni werden die Aktionäre auf der Hauptversammlung die Fusion der beiden Muttergesellschaften Royal Dutch und Shell Transport Trading beschließen. Die Listung mit zwei getrennten Papieren hätte damit auch ein Ende.

„Shell wird im britischen Index FTSE ein viel höheres Gewicht bekommen“, sagt Nacken. Weil viele Fonds darauf reagieren müssten, sei mit einem „technischen“ Schub für die Aktie zu rechnen. Goldman Sachs hat wegen der überraschend guten Quartalsergebnisse von Shell seine Prognosen für den Konzern in diesem Jahr angehoben: Mit über 19 Mrd. Dollar dürfte Shell am Ende des Jahres eine Mrd. Dollar mehr verdient haben, als die Experten zunächst erwartet hatten.

Auch für Exxon sieht Morgan Stanley eine gute Zukunft. Die Analysten schätzen, dass der wichtige Bereich der Exploration und Produktion zwischen 2004 und 2006 jährlich um bis zu vier Prozent wächst. In den fünf Jahren zuvor erreichte Exxon ein Plus von nur einem Prozent. „Als eines der größten Raffinerieunternehmen der Welt wird Exxon auch von den hohen Margen in dem Segment profitieren“, schreibt Morgan Stanley. Die weltweiten Kapazitäten auf diesem Gebiet dürften wegen der stark gestiegenen Nachfrage nach Mineralölprodukten auf absehbare Zeit noch mit Engpässen zu kämpfen haben.

Positiv bewerten Analysten auch, dass die Konzerne weiter an ihren Renditen

feilen, indem sie wie BP oder Total weniger profitable Chemieaktivitäten veräußern. Zudem schütten die Ölgiganten über Aktienrückkäufe und Dividenden Milliarden an ihre Anleger aus.

Entscheidende für die mittelfristige Kursentwicklung bleibt natürlich der Ölpreis. Während die Ratingagentur Fitch erwartet, dass sich dieser von der 50-Dollar-Marke löst und auf ein durchschnittliches Niveau von 43 Dollar sinkt, hält Goldman Sachs gar ein Niveau von über 100 Dollar für möglich. Doch auch 40 Dollar würden den Multis reichen, um ihre historischen Gewinne des Vorjahres zu wiederholen.

HANDELSBLATT, Montag, 02. Mai 2005, 09:15 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1030715

14) An Geldmenge scheiden sich die Geister (HB

2.5.) nach oben

Forderung nach Zinssenkung wird lauter

Von Norbert Häring, Handelsblatt

In der Geldpolitik driften die Expertenmeinungen immer weiter auseinander. Auf der jüngsten Sitzung des EZB-Schattenrats empfahlen nur noch acht der achtzehn Mitglieder der Europäischen Zentralbank eine Fortsetzung ihrer abwartenden Zinspolitik. Sechs Mitglieder traten für eine Zinssenkung ein, vier dagegen für eine Zinserhöhung.

Zur vergrößerten Ansicht bitte klicken.

Bild vergrößern Zur vergrößerten Ansicht bitte klicken.

HB FRANKFURT/M. Damit waren die Meinungen in dem Expertengremium so polarisiert wie noch nie seit Gründung im November 2002. Dem EZB-Schattenrat, der monatlich über geldpolitische Fragen debattiert, gehören 18 prominente Ökonomen aus Banken, Forschungsinstituten und Hochschulen an.

Nach Berechnungen der Deutschen Bank auf Grundlage der Preise von Zinsterminkontrakten setzen die Marktteilnehmer die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bis zum Jahresende mit 25 Prozent an, die Wahrscheinlichkeit einer Senkung mit neun Prozent.

Grund für die Meinungsgegensätze unter den Experten sind unterschiedliche Grundhaltungen zur Geldpolitik, die in der gegenwärtigen Wirtschaftslage besonders stark zu Tage treten. Während die einen auf Grund der schlechten Konjunkturperspektiven eine zusätzliche geldpolitische Lockerung für nötig halten, richtet die Gegenseite ihren Blick viel stärker auf monetäre Indikatoren. Wegen des seit langem übermäßig starken Wachstums der Geldmenge und der kräftigen Zunahme der Kreditgewährung halten sie eine geldpolitische Straffung für nötig.

„Ich vermute, dass es im EZB-Rat ähnlich aussieht“, sagt Schattenratsmitglied Thomas Mayer von der Deutschen Bank. „Wahrscheinlich prallen auch dort die von der monetären Analyse ausgehenden Befürworter einer Zinserhöhung auf die von der ökonomischen Analyse ausgehenden Befürworter einer noch expansiveren Geldpolitik aufeinander – mit dem Ergebnis einer unveränderten Zinspolitik.“

Im Vormonat waren vier Schattenratsmitglieder für und vier Mitglieder gegen eine Zinserhöhung gewesen. Dem Lager der Zinssenkungsbefürworter schloss sich das neue Schattenratsmitglied Agnès Bénassy-Quéré an, Vizedirektorin des renommierten Pariser Wirtschaftsforschungsinstituts CEPII. Sie nahm den Platz des ehemaligen Chefvolkswirts der Hypo-Vereinsbank, Martin Hüfner, ein, der zuletzt für eine Zinserhöhung argumentiert hatte. „Die Risiken für das Wachstum sind höher als das Inflationsrisiko“, argumentierte die Expertin für Währungspolitik und das internationale Finanzsystem.

Sie verwies auf den negativen Angebotsschock durch den stark gestiegenen Ölpreis und die Belastung durch den hohen Euro-Wechselkurs. Anzeichen für Lohninflation kann sie nicht erkennen und sie geht davon aus, dass die erhöhte internationale Konkurrenz im Zuge der Globalisierung auch in Zukunft Lohnsteigerungen begrenzen werde.

Auch der Genfer Ökonom Charles Wyplosz schloss sich dem Lager der Zinssenkungsbefürworter auf Grund der schlechten Konjunkturperspektiven an. Anders als Bénassy-Quéré sieht er allerdings den gestiegenen Ölpreis eher als ein Argument für eine Zinserhöhung, wenn auch nicht als durchschlagendes.

Dagegen wechselte Thomas Mayer in das Lager der Befürworter einer geldpolitischen Straffung. Er zweifelt am Aussagegehalt der zuletzt meist gesunkenen Wirtschaftsklimaindikatoren und auch daran, dass es wirklich ein großes unausgelastetes Produktionspotential gibt. Er vermutet vielmehr, dass das Potenzialwachstum – also das ohne Inflationsbeschleunigung mögliche Wachstum – im Euroraum inzwischen nicht mehr höher ist als das tatsächliche Wachstum in den letzten Jahren war. Er fürchtet, dass die Lohnsteigerungen nicht mehr lange so moderat bleiben werden, wenn weiter so viel Liquidität in die Wirtschaft gepumpt wird.

Ein weiteres wichtiges Argument der Zinserhöhungsbefürworter ist, dass nach ihrer Einschätzung die überreichliche Liquidität bereits zu Preisblasen an den Immobilien- und Rentenmärkten geführt hat oder noch führen könnte. Dies gefährdet ihrer Ansicht nach die Stabilität der Finanzmärkte.

HANDELSBLATT, Montag, 02. Mai 2005, 09:33 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1030738

15) Drei weitere Staaten im «Vorhof» zum Euro (NZZ 2.5.) nach

oben

Lettland, Malta und Zypern angedockt

Ht. Brüssel, 1. Mai

Der lettische Lats, die maltesische Lira und das Zypern-Pfund nehmen ab dem 2. Mai am Europäischen Wechselkursmechanismus II (WKM II) teil. Damit betreten Lettland, Malta und Zypern ein Jahr nach ihrem EU-Beitritt gewissermassen den «Vorhof» zum Euro. Der Schritt ist am späten Freitagabend auf Antrag der drei Staaten von Vertretern der Mitgliedstaaten der Euro-Zone, der Europäischen Zentralbank (EZB), der bisherigen WKM-II-Teilnehmer sowie des jeweiligen Antragstellers vereinbart worden. Der WKM II bindet die Währungen von EU-Mitgliedstaaten ausserhalb der Euro-Zone an den Euro. Hierzu werden ein Leitkurs gegenüber der Gemeinschaftswährung und eine Standard-Schwankungsbandbreite von ±15% festgelegt. Die neuen Leitkurse wurden mit 0,702804 Lats, 0,429300 Lira und 0,585274 Pfund pro Euro angegeben. Die Einhaltung der Standard-Schwankungsbandbreite wird grundsätzlich durch automatische und in unbegrenzter Höhe erfolgende Notenbank-Interventionen an den Rändern der Bandbreite gewährleistet. Leitkursanpassungen sind im gegenseitigen Einvernehmen möglich.

In Einklang mit dem bisherigen Wechselkursregime haben die lettischen Behörden zudem erklärt, dass sie den Kurs des Lats in einem engen Band von ±1% um den Leitkurs halten wollen. Die maltesischen Behörden wiederum wollen den Pfundkurs am Leitkurs halten. Beides sind unilaterale Verpflichtungen, die der EZB keine zusätzlichen (Interventions-)Pflichten auferlegen. Die Übereinkunft zur Teilnahme am WKM II basiert ferner auf wirtschaftspolitischen Zusagen der drei Staaten, wobei sich aus den Formulierungen die jeweiligen Schwachstellen herauslesen lassen: Bei Malta und Zypern ist es vor allem die Haushaltpolitik, in Lettland die Inflation.

Eine mindestens zweijährige Teilnahme am WKM II «ohne starke Spannungen» und insbesondere ohne Abwertung aus eigener Initiative ist eines von mehreren Konvergenzkriterien, die jedes EU-Mitglied vor dem Beitritt zur Euro- Zone erfüllen muss. Da die zehn neuen Mitgliedstaaten im Gegensatz zu Dänemark und Grossbritannien kein «Opt-out» haben, müssen sie im Prinzip die Gemeinschaftswährung einführen, sobald sie die Kriterien erfüllen. Estland, Litauen und Slowenien nehmen bereits seit dem 28. Juni 2004 am WKM II teil. Zusammen mit Dänemark sind nun sieben Staaten im WKM II. Die grösseren neuen EU-Staaten, Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei, stehen noch ausserhalb.

16) Globalisierung zum Nutzen aller (NZZ 2.5.) nach

oben

Pariser Ministerkonferenzen der OECD und der IEA

Die Jahreskonferenzen der OECD und der IEA stehen unter dem Motto der Globalisierung und ihrer Nutzung zum Wohl aller Beteiligten. Das Stelldichein von Ministern und hohen Beamten gibt auch die Möglichkeit zu handelspolitischen Verhandlungen im Zusammenhang mit der Dauha-Welthandelsrunde.

Ug. Paris, 30. April

Die Globalisierung und die notwendigen Strukturanpassungen, die Entwicklung armer Länder, die Sicherheit der Versorgung mit Energie und deren effiziente Nutzung sowie der Welthandel sind die Themenkreise, die Montag bis Mittwoch in Paris in mehreren Tagungen behandelt werden. Neben der Ministerkonferenz der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Ministerkonferenz der Internationalen Energieagentur (IEA) werden Konsultationen über die Dauha-Runde der Welthandelsorganisation (WTO) und Gespräche von Nettoimporteuren von Nahrungsmitteln, den sogenannten G-10, durchgeführt. Die Schweiz wird an der IEA-Tagung durch Bundesrat Moritz Leuenberger und an der OECD-Konferenz durch Bundesrat Joseph Deiss vertreten sein.

Wie man am besten Treibstoff spart

Die OECD-Konferenz wird prüfen, wie die zur Realität gewordene Globalisierung zu gestalten ist, damit alle Länder profitieren und gleichzeitig die strukturellen Anpassungen meistern können. Fünf Aspekte stehen im Vordergrund: die Folgen der Globalisierung für die Entwicklung der Wirtschaft der OECD-Länder, der Rahmen für rechtzeitige, effiziente und umweltverträgliche Investitionen in die Energieinfrastruktur, die strukturelle Anpassung der OECD-Länder an das Wachstum und die industrielle Entwicklung wichtiger Entwicklungsländer, die entwicklungspolitischen Verpflichtungen der Industrieländer in Bezug auf die Millennium- und Monterrey-Erklärungen der Uno und schliesslich die Möglichkeiten einer Beschleunigung der Verhandlungen der Dauha- Welthandelsrunde (z. B. Öffnung der eigenen Märkte, Liberalisierung der Landwirtschaft, Abschaffung der Exportsubventionen).

Basis der Diskussionen ist eine von der OECD erstellte Analyse der Bedingungen einer erfolgreichen, effizienten Anpassung an handelsbedingte Strukturveränderungen. Diskutiert werden soll auch, wie Industrieländer die Effizienz des von «Outsourcing» bedrängten Dienstleistungssektors verbessern können. Ein Teilbereich ist das Verhältnis zwischen Industrieländern und der OECD nicht angehörenden Staaten, deren Wirtschaftswachstum preistreibende Effekte bei Rohstoffen hat.

An der Tagung der IEA, an der auch Nichtmitgliedländer wie Russland anwesend sein werden, geht es um die Versorgungssicherheit, die Abhängigkeit von einzelnen energieexportierenden Regionen sowie die Effizienz der Energienutzung. Eine grundsätzliche Energieverknappung befürchtet die IEA zwar nicht (vgl. NZZ vom 27. 10. 04). Aber unter dem Motto «Investieren für die Zukunft» werden kurzfristige Versorgungsrisiken, regionale Lieferabhängigkeiten, eine langfristige Versorgungsdiversifikation, eine höhere Nutzungseffizienz und (mit der OECD) das Problem der ungenügenden Investitionen behandelt. Das Sparpotenzial bei kurzfristigen Versorgungsengpässen von Erdöl hat die IEA in der Studie «Saving Oil in a Hurry» aufgezeigt. Am effizientesten reduzieren den Treibstoffverbrauch «Car-Pooling»-Programme, Fahrverbote, das Arbeiten von zu Hause, die verkürzte Arbeitswoche (bei längerer täglicher Arbeitszeit), ein effizienterer Fahrstil sowie - etwas weniger deutlich - geringere Höchstgeschwindigkeiten.

Vortasten in der Dauha-Runde

Die OECD- und IEA-Konferenzen erlauben am Rande auch handelspolitische Gespräche. Die Nahrungsmittel importierenden G-10-Länder (Bulgarien, Island, Israel, Japan, Korea, Liechtenstein, Mauritius, Norwegen, die Schweiz und Taiwan) werden ihre gemeinsamen Interessen diskutieren und ihr Verhalten in den Verhandlungen der Dauha-Runde abstimmen. Mehr als 30 Handelsminister halten am Mittwoch eine Mini-Ministerkonferenz ab. Die Handelsgespräche stehen, wie WTO-Generalsekretär Supachai Panitchpakdi vor kurzem warnte, am Rande einer Krise. Ohne Beschleunigung drohe ein Scheitern der Ministertagung im Dezember in Hongkong, die den Weg zum Abschluss der Handelsrunde im Jahr 2006 ebnen soll. Unklar ist, ob bis Ende Juli eine Einigung über eine Entwurfsskizze des Arbeitspapiers für Hongkong erzielt werden kann.

17) Die Anleger im Bann tiefer Renditen (NZZ

2.5.) nach oben

Neuorientierung bei Risiken, Zielkonflikten und Prognosen

Gemäss den Autoren greift die gegenwärtige Interpretation der Volatilität als Risikomass zu kurz und lenkt von den tatsächlichen drei Gefahren für die Anleger ab. Sie plädieren deshalb für andere Produkte, eine höhere Beratungsqualität und die Nutzung von fundierteren Prognosemethoden als den derzeit oft noch gebräuchlichen. (Red.)

Von Thomas Schulz und Marcel Roost*

Nach dem Schock der ausgeprägten Baisse in den Jahren von 2000 bis 2003 sollten sich die Anleger nicht darauf beschränken, die Jagd nach Gewinnen mit neuen Mitteln fortzusetzen. In einem Umfeld niedriger Renditen als mindestens so bedeutend erweist sich eine neue Sicht auf Risiken und damit verbundene Zielkonflikte sowie Verbesserungen bei den Prognosemethoden. Mit der Professionalisierung der Vermögensverwaltung wurde der Begriff «Risiko» zunehmend mit dem statistischen Mass der «Volatilität» und damit verwandten Konzepten gleichgesetzt. Die Volatilität bezeichnet vereinfacht gesagt die Schwankungsbreite um einen Mittelwert. Überträgt man diese Gleichsetzung auf das heutige Umfeld, würde das heissen, dass die zurzeit niedrigen Volatilitäten tiefe Risiken implizieren, was für einen risikoaversen Investor einen positiven Zustand darstellt. Diese Interpretation greift jedoch zu kurz, denn je nach Trend der Volatilität (steigend, fallend oder seitwärts gerichtet) können gleiche Schwankungsbreiten zu völlig anderen Wertentwicklungen führen. Entsprechend sind volatilitätsbasierte Risikomasse für die meisten Anleger nicht nur unanschaulich, sondern bergen auch die Gefahr in sich, von den aus Anlegersicht wirklich elementaren Risiken abzulenken.

Drei elementare Gefahren

Im Grunde sind die Anleger - unabhängig davon, ob es sich um private oder institutionelle handelt - den folgenden drei elementaren Risiken ausgesetzt: Geld zu verlieren, keine genügende Finanzierung der (langfristigen) Verbindlichkeiten zu erreichen und ein schlechteres Abschneiden als die Vergleichsgruppe hinnehmen zu müssen. Während das erste Risiko wohl nicht erklärungsbedürftig ist, ist beim zweiten zu beachten, dass von einer umfassenden und langfristigen Sicht der Verbindlichkeiten ausgegangen wird. Am anschaulichsten zeigt sich dies bei den Pensionskassen, deren Renditen im Umfeld tiefer Zinsen hinter dem Mindestzinssatz bzw. dem technischen Zinssatz hinterherhinken.

Das dritte Risiko wird mangels Objektivierbarkeit oft ausgeblendet, spielt aber im Bewusstsein der Anleger eine nicht zu unterschätzende Rolle. Dies ändert sich in der Praxis beispielsweise dann, wenn ein Anleger feststellt, dass ein von ihm gekaufter Anlagefonds in einer Performance- Rangliste weit unten figuriert. Dabei hegen die meisten Anleger doch den Wunsch, besser als die anderen abzuschneiden. Bei den Institutionellen dagegen verhält es sich tendenziell umgekehrt, d. h., man will keinesfalls schlechter als der Durchschnitt abschneiden, was unter anderem die Affinität der Institutionellen zum indexierten Anlegen erklärt.

Zielkonflikte transparent machen

Es versteht sich von selbst, dass innovative Vermögensverwalter Produkte und Dienstleistungen entwickelt haben, die ihren Kunden helfen sollen, diese drei Risiken in Schach zu halten. So begegnet die Credit Suisse Group der Gefahr des Geldverlierens mit kapitalgeschützten Produkten, der Gefahr der misslungenen Finanzierung von Verbindlichkeiten mit einem neuen, diese noch stärker berücksichtigenden Beratungsansatz und der Gefahr eines gegenüber der Vergleichsgruppe schlechteren Abschneidens mit einer offenen Produktepalette. Entscheidend im Umgang mit den drei erwähnten Risiken ist allerdings deren integrierte Betrachtung, zumal untereinander erhebliche Zielkonflikte bestehen. Ein Anleger, der nur das Risiko des Geldverlierens minimiert, kann je nach Marktentwicklung Gefahr laufen, mit dieser Strategie zu wenig Rendite für die Finanzierung seiner Verbindlichkeiten zu erzielen oder hinter seine Vergleichsgruppe zurückzufallen. Selbstverständlich kann auch das Umgekehrte eintreten, weshalb es die Aufgabe des Anlageberaters ist, im Gespräch mit dem Kunden auszuloten, wie er die drei Risiken gewichtet, und ihm besonders auch die erwähnten Zielkonflikte transparent darzulegen. Werden diese nicht von Anfang an offen gelegt, um falschen Erwartungen vorzubeugen, sind Enttäuschungen programmiert.

Zu wenig thematisierte Prognosen

Neben entsprechenden Produkten und Beratungsprozessen erfordert der erfolgreiche Umgang mit den beschriebenen Risiken und Zielkonflikten auch ein Verständnis für das Wesen der Finanzmärkte, von deren Entwicklung es schliesslich abhängt, wie und in welchem Ausmass die erwähnten Zielkonflikte zum Tragen kommen. Dies führt zu einem weiteren, zentralen Aspekt, der in der Vermögensverwaltungsbranche leider noch viel zu wenig thematisiert wird: die Qualität der Prognosebildung. Hier reicht das Spektrum von rein qualitativen Gedankenspielen bis hin zu pseudoexakten Punktschätzungen, deren Grundlage nicht selten «Steinzeit-Methoden» sind.

Dabei gäbe es seit Jahrzehnten fundierte Methoden wie die Fuzzy Logic, die in der Weltraumfahrt oder auch in der Politik mit Erfolg angewandt wird. Ein Vorteil der Fuzzy Logic besteht darin, dass Szenarien nicht mit exakten Wahrscheinlichkeitsannahmen versehen werden müssen, sondern dass mit unscharfen (fuzzy) Grössenordnungen operiert werden kann (grösser als, kleiner als, gleich, mindestens, maximal, Intervalle). Denn Wahrscheinlichkeiten treffsicher zu schätzen, übersteigt die menschlichen Fähigkeiten der antizipativen Informationsverarbeitung.

Die Vorteile der Fuzzy Logic

Im Kern zeichnet sich Fuzzy Logic dadurch aus, dass alle definierten Szenarien berücksichtigt werden, gewichtet nach den jeweiligen «Fuzzy»-Eintrittswahrscheinlichkeiten. Entsprechend wird beispielsweise in einer Wachstumsphase die Möglichkeit einer überraschenden Rezession nie gänzlich ausgeblendet. Für den Anleger folgt daraus, beim Investieren sein Augenmerk nicht einseitig auf die Rendite zu richten, sondern vor allem die Frage zu stellen, mit welcher Methode Vermögensverwalter zu ihren Prognosen gelangen, denn diese Prognosen bewirken letztlich den Unterschied zwischen fundierten und weniger fundierten Beratungen.

* Dr. Thomas Schulz und Dr. Marcel Roost sind im Corporate Development der Credit Suisse Group in Zürich tätig.

18) Thumann reagiert auf Kritik an weicher Gangart im Kapitalismusstreit

(HB 2.5.) nach oben

BDI-Chef schwenkt auf harten Kurs um

Nach heftigem Unmut aus den eigenen Reihen ist der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Jürgen Thumann, in der Debatte um die Kapitalismuskritik von SPD-Chef Franz Müntefering auf einen härteren Kurs umgeschwenkt.

pt/pk BERLIN. So soll es vor Gesprächen mit der Bundesregierung über einen „Pakt für Investitionen und Innovationen“ nun zunächst ein klärendes Treffen zwischen Thumann, den BDI-Vizepräsidenten und Müntefering geben. Dabei soll Müntefering bewegt werden, von seiner Schelte abzurücken. Ein Termin stand gestern allerdings noch nicht fest.

Während Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt und DIHK-Chef Ludwig Georg Braun Münteferings Attacke von Anfang an als „ verantwortungslose Hetzkampagne“ zurückgewiesen

hatten, hatte Thumann vor gut einer Woche zunächst Verständnis für Münteferings Kritik geäußert. Er räumte ein Glaubwürdigkeitsproblem der Unternehmen ein und forderte sie zu mehr sozialer Verantwortung

auf.

Dies sorgte dem Vernehmen nach intern ebenso für Empörung wie die Tatsache, dass Thumann die öffentliche Debatte der vergangenen zwei Wochen Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt überließ. Nicht Thumann, der als Präsident des Industrieverbands BDI eigentlich die erste Adresse für einen Konter auf Münteferings Pauschalschelte gewesen wäre, vertrat die Wirtschaft in Zeitungsinterviews und Talkshows wie der Sonntagsrunde von Sabine Christiansen, sondern der Chef des Sozialpartnerverbandes BDA zog alle Pfeile der Antikapitalismusdebatte auf sich. Dabei hat Hundt als Chef eines vor allem im Inland arbeitenden Unternehmens, das in den vergangenen Jahren zusätzliche Arbeitsplätze schuf, die geringste Veranlassung, sich den Schuh anzuziehen.

Erst nach harscher Kritik aus den eigenen Reihen – sein Vorgänger Michael Rogowski warnte Thumann öffentlich, „in den Chor der Weichmacher einzustimmen“ – und auf internen Druck seiner Vizepräsidenten fand Thumann härtere

Worte. Beim Treffen mit Kanzler Gerhard Schröder vergangenen Mittwoch forderte er ein Ende der „verheerenden Debatte“ und warf Müntefering wahlkampftaktischen „Populismus pur“ vor, der Investoren verschrecke, Unternehmen ins Ausland treibe und Jobs gefährde.

19) Springer-Chef Döpfner: Entwicklung in der Debatte geht "in der Sache fehl"

(HB 2.5.) nach oben

Grüne nehmen Unternehmen in Schutz

In der Debatte um Auswüchse des Kapitalismus hat die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, die Wirtschaft vor überzogener Kritik in Schutz genommen.

HB BERLIN. „Firmen müssen Gewinne machen dürfen, sonst gibt es keine Jobs“, sagte Göring-Eckardt der „Berliner Zeitung“ (Montag).

Die meisten Unternehmer übernähmen schon heute soziale und gesellschaftlichen Verantwortung. „Häufig sichern Unternehmen, die neue Standorte in Osteuropa aufbauen, zugleich Arbeitsplätze in

Deutschland“, sagte Göring-Eckardt.

Nach Auffassung des deutschen Groß- und Außenhandels trägt die Kapitalismuskritik des SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering zum negativen Wirtschaftsklima in Deutschland bei. „Sehr viele Unternehmer sagen, jetzt warte ich erst mal ab und schaue, wo die Fahrt hingeht. Wenn diese Saat aufgeht, dann haben wir nicht fünf Mill. Arbeitslose, sondern sechs oder sieben

Millionen“, sagte der Präsident des Branchenverbandes BGS, Anton Börner, der Zeitung „Die Welt“ (Montag).

Der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer AG, Mathias Döpfner, sagte in der ARD-Sendung „Sabine Christiansen“, die Entwicklung in der Debatte gehe „in der Sache fehl“. Das Problem sei, dass es „in diesem Land wirtschaftlich sehr schlecht aussieht“.

DGB-Chef Michael Sommer sagte in der Sendung, die Kritik richte sich „nicht gegen die soziale Marktwirtschaft, sondern gegen Auswüchse“. Es ginge um die Frage, wie sich „Unternehmen und Unternehmer benehmen“. Fehlentwicklungen müssten erkannt und gestoppt werden.

Der Grünen-Parteichef Reinhard Bütikofer sprach sich für eine staatliche Subventionierung der Lohnnebenkosten aus. Auf diesem Weg könnten Investitionen in neue Jobs vor allem für Niedrigqualifizierte attraktiver gemacht werden, sagte Bütikofer dem „Mannheimer Morgen“ (Montag). „Wenn wir das anpacken würden, könnten wir einen großen Schritt nach vorne machen“, sagte er.

Bütikofer lehnte den Vorschlag von SPD-Fraktionsvize Ludwig Stiegler ab, Aktionären das Stimmrecht zu nehmen, wenn sie noch nicht mindestens zwei Jahre an einem Unternehmen beteiligt

sind.

Müntefering selbst rief zum Einsatz für mehr Gerechtigkeit und Solidarität auf. Der Spruch „Geld regiert die Welt“ dürfe nicht akzeptiert werden, sagte er am Sonntagabend in der evangelischen Kreuzkirche in Bonn. „Wenn das Eigentum zum Goldenen Kalb wird, dann geht die Gerechtigkeit vor die Hunde.“ Die soziale Marktwirtschaft müsse erhalten bleiben, sie sei auch auf der Basis solidarischer Grundprinzipien wachstums- und konkurrenzfähig.

HANDELSBLATT, Montag, 02. Mai 2005, 08:24 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1030674

20) UBM: Operatives Ergebnis gesunken - Dividende bleibt gleich

(Wirtschaftsblatt 2.5.) nach oben

Unternehmen schüttet 0,88 Euro je Aktie aus

(c)

Die UBM Realitätenentwicklung schüttet für das abgelaufene Jahr eine unveränderte Dividende von 0,88 Euro je Aktie aus, die Gewinne sind allerdings rückläufig. So ging das EBIT um 37% auf 10,2 Mio. Euro zurück, das Ergebnis nach Steuern betrug 9,4 Mio. Euro, nach 9,5 Mio. Euro im Jahr 2003. Das EBIT sei aber nur bedingt vergleichbar, da es

2003 zu einmaligen Verkaufserlösen gekommen ist, heisst es seitens der UBM.

UBM hat 2004 einen Aktiensplit im Verhältnis von vier zu eins durchgeführt und hat zugleich die Vorzugs- in Stammaktien gewandelt.

Per Jahresende umfasste das Portfolio 96 Objekte mit einer vermietbaren Nutzfläche von 185.000 Quadratmeter

umfasst.

UBM steht im Einflussbereich der Baugesellschaft A. Porr und der BA-CA nahestehenden Stiftungen. (bs)

21) Keine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt (ORF.on

2.5.) nach oben

Die Arbeitslosigkeit ist im April weiter gestiegen. Zum Monatsende waren 245.809 Personen und damit um 5.253 oder 2,2 Prozent mehr ohne Job als vor einem Jahr. Gegenüber März sank die Arbeitslosigkeit saisonbedingt um 9,8 Prozent bzw. 26.825 Menschen.

Bartenstein: "Verhaltene Konjunktur"

Das teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit. Die Zahl der Beschäftigten wird sich voraussichtlich um 1,1 Prozent oder 33.563 auf 3,202.603 erhöhen.

Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Bartenstein (ÖVP) macht die "nach wie vor verhaltene Konjunktur", den Anstieg der Arbeitslosigkeit im Tourismus nach den Osterferien und den weiterhin anhaltenden Zustrom von deutschen Arbeitskräften für die ungebrochene Zunahme verantwortlich.

Mehr als die Hälfte des Anstiegs der Arbeitslosigkeit sei auf den Tourismus zurückzuführen, so das Wirtschaftsministerium.

Nationale Quote stieg auf 7,2 Prozent

Die nationale Arbeitslosenquote beträgt nach den Schätzungen des Arbeitsmarktservice (AMS) 7,2 Prozent nach 7,1 Prozent im Vergleichsmonat 2004. Im März 2005 war die Arbeitslosenquote noch saisonbedingt höher bei 7,9 Prozent gelegen.

Mehr als 50.000 in Schulung

Die vom Wirtschaftsministerium bekannt gegebene Arbeitslosenzahl bezieht die Schulungen nicht ein, die gerade im April besonders kräftig gestiegen sind. Mit 51.388 liegt die Zahl der Personen in Schulungen im April 2005 um 7.635 oder 17,5 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Inklusive der in Schulungen befindlichen Personen betrug die Zahl der Arbeit Suchenden im April daher 297.197. Die EU-Quote für Österreich beträgt gleich bleibend 4,6 Prozent.

Die Jugendarbeitslosigkeit ist im April 2005 trotz der Zunahme der Schulungen um 6,7 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres gestiegen.

Stärkste Zunahme in Vorarlberg

Die stärkste - relative - Zunahme verzeichnet Vorarlberg (plus 12,4 Prozent), gefolgt von Tirol (+9,2 Prozent) und dem Burgenland (+7,8 Prozent). In Kärnten (+1,0 Prozent) entwickelte sich die Arbeitslosigkeit im Vergleich zu den anderen Bundesländern relativ günstig.

In Wien ist die Zahl der Arbeitslosen - entgegen dem Bundestrend - im vergangenen April erneut gesunken: Ende des Monats waren in der Bundeshauptstadt 79.301 Personen arbeitslos gemeldet, um 3.043 oder 3,7 Prozent weniger als im April des Vorjahres.

22) Einserfrage: Auftakt zu einer neuen Terrorwelle gegen Urlauber?

(Standard 2.5.) nach oben

Eine Einschätzung der Hintergründe für die Kairoer Anschläge gibt: Henner Fürtig, Ägypten-Experte am Deutschen Orient-Institut

Henner Fürtig ist Mitarbeiter am Deutschen Orient-Institut. Seine Forschungsschwerpunkte sind Ägypten, die arabische Halbinsel und der Irak.

Henner Fürtig: Im Moment gibt es darauf wohl noch keine schlüssige Antwort. Aber dass hier mehrere Anschläge innerhalb so kurzer Zeit stattgefunden haben, deutet wohl darauf hin, dass hier etwas Neues begonnen hat. Aber so weit möchte ich mich festlegen: Der organisierte Terrorismus, wie wir ihn aus den 90er Jahren kennen, feiert keine Wiederauferstehung. Man gewinnt eher den Eindruck, dass es sich um Einzeltäter handelt und keine große Organisation dahinter steckt.

derStandard.at: Aus Ihrer Sicht ist die These der Behörden, dass es sich um Einzeltäter handelt, also nicht nur eine Schutzbehauptung?

Henner Fürtig: Ich habe keine Veranlassung, die ägyptische Regierung in Schutz zu nehmen. Aber wie gesagt, der bisher bekannte organisierte Widerstand ist in der Tat zerschlagen und Handschrift und vor allem die Primitivität der verwendeten Sprengsätze spricht eher für die These, dass es sich um Einzeltäter handelt.

derStandard.at: Man rätselt darüber, dass an den Anschlägen Frauen beteiligt waren. Wie deuten Sie das?

Henner Fürtig: Auch das spricht eher dafür, dass hier Einzeltäter am Werk waren. Terrororganisationen wie die Al Kaida haben bisher keine Frauen "verwendet", die einzige Ausnahme sind die Schwarzen Witwen in Tschetschenien. Aber eigentlich ist das eher ungewöhnlich.

Eine indirekte Beeinflussung kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, das Internet ist voll von Websites, auf denen man Anleitungen zum Bau von Bomben findet und man weiß nie, welche technischen Möglichkeiten die Terroristen haben. Aber diese Attentäter nehmen mit Sicherheit keine Anweisungen von Al Kaida entgegen.

derStandard.at: Welche Motive vermuten Sie hinter den Anschlägen?

Henner Fürtig: Ein Motiv ist sicherlich, den Tourismus als eine der Haupteinnahmequellen der ägyptischen Wirtschaft zu treffen. Er ist gegen die Regierung gerichtet, die zu einer Abkehr von ihrer Politik gezwungen werden soll. Aus islamistischer Sicht ist sie zu pro-amerikanisch und auf einen Ausgleich mit Israel bedacht.

(sof)

Forum (1 Posting)

Michael Newman

| 02.05.2005 14:29 antworten

Leider hat Herr Fürtig nicht ganz recht. Sowohl Hamas als auch die AlAksa Brigaden haben schon Frauen für Terroranschläge eingesetzt. Zwar noch nicht sehr häufig, aber es schon einigemale vorgekommen.

Und bei Flugzeugenführungen haben PLO-Aktivistinnen schon mehrfach mitgemacht.

23) Rekord-Umsatz im April (Standard 2.5.) nach oben

Raiffeisen International pusht Wiener Börse im April auf 5,8 Milliarden Euro Umsatz - Vorstand Buhl: "Kein einmaliges Ereignis"

Mit einem Gesamtumsatz von 20,84 Mrd. Euro in den ersten vier Monaten dieses Jahres konnte die Wiener Börse bereits ihren Jahresumsatz von 2002 (12,73 Mrd. Euro) weit überschreiten.

Wien - Die Wiener Börse konnte im April 2005 den höchsten Umsatz aller Zeiten im Equity Market verbuchen. Wie die Börse in einer Aussendung bekannt gab, lag der Gesamtumsatz der insgesamt 110 Titel in den Segmenten "Prime market", "Standard market continous" und "Standard market auction" bei 5,8 Milliarden Euro und damit um 400 Millionen über dem bisherigen Rekord-Umsatz vom März (5,4 Mrd. Euro).

Noch im April 2004 war der Umsatz bei nur 2,97 Mrd. Euro und damit bei knapp der Hälfte des jetzigen Rekordwertes gelegen. Mit einem Gesamtumsatz von 20,84 Mrd. Euro in den ersten vier Monaten dieses Jahres konnte die Wiener Börse bereits ihren Jahresumsatz von 2002 (12,73 Mrd. Euro) weit überschreiten.

Buhl: "Maßgeblicher Beitrag von Raiffeisen International"

"Auch wenn die Raiffeisen International einen maßgeblichen Beitrag zu diesem historischen Hoch geleistet hat, handelt es sich beim Umsatz-Alltime-High um kein einmaliges Ereignis", betont Börse-Vorstand Michael Buhl.

Das Ostengagement der gelisteten Unternehmen – 86 Prozent der im ATX gelisteten Unternehmen sind in Osteuropa aktiv – und das daraus zunehmende Interesse internationaler Anleger werden auch in Zukunft die Umsatzzahlen kontinuierlich steigen lassen, zeigt Buhl zuversichtlich, zumal sich auch die anderen Kennzahlen der Wiener Börse einer stetigen Zunahme erfreuen: Der Fließhandelsindex ATX hat seit Ultimo 2000 rund 140 Prozent zugelegt, die Marktkapitalisierung beträgt mit Ende April 2005 73,18 Mrd. Euro. (red)

Rekord-Umsatz im April

24) "Alle Alarmglocken schrillen" (Standard

2.5.) nach oben

In Österreich steigt der Anteil der "working poor", wie aus dem Sozialbericht hervorgeht. Die Debatte über die Forderung nach 1000 Euro Mindestlohn wird wieder aktuell

235.000 Menschen sind in Österreich von Armut bedroht, obwohl sie voll berufstätig sind.

Bericht über die soziale Lage 2003-2004 des Sozialministeriums

Wien – Öster-arm in Österreich: Die Zahl der Armutsgefährdeten steigt, von zwölf Prozent im Jahr 2000 auf 13,2 Prozent. Damit ist jeder achte

Österreicher (1.044.000 Menschen) armutsgefährdet – hat also, nach der EU-Definition von Armut, weniger als 60 Prozent des statistischen Medianeinkommens zur Verfügung (785 Euro pro Monat). Diese Quote von 13,2 Prozent ist zwar im EU-Schnitt relativ niedrig – lässt aber bei Experten wie Caritas-Präsident Franz Küberl nach eigenen Worten "alle Alarmglocken schrillen". Ein Grund für die Besorgnis: Die Zahl der "working poor" wächst.