Michael Aharon Schüller's Private Office

zurück // MAS private office -> Tagesinformationen -> April und Mai 2005 -> Montag 9.5.2005

![]()

NB 1: Bitte beachten: die hier angeführten Copyright-geschützten Texte und Graphiken u.a. sind nur für den persönlichen Gebrauch! Dies gilt auch für einen Teil der hier erwähnten LINKS! Der Stern hinter dem Artikel-Datum signalisiert, der Artikel ist von einem zurückliegenden Tag, also ein Nachtrag oder eine Wiederholung..

NB 2: Die Artikel werden weitgehend ungeordnet präsentiert, sie sind nach

Wichtigkeit ( durch !-Markierung) oder nach Rubrik nur ansatzweise geordnet.

NB 3: Die hier wiedergegebenen Artikel lassen keinen Rückschluss auf meine persönliche

Meinung zu. Sie reflektieren aber m.E. den tagsaktuellen Meinungsfluss - eben

das, was "heute" die Zeitgenossen gerade bewegt. Zum zweiten geben sie

schlichtweg Sachinformation oder m.E. aufschlussreiche Kommentare zu

unterschiedlichsten Themen wieder, möglichst aus qualitativ hochwertigen

Quellen und kompetenter Feder.

Links des Tages: 60-Jahre-nach-Kriegsende

(Standard), Jubiläumsjahr

(Standard),

1) Intercell weitet Verluste im 1. Quartal aus (Wirtschaftsblatt

9.5.) mehr...

Produktentwicklungen können mit Börsegeld deutlich vorangetrieben werden

2) Folge der Konjunkturschwäche (HB 9.5.) mehr...

Fiskus drohen Milliarden-Steuerausfälle

3) Monatliche Umfrage: Anleger pflegen ihren Aktienpessimismus (HB

9.5.) mehr...

4) NACHTRAG "Auch Bonds bergen ein Kursrisiko" (HB 6.5.*) mehr...

Was würden Sie derzeit bevorzugen, Aktien oder Anleihen?

5) NACHTRAG: Magere Renditen schrecken Anleger nicht (HB

6.5.*) mehr...

Investoren schätzen Anleihen - Deutscher Markt bietet eine große Auswahl an Zinspapieren

6) Opposition soll sich beim Subventionsabbau bewegen mehr...

Bundesregierung dementiert Pläne zur Mehrwertsteuer-Erhöhung

7) Wende im April (HB 9.5.) mehr...

Zahl der Pkw-Neuzulassungen erstmals gestiegen

8) Einfamilienhäuser in Miete liegen im Trend (Wirtschaftsblatt

9.5.) mehr...

Auch anhaltende Nachfrage nach Grundstücken in Ostösterreich

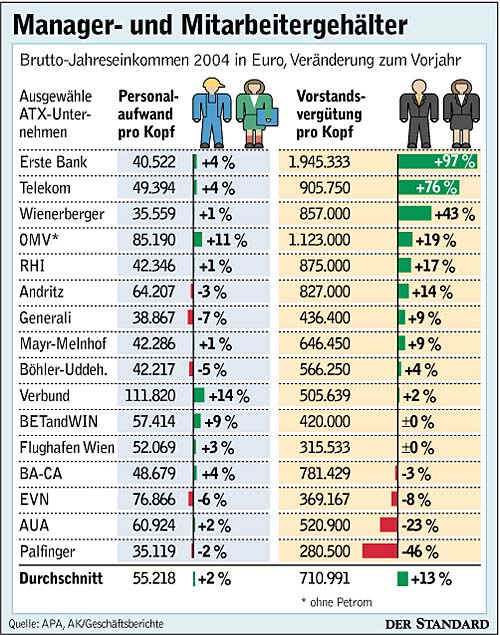

9) ATX-Vorstände verdienen im Schnitt 710.991 Euro (Standard 9.5.) mehr...

Die Vorstände der größten - im ATX enthaltenen - Unternehmen Österreichs verdienen rund 13-mal so viel wie ihre Mitarbeiter

10) Geheimniskrämer (Standard 9.5.) mehr...

Transparenz bei den Manager-Gehältern sorgt zwar auch für Neid,

darauf zu verzichten wäre trotzdem grundlegend falsch.

11) Österreichs Top-Manager unter Europas Spitzenverdienern (Standard

9.5.) mehr...

Studie: Heuer voraussichtlich 3,6 Prozent höhere Spitzengehälter - Managergehälter abhängig von Mitarbeiterzahl und Umsatz

12) "Sie rebellieren nicht" (Standard 9.5.) mehr...

Österreichs Jugend sieht sich als weltoffen, hat wenig Achtung vor Politikern, schätzt Demokratie - und einen ruhigen TV-Abend

13) Steuerschätzung: Union warnt vor historischem Haushaltsloch (HB

9.5.) mehr...

14) Vorstandschef verlässt Unternhemen (HB 9.5.) mehr...

Hedge-Fonds entmachten Börsen-Chef Seifert

15) Politiker enttäuscht

(HB 10.5.) mehr...

Rot-grüne Kritik an Köhler-Rede

16)

1) Intercell weitet Verluste im 1. Quartal aus

(Wirtschaftsblatt 9.5.) nach oben

Produktentwicklungen können mit Börsegeld deutlich vorangetrieben werden

(c) Intercells muss im 1. Quartal einen Nettoverlust von 5,0 Millionen Euro verkraften. In der Vorjahresperiode betrug der Verlust 4,7 Millionen Euro. Dieser Anstieg lässt sich auf die fortgeschrittene Produktentwicklung zurückführen, heisst es seitens des Börseneulings. Die Einnahmen, welche unternehmensbedingt quartalsweise schwanken, beliefen sich in den ersten drei Monaten 2005 auf 0,4 Millionen Euro, verglichen mit 0,3 Millionen Euro im Vergleichszeitraum 2004. Der Cash Flow betrug -6,8 Mio. Euro (Vorjahresperiode: -4,6 Mio. Euro).

Die betrieblichen Aufwendungen stiegen von 5,1 Millionen im 1. Quartal 2004 auf 5,6 Millionen im 1. Quartal 2005. Dieser Anstieg sei bedingt durch eine Erhöhung der Forschungs- und Entwicklungskosten, die teilweise durch den Rückgang der Verwaltungs- und Vertriebskosten sowie der sonstigen betrieblichen Aufwendungen kompensiert wurden. Die liquiden Mittel des Unternehmens beliefen sich zum Ende des 1. Quartals 2005 auf 70,9 Millionen Euro. Der Börsegang im Februar 2005, einschliesslich der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, erzielte einen Nettoerlös von 46,0 Millionen Euro. "Unsere überzeugende Finanzlage sichert uns eine sehr gute strategische Position und ermöglicht, unseren Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis durch Phase III Studien bis zur Marktregistrierung zu bringen. Die Entwicklung unseres therapeutischen Impfstoffes gegen Hepatitis C sowie die prä-klinischen Produktkandidaten können ebenfalls wesentlich vorangetrieben werden", sagt Werner

Lanthaler, CFO von Intercell. "Die Ausgaben für unsere Entwicklungsprogramme entsprechen unseren Erwartungen und wir rechnen mit vermehrten Einnahmen aus Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen im Laufe des Jahres."

Status Quo beim Immunizer

Ein Forschungs- und Entwicklungsabkommen über den Einsatz der Intercells Adjuvans-Technologie

(Immunizer) im Malaria-Impfstoff-Programm des US Naval Medical Research Center (NMRC) wurde abgeschlossen. Dabei wird Intercells Adjuvans IC31TM mit den Malariaimpfstoffantigenen des NMRC kombiniert und im Rahmen von Malariaschutzmodellen im NMRC getestet. "Dieses Abkommen unterstreicht unsere guten strategischen Beziehungen zu öffentlichen Institutionen in den USA und die zunehmende weltweite Akzeptanz unseres Adjuvans IC31TM. Wir freuen uns, dass die US Navy unsere Technologie in diesem wichtigen Entwicklungsprogramm gegen Malaria einsetzt", sagt Gerd

Zettlmeissl, COO von Intercell. IC31TM wird auch im Rahmen von Kollaborations- und Lizenzvereinbarungen mit dem Statens Serum Institut (Dänemark) in der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Tuberkulose und mit SciGen Ltd. (Australien/Singapur) in der Entwicklung eines therapeutischen Impfstoffes gegen Hepatitis B eingesetzt.

Überblick über die Geschäftsstrategie im 1. Quartal 2005

Intercells höchste Priorität gilt den Vorbereitungen für den Start von Phase III Studien in 2005, wozu auch die Herstellung des klinischen Prüfmaterials in der Produktionsanlage in Livingston (Schottland) gehört. Die Studienzentren für die weltweiten Studien stünden bereit, wobei ein Grossteil der Studien in den USA stattfinden werden, heisst es seitens

Intercell. Nachdem die FDA bereits im Ende 2004 zu unserer Entwicklungsstrategie ihre Zustimmung erteilt hat, erwartet der Konzern innerhalb der nächsten Monate eine Empfehlung von der Scientific Advice Group der European Medicines Agency

(EMEA). Es wird mit einer regulatorischen Einreichung in 2006 und einer Produktzulassung in den USA in 2007 gerechnet. Die kürzlich abgschlossene strategische Partnerschaft mit Biological E Ltd. stelle einen wichtigen Meilenstein im Hinblick auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung des Impfstoffes in Asien dar. Intercell erwartet den Abschluss von Vermarktungsvereinbarungen in Australien noch in 2005.

Nach Abschluss der ersten Phase II Studie für den therapeutischen Impfstoff gegen Hepatitis C (IC41) Ende 2004 wurde das klinische Entwicklungsprogramm weiter ausgedehnt. Es wurde eine Folgestudie zur weiteren Stärkung der für die Bekämpfung der Infektion ausschlaggebenden T-Zell-Immunantwort entworfen, indem die Häufigkeit und Art der Verabreichung des Impfstoffes optimiert wird. Diese neue Studie, für die die Patientenrekrutierung kürzlich erfolgreich abgeschlossen wurde, werde im Allgemeinen Krankenhaus Wien durchgeführt.

Der Impfstoff wird mit bis zu 16 Impfungen im wöchentlichen Intervall bei über 50 Individuen verabreicht. Bei erfolgreichen Ergebnissen soll die Studie 2006 auch bei chronisch erkrankten Hepatitis C Patienten durchgeführt werden. Der Beginn der Phase III Studie zur Zulassung des Impfstoffs sei für 2008 geplant. In einer weiteren Phase II Studie wird die Wirkung von IC41 in Kombination mit der Standardtherapie Interferon und Ribavirin getestet. Die Studie wird voraussichtlich 2006 abgeschlossen sein, heisst es.

In den prä-klinischen Entwicklungsprogrammen seien bedeutende Fortschritte erzielt worden. Intercell arbeitet eigenen Angaben zufolge mit höchster Priorität an den Programmen gegen Streptokokkus pneumoniae und Group A Streptokokkus Infektionen um in 2005 Impfstoffkandidaten für die weitere klinische Entwicklung zu identifizieren. Die Antigenprogramme z.B. gegen Reisedurchfall, gegen Group B Streptokokkus und gegen Keime, die ursächlich für Krankenhaus-Infektionen seien, würden ebenfalls weiterentwickelt. 2005 wird eine Partnerschaft für die Entwicklung der Antikörpertherapien geplant.

Alle bestehenden strategischen Partnerschaften, die sich aus den erfolgreichen Antigenidentifizierungs- und Adjuvans-Technologien (IC31TM) ergeben haben, entwickeln sich Unternehmensangaben zufolge nach Zeitplan. Erste klinische Studien innerhalb dieser Partnerschaften werden für dieses Jahr erwartet, heisst es. Die wichtigsten strategischen Partner sind: Merck&Co., Inc. (USA), Sanofi Aventis (Frankreich), Statens Serum Institut (Dänemark) and SciGen Ltd. (Australien/Singapur). Intercell rechnet mit dem Abschluss weiterer strategischer Partnerschaften.

(cp)

2) Folge der Konjunkturschwäche (HB 9.5.) nach

oben

Fiskus drohen Milliarden-Steuerausfälle

Bund, Länder und Gemeinden müssen in diesem und den kommenden drei Jahren Presseinformationen zufolge voraussichtlich Steuerausfälle von bis zu 50 Milliarden Euro verkraften.

HB BERLIN. Die "Berliner Zeitung" berichtet, der Arbeitskreis Steuerschätzung, der am Donnerstag tagt, schätze die Lage als "dramatisch". Allein der Bund müsse damit rechnen, in diesem Jahr drei Mrd. Euro weniger einzunehmen als noch bei der letzten Steuerschätzung im November 2004 prognostiziert. Im kommenden Jahr seien es für den Bund schon sechs Mrd. Euro weniger.

Die hohe Gesamtzahl von bis zu 50 Mrd. Euro für die Jahre 2005 bis 2008 ergebe sich unter anderem dadurch, dass die derzeitige schwache Konjunktur auch in späteren Jahren durch den so genannten Basiseffekt zu extremen Einnahmeverlusten führe.

In die Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung fließen die korrigierten Wachstumsprognosen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute und der Bundesregierung mit ein.

HANDELSBLATT, Montag, 09. Mai 2005, 07:40 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1033797

3) Monatliche Umfrage: Anleger pflegen ihren Aktienpessimismus

(HB 9.5.) nach oben

Von Ulf Sommer

Deutschlands Anleger halten sich mit neuen Aktienengagements zurück. Obwohl die Unternehmen so viel wie noch nie verdienen, investiert die Mehrheit von 1 000 repräsentativ befragten Anlegern gar nicht oder nur sehr vorsichtig in Aktien. Das ist das Ergebnis der monatlichen Anlegerumfrage des Handelsblatts und der Bank Trinkaus & Burkhardt. Sie wird erhoben vom Meinungsforschungsinstitut AMR.

Dabei sind die Gewinnaussichten günstig. Die 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA werden nach Berechnungen des Finanzdatendienstes Thomson Financial auch in diesem Quartal ihre Gewinne um mindestens zwölf Prozent steigern. Bei Thomson laufen die Prognosen aller großen Banken und der Firmen selbst zusammen. Auch in Europa weist der Trend nach Angaben der Datendienste JCF und Ibes mit einem Gewinnwachstum von mindestens sieben Prozent für das laufende Jahr nach oben.

Obwohl die europäischen Börsen trotz der Rekordgewinne in Europa und den USA nur halb so hoch wie vor fünf Jahren notieren, bewerten Anleger Aktien noch lange nicht als preiswert. Vielmehr sind 39 Prozent der Befragten der Ansicht, dass Aktien früher zu teuer waren und heute angemessen bewertet sind.

Weitere 40 Prozent glauben, dass Aktien nach wie vor zu hoch bewertet sind. Vor allem über 60-jährige Anleger halten Aktien gegenwärtig für überteuert. Im März 2000 war der Dax auf über 8 000 Punkte gestiegen. Damals verdienten europäische Unternehmen 20 Prozent und amerikanische sogar 25 Prozent weniger als in diesem Jahr. Die 30 Dax-Firmen waren vor fünf Jahren durchschnittlich mit dem 30fachen ihres erwarteten Gewinns bewertet. Aktuell liegt der Wert bei elf. Das historische Mittel der letzten 40 Jahre beträgt knapp 14. Daran gemessen, waren Aktien im Jahr 2000 mehr als 50 Prozent überbewertet, heute jedoch sind sie 20 Prozent unterbewertet.

Börsenpsychologen erklären sich die große Skepsis mit einem hohen Maß an Aversion gegenüber Aktien. „Viele Anleger gehen davon aus, dass die Börsen angesichts stetig steigender Zinsen in den USA fallen werden. Weil die Rechnung seit nunmehr einem Jahr nicht aufgeht, wird die Unzufriedenheit immer größer“, sagt Gianni Hirschmüller von Cognitrend. Das Frankfurter Researchhaus wendet die verhaltensorientierte Analyse der Finanzmärkte an. Nach Ansicht Hirschmüllers stehen viele Anleger in den Startlöchern, um bei einem von ihnen erwarteten Kursrückgang einzusteigen. „In dieser Konstellation kann es aber kaum zu dem vielfach kalkulierten Abschwung kommen“, sagt Hirschmüller. Erst am Mittwoch hatte die US-Notenbank zum achten Mal in nur elf Monaten die Zinsen auf nunmehr drei Prozent angehoben. Üblicherweise geraten die Finanzmärkte mit einer zeitlichen Verzögerung von rund einem Jahr unter Druck, wenn die Zinsen schrittweise, aber nachhaltig steigen.

Die Einschätzung von Cognitrend deckt sich mit dem Streben deutscher Anleger nach Sicherheit. 80 Prozent investieren in Staatsanleihen, am Geldmarkt oder gar nicht. Lediglich ein Fünftel der Befragten legt das Geld in Aktien oder Optionsscheinen an. Die Vorliebe für Staatsanleihen treibt deren Kurse in nicht gekannte Höhen. Entsprechend mager sind die jährlichen Renditen. Mit 3,4 Prozent für eine zehn Jahre laufende Bundesanleihe erhalten Investoren derzeit so wenig wie noch nie – und sogar weniger als mit der jährlichen Dividende einer Hand voll Dax-Werten. Dazu zählen Daimler-Chrysler, Deutsche Telekom, Eon, Thyssen-Krupp und Tui.

Während in den USA die Unternehmensgewinne im ersten Quartal mit vermutlich zwölf Prozent immerhin vier Prozentpunkte stärker zulegten als erwartet, liegen die bisherigen Ergebnisse in Europa im Rahmen der Schätzungen. Nachdem knapp die Hälfte der Euro-Stoxx-50-Unternehmen ihre Bilanzen präsentiert hat, zeichnet sich nach Berechnungen der DZ-Bank ein durchschnittlicher Zuwachs von 15,5 Prozent ab. Zu berücksichtigen ist, dass einige Firmen, vor allem französische, nicht in jedem Quartal ihre Gewinne ausweisen. Analysten sind deshalb auf Schätzungen angewiesen.

Im Deutschen Aktienindex (Dax) haben bereits zwei Drittel der Firmen ihre Ergebnisse vorgelegt. Gegenüber dem ersten Quartal 2004 verdienten hier die großen Firmen durchschnittlich 18 Prozent mehr. Bereits 2004 hatten die Unternehmen so viel wie noch nie verdient. Das Umsatzwachstum liegt allerdings nur bei 2,2 Prozent. „Das ist angesichts der schwachen Konjunktur nicht verwunderlich und zeigt, dass die Unternehmen weiter massiv Kosten senken“, sagt Michael Kopmann von der DZ-Bank.

Zwar erreichen die Firmen im Euro Stoxx 50 mit acht Prozent deutlich höhere Zuwächse, doch die höhere Zahl resultiert hauptsächlich aus den zwei Ausreißern Royal Dutch und Total, die vom kräftig gestiegenen Ölpreis profitieren.

HANDELSBLATT, Montag, 09. Mai 2005, 07:16 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1033698

4) NACHTRAG "Auch Bonds bergen ein Kursrisiko" (HB

6.5.*) nach oben

Was würden Sie derzeit bevorzugen, Aktien oder Anleihen?

Aktien sind im Augenblick eher unterbewertet als Anleihen. Zehnjährige Bundesanleihen haben nur noch eine Rendite von 3,4 Prozent, die Kurse bewegen sich damit auf Rekordniveau. Europäische Aktien haben im Schnitt die gleiche Dividendenrendite - dort bestehen aber wesentlich höhere Chancen auf Kursgewinne. Denn Aktien sind heute billiger als im historischen Durchschnitt. Auch kann die Dividende dort oft noch steigen.

Aber bei Aktien kann der Anleger auch mehr verlieren ...

Ein Kursrisiko haben Sie bei Anleihen auch. Wir erwarten in einiger Zeit steigende Zinsen. Ein Renditeanstieg von einem Prozent bedeutet einen Kursverlust von acht Prozent. Das unterschätzen Anleiheinvestoren häufig. Sicher, das Verlustrisiko ist bei Anleihen geringer, vor allem, wenn Sie die Titel bis zum Ende der Laufzeit halten. Doch Sie haben dort auch überhaupt keine Chance nach oben. Das Sicherheitsbedürfnis ist bei jedem Anleger anders. Gleich, von welchem Niveau er kommt, er sollte jetzt seinen Anleiheanteil im Depot zu Gunsten von Aktien verringern.

Wie würden Sie den Anleiheanteil eines Portfolios derzeit bestücken?

Mit Staatspapieren. Dabei haben Bundesanleihen den eindeutig liquidesten Markt in Europa. Da haben deutsche Privatanleger Glück. Dabei würde ich eher in mittlere als allzu kurze Laufzeiten gehen. Die Konjunkturaussichten haben sich hier ebenso wie in den USA eingetrübt. Die Zinsen dürften deshalb noch eine Weile konstant bleiben. Mittlere Laufzeiten aber bringen eine höhere Rendite.

Also keine Unternehmensanleihen? Dort ist die Rendite doch wieder gestiegen.

Sicher, seit der US-Autokonzern General Motors negative Schlagzeilen macht, hat sich der Renditeaufschlag bei Unternehmensanleihen gegenüber Staatspapieren wieder erhöht. Doch er ist immer noch zu gering, um das höhere Risiko zu rechtfertigen. Das gilt besonders auch für Hochzinsanleihen. Auch sie werfen mit Blick auf ihr Risiko viel zu wenig ab. Derzeit lohnt sich der Einstieg noch nicht.

Wenn die Renditen wieder besser sind, wie sollten Anleger Unternehmensanleihen wählen?

Das würde eine umfangreiche Analysearbeit erfordern, auch müssten dann Anleger Hunderte von Anleihen im Blick behalten. Die Arbeit sollte der Privatinvestor lieber den Profis eines Anleihefonds überlassen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Hochzinsanleihen. Wie schwierig das Risiko von Anleihen einzuschätzen ist, sehen Sie bei General Motors: Vor Jahren waren sie noch mit "A" bewertet, das ist ziemlich gut. Jetzt sind sie mit einem "BBB" nur noch knapp über Ramschniveau.

Die Fragen stellte Gertrud Hussla.

Bernhard Kühn ist Geschäftsführer der W&W Asset Management GmbH.

5) NACHTRAG: Magere Renditen schrecken Anleger nicht

(HB 6.5.*) nach oben

Investoren schätzen Anleihen - Deutscher Markt bietet eine große Auswahl an Zinspapieren

ANDREA CÜNNEN HANDELSBLATT, 6.5.2005 FRANKFURT/M. Anleihen sind bei Anlegern beliebt. Investoren kaufen zurzeit viel mehr festverzinsliche Wertpapiere als Aktien. Allein im Februar - neuere Daten gibt es noch nicht - erwarben nach Angaben der Deutschen Bundesbank deutsche Privat- und Profi-Anleger Anleihen für knapp 38 Mrd. Euro und Aktien für nur gut neun Mrd. Euro. Außerdem ist bei Bonds das Angebot deutscher Papiere hier zu Lande sehr viel größer als bei Aktien.

Insgesamt hat der deutsche Anleihemarkt ein Volumen von gut 2 800 Mrd. Euro. Dabei hat der Markt für jeden Geschmack etwas zu bieten - sicherheitsbewusste Investoren greifen zu staatlichen Anleihen oder Pfandbriefen. Anleger, die etwas mehr Rendite wollen, kaufen Unternehmensanleihen.

Dabei gibt es aber ein Problem: Die Kurse von Anleihen sind deutlich gestiegen, und deshalb sind die Renditen sehr niedrig. Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren bringen derzeit nur um die 3,40 Prozent Rendite - und pendeln damit um ihr Allzeit-Tief. Die Renditen von Unternehmensanleihen haben sich zwar in jüngster Zeit etwas erhöht, aber dennoch bieten Unternehmensbonds im Schnitt nur um die 0,80 Prozentpunkte mehr Rendite als Bundesanleihen.

Dennoch bestechen Anleihen, zumindest Staatsanleihen, durch ihre Sicherheit. Und Anleger, die Papiere von der Ausgabe bis zur Fälligkeit halten, brauchen Kursverluste nicht wirklich zu fürchten. Denn sie bekommen am Ende der Laufzeit ihr eingesetztes Kapital zurück. Viele Anleger fragen sich jetzt, ob es sich lohnt, mit dem Kauf von Anleihen noch zu warten, bis die Kurse fallen. Denn dann können sich Anleger beim Kauf eine höhere Rendite sichern. "Es ist aber fraglich, ob es Sinn macht, in der Hoffnung auf höhere Renditen den Kauf auf die lange Bank zu schieben", sagt Steffen Schiedewitz, Anleihestratege für Privatkunden bei der Commerzbank. Denn Volkswirte prognostizieren seit drei Jahren deutlich steigende Anleiherenditen, lagen damit aber falsch.

"Schon leichte Renditesteigerungen von etwa 0,30 Prozentpunkten können deshalb Kaufgelegenheiten sein", meint Schiedewitz. Die zehnjährige Bundesanleihe zum Beispiel rentiert seit Ende September vergangenen Jahres unter vier Prozent. Einige Banken wie zum Beispiel Barclays Capital, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Helaba Trust oder WestLB erwarten, dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auch am Ende des Jahres noch unter dieser Marke liegen wird.

Unabhängig vom Renditeumfeld gehören Anleihen nach Meinung von vielen Strategen aber in jedes Depot. "Dabei sollten gerade Anleger, deren Pensionierung näher rückt, den Anleiheanteil im Depot steigern", sagt Schiedewitz. Experten empfehlen generell Anleihen mit mittleren Laufzeiten von vier bis fünf Jahren. Denn der Renditeabstand zwischen fünf- und zehnjährigen Bonds hat sich bei Bundesanleihen auf etwa 0,60 Prozentpunkte verringert. Deshalb lohnt es sich nicht mehr unbedingt, das Kapital längerfristig zu binden. Außerdem könnte die Bond-Welt in fünf Jahren wieder anders aussehen, sprich höhere Renditen zum Einstieg bieten.

Für Anleger, die auf eine erstklassige Bonität setzen, sind Staatsanleihen, Anleihen der staatlichen KfW-Bankengruppe oder von Bundesländern geeignet. Denn bei diesen Bonds gilt als ganz sicher, dass Investoren ihr Geld am Ende der Laufzeit zurückbekommen. Anleihen der KfW rentieren meist auf dem Niveau von Bundesbonds, Bundesländer bieten um die 0,10 Prozentpunkte mehr. Noch leicht höhere Aufschläge gibt es bei Pfandbriefen. Das sind Anleihen von Hypotheken- oder Landesbanken, die mit Krediten an die öffentliche Hand oder mit Hypotheken gesichert sind. Für die Emission von Pfandbriefen gelten strenge Gesetze und Auflagen.

Abstriche an die Sicherheit müssen Investoren dagegen bei Unternehmensanleihen machen. Denn bei ihnen ist die Rückzahlung nicht ganz so sicher. Die relative Sicherheit lässt sich an den Einstufungen der großen Ratingagenturen Standard & Poor s (S&P), Moody s und Fitch ablesen. Bei ihnen steht "AAA" (S&P und Fitch) bzw. "Aaa" (Moody s) für Spitzenqualität. Danach folgen Einstufungen im Bereich "AA" bzw. "Aa", die immer noch eine hohe Qualität signalisieren. Bei deutschen Unternehmensanleihen beginnen die Bonitätsnoten meist erst ab Einfach-A, was ebenfalls noch gute Bonität verheißt.

Uwe Burkert, Leiter der Kreditstrategie bei der Landesbank Baden- Württemberg (LBBW) , sieht bei Anleihen von Daimler-Chrysler oder VW nach den jüngsten Kursverlusten Einstiegschancen. Anleihen der Deutschen Telekom findet er dagegen zu teuer. Die Anleihen von Versorgern hält die LBBW für attraktiv, weil sie gegen Konjunkturschwankungen relativ immun sind. "Es gibt aber nur recht wenige deutsche Versorgerbonds mit mittlerer Laufzeit, und deren Kurse sind hoch", sagt Burkert.

Die höchsten Renditen bieten Anleihen von Unternehmen, die von den Ratingagenturen mit Noten ab "BB+"/"Ba1" als riskante Junk- Bonds (Ramschanleihen) eingestuft werden. "Bei Junk-Bonds können Anleger nicht davon ausgehen, die Papiere bis zur Fälligkeit zu halten", warnt Burkert. "Investoren müssen die Unternehmen ständig beobachten, um gegebenenfalls rechtzeitig aussteigen zu können." Unter diesem Aspekt hält er Anleihen des Autozulieferers Dürr und der Baumarktkette Hornbach für attraktiv.

Zinsen und Steuern.

Zinserträge: Bei Anleihen müssen die Zinserträge versteuert werden. Dabei gilt eine pauschale Zinsabschlagsteuer von 30 Prozent. Sie richtet sich nach dem Zinsschein (Kupon), also der Nominalverzinsung der Anleihen.Die endgültige steuerliche Belastung hängt vom persönlichen Einkommensteuersatz ab.

Freibeträge: Die Zinsbesteuerung greift erst für Anleger, die ihre Freibeträge ausgeschöpft haben. Für Ledige gilt ein Freibetrag von 1 370 Euro und für Verheiratete von 2 740 Euro.

Kursgewinne: Kursgewinne aus Anleihen sind für Privatanleger steuerfrei, wenn sie die Papiere mindestens ein Jahr lang halten. Für Anleger sind deshalb Titel interessant, die unter pari - also unter dem Nennwert beziehungsweise Rückzahlungskurs von 100 Prozent - notieren. Das trifft häufig auf Anleihen zu, die neu auf den Markt kommen.

Innovationen: Einige Anleihen wertet der deutsche Fiskus als so genannte Finanzinnovationen. Bei ihnen müssen Privatanleger die Kursgewinne auch dann versteuern, wenn sie die Papiere ein Jahr oder länger halten. Zu Finanzinnovationen zählen zum Beispiel Anleihen, bei denen sich die Zinsscheine ändern. Dabei gelten variabel verzinste Anleihen (Floater) in der Praxis aber nur als Finanzinnovation, wenn der Zinsschein einen Ab- oder Aufschlag auf den Interbankenzinssatz Euribor bietet. Steuerlich relevant sind prinzipiell Anleihen, bei denen sich die Nominalverzinsung in Abhängigkeit vom Rating (Bonitätsbewertung) ändert wie zum Beispiel bei vielen Bonds der Deutschen Telekom. Außerdem sind Kursgewinne bei Null-Kupon-Anleihen steuerpflichtig. Diese Spezial-Bonds haben keinen Zinsschein und werden dafür zu Kursen deutlich unter dem Nennwert begeben.

FALLSTRICKE.

Gebühren: Die Banken nehmen oft 0,50 Prozent des Auftragsvolumens als Gebühr; wer eine Anleihe über 10 000 Euro kauft, zahlt dafür 50 Euro. Günstiger sind Online-Broker mit Gebühren um die 0,25 Prozent. Dazu kommen Depotgebühren. Für Bundeswertpapiere gibt es kostenfreie Depots bei der Bundeswertpapierverwaltung in Bad Homburg (www.bwpv.de). Dort können Anleger auch fünfjährige Bundesobligationen ohne Gebühr kaufen.

Mogelpackungen: Viele Banken begeben Anleihen, die sich speziell an Privatanleger richten. Sie locken mit hohen Zinsen in den ersten ein oder zwei Jahren. Dahinter verbergen sich Zertifikate, bei denen sich die Rendite später nach einem Aktienkorb oder Interbankenzinssätzen richtet. Anleger bekommen meist nicht mehr Rendite als bei üblichen Bankanleihen.

Lockangebote: Viele unbekannte Firmen geben Bonds im Direktvertrieb mit ebenfalls hohen Renditen aus. Diese Papiere werden nicht an der Börse gehandelt, und die Ausfallgefahr ist groß.

ANLEGER-AKADEMIE: Investieren in Deutschland.

Der Finanzplatz Deutschland bietet interessante Möglichkeiten der Geldanlage. Der Aktienmarkt hat im Vergleich zu anderen Börsen nach Expertenansicht noch Aufholpotenzial. Aber auch andere heimische Investmentprodukte lohnen einen Blick.

Diese Woche lesen Sie, welche Chancen und Risiken deutsche Anleihen bieten und warum sie trotz niedriger Renditen noch gefragt sind.

Am kommenden Freitag beschäftigt sich die Anleger-Akademie mit offenen Immobilienfonds.

Cünnen, Andrea

06. Mai 2005

6) Opposition soll sich beim Subventionsabbau

bewegen nach oben

Bundesregierung dementiert Pläne zur Mehrwertsteuer-Erhöhung

Die Bundesregierung hat Plänen über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer eine Absage erteilt. Laut Finanzministerium müsse „in absehbarer Zukunft“ mit keiner Anhebung gerechnet werden. Die Opposition sei jedoch aufgefordert, sich beim Thema Subventionsabbau zu bewegen.

HB BERLIN. "Das war es in der Vergangenheit nicht, das ist es aktuell nicht und das wird es auch in absehbarer Zukunft nicht für die Bundesregierung geben", sagte ein Sprecher des Finanzministerium in Berlin zu den Spekulationen. Auch SPD-Generalsekretär Klaus Uwe Benneter dementierte: "Dies (eine Mehrwertsteuererhöhung) wäre „Gift für den augenblicklichen konjunkturellen Zyklus."

Nach "Spiegel"-Informationen ist eine Anhebung der Mehrwertsteuer im Finanzministerium jedoch schon lange Thema. Im Ressort von Hans Eichel sei derzeit "von einer moderaten Steigerung der Mehrwertsteuer von 16 Prozent auf 17 Prozent die Rede", heißt es. Bis zur Wahl in Nordrhein-Westfalen darf dem Nachrichtenmagazin zufolge eine solche Debatte jedoch nicht geführt werden. Dagegen habe sich Bundeskanzler Gerhard Schröder ausgesprochen.

In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" hatte Eichel allerdings eine Anhebung nicht mehr kategorisch ausgeschlossen. "Ich will und wollte nie eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Aber fragen Sie doch mal die CDU-Ministerpräsidenten", sagte er.

Eichels Sprecher wies erneut auf die Haushaltsrisiken hin und sagte, es sei entscheidend, dass sich die Opposition beim Subventionsabbau bewege. "Das Entscheidende ist das Verhalten der Union im Bundesrat. Hier liegen die größten Risiken für alle öffentlichen Haushalte." Gäbe es diese Blockadepolitik nicht, dann gäbe es auch keine Haushaltsrisiken, betonte der Sprecher. Die Union blockiere mit ihrem Verhalten den Abbau von Subventionen mit einem Volumen von 17 Mrd. Euro.

Zuletzt wurde die Mehrwertsteuer von der damaligen CDU/FDP- Bundesregierung am 1. April 1998 erhöht, und zwar von 15 auf 16 Prozent. Mit diesem Satz bewegt sich Deutschland im Vergleich der alten EU-Staaten am untersten Rand der Skala. In Skandinavien werden 25 Prozent erhoben. Eine Erhöhung um einen Prozentpunkt würde zu Mehreinnahmen von rund acht Milliarden Euro führen.

HANDELSBLATT, Montag, 09. Mai 2005, 13:04 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1034079

7) Wende im April (HB 9.5.) nach oben

Zahl der Pkw-Neuzulassungen erstmals gestiegen

Die Zahl der neu zugelassenen Personenwagen ist nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Deutschland im April im Vergleich zum Vorjahresmonat erstmals in diesem Jahr wieder gestiegen.

HB FLENSBURG. Wie die Behörde am Montag mitteilte, wurden im April in Deutschland 309 378 PKW neu zugelassen, 4,1 % mehr als im Vorjahresmonat. Damit sei der Rückstand auf die Zahl der Neuzulassungen von Januar bis April 2004 fast aufgeholt worden.

Unter den deutschen Herstellern konnte vor allem BMW zulegen. Die Münchner hatten im März ihre neue 3-er-Reihe auf den Markt gebracht und profitierten zudem vom weiter gut laufenden Mini. Die Zulassungszahlen stiegen im April um 24,5 %. Die Konzernbilanz von Volkswagen fiel gemischt aus: Während die Zahl der neu zugelassenen VW-Modelle nur um 2,3 % wuchs, konnte Audi um 36,2 % zulegen und Seat immerhin noch um 17,9 %.

Ein ordentliches Plus konnte auch Porsche verbuchen. Im April wurden 17,9 % mehr Neuwagen der Sportwagenschmiede zugelassen. Für Mercedes-Benz ging es dagegen abwärts: Die Premium-Marke von Daimler-Chrysler wurde 3,1 % seltener zugelassen.

Unter den ausländischen Herstellern verbuche der südkoreanische Konzern Kia mit 86,9 & den größten Zuwachs. Große Einbußen mussten der französische Hersteller Peugeot und der italienische Autokonzern Fiat hinnehmen.

Der Verband der Automobilindustrie rechnet in diesem Jahr mit bundesweit 3,25 Mill. neu zugelassenen PKW. Im vergangenen Jahr waren es 3,27 Mill.

HANDELSBLATT, Montag, 09. Mai 2005, 14:49 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1034145

8) Einfamilienhäuser in Miete liegen im Trend (Wirtschaftsblatt

9.5.) nach oben

Auch anhaltende Nachfrage nach Grundstücken in Ostösterreich

(c) Einfamilienhäuser in Miete sind der neueste Trend auf dem ostösterreichischen Wohnimmobilienmarkt. Auch das eigene Haus im Grünen ist weiter stark gefragt. Auf dem Markt der frei vermieteten Mietwohnungen schliesst sich in der Bundeshauptstadt die Schere zwischen "guten" und "schlechten" Bezirken zunehmend. Dies sind zwei zentrale Ergebnisse einer Studie der Immobilienplattform "immobilien.net".

Die Miethäuser haben im ersten Quartal 2005 in allen von immobilien.net erfassten Kategorien österreichweit am stärksten zugelegt. Das Motiv hinter diesem Trend wird von Experten in dem Wunsch gesehen, die Wohnqualität eines Hauses im Grünen mit einer möglichst flexiblen Lebensgestaltung zu verbinden.

Aber auch die "Häuselbauer" befinden sich weiter auf dem Vormarsch, erläuterten die immobilien.net-Manager Alexander und Markus Ertler. Die Nachfrage nach Grundstücken hat seit Beginn des vergangenen Jahres kontinuierlich zugelegt und dürfte auch künftig steigen. Im Besonderen boomen die Wiener Umlandgemeinden: In ganz Österreich sind zu Jahresanfang 2005 um 10 Prozent mehr Grundstücke verkauft worden, in Niederösterreich gar um 20 Prozent.

Die Auswertung der Angebotspreise für das vergangene Vierteljahr hat für Wien das erstaunliche Ergebnis erbracht, dass die Quadratmeterpreise für (frei vermietete) Wiener Wohnungen im vergangenen Jahr um nur 1 Prozent gestiegen sind. Die Analyse bezieht sich freilich nur auf die Nettomieten, nicht aber auf die Betriebskosten. Die Preise für Wiener Eigentumswohnungen sind laut immobilien.net seit einem Jahr um satte 7,6 Prozent gestiegen.

Die "schlechteren" und "besseren" Wiener Wohngegegenden rücken hingegen preislich näher zusammen: So sind etwa Simmering und Favoriten in den vergangenen 12 Monaten kräftig teurer geworden - und zwar sowohl bei Mieten als auch bei den Preisen von Eigentumswohnungen. Die als Nobelviertel geltenden äußeren Bezirke im (Nord)Westen haben sich dagegen nur wenig verteuert.

(chi)

9) ATX-Vorstände verdienen im Schnitt 710.991 Euro (Standard

9.5.) nach oben

Die Vorstände der größten - im ATX enthaltenen - Unternehmen Österreichs verdienen rund 13-mal so viel wie ihre Mitarbeiter

Treue zahlt sich aus: Erste-Boss Andreas Treichl bekam eine Prämie von zwei Millionen Euro.

Wien - Die Einkommensschere zwischen Managern und Beschäftigten in Österreich geht zunehmend auseinander. Vorstände von im Wiener Börseindex ATX notierten Unternehmen verdienten im Vorjahr im Schnitt das 13-Fache von ihren Mitarbeitern, die Bandbreite reicht dabei vom fünffachen beim Verbund bis zum 48-Fachen bei der Erste Bank.

2003 verdienten die Manager noch 11 Mal so viel wie ihre Mitarbeiter. Dies geht aus einer aktuellen Arbeiterkammer-Studie hervor, bei der die Gehälter in ausgewählten ATX-Unternehmen untersucht wurden.

Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen aller Mitarbeiter der untersuchten ATX-Unternehmen ist 2004 um 2 Prozent gestiegen, die Gehälter der Vorstände stiegen im selben Zeitraum demgegenüber um beachtliche 13 Prozent.

Gewinne aus Aktienoptionsprogrammen sind bei dieser Berechnung laut AK zudem noch nicht inkludiert. Ein ATX-Firmenvorstand verdiente 2004 im Durchschnitt brutto 710.991 Euro, ein Mitarbeiter eines ATX-Unternehmens 55.218 Euro.

48-faches Einkommen

Am kräftigsten divergiert die Spanne eben bei der Erste Bank, wo der Vorstand 48 Mal so viel verdient wie der Rest der Belegschaft. Die Vorstandsgagen von Wienerberger, RHI, Telekom Austria, Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), Mayr-Melnhof, Böhler-Udeholm, OMV (ohne Petrom), Andritz und Generali liegen zwischen dem 11- und 24-Fachen über denen der jeweiligen Beschäftigten.

Bei AUA, Palfinger, Betandwin, Flughafen Wien, EVN und dem Verbund liegen die Vorstandsgagen unter dem 10-Fachen jener der Mitarbeiter.

Erste Bank-Vorstände verdienen am besten

Die höchsten Pro-Kopf Gagen bei Vorstandsbezügen weisen Erste Bank (1,95 Mio. Euro), OMV (1,12 Mio. Euro) und Telekom Austria (905.750 Euro) auf. Der große Ausreißer war 2004 freilich Erste Bank-Chef Andreas Treichl, der dank eines Treuebonus von 2 Mio. Euro insgesamt 4,5 Mio. Euro verdiente, damit auch seine Stellvertreterin Elisabeth Bleyleben-Koren um mehr als das Doppelte übertraf und den gesamten Vorstandsgehalts-Durchschnitt anhob.

Die höchsten Zuwachsraten bei den Vorstandsgehältern gab es 2004 bei Erste Bank (plus 97 Prozent), Telekom Austria (plus 76 Prozent) und Wienerberger (plus 43 Prozent). Die Beschäftigteneinkommen stiegen im Vergleich dazu bei der Erste Bank und der TA jeweils nur um 4 Prozent, bei Wienerberger um 1 Prozent.

Rückläufig waren die Managergehälter nur bei Palfinger (minus 46 Prozent), bei der AUA (minus 23 Prozent), bei der EVN (minus 8 Prozent) und bei der Bank Austria Creditanstalt (minus 3 Prozent).

Die stärksten Zuwächse beim Personalaufwand pro Mitarbeiter gab es 2004 mit vergleichsweise nur 14 Prozent beim Verbund, mit plus 11 Prozent bei der OMV und plus 9 Prozent bei Betandwin. Rückläufig waren die Beschäftigteneinkommen bei der Generali (minus 7 Prozent), EVN (minus 6 Prozent), Böhler (minus 5 Prozent), Andritz (minus 3 Prozent) und Palfinger (minus 2 Prozent).

Österreichische Bill Gates, Josef Ackermann & Co

"Offensichtlich orientieren sich die heimischen Vorstände bei den Gagen immer mehr an Bill Gates, Josef Ackermann & Co.", kritisierte AK-Direktor Werner Muhm.

Gleichzeitig würden diese Top-Verdiener so tun, als wären die Einkommen ihrer Beschäftigten ein Wettbewerbshindernis. "So kann's ja nicht gehen. Wir wollen einen fairen Anteil am Fortschritt auch für die Arbeitnehmer", forderte Muhm.

Spärliche Infos

Österreichs Unternehmen geben insgesamt nur spärliche Infos über die Gagen ihrer Vorstände. Dies zeigt eine weitere Untersuchung der AK, bei der 902 Geschäftsberichte der bedeutendsten österreichischen Aktiengesellschaften und GmbHs, die zusammen 649.000 Mitarbeiter beschäftigen, punkto Gehälter unter die Lupe genommen wurden.

Nur 8,4 Prozent bzw. 76 der untersuchten 902 Unternehmen gaben ihre Vorstands- bzw. Geschäftsführerbezüge 2003 überhaupt bekannt. Bei den restlichen 826 Unternehmen fanden sich dazu keine Angaben im Geschäftsbericht.

Diese Unternehmen nahmen laut AK jene Schutzklausel des Handelsgesetzes in Anspruch, wonach Angaben der Geschäftsführungs- bzw. Vorstandsbezüge aus Gründen des Datenschutzes unterbleiben dürfen, wenn sie nur zwei Personen betreffen.

Untersucht wurden Geschäftsberichte aus dem Jahr 2003, da die meisten Bilanzen des Geschäftsjahres 2004 noch nicht vorlagen. Banken und Versicherungen wurden in die Untersuchung nicht einbezogen.

Veröffentlichungspflicht

Die AK fordert daher eine verpflichtende individuelle Veröffentlichung der Vorstandsbezüge börsennotierter Gesellschaften, die Rücknahme der steuerlichen Begünstigung von Stock Options für Führungskräfte, die zu einer weiteren Verschärfung der Einkommensverteilung führe, und eine bessere Kontrollmöglichkeit der Managementgagen für den Aufsichtsrat.

Darüber hinaus sollten sich die Managereinkommen nicht bloß nach Gewinn und Kursentwicklung richten, sondern gemäß dem Aktiengesetze "am Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen Interesses" orientieren, wünscht sich die AK. Vor allem bei der Ausübung von Stock Options müssten entsprechende Ziele vereinbart werden. (APA)

10) Geheimniskrämer (Standard 9.5.) nach oben

Transparenz bei den Manager-Gehältern sorgt zwar auch für Neid - darauf zu verzichten wäre trotzdem grundlegend falsch - Von Luise Ungerboeck

Wirklich Grund zum Jammern haben die Chefs börsennotierter Unternehmen auch hier zu Lande nicht mehr, wenn sie auf ihre Gehaltszettel schauen. Ihre Gagen zwingen sie nicht an den Bettelstab, wie sie das Österreich und der Welt stets weismachen wollten.

Während das Pro-Kopf-Einkommen der "Indianer" durchschnittlich um zwei Prozent stieg, genehmigten sich die "Häuptlinge" im Schnitt schlanke dreizehn Prozent. Die Gewinne aus Aktienoptionsprogrammen nicht eingerechnet, versteht sich.

Gerade bei diesen lässt sich aber so richtig abcashen, insbesondere, wenn sich diese - wie zum Beispiel bei Telekom Austria und VA Tech - hauptsächlich an Kurssteigerungen orientieren. Ein paar Jubelmeldungen da, ein paar unerklärliche Kurssprünge dort, und schon ist die Brieftasche dicker.

Dass die öffentliche Auflistung von Vorstandsgagen nicht nur Transparenz schafft, sondern auch die Neidgenossenschaft auf den Plan ruft, vor allem in Zeiten von Arbeitsplatzabbau und Kostendruck, ist klar. Deshalb darauf zu verzichten, wäre allerdings grundlegend falsch. Denn zu beurteilen, ob die Bosse ihr Geld auch tatsächlich "verdienen", obliegt den Aktionären.

Die schauen aber offensichtlich noch nicht genau genug, denn sonst könnten es sich weit weniger Unternehmensvorstände leisten, in ihren Bilanzen zwar die Summe ihrer Vorstandsgehälter anzugeben, diese aber nicht nach Personen aufzuschlüsseln.

Das gilt insbesondere für die Verstaatlichtenholding ÖIAG. Sie ist zwar nicht börsennotiert, rühmt sich aber einer vorbildlichen Haltung, was die Corporate Governance Kodex genannten Wohlverhaltensregeln für Unternehmen betrifft. Ihren Aktionären, immerhin Millionen von Steuerzahlern, bleibt sie diese Transparenz aber schuldig. (DER STANDARD, Print-Ausgabe, 09.05.2005)

11) Österreichs Top-Manager unter Europas Spitzenverdienern

(Standard 9.5.) nach oben

Studie: Heuer voraussichtlich 3,6 Prozent höhere Spitzengehälter - Managergehälter abhängig von Mitarbeiterzahl und Umsatz

Wien - Österreichische Spitzenmanager zählen europaweit zu den Top-Verdienern. Das geht aus einer aktuellen Studie des deutschen

Unternehmensberaters Kienbaum hervor, die am Montagnachmittag veröffentlicht wurde. Demnach können sich Geschäftsführer aus Österreich und Deutschland über die höchsten Einkommen europaweit freuen. Dahinter folgen Geschäftsführer aus Frankreich und den Niederlanden.

2.514 Unternehmen aus zehn Länder untersucht

So verdient etwa ein Geschäftsführer mit 500 bis 1.000 Mitarbeitern in Österreich durchschnittlich 288.000 Euro im Jahr, verglichen mit 285.000 Euro in Deutschland. Mit deutlich niedrigeren Gehältern müssen sich ihre Kollegen in Frankreich (118.415 Euro) oder den Niederlanden (185.340 Euro) zufrieden geben. Kienbaum befragte für die Studie "Renumeration in Europe 2005" 2.514 Unternehmen aus zehn europäischen Ländern. Verglichen wurden jeweils die Manager-Einkommen nach Unternehmensgrößen, eine einheitliche Länderwertung wurde nicht erstellt. Generell übe die Unternehmensgröße überall den stärksten Einfluss auf die Gehaltshöhe aus. "Je größer das Unternehmen, gemessen an Beschäftigtenzahl und Umsatz, desto höher die Bezüge", erklärten die Studienautoren.

Steigerungen im Mittelfeld

Bei den Gehaltssteigerungen liegen österreichische und deutsche Geschäftsführer im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Laut Kienbaum-Studie verdienten deutsche Geschäftsführer 2004 im Mittel um 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr, Österreicher konnten sich über ein Plus von durchschnittlich 3,3 Prozent freuen. Größer war dieses Plus etwa in Belgien (+3,6 Prozent) und Italien (+4,5 Prozent). Im laufenden Jahr können österreichische Geschäftsführer mit Gehaltssteigerungen von 3,6 Prozent rechnen, in Deutschland dürften die Steigerungen mit drei Prozent "eher verhalten" ausfallen, erklärten die Unternehmensberater. Hier hat Irland mit einem erwarteten Plus von 7 Prozent die Nase vorn, Manager in Frankreich und Spanien dürfen mit Zuschlägen um 3,7 Prozent rechnen.

Variable Vergütungsbestandteile bekommen der Studie zufolge für die Manager in Europa eine immer größere Bedeutung. Daneben spielen Zusatzleistungen wie die betriebliche Altersversorgung und der Firmenwagen eine wichtige Rolle. (APA)

12) "Sie rebellieren nicht" (Standard

9.5.) nach oben

Österreichs Jugend sieht sich als weltoffen, hat wenig Achtung vor Politikern, schätzt Demokratie - und einen ruhigen TV-Abend

Die in der Vergangenheit vielfach mit der Jugend in Zusammenhang gebrachten Attribute wie rebellisch, unangepasst oder gar gegen die bestehenden Normen verstoßend können nicht empirisch bestätigt werden.

Von Hans Rauscher

Seit vielen Jahren empfinden sich rund 90 Prozent der Österreicher als Teil einer österreichischen Nation. Nur bei den Jüngsten, in der Altersgruppe zwischen 15 und 19, ist das etwas anders. Da sagen in einer großen GfK-Studie nur 59 Prozent, wir seien eine Nation (und 35 Prozent meinen: "auf dem Weg dazu"). Mögliche Interpretation: Diese Altersgruppe hat mit dem Begriff "Nation" Schwierigkeiten. Oder: Es ist ihnen auch nicht so wichtig. Vermutung: Was noch vor 80 bis 100 Jahren von den meisten abgelehnt wurde, was sich in den 60 Jahren der Zweiten Republik erst relativ mühsam herausbildete, nämlich eine von der deutschen abgelöste eigene österreichische Identität, gilt den Jugendlichen heute als selbstverständlich oder ist schon ersetzt von einer neuen Sicht: Weltoffenheit.

In einer Imas-Untersuchung von 2003 ("Selbstporträt der Österreicher") bezeichen sich die 16- bis 29-Jährigen zu 58 Prozent als "weltoffen", der Bevölkerungsdurchschnitt nur zu 48 Prozent. 34 Prozent der Jungen wollten "heimatverbunden" sein, gegenüber 47 Prozent der Gesamtbevölkerung. Im Jänner 2005 erhob Imas die "Erziehungsgrundsätze" ("Wozu sollte man seine Kinder erziehen"). Die 16- bis 24-Jährigen fanden "Heimat, Vaterland lieben" nur zu 21 Prozent wichtig (gegenüber 41 Prozent in der Gesamtheit). Bei derselben Frage zeigten sich die etwas Älteren, die zwischen 24 und 29 Jahren, plötzlich mit 40 Prozent gleichauf mit der Gesamtbevölkerung. Der Prozess der "patriotischen" Bewusstseinsbildung beginnt offenbar erst mit dem frühen Erwachsenenalter, mit Beruf, Studium, Medienkonsum.

Demokratie verankert

Grundsätzlich sind Demokratie und die Notwendigkeit politischen Interesses unter österreichischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen fest verankert; da muss man sich keine besonderen Sorgen machen. 90 Prozent speziell der Jungen (Bandbreite 14-24) sagen: "Demokratie ist auf jeden Fall besser als Diktatur" (GfK 2004). Von den Höhen dieser abstrakten Ebene gibt es aber einen fürchterlichen Absturz, wenn es um die konkrete österreichische Politik geht. Eine aktuelle Umfrage von OGM und Politikforschung an der Uni Klagenfurt (Peter Filzmaier) im Auftrag von Bundesländerzeitungen ergibt, dass die 14- bis 24-Jährigen zu fast 70 Prozent der Ansicht sind, die "Politiker kümmern sich nicht um die Anliegen der Menschen". Das mag nicht verwundern angesichts trüber Jobaussichten, Studiengebühren und der Atmosphäre des Hickhacks.

Grundsätzliches gesellschaftspolitisches Interesse und Engagement ist bei den österreichischen Jungen da, obwohl sie als "Fun-Generation" gelten (tatsächlich wollen nach einer Spectra-Umfrage 2003 rund 80 Prozent "Spaß im Leben"); aber die Bereitschaft, sich zu engagieren, erstreckt sich kaum auf die "Politik-Politik". Manfred Zentner im Bericht des Sozialministeriums "Lage der Jugend in Österreich" (2003): "Jugendliche setzen sich oftmals abseits der Institutionen ein."

Der Wunsch, aktiv mitbestimmen zu können, ist allerdings oft deutlich unterrepräsentiert. In einer brandneuen Untersuchung der Stiftung Weltbevölkerung (SWI) zum Thema "Global Kids", wo in Europa, der Türkei und in Indien abgefragt wurde, nennen nur 15 Prozent der Jugendlichen konkrete Inhalte wie Kampf gegen Unmenschlichkeit, Intoleranz, Rassismus und die Diskriminierung von Frauen.

"Sie rebellieren nicht", sagt die Soziologin Edith Schlaffer, Mitautorin der "Global Kids"-Studie. "Weder privat noch öffentlich. Es gibt wenig Widerstand gegen die Eltern, wenig gegen Zustände im öffentlichen Bereich. Wir haben auch Lehrer(innen) befragt, und denen macht Sorge, dass es so eine weltweite Entertainmentkultur gibt, wo ein paar alternde Moguln eine Jugendkultur fabrizieren. Andererseits gibt es eine erfreuliche Erfahrung gerade in Österreich: Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist bei den Jugendlichen akzeptiert. Feminismus ist akzeptiert."

In den meisten Umfragen wird das Verhältnis zu den Eltern als gut beschrieben, Ziele sind Partnerschaft, Familie, ein sicherer Job. Der Autor der market-Studie "Was den Österreichern heilig ist" (2004) macht sich sogar ein wenig darüber lustig: "Im Detail betrachtet, fällt besonders die starke Akzentuierung des Privaten bei der Jugend (15 bis 29 Jahre) auf. Die in der Vergangenheit vielfach mit der Jugend in Zusammenhang gebrachten Attribute wie rebellisch, unangepasst oder gar gegen die bestehenden Normen verstoßend können hier nicht empirisch bestätigt werden. Im Gegenteil: In mancherlei Hinsicht scheint es, als ob die Generation der über 60-Jährigen - oft milde belächelt als graue Panther - hier den Ton angeben." Diese legten am stärksten auf persönliche Freiheit wert. Und: "Den 15- bis 29-Jährigen sind - abgesehen von der Mode - Werte am wichtigsten, die nicht unbedingt den ,Keim der Revolution' in sich bergen. Neben ihrem Freundeskreis legen sie am stärksten Wert auf den regelmäßigen Urlaub, auf das eigene Auto, den beruflichen Erfolg, die Ehe und die sexuelle Treue. Das Recht, abends ungestört fernsehen zu können, wird von den 15- bis 29-Jährigen und den über 60-Jährigen ungefähr gleichermaßen eingefordert." (DER STANDARD, Print-Ausgabe, 9. Mai 2005)

13) Steuerschätzung: Union warnt vor historischem Haushaltsloch

(HB 9.5.) nach oben

Erst am Donnerstag werden die offiziellen Zahlen zur Steuerschätzung veröffentlicht. Doch schon häufen sich die Meldungen über einen riesigen Einnahmeschwund für Bund und Länder. Jüngste Schätzungen gehen von einem Minus von 53 Mrd. Euro aus. Die Union spricht bereits vom größten Haushaltsloch in der Geschichte Deutschlands.

Die Spekulationen über ein Milliardenloch bei den Steuereinnahmen häufen sich.

HB BERLIN. In Kreisen der Steuerschätzer wurde bestätigt, dass das Bundesfinanzministerium für das laufende Jahr mit rund 3,2 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen für den Gesamtstaat rechnet als noch in der Steuerschätzung vom November. In den Folgejahren bis 2008 betrügen die Ausfälle jeweils rund 15 Milliarden Euro. Insgesamt rechneten die Experten mit Ausfällen von über 48 Milliarden Euro im Vergleich zu den Schätzungen vom vergangenen Mai und November.

Die Nachrichtenagentur AP meldete jetzt mit Bezug auf eine interne Berechnung des Bundesfinanzministeriums, der Staat müsse sich von 2005 bis 2008 auf Steuermindereinnahmen von 53 Milliarden Euro für Bund und Länder einstellen. Zuvor hatte bereits die "Berliner Zeitung" berichtet, der Arbeitskreis Steuerschätzung schätze die Lage als "dramatisch" ein.

Im Zuge der Diskussion um die Größe des Steuerlochs mehren sich die Stimmen, die auf eine Anhebung der Mehrwertsteuer als Ausgleich für die Mindereinnahmen spekulieren. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtete, im Finanzministerium werde eine Anhebung der Mehrwertsteuer auf 17 von derzeit 16 Prozent erwogen. Auch Finanzminister Hans Eichel selbst hatte zuletzt eine Frage nach einer Erhöhung der Mehrwertsteuer weniger entschieden abgelehnt als bislang. Eichels Sprecher dementierte jedoch derartige Pläne.

Unionschefin Merkel forderte die Bundesregierung angesichts der zu erwartenden schlechten Ergebnisse dert Steuerschätzung dazu auf, Klarheit in ihrem Etat zu schaffen und einen Nachtragshaushalt vorzulegen. Auch Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) einen Kassensturz. Jetzt müssten endlich ehrliche Zahlen auf den Tisch, sagte Stoiber. Deutschland gehe mit der Steuerschätzung in dieser Woche dem größten Haushaltsloch seiner Geschichte entgegen. Nach dem Scheitern in der Arbeitsmarktpolitik drohe Rot-Grün jetzt auch in der Finanzpolitik der Offenbarungseid.

HANDELSBLATT, Montag, 09. Mai 2005, 17:01 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1034231

14) Vorstandschef verlässt Unternhemen (HB 9.5.) nach oben

Hedge-Fonds entmachten Börsen-Chef Seifert

Die Führungsriege der Deutschen Börse hat im Machtkampf mit Großaktionären aufgegeben. Damit ist es Hedge-Fonds erstmals gelungen, den Chef eines Dax-Unternehmens zu entmachten. Die SPD sieht sich dadurch bereits in ihrer Kapitalismuskritik bestätigt.

Der Vorstandschef der Deutschen Börse, Werner Seifert, und Aufsichtsratschef Rolf Breuer

geben ihre Posten auf.

HB FRANKFURT. Aufsichtsratschef Rolf Breuer sei damit beauftragt worden, einen Nachfolger für Seifert zu suchen, teilte die Deutsche Börse am Montag mit. Dieser solle von außen kommen. Auch Breuer werde Ende des Jahres aus dem Amt scheiden. „Wir wollen damit inm Interesse des Unternehmens die Phase der kritischen Diskussion mit einigen Aktionären beenden“, sagte Breuer. Damit gehen die Manager, die die Deutsche Börse in zwölf Jahren von einem regional orientierten Handelsplatz zu einer der führenden Börsen weltweit gemacht haben.

Letztlich scheiterten sie daran, dass sie die Entschlossenheit der Hedge-Fonds in ihrem Aktionärskreis unterschätzten. Die Opposition um den Fonds TCI hat nun ihre Ziele auf der ganzen Linie erreicht: Zunächst zwang sie den Frankfurter Börsenbetreiber zur Rücknahme des Kaufangebots für die Londoner Börse, dann zur Ausschüttung der Barreserven und nun zum Austausch des Managements. TCI hält rund acht Prozent an der Deutschen Börse. Analysten forderten TCI nun auf, ihre Strategie für die Deutsche Börse vorzulegen. Der Fonds teilte am Abend mit, er begrüße die Entwicklung und wolle nun Gespräche über die Neubesetzung der Spitzenposten führen.

Die Aktie der Deutschen Börse reagierte mit Kursgewinnen auf die Nachricht und notierte rund zwei Prozent höher bei 61,74 €. Seit TCI massiv Opposition gegen das Management der Börse macht, hat die Aktie rund 36 % an Wert gewonnen.

Aktionärsschützer halten es für möglich, dass es ähnliche Vorfälle auch bei anderen Unternehmen in Deutschland geben könnte: „An solche Aktionärstaten werden wir uns mit der Internationalisierung unserer Aktionärsbasis gewöhnen müssen,“ sagte Reinhild Keitel von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK). Gerade Aktionäre aus Großbritannien oder den USA träten viel selbstbewusster auf, sagte Jürgen Kurz von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). „Die Zeit der alten Deutschland AG ist definitiv vorbei“, sagte sein DSW-Kollege Klaus Nieding.

Lesen Sie weiter auf Seite 2: „Das bestätigt die Befürchtung, dass sich solche Kräfte unkontrolliert verbreiten.“

Weiter zur Seite 2

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1034320

15)

Politiker enttäuscht (HB 10.5.) nach oben

Rot-grüne Kritik an Köhler-Rede

Die Rede von Bundespräsident Horst Köhler zum 60. Jahrestag des Kriegsendes hat bei Politiker aus den Reihen von SPD und Grünen wenig Anklang gefunden. Sie zeigten sich enttäuscht über Köhlers Worte und kritisierten ihn scharf.

HB BERLIN. SPD-Fraktionsvize Gernot Erler hielt Köhler am Montag in ungewöhnlich kritischen Worten in Berlin vor, sich als Wegbereiter eines neuen konservativen geistigen Umfelds zu profilieren. Der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker lobte die Rede dagegen. In der Hauptstadt würdigten Politiker aller Parteien das Engagement der Berliner, die am Sonntag eine Demonstration der rechtsextremen NPD verhindert hatten.

Erler kritisierte, Köhler sei es nicht geglückt, in die Fußstapfen Weizsäckers zu treten, der zum 40. Jahrestag mit einer großen Rede Orientierung gegeben habe. „Eine Reihe von zustimmungsfähigen Feststellungen und Passagen machen noch keine große Rede.“ Die Botschaft der Rede „hängt eigenartig schief in der politischen Landschaft“. Köhler, der auch der deutschen Opfer gedachte, habe die Opfer bewusst nebeneinander und gleichgestellt. Zu den Anmerkungen Köhlers über die Geschichte der DDR sagte Erler: „Im Kontrast zu dieser Finsternis hat sich in Westdeutschland das Licht der Freiheit ausgebreitet, mit lauter weisen politischen Entscheidungen und mit der Rückverwandlung Deutschlands in eine Kulturnation, die Deutschland bis 1933 gewesen ist.“

Auch die Grünen-Vorsitzende Claudia Roth kritisierte das Staatsoberhaupt: „Ich hätte mir ein bisschen weniger Nationalstolz, ein bisschen mehr europäische Dimension, ein bisschen mehr Bescheidenheit an diesem 8. Mai gewünscht.“ Köhler hätte sich mehr auf die Opfer des Nationalsozialismus konzentrieren sollen. Der Grünen-Politiker Fritz Kuhn nannte die Rede „etwas beliebig“. „Geschichten aus dem Wiederaufbau ersetzen nicht die Auseinandersetzung mit Geschichte“, sagte er dem Berliner „Tagesspiegel“ (Dienstag).

Die Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, Cornelie Sonntag- Wolgast (SPD), kritisierte, Köhler habe „zu viel Selbstsicherheit dieses Landes von heute verbreitet und deutlich zu wenig Warnung und Abkehr gegen den Rechtsextremismus ausgedrückt“. Es genüge nicht festzustellen, dass die Unbelehrbaren keine Chance hätten, man müsse auch ausdrücklich festhalten, dass sie keine Chance haben dürften, sagte Sonntag-Wolgast dem Südwestrundfunk.

Weizsäcker verteidigte Köhler. Der Bundespräsident habe zwei wichtige Aspekte betont, die „vollkommen uneingeschränkte Erinnerung an das, was sich vor 60 Jahren zugetragen hat“ und das, „was sich im Laufe der letzten 60 Jahre ergeben hat“. Dies habe er „in einer vorbildlichen Weise getan“, sagte der Alt-Bundespräsident in der ARD- Sendung „Sabine Christiansen“.

Köhler hatte sich bei der gemeinsamen Feierstunde von Bundestag und Bundesrat entschieden gegen einen Schlussstrich ausgesprochen und die demokratische Entwicklung im Nachkriegsdeutschland hervorgehoben.

Zu der verhinderten NPD-Demonstration sagte Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD), er sei dankbar, dass ein breites Bündnis den Neonazis nicht die Straße überlassen habe. Auch Weizsäcker zollte den Demonstranten Anerkennung für ihre Zivilcourage. Er kritisierte aber, dass den Rechtsradikalen vor dem 8. Mai durch allzu intensive Beschäftigung Rückenwind verschafft worden sei. Tausende von Gegendemonstranten hatten am Sonntag in Berlin-Mitte den nach Polizeiangaben 3325 Neonazis den Weg zum Boulevard Unter den Linden versperrt. Nach Stunden des Wartens sagte die NPD-Führung auf Anordnung der Polizei die Demonstration ab.

HANDELSBLATT, Montag, 09. Mai 2005, 21:00 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1034376

16)

nach oben