Michael Aharon Schüller's Private Office

zurück // MAS private office -> Tagesinformationen -> April und Mai 2005 -> Donnerstag 12.5.2005

![]()

NB 1: Bitte beachten: die hier angeführten Copyright-geschützten Texte und Graphiken u.a. sind nur für den persönlichen Gebrauch! Dies gilt auch für einen Teil der hier erwähnten LINKS! Der Stern hinter dem Artikel-Datum signalisiert, der Artikel ist von einem zurückliegenden Tag, also ein Nachtrag oder eine Wiederholung..

NB 2: Die Artikel werden weitgehend ungeordnet präsentiert, sie sind nach

Wichtigkeit ( durch !-Markierung) oder nach Rubrik nur ansatzweise geordnet.

NB 3: Die hier wiedergegebenen Artikel lassen keinen Rückschluss auf meine persönliche

Meinung zu. Sie reflektieren aber m.E. den tagsaktuellen Meinungsfluss - eben

das, was "heute" die Zeitgenossen gerade bewegt. Zum zweiten geben sie

schlichtweg Sachinformation oder m.E. aufschlussreiche Kommentare zu

unterschiedlichsten Themen wieder, möglichst aus qualitativ hochwertigen

Quellen und kompetenter Feder.

Links des Tages hier

1) "Können nicht gegen den Strom schwimmen" (Standard

11.5.*) mehr...

OeNB-Gouverneur Klaus Liebscher rechnet für spätestens 2006 mit einer Entspannung am Arbeitsmarkt

und verordnet der OeNB weitere "Abschlankung"

2) Wolford überrascht mit Gewinnwarnung - 2004/05 Verlust erwartet (Standard

11.5.*) mehr...

Enttäusche Umsatzentwicklung im März und April

Gesamtjahr bescherte Minus von 2,4 Prozent - Flaues Geschäft in Fernost und der Schweiz

3) Österreich AG bremst sich ein (Standard 11./12.5.) mehr...

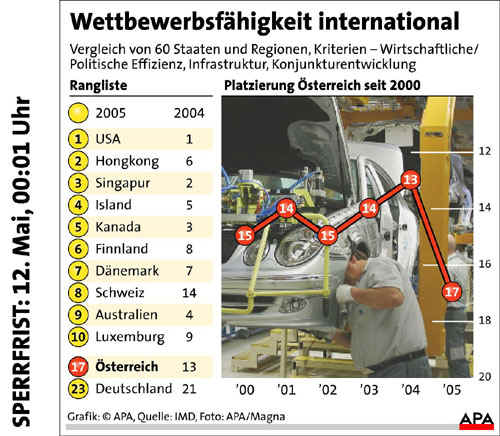

Erhoffte Konjunkturerholung verlangsamt sich, insbesondere die Inlandsnachfrage kommt nicht vom Fleck - Mit Infografik

4) Wienerwald Restaurants Österreich verkauft (Standard

7.5.*) mehr...

Franz Kainz Ges.m.b.H. neuer Eigentümer - Sanierung "nachhaltig und abgeschlossen"

5) FP-Politiker finanziert Wienerwald-Deal (10./11.5.*) mehr...

Ehemaliger Parlamentarier und "Club Jörg"-Gründer Harald Fischl übernahm Finanzierung

Kooperation mit privater Pflegeheim-Gruppe

6) General Motors ruft erneut 300.000 Autos zurück (Standard

11.5.*) mehr...

Bereits zweite Rückruf-Aktion innerhalb weniger Wochen

7) "Berlusconi-Status überschritten" (Standard 12.5.) mehr...

Geplante Schüssel-Ansprache: Redakteure wenden sich gegen ORF-Führung

Opposition empört - Anstalt: "Ereignis ist einzigartig"

8) Vereinbarungen des "Job-Gipfels" sind fraglich (HB 11.5.*) mehr...

Mehrheit für Steuerpläne wackelt

9) CDU-Finanzminister Stratthaus wirkt auf Union ein mehr...

Front gegen rot-grünes Steuergesetz bröckelt

10) Entsendegesetz, Wegebau-Beschleunigung und Rußfilter-Förderung beschlossen

(HB 11.5.) mehr...

Beschluss-Marathon im Kabinett

11) Rücklagen fallen auf historischen Tiefstand (HB 11.5.*) mehr...

Eichel muss die Rente sichern

12) Dun & Bradstreet: Jedes dritte Unternehmen im Verzug (HB

11.5.*) mehr...

Säumige Zahler gefährden Mittelstand

13) Schlafforscher: Bürolicht lähmt die innere Uhr (HB 11.5.*) mehr...

14) Positive Überraschung (n-tv 12.5.) mehr...

Stärkeres Wachstum

15) Österreich: Grünes Licht für die EU-Verfassung (Standard

11.5.*) mehr...

Mit nur einer Gegenstimme beschloss das Parlament die Ratifizierung

Lediglich Barbara Rosenkranz stimmte dagegen

16) Neuer Wirkstoff hält das Gehirn auf Trab (HB 11.5.*) mehr...

17) Der Renditevorsprung steigt weiter an (HB 12.5.) mehr...

Nachrangige Anleihen werden populärer

18) Gegen starke Bewegung spricht niedrige Inflationsrate (HB 12.5.)

mehr...

Volkswirte erwarten leichten Renditeanstieg

19) Wachstumsprognose stabil (HB 12.5.) mehr...

RWE verdient weniger

20) EuGH prangert Verstoß gegen Menschenrechte an (HB 12.5.) mehr...

Öcalan-Prozess in der Türkei war unfair

21) 50 Jahre Goggomobil (HB 12.5.) mehr...

22) Bruttoinlandsprodukt legte um 1,0 Prozent zu (HB 12.5.) mehr...

Volkswirte wollen Prognose erhöhen

23) Quartalszahlen: ING gewinnt, Beschäftigte verlieren (HB 12.5.) mehr...

24) Hannover Rück fest - Analysten mit Zahlen zufrieden (HB 12.5.) mehr...

25) Handelsblatt Business-Monitor (HB 12.5.) mehr...

Kritik der Manager am Standort nimmt zu

26) Hauptversammlung: (HB 12.5.) mehr...

BMW muss heftig rudern

27) Marshall-Plan-Vermögen weckt neue Begehrlichkeiten (HB 12.5.) mehr...

Eichel erwägt Forderungsverkäufe

28) Hauptversammlung (HB 12.5.) mehr...

Heftige Kritik an HVB-Führung

29) Studie sieht USA unverändert auf Platz eins (HB 12.5.) mehr...

Deutschland verliert an Wettbewerbsfähigkeit

30) Schätzer rechnen mit 66,8 Millarden Euro Mindereinnahmen (HB

12.5.) mehr...

Steuerloch noch größer als erwartet

31) Vorjahr durch Sondergeschäft geschönt (HB 12.5.) mehr...

Gerling-Leben weist weniger Gewinn aus

32) Deutliche Merheit auf dem Weg zur Ratifizierung (HB 12.5.) mehr...

Bundestag stimmt für EU-Verfassung

33) Die EU-Verfassung – Wichtigste Punkte (HB 12.5.) mehr...

34) Bruttoinlandsprodukt legte um 1,0 Prozent zu (HB 12.5.) mehr...

Deutsche Wirtschaft treibt Wachstum in der Euro-Zone an

35) Staat erwartet 66,8 Mrd.-Euro-Minus (HB 12.5.) mehr...

Eichel versteht Pessimismus nicht

36) US-Einzelhandelsumsatz überraschend stark gestiegen (HB 12.5.) mehr...

Der Umsatzanstieg bei den US-Einzelhändlern hat im April die

Erwartungen der Analysten um das Doppelte übertroffen.

37) Fall könnte neu aufgerollt werden (HB 12.5.) mehr...

Türkei beugt sich EU im Öcalan-Urteil

38) Beitrittsdiskussion (HB 12.5.) mehr...

Vranitzky sieht EU der Türkei gegenüber in der Pflicht

39) Treffen mit linkem SPD-Flügel (HB 12.5.) mehr...

Schröder will Debatte über ethische Wirtschaftsordnung

40) Österreich ratifiziert EU-Verfassung (NZZ 11.5*.) mehr...

41) Deutscher Bundestag sagt Ja zu EU-Verfassung (NZZ 12.5.) mehr...

Deutliches Resultat in der Abstimmung

42) Welche Demokratie für Europa? (NZZ 12.5.) mehr...

Ein Blick auf die laufenden Verfassungsabstimmungen

43) Kontroverse um die EU-Verfassung in Wien (HB 11.5) mehr...

Haider fordert Volksabstimmung - und krebst zurück

44) Das EU-Parlament will strikte Arbeitszeitregeln (HB

11.5.*) mehr...

Gegen Ausnahmen und für Bereitschaftszeit als Arbeitszeit

45) 12 Millionen Menschen sind Opfer von Zwangsarbeit (NZZ 12.5.) mehr...

ILO fordert globale Allianz

46) Überraschend starkes Wachstum der deutschen Wirtschaft (NZZ

12.5.) mehr...

Plus 1 Prozent im ersten Quartal 2005

47)

Links des Tages

nach oben

Befundort

Unterleib

Die

Zukunft des ORF (Standard-Ressort); ORF-Reform

(Standard-Ressort)

Medien

(Standard-Ressort)

Die Europäische

Union und Österreich (Standard-Ressort)

1) "Können nicht gegen den Strom schwimmen" (Standard

11.5.*) nach oben

OeNB-Gouverneur Klaus Liebscher rechnet für spätestens 2006 mit einer Entspannung am Arbeitsmarkt

und verordnet der OeNB weitere "Abschlankung"

Nationalbank-Gouverneur Klaus Liebscher sieht mittelfristig keinen Inflationsdruck im Euroraum.

Zur Person

Klaus Liebscher (65) ist im Juli 2003 von der Bundesregierung zum zweiten Mal in Folge zum obersten Chef der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) bestellt worden. Der Vertrag des Juristen, der auch Sitz und Stimme im EZB-Rat in Frankfurt hat, läuft bis

2008. Der stets betont ruhig und souverän auftretende Bankier ist der konservativen Reichshälfte zuzurechnen. Vor seinem OeNB-Engagement war er Chef der Raiffeisen Zentralbank gewesen.

Das Gespräch führte Renate Graber.

STANDARD: Morgen beginnt die volkswirtschaftliche Tagung der OeNB. Wie ist Ihr Befund zu Österreichs Wirtschaft?

Liebscher: Wir bleiben bei unserer Prognose von zwei Prozent

Wachstum. Damit lägen wir deutlich über dem Euro-Schnitt. Vor allem die

guten Exporte stützen die positive Entwicklung. Natürlich gibt es auch

Risikofaktoren: Konsumnachfrage, gestiegene Inflation und

Ölpreis.

STANDARD: Besorgt Sie die steigende Inflation?

Liebscher: Ich betrachte sie mit erhöhter Aufmerksamkeit, weil wir mit 2,5 Prozent über dem Euroraum-Schnitt von 2,1 Prozent liegen. Und das ist für Österreich relativ hoch.

STANDARD: Was tun?

Liebscher: Für Österreich kann das nur heißen, dass Sozialpartner und Wirtschaft weiterhin zu moderater Lohnentwicklung und Preisfestsetzung aufgerufen sind.

STANDARD: Die hohe Arbeitslosenrate stört Sie nicht?

Liebscher: Natürlich ist jeder Arbeitslose einer zu viel. Der Arbeitsmarkt wird erst bei entsprechendem Wirtschaftswachstum entlastet. Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres können wir da mit einer Entspannung

rechnen.

STANDARD: Die Regierung hat eine Forschungsanleihe beschlossen. Wird die nützen?

Liebscher: Wenn diese Milliarde Euro kommt, wenn sie in F&E und Bildung investiert wird,

bringt das Jobs.

STANDARD: Europas Volkswirtschaften driften auseinander: In Deutschland ist die Inlandsnachfrage schlecht, der Export boomt; in Spanien ist es genau umgekehrt. Wie kann die

EZB da eine Geldpolitik für alle machen?

Liebscher: Das ist natürlich eine große Herausforderung. Negativ ist die Delle der Entwicklung

großer Euro-Länder: Sie müssen ihre Strukturreformen fortsetzen. Österreich hat seine Hausaufgaben gemacht, im Gesundheitsbereich und in der Verwaltung sehe ich noch Potenzial. Auf Bundesebene ist viel geschehen, bei Ländern und Gemeinden und im Förderungswesen ist noch viel zu holen. In anderen großen Ländern wird von Reformen mehr geredet als getan.

STANDARD: Sie meinen das derzeit schwache Deutschland. Wie groß ist die Ansteckungsgefahr für Österreich und die Osteuropäer, die ja ihre Absatzmärkte auch dort haben?

Liebscher: Trotz der schwachen Entwicklung dort haben wir unsere Deutschland-Exporte um 14 Prozent gesteigert. Das zeigt, dass Österreichs Wirtschaft sehr wettbewerbsstark

ist. Bei Osteuropa schließe ich eine gewisse Gefahr nicht aus. Der Osten ist stark EU-12-orientiert, das schleppende Wachstum mancher Länder könnte seines beeinträchtigen. Aber der deutliche Abstand der Wachstumsraten bleibt trotzdem.

STANDARD: Ist die EZB-Zinspolitik für den Euroraum klug?

Liebscher: Ja. Unser Mandat heißt Preisstabilität und wir sehen mittelfristig keinen Inflationsdruck im

Euroraum. Zwei Prozent sind nach derzeitigen Bedingungen das richtige Zinsniveau. Der Leitzinssatz ist kein Hindernis für Wachstum. Wir haben einen stabilen Euro – und Konjunktur- oder Arbeitsmarktpolitik ist keine Aufgabe des Eurosystems und der Notenbanken, sondern der Politik.

STANDARD: Die EZB hat 2004 Verluste geschrieben, die Gewinne der OeNB dürften um rund ein Drittel gefallen

sein. Ein Problem für Sie?

Liebscher: Dass der Gewinn gesunken ist, ist keine Neuigkeit mehr. Konkreter werde ich vor der Generalversammlung nicht. Für heuer gehe ich nicht von nennenswerten Änderungen gegenüber 2004 aus.

STANDARD: Gibt sich der Finanzminister mit sinkenden Ausschüttungen zufrieden?

Liebscher: Wir können nicht gegen den Strom schwimmen. Das respektiert das Finanzministerium, zu dem wir ein entspanntes Verhältnis haben.

STANDARD: Die OeNB verkauft ihre Beteiligungen im bargeldlosen Zahlungsverkehr. Hat das mit der Lust des Finanzministeriums auf etwaige Verkaufserträge zu tun?

Liebscher: Das läuft alles erst an. Wir reden da außerdem über Mini-Erträge, die keinem helfen würden.

STANDARD: Planen Sie weitere Einsparungen in der OeNB?

Liebscher: Wir setzen unseren Abschlankungsprozess fort, haben

zu Jahresbeginn einen Aufnahmestopp verhängt. Das ist ein klares Signal dafür, wohin die Reise geht. Meine Linie ist klar:

Personalreduktion in sozialverträglichem Maß und auf verträglichem

Weg.

STANDARD: Die OeNB dotiert die Forschungsstiftung aus ihren Zinserträgen mit 75 Mio. Euro im Jahr. Stimmt es, dass für 2004 rund 30 Mio. fehlen?

Liebscher: Ich weiß nur, dass wir 75 Mio. überweisen werden. Wie wir das darstellen, ist eine andere Frage. Es geht um eine

hohe Summe, und es ist schwierig, sie aufzubringen. Aber ich stehe zu dieser Lösung, die die OeNB auch selbst so

wollte.

STANDARD: Den Euro gibt es nun seit mehr als drei Jahren. Mangelndes Gefühl dafür soll ein Grund für die hohe Privatverschuldung sein. Wie sehen Sie das?

Liebscher: Ich kann mir vorstellen, dass es bei den kleineren Werteinheiten noch Probleme gibt. Drei, vier oder zehn Euro klingt vielleicht wenig, ist inhaltlich aber viel. Das wird beim Geldausgeben vielleicht unterschätzt.

STANDARD: Hatten Sie je Probleme mit dem Euro?

Liebscher: Nein. Der beste Weg ist immer noch der

Vergleich: Ich gehe auch einkaufen, und wenn ich ein Zahnbürstel kaufe, schaue ich mir die Preise an. Wenn das eine 2,79 Euro kostet und das andere 1,99, überlege ich mir, warum es den Preisunterschied gibt. Ich habe das im Schilling auch so gemacht. Ich führe ein praktisches Leben. (DER STANDARD, Print-Ausgabe, 11.5.2005)

2) Wolford überrascht mit Gewinnwarnung - 2004/05 Verlust erwartet

(Standard 11.5.*) nach oben

Enttäusche Umsatzentwicklung im März und April - Gesamtjahr bescherte Minus von 2,4 Prozent - Flaues Geschäft in Fernost und der Schweiz

Wien - Der börsenotierte Strumpf- und Bodyhersteller Wolford hat am Mittwoch

überraschend eine Gewinnwarnung für das mit 30. April beendete Geschäftsjahr 2004/05 abgesetzt. Nach einem schwachen Schlussquartal wird nun unter dem Strich ein Verlust erwartet. An der Börse gab die Wolford-Aktie im heutigen Frühhandel um knapp 3 Prozent auf 16,90 Euro nach.

Noch vor knapp zwei Monaten hatte der Vorstand bei Bekanntgabe der Zahlen zu den ersten drei Quartalen, die ein Periodenergebnis von 1,09 Mio. Euro auswiesen und damit noch einen Gewinn, für das Gesamtjahr eine "Ergebnisverbesserung" in Aussicht gestellt. 2003/04 hatte Wolford ein positives Jahresergebnis von rund 860.000 Euro geschrieben.

Enttäuschende Umsatzentwicklung

Engültige Zahlen für das Jahr 2004/05 legt das Bregenzer Unternehmen am 21. Juli vor. Dass jetzt nach Steuern mit einem Jahresfehlbetrag gerechnet wird, begründete Wolford in einer Ad hoc-Information mit einer enttäuschenden Umsatzentwicklung in den beiden letzten Monaten März und April, höheren Kosten bei der strategischen Neuausrichtung des Konzerns sowie Sondereffekten (etwa durch die Verringerung des latenten Steuerguthabens durch den neuen Körperschaftssteuersatz von 25 Prozent).

Der Gruppenumsatz sank 2004/05 nach vorläufigen Zahlen um 2,4 Prozent von 119,2 auf 116,3 Mio. Euro; damit jedoch weniger stark als noch im Vorjahr mit minus 7,4 Prozent, wie vom Unternehmen dazu angemerkt wurde. Als Hauptgründe für den Umsatzrückgang nannte Wolford neben dem schwachen Dollar, auf den rund ein Drittel des gesamten Umsatzverlusts zurückzuführen sei, deutlich geringere Umsätze im Private Label Geschäft (-24 Prozent).

Markengeschäft mit leichtem Minus

Das Markengeschäft mit 96 Prozent Anteil am Gesamtumsatz habe sich 2004/05 mit einem "unterdurchschnittlichen" Minus von 1,4 Prozent etwas besser entwickelt, teilte Wolford weiter mit.

Bedingt durch eine groß angelegte Neuordnung des Vertriebs und damit einhergehenden Schließungen von Niederlassungen und Verkaufsstellen sei es in den Fernostmärkten (Japan, Hongkong, Korea, Australien) zu einer Halbierung des Umsatzvolumens gekommen. In der Schweiz musste Wolford ein Minus von 18 Prozent hinnehmen.

Weiterhin positiv lief das Geschäft in Skandinavien (+16 Prozent), CEE (+14 Prozent), Großbritannien (+7 Prozent), Österreich (+6 Prozent), Niederlande (+6 Prozent), Italien (+2 Prozent) und Frankreich (+2 Prozent). Per Ende des Geschäftsjahres verfügte die Gruppe über insgesamt 227 (2003/04: 226) Boutiquen.

Deutschland-Umsatz erholt sich

In Deutschland, einem der Hauptmärkte von Wolford, seien die Umsätze 2004/05 - nach mehreren Geschäftsjahren mit zweistelligen Rückgängen - zwar noch marginal gesunken. Im dritten und vierten Quartal habe es aber bereits jeweils ein Umsatzplus (im Vergleich zu den Vorjahresquartalen) gegeben.

Den sechsprozentigen Umsatzrückgang in den USA führt das Unternehmen ausschließlich auf die Dollar-Schwäche (im Verhältnis zur Konzernwährung Euro) zurück. Bereinigt um Währungseffekte errechne sich für den US-Markt ein leichter Umsatzzuwachs.

"2004/05 stand gänzlich im Zeichen der Neuausrichtung des Unternehmens", schreibt Wolford in seiner heutigen Pressemitteilung. "Da dieser Prozess bereits weit gediehen ist, lassen sich positive Effekte für das am 1. Mai begonnene neue Geschäftsjahr erwarten." (APA)

3) Österreich AG bremst sich ein (Standard

11./12.5.) nach oben

Erhoffte Konjunkturerholung verlangsamt sich, insbesondere die Inlandsnachfrage kommt nicht vom Fleck - Mit Infografik

Im internationalen Standortvergleich rutscht Österreich mehrere Plätze ab.

Wien - Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo)

hat am Mittwoch mit einer Art Gewinnwarnung für die Österreich AG aufhorchen

lassen. Die noch im April prognostizierte Konjunkturerholung verlangsame sich. Zwar entwickelten sich die Sachgüterproduktion und die Exporte "noch recht günstig", doch die Inlandsnachfrage kommt sinngemäß nicht vom Fleck.

Die Inflation von 2,9 Prozent - höher als die durchschnittlichen Bruttolohnsteigerungen - drückt spürbar auf die

Kaufkraft. Die derzeitigen Einzelhandelsumsätze seien angesichts der Einkommenseffekte aus der Steuerreform

"enttäuschend". Der Wirtschaftspolitik in der Eurozone gelinge es nicht, einen Konjunkturaufschwung

herbeizuführen, so das Fazit von Wifo-Ökonom Ewald Walterskirchen.

Für IHS-Chef Bernhard Felderer kommen die negativen Konjunkturnachrichten "nicht

überraschend". Es sei klar gewesen, dass die Erholung erst in der zweiten Jahreshälfte einsetzen

werde. "Wir leben in unsicheren Zeiten. Das

Hauptproblem sind die vorsichtigen Konsumenten, die insbesondere bei langfristigen Konsumgütern

sparen", so Felderer.

Marianne Kager, Chefvolkswirtin der Bank Austria-Creditanstalt meinte: "Wir fühlen uns durch die Revision der Konjunktur in unseren Annahmen bestätigt. Wir erwarten schon länger nur ein Wachstum von 1,7 Prozent." Das

Wifo wollte zum jetzigen Zeitpunkt die Prognose nicht zurücknehmen, offiziell erwartet das Institut noch immer 2,2 Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. Die nächste Prognoserevision machen Wifo und IHS am 1. Juli.

Schlechtere Wettbewerbsfähigkeit

Zeitgleich mit den konjunkturellen Hiobsbotschaften veröffentlichte das renommierte

Lausanner Institut für Management-Entwicklung

(IMD) den "Competitiveness Report 2005". Verglichen werden in dem Ranking insgesamt 60 Länder und Regionen anhand von 314 Kriterien, die allesamt Auskunft über das wirtschaftliche "Umfeld" geben sollen, in denen Unternehmen in einem Land arbeiten

können.

Österreich verliert in diesem Standortvergleich mehrere Plätze und fällt vom hart erkämpften 13. auf den 17. Rang zurück (siehe Grafik links).

Österreich liegt zwar noch knapp vor Bayern (Rang 18), fällt aber wieder hinter die Schweiz zurück, die sich vom 14. auf den 8. Rang deutlich verbessern

konnte. In das Ranking fließen zum Großteil Fakten aus den Oberkategorien Konjunkturentwicklung, wirtschaftliche/politische Effizienz und Infrastruktur ein, aber auch Managermeinungen werden berücksichtigt.

Geschätzt werden die Gesundheitsversorgung sowie die intakte Umwelt

Österreichs. Zudem findet die Entwicklung des Außenhandels, der Wiener Börse sowie die Effizienz der Klein-und Mittelbetriebe positive Erwähnung. Punkten kann Österreich auch mit seinem

Justizsystem und der Sicherheit. Ein schlechtes Zeugnis stellt das IMD Österreich unter anderem bei der

Steuerbelastung, der überdurchschnittlich hohen Sozialbeiträge, der restriktiven Einwanderungsgesetze sowie den vergleichsweise hohen Kosten für Strom und

Internet aus. Schlecht schneidet Österreich auch wegen des relativ schwachen Beschäftigungswachstums ab. (Michael Bachner, DER STANDARD, Print-Ausgabe, 12.5.2005)

4) Wienerwald Restaurants Österreich verkauft (Standard 7.5.*) nach

oben

Franz Kainz Ges.m.b.H. neuer Eigentümer - Sanierung "nachhaltig und abgeschlossen"

Wien - Die Wienerwald Restaurant GmbH hat einen neuen Eigentümer. Die Franz Kainz Ges.m.b.H habe bereits am Mittwoch

100 Prozent der Anteile von der Ziegler Beteiligungs GmbH erworben, teilte die Ziegler Beteiligungs GmbH in Maria Lanzendorf am Samstag mit. Die

Markenrechte besitze die Ziegler Beteiligungs GmbH, die Wienerwald Restaurant GmbH erhalte einen langfristigen Lizenzvertrag, heißt es in der

Aussendung.

Als ehemaliger Eigentümer und Geschäftsführer betrachte er die Sanierung von Wienerwald Österreich "als nachhaltig und

abgeschlossen", so Christian Ziegler in der Pressemitteilung. Die Ziegler Beteiligungs GmbH werde "in den kommenden Jahren den

Aufbau und die Etablierung der Marke Wienerwald in den Oststaaten der EU und Südtirol als vorrangiges Unternehmensziel

betrachten." Weiters werde "ein Kompetenz- und Controlling Center mit angeschlossener Ideenwerkstatt für moderne Gastronomie mit Sitz in Wien eröffnet."

Die Wienerwald Restaurant GmbH unterhielt nach eigenen Angaben per 31. Dezember 2004 21 "Wienerwald" Restaurants, zwei Hotels sowie "Chilinos Bar &

Restaurant". 2004 seien keine Wienerwald Restaurants eröffnet oder geschlossen worden. Die Umsätze sanken 2004 im Vergleich zum Jahr davor von 19,23 Millionen Euro auf 17,93 Millionen

Euro. (APA)

5) FP-Politiker finanziert Wienerwald-Deal

(10./11.5.*) nach oben

Ehemaliger Parlamentarier und "Club Jörg"-Gründer Harald Fischl übernahm Finanzierung -

Kooperation mit privater Pflegeheim-Gruppe

Wien/Fürstenfeld - Hinter der Übernahme der Wienerwald-Restaurantkette Österreich durch die Franz Kainz GmbH steht ein in der österreichischen Innenpolitik nicht ganz unbekannter Investor: Harald Fischl, ehemaliger FPÖ-Parlamentarier und Gründer des "Club Jörg" übernahm die Finanzierung der Übernahme.

Fischl bestätigte am Dienstag im Gespräch mit dem STANDARD, dass er federführend bei diesem Deal engagiert sei. Hintergrund seines Investments seien die möglichen Synergien zwischen der Wienerwald-Kette und seiner Kräutergarten GmbH. Der Expolitiker betreibt mit Gerhard Moser, Sohn des ehemaligen Bautenministers Moser und Exchef der steirischen Krankenanstalten, private Pflegeheime mit Firmensitz im steirischen Fürstenfeld.

Gegenwärtig sind sechs Kräutergarten-Heime in Betrieb, nach Auskunft Fischls sollen in den nächsten zwei Jahren drei weitere hinzukommen. Mittelfristig rechnet Fischl mit einem Volumen von rund 1000 Betten, 750 Mitarbeitern - zurzeit sind es 400 - sowie 25 bis 30 Millionen Euro Umsatz.

Synergien sollen genutzt werden

Mit dem Einstieg in die Wienerwald-Kette sollen in erster Linie Synergien in den Bereichen Food & Beverages, Logistik bis hin zur Wäscherei genutzt werden. Fischl: "Ich hab vorerst einmal ermöglicht, dass der Kauf überhaupt zustande kommt, das bedeutet aber nicht, dass wir ständig beteiligt bleiben. Wir werden uns, wenn die Wienerwald-Gruppe wieder läuft, zurückziehen und nur noch in den Teilbereichen, die für unsere Gruppe von Interesse sind, in Kooperation bleiben." Auch die Wienerwald-Hotels sollen künftig von der Kräutergarten-Gruppe gemanagt werden. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Der Gastronomieberater und ehemalige Gastroverantwortliche der Casinos Austria, Franz Kainz, hat die 21 Gaststätten und zwei Hotels von der Ziegler Beteiligungs GmbH übernommen. 2004 verbuchte Wienerwald ein Umsatzminus von 1,3 Millionen und hält jetzt bei knapp 18 Millionen Euro und 370 Mitarbeitern. (Walter Müller, DER STANDARD, Print-Ausgabe, 11.5.2005)

6) General Motors ruft erneut 300.000 Autos zurück

(Standard 11.5.*) nach oben

Bereits zweite Rückruf-Aktion innerhalb weniger Wochen

Link: General Motors

Washington - Die Pannenserie beim weltgrößten Autobauer General Motors (GM) reißt nicht ab. Wegen

Problemen mit den Blinkern rief der amerikanische Autokonzern mehr als 300.000 Lastwagen und Geländewagen aus amerikanischen Baureihen zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um 286.478 Fahrzeuge in den USA und 19.195 in Mexiko, Kanada sowie anderen Exportmärkten.

Für GM ist dies bereits die zweite Rückrufaktion innerhalb weniger

Wochen. Erst Ende April hatte der Autobauer

mehr als zwei Mrd. Autos wegen Problemen mit den Sicherheitsgurten in die Werkstätten

zurückgerufen. Von der Rückrufaktion betroffen waren vor allem Gelände- und Kleinlastwagen. Anlass waren Probleme, die GM zufolge in sechs Fällen zu leichten Verletzungen geführt hatten. (APA/AP)

7) "Berlusconi-Status überschritten" (Standard

12.5.) nach oben

Geplante Schüssel-Ansprache: Redakteure wenden sich gegen ORF-Führung - Opposition empört - Anstalt: "Ereignis ist einzigartig"

.............................................

ORF-Redakteursrat im Wortlaut

"Wer immer veranlasst hat, dass der ORF Bundeskanzler Schüssel Sendezeit für eine Rede an die Nation zur Verfügung stellt: das ist eine fatale Fehlentscheidung. Vor allem, weil nichts die Existenzgrundlagen des ORF mehr gefährdet, als der Eindruck staatsnah und parteipolitischen Wünschen gegenüber willfährig zu sein. Und dieser Eindruck entsteht zwangsläufig, wenn sich der ORF Politikern als Bühne für Auftritte bietet, statt nach den üblichen journalistischen Kriterien über Auftritte unabhängig zu berichten."

.............................................

Die für 14. Mai um 19.50 Uhr in beiden Programmen des ORF angesetzte Rede von Bundeskanzler und ÖVP-Parteiobmann Wolfgang Schüssel sorgt weiterhin für Unmut.

"Wir haben den Berlusconi-Status überschritten und befinden uns im

Chavez-Stadium", spielt der grüne Stiftungsrat Pius Strobl

auf die restriktive Medienpolitik in Italien und Venezuela an und spricht von einer "Unglaublichkeit". Strobl will eine Sondersitzung im Stiftungsrat einberufen, er braucht die Zustimmung von zwölf der 35 Stiftungsräte, was einem Drittel entspricht.

"Einzigartig"

Bisher war es nur dem über Parteigrenzen stehenden Bundespräsidenten vorbehalten, sich zu wenigen wichtigen Anlässen direkt an die Bevölkerung zu wenden. "Dieses Ereignis ist

einzigartig", beteuert indes der ORF.

Das ORF-Gesetz sehe dergleichen nicht vor, meint Strobl. Es erlaube "Aufrufe" von Behörden nur "in Krisen-und Katastrophenfällen." Beides sei hier klar nicht der Fall, beanstandet Strobl.

In einem offenen Brief will Strobl nun von ORF-Chefredakteur Werner Mück wissen, welche Schritte die anderen Parlamentsparteien unternehmen müssten, "damit Reden ihrer Parteiobmänner zur 'Lage der Nation' ebenfalls ausgestrahlt werden".

Schüssel-Festspiele

Mück gerät zusehends unter Druck, die SPÖ stößt ins selbe Horn: Mück sei "Intendant für Schüssel-Festspiele auf der

ORF-Bühne", kritisierte Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos. Generaldirektorin Linder stellt sich hinter ihren Chefredakteur: "Er hat mein volles Vertrauen." Die Kanzler-Rede im ORF kommentierte sie vorerst nicht. Das tat der

Redakteursrat: Nichts gefährde "die Existenzgrundlagen des ORF mehr, als der Eindruck staatsnah und parteipolitischen Wünschen gegenüber willfährig zu sein".

Scharfe Worte fand Grünen-Chef Alexander Van der Bellen Mittwoch im Nationalrat, der ORF übertrug live:

ORF-Manager würden sich zunehmend "nicht an journalistischen Qualitätskriterien, sondern an bestimmten parteipolitischen Gesichtspunkten" orientieren.

"Kein Übereinkommen"

Nicht konkret dazu äußern will sich der Bundespräsident. Dabei handele es sich um eine Angelegenheit des ORF, meinte dessen Sprecher Bruno Aigner auf Anfrage. Gerüchten, wonach es Absprachen mit Fischer gegeben habe, tritt Aigner vehement entgegen: "Der Bundespräsident trifft keine Übereinkommen bezüglich ORF-Sendungen - auch nicht mit dem Bundeskanzler." (Doris Priesching/DER STANDARD; Printausgabe, 12.5.2005)

vgl. auch Die

Zukunft des ORF (Standard-Ressort); ORF-Reform

(Standard-Ressort); Medien

(Standard-Ressort)

8) Vereinbarungen des "Job-Gipfels" sind fraglich (HB

11.5.*) nach oben

Mehrheit für Steuerpläne wackelt

Man konnte sich schon verdutzt die Augen reiben, in welchem Tempo die Bundesregierung die Steuervereinbarungen des „Job- Gipfels“ in Gesetzentwürfe goss. Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen mit der Union hatte Finanzminister Hans Eichel (SPD) die Initiative ergriffen für die Senkung des Körperschaftsteuersatzes und eine Erbschaftsteuerreform.

HB BERLIN. Schließlich hatten SPD und Grüne vor dem 20-Punkte-Programm des Kanzlers und vor dem „Job-Gipfel“ mit der Union ihre Zustimmung gegeben. Die Mehrheit des Regierungslagers schien sicher, die Union galt als Blockierer. Nun wackelt die Regierungsmehrheit mächtig, das ganze Projekt ist sogar fraglich.

Denn inzwischen bewegt die von der SPD-Spitze ausgelöste Kapitalismus-Kritik das Land, drohen neue Steuerausfälle in Milliardenhöhe und eine rot-grüne Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen am 22. Mai. Genug Gründe also für die Kritiker in den Koalitionsreihen, die zunächst für diesen Freitag geplante Bundestagsdebatte über die Firmensteuern erst einmal zu vertagen und so den internen Streit noch ein paar Tage unter dem Deckel zu halten. Auf Wunsch der Grünen, wie es heißt, aber sicher auch zur Freude etlicher SPD-Abgeordneter.

Schon vor Tagen hatten SPD-Linke moniert, dass die Entlastung mittelständischer Familienbetriebe bei der Erbschaftsteuer zu unausgewogen sei. Denn große Privatvermögen würden nicht stärker belastet, obwohl dies ein SPD-Parteitag 2003 beschlossen habe. Und die Grünen bezweifeln, dass Eichels Konzept zur Finanzierung der Körperschaftsteuersenkung von 25 auf 19 % reicht. Hier müssen Steuerausfälle von 5,2 Mrd. € kompensiert werden. Seit Wochen dringen sie darauf, auch Steuerschlupflöcher bei der Verlagerung von Unternehmen ins Ausland zu stopfen. Zudem seien beide Gesetzentwürfe an den Fraktionen vorbei beschlossen worden.

Die Grünen hatten den Verzicht auf das Einbringen der Steuerpläne in den Bundestag noch in dieser Woche als rein techische Entscheidung bezeichnet. In Koalitionskreisen hieß es, das wahre Motiv der Grünen seien Bedenken gegen die geplanten Nachlässe der Erbschaftsteuer und gegen die Gegenfinanzierung für die Senkung der Körperschaftsteuer.

Womöglich zeigt auch die Lobby-Arbeit der Windkraft-Fondsmanager bei so manchem Grünen-Abgeordneten Wirkung. Das wird jedenfalls im SPD-Lager gemunkelt. Denn Eichel - hier ist er sich auch mit der Union einig - will reine Steuersparfonds trocken legen, die von Anlegern nur wegen der Dauerverluste genutzt werden. Davon sind neben Medien- und Wertpapierfonds auch Neue-Energien-Fonds betroffen. Seit Wochen werden Abgeordnete daher von der Windkraft-Lobby „bearbeitet“.

Reichlich Konfliktpotenzial also und alles andere als günstig für eine Parlamentsdebatte über „Steuergeschenke“ einen Tag nach Bekanntgabe neuer Milliarden-Steuerausfälle. Das Finanzministerium, das von der Entscheidung der Fraktionsspitzen überrascht worden war, ist verärgert über die Verzögerung. SPD und Grüne spielen den Vorgang herunter und versichern: „Wir liegen voll im Zeitplan“, die Gesetze könnten wie geplant bis zur Sommerpause verabschiedet werden.

Ob es wirklich nur bei einer zweiwöchigen Verzögerung bleibt, ist offen. Die Union, bisher selbst uneins und als der Bremser angeprangert, kann nun frohlocken und der Koalition Handlungsunfähigkeit vorwerfen. Vom Tisch ist die Steuerdebatte an diesem Freitag im Bundestag ohnehin nicht. Denn die Union hat entsprechende Anträge auf die Tagesordnung gesetzt. Dazu werden sich auch SPD und Grüne äußern müssen - trotz vertagter eigener Anträge.

Kritische Aussagen einzelner SPD-Abgeordneter zu den Plänen tat der Parlamnentarische Geschäftsführer der SPD, Wilhelm Schmidt, als Versuch ab, sich in der Öffentlichkeit zu profilieren. So hatte der SPD-Abgeordnete Hans-Peter Bartels inder „Berliner Zeitung“ gefordert, die Körperschaftsteuer nicht so weit wie geplant zu senken. An anderer Stelle der Koalition hieß es, angesichts der von der Steuerschätzung am Donnerstag zu erwartenden milliardenschweren Ausfälle sei es nicht opportun, am Freitag über Steuersenkungen für Unternehmen zu debattieren.

HANDELSBLATT, Mittwoch, 11. Mai 2005, 16:10 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1035641

9) CDU-Finanzminister Stratthaus wirkt auf Union ein (HB

11.5.*) nach oben

Front gegen rot-grünes Steuergesetz bröckelt

In der Union bröckelt die Front gegen den Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD), mit dem die Körperschaftsteuer von 25 auf 19 Prozent gesenkt werden soll.

Der baden-württembergische Finanzminister Gerhard Stratthaus wirkt auf die Union ein.

dri BERLIN. „Wir müssen die Senkung durchziehen“, sagte Baden-Württembergs Finanzminister Gerhard Stratthaus (CDU) dem Handelsblatt. „Wenn sie jetzt scheitert, wäre die Enttäuschung in der Wirtschaft ein weiterer Belastungsfaktor für die Stimmung in Deutschland.“

Bisher lehnen CDU und CSU, die im Bundesrat zustimmen müssen, das vom Bundeskabinett beschlossene Gesetz mit der Begründung ab, dass die Gegenfinanzierung nicht ausreiche. Prinzipiell hatten sich Kanzler Gerhard Schröder und die Unionsspitzen auf ihrem Jobgipfel im März auf die Reform verständigt, die auch eine stärkere Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer von Personenunternehmen vorsieht. Heute wird die Finanzministerkonferenz von Bund und Ländern darüber beraten.

Stratthaus plädierte gestern Abend im Kreis der Länderfinanzminister dafür, dem Gesetz zuzustimmen. Bedingung sei aber, dass Eichel bei seinen Gegenfinanzierungsvorschlägen die geplante Erhöhung der Mindestgewinnbesteuerung von 40 auf 50 Prozent streicht, die 250 Mill. Euro bringen soll. Falls Eichel keine 100-prozentige Gegenfinanzierung erreiche, könnte dies das positive Signal an die Unternehmer verstärken. „Es geht um Jobs, und die bekommen wir nur durch zusätzliches Wachstum“, sagte er.

Die Union hatte bisher als Gegenfinanzierung der 5,3 Mrd. Euro teuren Steuersenkung akzeptiert, dass Eichel Steuersparfonds austrocknen und darüber 2,5 Mrd. Euro einnehmen will. Umstritten ist vor allem die Frage, wie stark sich Unternehmen durch die Steuersenkung überzeugen lassen, ihre Gewinne wieder in Deutschland zu versteuern. Eichel erwartet aus dieser Verhaltensänderung 2,2 Mrd. Euro Einnahmen, die Union lediglich 500 Mill. Euro. „Natürlich kann man sich über die Summen streiten“, meinte Stratthaus. „Ich kann mir aber vorstellen, dass dies einiges an Steuermehreinnahmen bringen kann.“

Auch bei der auf dem Jobgipfel ebenfalls beschlossenen Erbschaftsteuerbefreiung für Mittelständler fordert Stratthaus von den eigenen Leuten, neu nachzudenken. „Der Erlass der Steuerschuld über zehn Jahre macht das Erbschaftsteuerrecht sehr kompliziert“, sagte er. Er plädiere daher für einen Freibetrag von 30 bis 50 Mill. Euro auf Betriebsvermögen, der ebenfalls über zehn Jahre gestaffelt werden könnte.

HANDELSBLATT, Mittwoch, 11. Mai 2005, 19:15 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1035800

10) Entsendegesetz, Wegebau-Beschleunigung und Rußfilter-Förderung beschlossen

(HB 11.5.) nach oben

Beschluss-Marathon im Kabinett

Im Kampf gegen extreme Niedriglöhne hat die Bundesregierung die Ausweitung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes auf alle Branchen beschlossen. Zudem wurde ein Gesetzentwurf von Verkehrsminister Manfred Stolpe zur Planungs-Beschleunigung von 86 wichtigen Verkehrsprojekten und die steuerliche Förderung von Rußfiltern auf den Weg gebracht.

HB BERLIN. Mit dem vom Kabinett gebilligten Gesetzentwurf zur Ausweitung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes wird die Beschränkung der Regelung auf den Baubereich gestrichen. Damit gelten tarifvertraglich vereinbarte Mindestlöhne einer Branche auch für Arbeitnehmer, die von ausländischen Arbeitgebern entsandt werden. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetz allerdings noch zustimmen. Die Union hat bereits angekündigt, dass sie eine pauschale Ausweitung im Bundesrat stoppen werde.

Die Regelung greift nur, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften bundesweite Tarifverträge schließen und diese vom Staat für allgemein verbindlich erklärt werden. Nach Einschätzung des gewerkschaftsnahen Forschungsinstituts WSI dürfte das Gesetz daher in seiner Wirkung begrenzt sein. Die führenden Verbände der Wirtschaft lehnen das Vorhaben dennoch ab, weil sie die Einführung von Mindestlöhnen durch die Hintertür fürchten. Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) trat diesen Bedenken entgegen: „Das ist etwas anderes und besser als ein gesetzlicher Mindestlohn.“ Praktische Folgen hat das Gesetz vorerst nur für das Gebäudereinigerhandwerk. Nur dort gibt es einen bundesweiten Lohntarifvertrag, der schon für allgemein gültig erklärt wurde.

Verbesserung der Zuverdienstmöglichkeiten

Das Kabinett billigte auch die geplante Verbesserung der Zuverdienstmöglichkeiten für Bezieher von Arbeitslosengeld II. SPD und Grüne hatten den Entwurf für das so genannte Freibetragsneuregelungsgesetz am Dienstag beschlossen und in den Bundestag eingebracht. Wie mit der Union vereinbart, soll es künftig einen Grundfreibetrag von 100 € geben, bis zu dem ein Zuverdienst etwa durch einen Mini-Job nicht vom Arbeitslosengeld II abgezogen wird. Von dem Bruttoeinkommen zwischen 100 und 800 € bleiben monatlich 20 % anrechnungsfrei. Bislang werden bis 400 € nur 15 % nicht angerechnet.

Die Neuregelung soll zum 1. Oktober in Kraft treten. Für Bund und Kommunen bedeutet sie unter dem Strich Mehrkosten von 160 Mill. €, wie aus dem Gesetzesentwurf hervorgeht. Regierung und Union versprechen sich von der beim Job-Gipfel vereinbarten Neuregelung höhere Anreize zur Arbeitsaufnahme.

Die auf den Weg gebrachte Ausweitung des Entsendegesetzes wird nach Einschätzung des WSI-Instituts der Hans-Böckler-Stiftung in der Wirkung begrenzt sein. „Der Ansatz geht in die richtige Richtung, um Mindestlöhne abzusichern. Doch damit er wirklich greifen kann, müssten große Lücken in der Tariflandschaft geschlossen werden“, erklärte der WSI-Tarifexperte Reinhard Bispinck. Nur in sechs von 40 vom WSI untersuchten Wirtschaftszweigen bestünden praktisch bundesweit geltende Tarifverträge: bei Banken, Versicherungen, Dachdeckern, Malern, im Bauhauptgewerbe sowie im Garten- und Landschaftsbau.

Die Gebäudereinigerbranche will direkt nach In-Kraft-Treten des Gesetzes einen De-facto-Mindestlohn einführen. Das hatte der Innungsverband der Gebäudereiniger bereits vor zwei Wochen angekündigt. Der Verband zählt rund 2600 Mitgliedsfirmen mit etwa 720 000 Mitarbeitern.

Kabinett beschließt steuerliche Förderung von Rußfiltern

Der Einbau von Rußfiltern in neue und gebrauchte Diesel-Pkw soll nach einem Beschluss des Bundeskabinetts steuerlich gefördert werden. Damit will die Regierung den Ausstoß von gesundheitsschädlichen Rußpartikeln durch solche Fahrzeuge deutlich senken.

Der am Mittwoch vom Kabinett verabschiedete Gesetzentwurf sieht vor, dass Halter von Altfahrzeugen ab 2006 befristet in Höhe von 250 € von der Kraftfahrzeugsteuer freigestellt werden, wenn sie ihre Autos mit Rußfiltern nachrüsten. Für neue Diesel-Pkw, die einen Partikelgrenzwert von fünf Milligramm pro Kilometer einhalten, soll die Förderung 350 € betragen. Neue Diesel-Pkw, die ab 2008 auf den Markt kommen und diesen Grenzwert übersteigen, sollen mit einem Zuschlag von 20 % der Jahressteuer belastet werden.

Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne), die Automobilhersteller und der Automobilclub ADAC appellierten an die Länder, deren Zustimmung erforderlich ist, das Konzept des Bundes positiv aufzugreifen und für eine schnelle Umsetzung zu sorgen. „Da darf jetzt nichts auf die lange Bank geschoben werden“, sagte der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, Bernd Gottschalk, in Frankfurt. Der Finanzausschuss des Bundesrates wird sich am Donnerstag mit der Vorlage befassen.

Die Länder müssen der Neuregelung zustimmen, weil ihnen allein die Einnahmen der Kraftfahrzeugsteuer zustehen. Aus den Ländern hatte es Forderungen gegeben, nur Umrüstungen zu fördern. Im Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) wird darauf nur allgemein mit dem Satz eingegangen: „Diskutiert werden andere Varianten der Förderung besonders partikelreduzierter Personenwagen wie „Bonus-Malus-Regelungen', Beschränkungen der Förderung auf Nachrüstfälle und Zuschüsse.“

Die Kosten der Steuerbegünstigung für die Länder veranschlagt das Finanzministerium auf jeweils 565 Mill. € in den Jahren 2006 und 2007. 2008 würde dieser Negativeffekt dann mit einem Minus von 30 Mill. € auslaufen, 2009 seien sogar minimale Mehreinnahmen zu erwarten.

Trittin sagte in Berlin, die Länder könnten angesichts des Trends der Autoverkäufe hin zum Diesel im Endeffekt mit Mehreinnahmen rechnen, da für Diesel eine höhere Kfz-Steuer anfalle. Mit der vom Kabinett vorschlagenen Regelung werde eine schnelle Markteinführung von Diesel-Pkw mit Rußfilter erreicht und somit ein schneller Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität. Seit Jahresbeginn gelten schärfere EU-Grenzwerte für Feinstaub, die in zahlreichen deutschen Großstädten schon überschritten wurden.

Beschleunigungsgesetz für Wegebau gebilligt

Die Bundesregierung will außerdem den Ausbau von Verkehrswegen beschleunigen, stößt aber mit ihrem am Mittwoch im Kabinett verabschiedeten Gesetzentwurf dazu auf Widerstand bei den Grünen.

Das Gesetz werde dazu beitragen, dass die Planung von Infrastrukturprojekten transparenter, schneller und effizienter werde, erklärte Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe in Berlin. „Damit ist ein wichtiger Beschluss zur Verbesserung des Wirtschaftsstandorts Deutschland gefasst worden.“ Das Gesetz sieht vor, bei Genehmigungsverfahren künftig nur noch eine Klageinstanz beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zuzulassen. Derzeit gilt das Beschleunigungsgesetz nur für Ostdeutschland. Es läuft zudem am Ende des Jahres aus. Stolpe will es im Kern auf das gesamte Bundesgebiet ausdehnen.

Mit dem neuen Gesetz können nach den Worten des Ministers wichtige Bauvorhaben um rund zwei Jahre beschleunigt werden. „Das ist ein großer Zeitgewinn, der allen zugute kommt. Damit können wir die guten Erfahrungen, die wir in den vergangenen Jahren im Osten gemacht haben, nun in ganz Deutschland nutzen.“

Die Grünen sehen den Entwurf dagegen auch kritisch und fordern eine Korrektur im Parlament. Die Verkehrs- und Rechtsexperten der Grünen-Fraktion, Albert Schmidt und Jerzy Montag, erklärten, die Einschränkung der Klagerechte trage nicht zur Planungsbeschleunigung bei. Diese Kritik werde auch vom Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts, Eckardt Hien, und den Präsidenten der Verwaltungsgerichte in den unteren Instanzen geteilt. Wenn die Regierung hier gegen den Rat der Gerichte handle, könne sie nicht erwarten, dass der Gesetzgeber das mit trage. „Hier ist der Deutsche Bundestag als Korrekturinstanz gefordert“, erklärten Schmidt und Montag.

Das Baugewerbe warf den Grünen dagegen vor, mit ihrer Haltung die Umsetzung notwendiger Maßnahmen zu behindern. Es sei offensichtlich, dass diese Investitionen dringend benötigt würden, sagte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Arndt Frauenrath, in Berlin.

HANDELSBLATT, Mittwoch, 11. Mai 2005, 16:30 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1035676

11) Rücklagen fallen auf historischen Tiefstand (HB

11.5.*)

Eichel muss die Rente sichern

Von Karl Doemens

Die anhaltende Misere am Arbeitsmarkt belastet die Rentenkassen deutlich stärker als bislang von der Bundesregierung erwartet.

HB BERLIN. Nach Angaben des Bundesversicherungsamtes sind die Rücklagen der Alterskassen, die zum Jahresanfang noch fünf Mrd. Euro ausmachten, im April auf 1,5 Mrd. Euro oder neun Prozent der Monatsausgaben geschrumpft. Dies ist ein

historischer Tiefstand. Damit haben die Rentenversicherungen kaum noch Spielraum, um kurzfristige Liquiditätsengpässe auszugleichen. Spätestens im September werde Finanzminister Hans Eichel (SPD) den fälligen Bundeszuschuss vorzeitig überweisen müssen, bestätigte der Parlamentarische Staatssekretär Franz Thönnes (SPD) am Mittwoch.

Erstmals bezifferte Thönnes auch das voraussichtliche Loch in den Rentenkassen.

Nach den aktuellen Zahlen des Schätzerkreises würden in diesem Jahr 1,5 Mrd. Euro und im nächsten Jahr weitere 3,5 Mrd. Euro

fehlen. Rechnerisch müsste daher der Beitragssatz zum Jahreswechsel von derzeit 19,5 auf 20,0 Prozent angehoben werden.

Dies will die Bundesregierung jedoch unter allen Umständen verhindern. Sozialministerin Ulla Schmidt (SPD) greift deshalb zu einem

Buchungstrick: Nach ihren Plänen müssen die Arbeitgeber vom nächsten Jahr an die Sozialbeiträge zwei Wochen früher als bisher überweisen. Faktisch erhalten die

Rentenkassen 2006 wegen der Umstellung einmalig 13

Monatsbeiträge.

Vertreter der Opposition kritisierten diese Notoperation im Bundestag gestern scharf. Es drohe nicht nur ein

bedenklicher Liquiditätsentzug für die Wirtschaft, monierte der CDU-Abgeordnete Andreas Storm. Vielmehr bringe die Umstellung auch eine „erhebliche Belastung“ für Länder und Kommunen, die alleine etwa 2,5 Mrd. Euro aufbringen müssen. Storm warf der Regierung eine „Politik der verbrannten Erde“ vor: Jahrelang seien die Rentenkassen systematisch unterfinanziert worden. Trotz des vorgezogenen Buchungstermins würden schon 2007 erneute Engpässe in den Rentenkassen drohen.

Ministerin Schmidt räumte ein, dass die gesetzliche Rentenversicherung derzeit eine „schwierige Phase“ durchmache. Verantwortlich dafür sei die schleppende

Konjunktur. Nachdem Arbeitnehmer und Rentner jedoch schon Opfer zur Sicherung des Beitrags gebracht hätten, müssten nun auch die Unternehmer „das ihrige“

tun. Eine moderate Belastung der Betriebe mit den Finanzierungskosten von etwa 400 Mill. Euro sei auf jeden Fall besser als eine Beitragserhöhung, sagte auch Grünen-Expertin Biggi Bender.

Das Vorziehen des Zahlungstermins bringt den gesetzlichen Alterskassen laut Thönnes im Jahr 2006 einmalig einen zusätzlichen Betrag von 9,6 Mrd. Euro, weil sowohl der Beitrag für Dezember 2005 als auch für Dezember 2006 verbucht werden könne.

Das Geld haben die Rentenversicherer auch nötig: Nach den jüngsten Prognosen der Rentenschätzer wird die

Schwankungsrücklage zum Jahresende 2005 nur noch 1,8 Mrd. Euro beinhalten. Im Laufe des nächsten Jahres würde die

„eiserne Reserve“ auf etwa 1,1 Mrd. Euro abschmelzen.

Gesetzlich vorgeschrieben ist zum Jahresende jedoch ein Bestand von mindestens 3,2 Mrd.

Euro. Durch den Einmaleffekt will die Bundesregierung die Rücklagen im

Wahljahr 2006 nun kurzfristig auf 7,6 Mrd. Euro

aufblähen.

In ihren früheren Berechnungen hat die Regierung offenbar deutlich zu positive Wirtschaftsdaten

unterstellt. Dies war bereits vom Sozialbeirat und den Vertretern der Rentenkassen moniert worden. So unterstellte Schmidt noch im vergangenen November ein Beitragswachstum von 1,2 Prozent (2005) und 2,6 Prozent (2006). Inzwischen kalkulieren ihre Fachleute nach Informationen des Handelsblatts nur noch mit einem Plus von 0,2 und 0,9 Prozent. Der Grund: Im ersten Quartal waren die Beitragseinnahmen um insgesamt 1,4 Prozent hinter dem Vorjahr zurückgeblieben. Im April legte der Wert zwar erstmals um ein Prozent zu. Für den bisherigen Jahresverlauf errechnet sich kumuliert aber weiter ein Minus von 0,4 Prozent.

Ullas Trickkiste

Das Loch: Den Rentenkassen fehlen nach den Schätzungen der Regierung 2005 und 2006 rund fünf Mrd. Euro.

Das Problem: Eigentlich müsste in dieser Situation der Rentenbeitrag von 19,5 auf 20,0 Prozent angehoben werden. Dies will Rot-Grün unbedingt verhindern.

Der Trick: Sozialministerin Ulla Schmidt (SPD) dreht an mehreren Schrauben. Mehr finanziellen Spielraum in den einnahmeschwachen Monaten Oktober und November will sie den Rentenkassen durch ein Vorziehen der Bundeszuschüsse und spätere Überweisungen an die Krankenkassen verschaffen. Den Engpass 2006 will sie durch einen Einmaleffekt lösen: Die Arbeitgeber müssen künftig die Beiträge zwei Wochen früher zahlen.

HANDELSBLATT, Mittwoch, 11. Mai 2005, 19:30 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1035793

12) Dun & Bradstreet: Jedes dritte Unternehmen im Verzug

(HB 11.5.*) nach oben

Säumige Zahler gefährden Mittelstand

Deutschlands Mittelstand kämpft seit einigen Jahren mit der schlechten Zahlungsmoral seiner

Kunden. Auftraggeber, die für bereits erbrachte Leistungen nicht oder deutlich verspätet zahlen, bringen viele Unternehmen in akute Existenznot.

So schätzt der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, dass jede vierte Insolvenz auf schlechte Zahlungsmoral zurückzuführen

ist.

lü HB DÜSSELDORF. Dass vorerst keine Besserung in Sicht ist, zeigt eine aktuelle Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Dun & Bradstreet Deutschland (D&B) für das 1. Quartal 2005. Danach

begleicht jedes dritte Unternehmen seine Rechnungen mit

Verzug. Die Studie basiert auf einer jährlichen Auswertung von 330 Millionen Rechnungen. Mit Ausnahme der Telekommunikationsbranche sei in allen Wirtschaftszweigen der Anteil der pünktlichen Zahler deutlich zurückgegangen, berichtet D&B-Sprecherin Susanne Hagemann.

Besonders belastet sei der Sektor Transport und Verkehr. Gründe hierfür könnten die zu Jahresbeginn eingeführte LKW-Maut sowie der unvermindert hohe Ölpreis sein. Der Anteil der fristgerechten Zahler verringerte sich auf 59,8 (60,7) Prozent der untersuchten Rechnungen. Dagegen stieg in der Branche die Anzahl der

Zahlungssünder, die ihre Rechnungen erst mit einer Verspätung von 105 Tagen oder mehr

zahlen: Im März waren das immerhin 4,6 Prozent der untersuchten Rechnungen. Nur das

Handwerk (7,2 Prozent), das Baugewerbe (6,9 Prozent) und die Textilindustrie (5 Prozent) zahlen noch schlechter.

Die Folge der sinkenden Zahlungsmoral: Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geraten in Schwierigkeiten, weil sie immer häufiger teure Lieferantenkredite in Anspruch nehmen müssen. Das zeigt eine Studie der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG.

Für 60 Prozent der Unternehmen in Deutschland seien Forderungsausfälle ein bedrohliches

Risiko. Kommt noch die verschlechterte Zahlungsmoral hinzu, dann geraten auch bisher gesunde Unternehmen immer öfter in Liquiditätsengpässe.

Bei gut einem Viertel der Befragten beträgt der Forderungsausfall zwischen einem und zehn Prozent des

Jahresumsatzes. Fast jedes fünfte Kleinunternehmen gibt an, dass seine Liquidität durch Forderungsausfälle erheblich bis sehr stark beeinträchtigt wurde.

Das birgt ein hohes Risiko: Denn die Eigenkapitaldecke ist bei den meisten Klein- und Mittelbetrieben zu

dünn. Die Konsequenz: Die Wahrscheinlichkeit in die Insolvenzen zu rutschen steigt.

Auch der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) bezeichnet die Liquiditätssituation vieler Unternehmen als prekär. In seiner Frühjahrsumfrage beklagte die Mehrzahl der Inkasso-Unternehmen die unvermindert

schlechte Zahlungsmoral der Schuldner. Verantwortlich sei vor allem die hohe Arbeitslosigkeit und die Überschuldung vieler

Verbraucher. Mehr als drei Millionen Deutsche seien

überschuldet, berichtet der Verband. Über 1,1 Millionen Privatleute dürften in diesem Jahr mit einer eidesstattlichen Versicherung ihre Zahlungsunfähigkeit amtlich bekunden. „Eine dauerhafte Überschuldung der Verbraucher ist eine langfristige Gefahr für unsere Volkswirtschaft“, warnt BDIU-Präsident Stephan Jender. Um dem gegenzusteuern, müsse die Arbeitslosigkeit konsequenter bekämpft werden.

Zudem plädiert der Verband dafür, bereits in der Schule mit der Schuldenprävention zu

beginnen. Anlass für seine Forderung ist die Tatsache, dass immer mehr Jugendliche bedingt durch ihre hohen Handy-Rechnungen verschuldet sind. Viele junge Menschen wüssten zu wenig über Finanzfragen. „Der Umgang mit Geld in unserer Konsum- und Kreditgesellschaft und das Vermeiden von Schulden müssen fester Bestandteil der Lehrpläne werden“, fordert der Verband.

HANDELSBLATT, Mittwoch, 11. Mai 2005, 11:21 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1031512

13) Schlafforscher: Bürolicht lähmt die innere Uhr (HB

11.5.*)

dpa BERLIN. Menschen mit Bürojobs müssen sich über Schläfrigkeit nicht wundern - ihre innere Uhr erhält nach Einschätzung von Schlafforschern viel zu wenig Licht.

„Tageslicht ist der wichtigste Zeitgeber für die innere Uhr. Während uns ein sonniger Tag etwa 100 000 Lux beschert, sind es aber selbst in gut ausgeleuchten Büros nur 400 Lux“, sagte Schlafforscher Prof. Till Roenneberg (Ludwig-Maximilians-Universität-München) auf einem Experten-Kolloquium der Daimler-Benz-Stiftung am Mittwoch in Berlin.

Sogar wer bei Regen auf den Bus warte, bekomme damit noch 10 000 Lux und die innere Uhr damit Gelegenheit, sich der äußeren Zeit anzupassen, erklärte Roenneberg. Andernfalls hinke der in den Genen verankerte Zeitgeber hinterher, der auch Leistungs- und Ruhephasen steuert. Folgen einer dauerhaft „falsch“ tickenden Uhr können Schlafstörungen, Energielosigkeit oder sogar Depressionen sein.

Noch mehr als Büromenschen seien Schicht- und Nachtarbeiter von dem Lichtmangel betroffen. „Bei einem Versuch im VW Werk Wolfsburg leuchteten wir einen Teil der Halle mit immerhin 2000 Lux aus. Die Folge: Die Arbeiter waren von dem Licht so angezogen, dass sie sogar ihre Pausen nicht im gemütlichen Pausenraum, sondern unter den Lampen verbrachten“, sagt Roenneberg. Die Suche nach geeigneten Programmen, die innere Uhr umzustellen, stehe jedoch noch am Anfang.

HANDELSBLATT, Mittwoch, 11. Mai 2005, 13:20 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1035553

14) Positive Überraschung (n-tv 12.5.) nach oben

Stärkeres Wachstum

Die deutsche Wirtschaft ist allein dank eines kräftigen Schubs vom Export zu Anfang des Jahres so stark gewachsen wie seit vier Jahren nicht

mehr. Im ersten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) saison- und kalenderbereinigt um 1,0 Prozent zum Vorquartal

zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.

"Die wirtschaftliche Belebung im ersten Quartal 2005 im Vergleich zum vierten Quartal 2004 wurde ausschließlich vom Außenbeitrag getragen", erklärten die Statistiker.

Während die Exporte kräftig zulegten, seien die Importe

gesunken. Die gesamte Binnennachfrage war dagegen

rückläufig. Allerdings legten die Ausrüstungsinvestitionen sowie die Investitionen in sonstige Anlagen zu.

Von Reuters befragte Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent im Quartalsvergleich gerechnet, wobei selbst die optimistischste Prognose nur von einem Anstieg um 0,7 Prozent ausgegangen war.

Im Vergleich zum Vorjahr blieb die deutsche Wirtschaftsleistung dem Amt zufolge unverändert. Allerdings hatte

das erste Vierteljahr des laufenden Jahres zwei Arbeitstage weniger als im ersten Quartal

2004. Ohne diesen Kalendereffekt legte das BIP den Statistikern zufolge um gut ein Prozent zu.

Im vierten Quartal 2004 war die Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent geschrumpft. Allerdings hatten Experten darauf hingewiesen, dass die Saison- und Kalenderbereinigung die tatsächliche Konjunkturdynamik wegen der ungewöhnlich hohen Zahl an Arbeitstagen nicht richtig erfasst und das Wachstum unterzeichnet hatte.

Ein Teil des Zuwachses im ersten Vierteljahr gilt daher als Gegenbewegung zu diesem Statistikeffekt.

Details zur Wirtschaftsentwicklung will das Statistikamt

am 24. Mai veröffentlichen.

Nachdem die schlechte Stimmung bei Firmen und Verbrauchern die Furcht vor einem Abknicken der Konjunktur geschürt hatte,

sorgten gute Industrieaufträge und Exportdaten zuletzt für etwas

Erleichterung. So rechnet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) für das zweite Quartal mit einem Wachstum von 0,4 Prozent. Die meisten Ökonomen hielten bislang aber für das Gesamtjahr nur ein Wachstum von etwa einem dreiviertel Prozent für erreichbar.

15) Österreich: Grünes Licht für die EU-Verfassung (Standard

11.5.*) nach oben

Mit nur einer Gegenstimme beschloss das Parlament die Ratifizierung - Lediglich Barbara Rosenkranz stimmte dagegen

Von Samo Kobenter

Wien – Selten waren sich fast alle Abgeordneten des Nationalrates so einig wie in der europäischen Verfassungsfrage. Selten aber wurde eine einheitliche Haltung mit einem dermaßen offen eingestandenen Minimum an Begeisterung eingenommen: Die historische Stunde wurde im Parlament nicht zelebriert, sondern abgewickelt.

Also konnten die Redner aller Parteien das große Friedensprojekt EU loben und taten das auch ausgiebig und nach Maßgabe individueller oder im Parlamentsklub beschlossener Empathie. Der auf der Hand liegende Konnex zum Kriegsende und zum österreichischen Staatsvertrag wurde besonders von den Vertretern der ÖVP weidlich besprochen, jene der Oppositionsparteien konzentrierten sich vor allem auf die verpasste Chance, das große Vertragswerk einer gesamteuropäischen Volksabstimmung unterzogen zu haben. Bundeskanzler Wolfgang Schüssel erinnerte daran, sich stets für ein europäisches Referendum eingesetzt zu haben. Allerdings sei er mit dieser Forderung im EU-Rat allein geblieben, bedauerte der Kanzler. Insgesamt ebne die Verfassung jedoch den Weg für ein friedliches, soziales und demokratisches Europa: "Wir sind noch nicht am Ende dieses Prozesses angelangt, haben aber einen vorläufigen Höhepunkt erreicht."

SP-Chef Alfred Gusenbauer zeigte sich "froh, dass wir die Einigung erreicht haben". Er verwies aber auch auf die Skepsis, die viele Menschen gegen die EU entwickelt hätten und sah einen der Gründe dafür in der Tatsache, dass in den EU-Gremien der politische Wechsel nicht in der Form möglich wäre wie in den nationalen Parlamenten. Es gelte daher, einen Mechanismus zu finden, in dem "die Menschen ihre Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit der jeweiligen Politik zum Ausdruck bringen können".

Grünen-Chef Alexander Van der Bellen sah sich nach Abwägung der Vor- und Nachteile zu einem "klaren Ja" für die Verfassung bereit. Eine von vielen bekrittelte neoliberale Schlagseite könne er an der Verfassung nicht erkennen, meinte Van der Bellen und lobte insbesondere die Verankerung sozialer Grundrechte im Entwurf.

Ein Kompromiss

Der Regierung warf Van der Bellen eine völlig misslungene Informationspolitik vor. Für Vizekanzler Hubert Gorbach bringt die Verfassung mehr Demokratie und soziale Rechte: "Dass das auch ein Kompromiss ist, das ist klar."

In diesem Chor der Harmonie blieb es der FP-Abgeordneten Barbara Rosenkranz vorbehalten, einen Kontrapunkt zu setzen. Sie forderte die Durchführung einer Volksabstimmung, blitzte mit ihrem Antrag bei ihrem Parteikollegen und Nationalratspräsidenten Thomas Prinzhorn jedoch ab: Er wies den Antrag mit der Begründung zurück, dass eine Volksabstimmung über einen Staatsvertrag nicht zulässig sei. Darauf stimmte Rosenkranz als Einzige gegen die Ratifizierung.

Die Verfassung ersetzt die bisherigen EU-Verträge und bringt unter anderem eine Erweiterung der Kompetenzen der Union, mehr Rechte für das EU-Parlament, eine verstärkte Zusammenarbeit in allen Bereichen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie ab 2014 eine Verkleinerung der Kommission. Zudem wird das Amt eines ständigen Präsidenten des EU- Rates geschaffen. Mehrheitsentscheidungen im Rat werden (gegenüber einstimmigen Entscheidungen) ausgeweitet. (DER STANDARD, Printausgabe, 12.05.2005)

siehe auch Links - > Europa

(Verfassung im Wortlaut, Zusammenfassungen und Präsentationen der Verfassung)

ferner vgl. auch Kernpunkte

der EU-Verfassung (Standard); Kernpunkte

der EU-Verfassung (n-tv) ;

Die Europäische

Union und Österreich (Standard-Ressort)

16) Neuer Wirkstoff hält das Gehirn auf Trab (HB

11.5.*) nach oben

dpa LONDON. Ein neuer Wirkstoff kann die Hirnleistung steigern und auch Probanden unter Schlafentzug geistig hellwach halten. Das hat zumindest eine kleine Studie mit 16 Teilnehmern an der Universität von Surrey im britischen Guildford ergeben.

Das berichtet der „New Scientist“ in seiner Ausgabe vom nächsten Samstag. Julia Boyle und Kollegen verabreichten den 18 bis 45 Jahre alten männlichen Probanden unterschiedliche Mengen des Ampakins Cx717. Dabei zeigte sich, dass schon geringe Dosen wacher, leistungsfähiger und konzentrierter machten. Das Medikament könnte einmal Patienten mit Alzheimer, Narkolepsie (Schlafzwang) oder Aufmerksamkeitsstörungen (Adhs) helfen.

Die Testteilnehmer durften nicht schlafen und mussten in bestimmten Abständen wiederholt Aufgaben lösen. Dabei kontrollierten die Forscher unter anderem die Gehirnströme der Probanden. Testteilnehmer, die das Ampakin bekommen hatten, schnitten regelmäßig besser ab als solche, die ein wirkungsloses Scheinmedikament (Placebo) erhalten hatten. Nebenwirkungen, wie Nervosität oder Überspannung, die beispielsweise Coffein oder Amphetamine verursachten, seien nicht beobachtet worden, schreibt das Magazin.

Das Ampakin erhöhe die Aktivität des körpereigenen Nervenbotenstoffs Glutamat, lautet die Erklärung für die gehirnleistungssteigernde Wirkung. „Wir haben alle denselben Computer, laufen aber mit unterschiedlicher Spannung“, sagte Ampakin-Erfinder Gary Lynch von der Universität von Kalifornien in Irvine dem „New Scientist“. Ampakine erhöhten diese „Spannung“.

HANDELSBLATT, Mittwoch, 11. Mai 2005, 22:40 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1035850

17) Der Renditevorsprung steigt weiter an (HB

12.5.) nach oben

Nachrangige Anleihen werden populärer

Von Finanzinstitutionen begebene nachrangige Anleihen, so genannte Preferred oder Capital Securities, stehen bei Investoren hoch im Kurs. Aus gutem Grund, denn die ohnehin schon ansehnlichen Renditevorsprünge dieser nachrangigen Anleihen haben sich im Vergleich zu klassischen Staatsanleihen in jüngster Zeit noch vergrößert.

Ängste vor größeren Zinsschritten der US-Notenbank und Probleme bei General Motors, einem der größten Emittenten von Firmenanleihen, sind Auslöser dafür. Diese Entwicklung findet parallel zu der schon allgemeinen Ausweitung von Renditeaufschlägen – Spreads – von Unternehmensanleihen statt.

In diesem Umfeld steigen die Spreads von Preferred Securities mit, ohne dass aber ihre Sicherheit leidet. Denn die emittierenden Finanzinstitute oder Versicherungsunternehmen verfügen noch immer über eine hervorragende Kreditwürdigkeit. Eine nachrangige Bankanleihe mit einem einfachen „A“-Rating kann derzeit 90 bis 120 Basispunkte über dem Libor – dem Zinssatz aus dem Londoner Interbankenhandel – rentieren.

Preferred Securities wurden entwickelt, um die zur Einlagensicherung nötige Kapitalaufnahme für Banken und Versicherer zu erleichtern. Eigentlich sollten diese Institutionen Kapital am ehesten in Form von Aktien aufnehmen, weil diese keine Fälligkeit kennen, nicht zurückgekauft werden müssen und Dividenden gewinnabhängig sind. Die Finanzbranche nutzte aber Aktien zur Kapitalaufnahme deutlich seltener als Anleihen, da die Aktienausgabe einerseits teuer ist, andererseits die bestehenden Anteile bei der Ausgabe neuer Titel verwässert werden.

Normale Anleihen haben wiederum den Nachteil, dass ein Ausfall bei Zinskupons oder Tilgung dazu führt, dass ein Bond sofort als Not leidend eingestuft wird. Anleihen als Kapitalform können daher bei Liquiditätsproblemen die Schwierigkeiten des Emittenten noch vergrößern. Daher wurde es Finanzinstitutionen gestattet, Preferred Securities als hybride Instrumente zu begeben, die Eigenschaften von Aktien und Anleihen in sich vereinen.

Die Kombination aus hoher Ausfallsicherheit und stabilen Überrenditen macht Preferred Securities zu einer gefragten Anlageklasse bei Versicherungen, Asset-Managern und auch Privatanlegern. Das Marktvolumen der für institutionelle Adressen aufgelegten Papiere, wie sie im Lehman Capital Securities Index definiert sind, summiert sich derzeit auf 390 Mrd. Euro. Davon sind 30 Prozent in US-Dollar denominiert, weitere 44 Prozent in Euro. Der Rest des Marktes entfällt auf in britische Pfund ausgestellte Papiere. Im globalen Preferred-Securities-Index von Lehman Brothers sind deutsche Emittenten nur sehr schwach vertreten, die meisten Papiere stammen aus den USA, Großbritannien, Frankreich oder aus den Ländern Skandinaviens.

Während Investoren für das mit der Nachrangigkeit verbundene Risiko üblicherweise mit Renditevorsprüngen zwischen 80 und 200 Basispunkten belohnt werden, liegt das Rating von Preferred Securities in der Regel nur um ein oder zwei Stufen unter dem einer klassischen Anleihe desselben Emittenten. Trotz einer in den vergangenen Jahren sehr starken Wertentwicklung gehören Preferred Securities heute noch immer zu den günstigsten Papieren im Investment-Grade-Bereich.

Weil vor allem US-Banken inzwischen regulatorische Grenzen erreicht haben und ihre Kapitalisierung schon sehr ansehnlich ist, wird die Emissionstätigkeit im Bankensektor sich künftig etwas abschwächen. Dafür ist zu erwarten, dass zunehmend Versicherer, die ihre Kapitalbasis stärken wollen, Preferred Securities auflegen. In diesem Jahr könnte das Volumen der Neuemissionen rund 30 Mrd. Euro erreichen, wodurch Liquidität und Bedeutung des Marktes für Preferred Securities künftig noch weiter zunehmen werden.

Owen Murfin ist Vice President und Fund Manager bei Merrill Lynch Investment Managers in London.

HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 08:25 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1032522

18) Gegen starke Bewegung spricht niedrige Inflationsrate (HB

12.5.) nach oben

Volkswirte erwarten leichten Renditeanstieg

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, die seit einigen Wochen ein Tief nach dem anderen markiert und gestern bei 3,34 Prozent lag, wird in den nächsten sechs Monaten unter der markanten Marke von vier Prozent bleiben. Das ist zumindest die Prognose von vier der fünf vom Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB) regelmäßig befragten Experten.

cü FRANKFURT/M. Damit rudern die Volkswirte kräftig zurück. Im vergangenen Frühjahr und Herbst – die Zinsprognose wird seit 1995 zweimal jährlich abgegeben – hatten die Zinsauguren noch auf kräftig steigende Renditen gesetzt und damit deutlich daneben gelegen.

Die Experten gehen zwar immer noch davon aus, dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf Sicht von einem halben Jahr steigen wird, aber der Anstieg soll moderat ausfallen. Kurzfristig, so meinte zumindest Ulrich Kater von der Dekabank, seien sogar nochmals Renditerückgänge möglich. In einem halben Jahr erwartet Kater, dass die zehnjährige Bundesanleihe mit 3,60 Prozent rentieren wird. Feri Research Helaba und VÖB erwarten einen Anstieg auf 3,70 Prozent. Die Bankgesellschaft Berlin ist mit einer Prognose von einem Renditeanstieg ebenfalls zurückhaltender als in der Vergangenheit.

„Wir bleiben in der Euro-Zone in einem niedrigen Inflations- und Leitzinsumfeld“, sagte Ulrich Kater von der Dekabank. Dazu kämen Sonderfaktoren wie aktuell die Gerüchte um eine Schieflage bei Hedge-Fonds, die eine Flucht in die Sicherheit – also in Staatsanleihen – auslösten. Außerdem fehle in der Euro-Zone die Investitionsdynamik, die die Wirtschaft ankurbeln könne. Angesichts der schon lange anhaltenden niedrigen Inflation nähmen die Risikoprämien für einen Inflationsanstieg ab, meinte auch Tobias Schmidt von Feri Trust. Auf mittlere Sicht würden fundamentale Wachstumsdaten zwar wieder die Oberhand gewinnen, aber noch sei der Zeitpunkt dafür nicht abzusehen. Zu beobachten sei außerdem, dass sich der hohe Ölpreis schon dämpfend auf das globale Wirtschaftswachstum ausgewirkt habe.

Gertrud Traud von der Helaba betonte, dass die Rentenmärkte extrem pessimistisch mit Blick auf das Wirtschaftswachstum – gerade in den USA– seien. Diese „negative Illusion“ könne durchaus noch anhalten und müsse deshalb in die Renditeprognose einfließen. Außerdem sei in Deutschland die niedrige Rendite angesichts der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung sogar fundamental angemessen.

Lediglich Thomas Meißner von der DZ Bank, hält an seinem negativen Szenario für die Anleihemärkte fest. „Am Rentenmarkt hat sich ganz klar eine Blase gebildet, die sogar vergleichbar mit der Aktien-Bubble im Jahr 2001/2002 ist.“ Fundamental – also von der wirtschaftlichen Entwicklung her – sei das niedrige Renditeniveau schlicht nicht haltbar, sagt Meißner. Die Wirtschaft im Euro-Raum wachse zwar langsam, aber sie wachse. Der DZ-Volkswirt geht davon aus, dass die zehnjährige Bund-Rendite bis Mitte Oktober auf 4,20 Prozent und damit recht deutlich steigen wird.

HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 07:56 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036017

19) Wachstumsprognose stabil (HB 12.5.) nach oben

RWE verdient weniger

Der Energiekonzern RWE hat im ersten Quartal einen leichten Ergebnisrückgang verzeichnet. Mit den jüngsten Zahlen übertraf Deutschlands zweitgrößter Versorger trotzdem die Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen seine Wachstumsprognose.

Die Zentrale des Energiekonzerns RWE AG in Essen. Der Versorger RWE hat im ersten Quartal einen leichten Ergebnisrückgang verzeichnet. Foto: dpa

Bild vergrößern Die Zentrale des Energiekonzerns RWE AG in Essen. Der Versorger RWE hat im ersten Quartal einen leichten Ergebnisrückgang verzeichnet. Foto: dpa

HB DÜSSELDORF. Der operative Gewinn und der Nettogewinn dürften gegenüber dem Vorjahr im einstelligen Prozentbereich wachsen, teilte RWE in einem Zwischenbericht mit. Bei dieser Vorhersage blieben Effekte wie Unternehmensverkäufe oder Währungseinflüsse aber unberücksichtigt.

Für das erste Quartal berichtete RWE von einem leichten Rückgang des Betriebsgewinns auf 1,95 Mrd. Euro nach 1,97 Mrd. im Vorjahr. Damit lag der Konzern in Einklang mit Analysten, die im Schnitt ein operatives Ergebnis von 1,945 Mrd. Euro geschätzt hatten.

Bereinigt um Sondereffekte wie den Verkauf der Beteiligung an Heidelberger Druck im vergangenen Jahr sei der Betriebsgewinn um sieben Prozent gestiegen. Die Effekte macht RWE auch für den Rückgang des Konzernumsatzes auf 11,0 (2004: 12,2) Mrd. Euro verantwortlich. Bereinigt um Sondereffekte und Währungsschwankungen sei der Umsatz um acht Prozent gestiegen.

Unter dem Strich blieb Deutschlands zweitgrößtem Versorger nach E.ON ein um fünf Prozent auf 975 Mill. Euro gestiegener Nettogewinn. Zur Begründung verwies RWE auf das durch den Schuldenabbau verbesserte Finanzergebnis. Die Nettoverschuldung ging den Angaben zufolge bis Ende März gegenüber dem Jahresende 2004 um 810 Mill. Euro auf netto 11,6 Mrd. Euro zurück.

An der Börse stieg die RWE-Aktie zum Handelsauftakt im Deutschen Aktienindex um 0,3 Prozent auf 46,80 Euro.

Ergebnisrisiken sieht RWE in womöglich steigenden Brennstoffkosten und der bevorstehenden Regulierung der Strom- und Gasnetze in Deutschland. Dem stünden positive Entwicklungen im Energiegeschäft auf dem europäischen Kontinent und im britischen Wassergeschäft gegenüber.

RWE kündigte eine Aufstockung der Sachinvestitionen auf eine Größenordnung von vier Mrd. Euro an. 2004 hatte RWE 3,4 Mrd. Euro in Sachanlagen investiert. Eingesetzt werden soll das Geld vor allem für die Modernisierung von Kraftwerken und Netzen in Deutschland und im Wassergeschäft in Großbritannien.

HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 09:38 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036095

20) EuGH prangert Verstoß gegen Menschenrechte an (HB

12.5.) nach oben

Öcalan-Prozess in der Türkei war unfair

Die Türkei hat laut Europäischem Gerichtshof im Prozess gegen den kurdischen Rebellenführer Abdullah Öcalan gegen die Menschenrechte verstoßen. Damit wächst der Druck auf Ankara, das Verfahren neu aufzurollen. Gegner eines EU-Beitritts der Türkei wittern ihre Chance.

HB STRASSBURG. Der seit sechs Jahren inhaftierte frührere Chef der kurdischen Arbeiterpartei PKK habe in der Türkei keinen gerechten Prozess gehabt, entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am Donnerstag in Straßburg. Die türkischen Richter in dem Prozess von 1999 seien nicht unparteiisch und nicht unabhängig gewesen.

Die Inhaftierung Öcalans in Isolationshaft auf der Gefängnisinsel Imrali sowie seine Festnahme 1999 in Kenia hätten hingegen nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Öcalan war noch im selben Jahr von einem türkischen Gericht zum Tode verurteilt worden. Das Strafmaß wurde 2002 in lebenslang umgewandelt.

Auch wenn das Urteil nicht bindend ist, wächst damit der Druck auf die Türkei, das Verfahren neu aufzurollen. Das Urteil deutet an, dass dieser Weg nach Meinung des Gerichts der beste wäre“, interpretierte Öcalans Anwalt Marc Müller den Richterspruch. Von Seiten der türkischen Regierung war niemand in Straßburg erschienen.

Die deutsch-kurdische PDS-Europaabgeordnete Feleknas Uca sagte: „Im Hinblick auf die EU-Beitrittsverhandlungen der Türkei wäre ein neues Öcalan-Verfahren sehr wichtig.“ Die türkische Regierung macht Öcalan für einen 15-jährigen Guerilla-Krieg im Südosten des Landes mit mehr als 30 000 Toten verantwortlich.

Das Urteil des Gerichtshofs könnte der Türkei politische Probleme bereiten und sie in ihren Bestrebungen um einen Beitritt zur Europäischen Union zurückwerfen. Die Einhaltung der Menschenrechte in der Türkei ist ein wesentliches Kriterium für eine Aufnahme.

HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 10:10 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036113

21) 50 Jahre Goggomobil (HB 12.5.) nach oben

dpa DINGOLFING. Das Goggomobil wurde vor einem halben Jahrhundert nicht nur zu einem der beliebtesten Autos Deutschlands, sogar die englische Prinzessin Margaret, die Schwester der Queen, ließ sich in dem Gefährt chauffieren.

An Pfingsten (13. bis 16. Mai) wollen Oldtimer-Fans aus aller Welt in Dingolfing, dem „Geburtsort“ des Goggos, den 50. Geburtstag des legendären Automobils feiern. Ein 34 Kilometer langer Korso mit rund 400 historischen Fahrzeugen soll am Sonntag (13.00 Uhr) Höhepunkt des Goggo-Spektakels werden.

Mit dem Kleinwagen wollten die Dingolfinger Glas-Werke angesichts des Wirtschaftsbooms in der jungen Bundesrepublik insbesondere Motorradfahrer zum Umsteigen auf vier Räder motivieren. Dies machten auch die Reklamebotschaften klar: „Freiluftfahren ist schon alt: Sommer Regen, Winter kalt - Familie das nun nicht mehr will! Lösung klar: Goggomobil“, reimten die Werbestrategen auf ihren Plakaten. Im Angebot waren eine Limousine, ein Coupé, ein Pick-up und sogar ein Mini-Transporter.

Offenbar traf dieses Konzept voll ins Schwarze. Von 1955 bis 1969 rollten rund 280 000 Exemplare der Zweitakter aus der niederbayerischen Fabrik. „Das war zeitweise das weltweit meistverkaufte Auto in dieser Klasse“, erklärt Jürgen Kraxenberger von der Goggo- und Glasfahrer Gemeinschaft Dingolfing. „Das Goggomobil war einfach das richtige Auto zur richtigen Zeit.“

Der Erfolg des Goggos ist nach Ansicht von Kraxenberger auch auf die relativ einfache Technik zurückzuführen. Selbst nicht ganz so versierte Bastler könnten sich bei einem Defekt leicht behelfen, erklärt er. „Aber es ist auch ein tolles Fahrgefühl“, schwärmt der Vorsitzende des 1984 gegründeten Goggo-Klubs, der das Pfingsttreffen organisiert.

Die technischen Daten des 2,9 Meter kurzen und nur 1,26 Meter breiten Viersitzers sind aus heutiger Sicht eher bescheiden. Die Basisversion hatte 250 Kubikzentimeter Hubraum und kam mit 13,6 PS in der sportlichen Coupé-Variante auf eine Spitzengeschwindigkeit von 84 Stundenkilometern. Mindestens 3 327 Mark mussten die Käufer für ihren Goggo hinblättern, gegen Aufpreise von 30 bis 100 Mark waren Motoren mit 300 und 400 Kubik erhältlich.

Der Erfolg des Goggos war für die Hans Glas Gmbh alles andere als vorhersehbar. Vielmehr war das Fahrzeugkonzept bei dem Familienunternehmen eher eine Notlösung. Eigentlich bauten die Glas- Werke Landmaschinen, fanden dafür aber nach dem Kriegsende immer weniger Abnehmer. Inspiriert vom Siegeszug der Vespa in Italien brachte das Unternehmen einen Roller auf den Markt, das Goggomobil wurde dann zunächst als eine Art vollverkleideter Roller mit vier Rädern entwickelt.

Später konzipierten die Glas-Ingenieure, durch die Goggo- Verkaufszahlen beflügelt, auch das größere Modell Isar und den Luxuswagen V8. Doch schon Ende der 60er Jahre ging die kurze Geschichte der Glas-Automobile zu Ende. BMW übernahm die Dingolfinger Fabrik und baute sie zum zweiten Standort des Münchner Unternehmens aus. Inzwischen haben die Niederbayern den BMW-Stammsitz sogar überholt: Dingolfing ist heute das weltweit größte Werk des weiß- blauen Autokonzerns. Die rund 22 000 Mitarbeiter fertigen täglich bis zu 1 300 Wagen der Baureihen 5er, 6er und 7er sowie Karosserien der britischen Nobelmarke Rolls-Royce.

HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 10:31 Uhr

Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:

http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036148

22) Bruttoinlandsprodukt legte um 1,0 Prozent zu (HB

12.5.) nach oben

Volkswirte wollen Prognose erhöhen