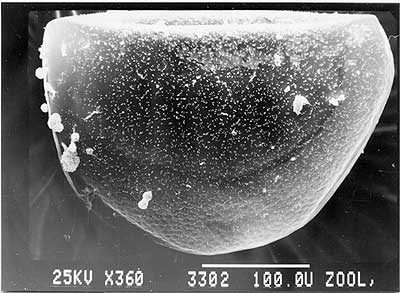

CERIODAPHNIA PULCHELLA

Carapax

Die Skulpturierung besteht aus unregelmäßigen Polygonen, die

von schmalen Leisten eingerahmt sind (Bild 69). Die caudalen Enden sind

häufig in Zipfel ausgezogen. Die Größe der Polygone nimmt

nach ventral deutlich zu, auch werden sie regelmäßiger und zwar

geht die Tendenz zu annähernd gleichseitigen Sechsecken. Die durchschnittliche

Größe nimmt von dorsal nach ventral etwa um die Hälfte zu.

Ob es sich bei diesem Phänomen der Größenzunahme, wie bei

Daphnia um ein Einfügen oder Weglassen von Grenzen zwischen den einzelnen

Gebilden handelt, ist bei Ceriodaphnia pulchella wegen der Unregelmäßigkeit

der Schuppen nicht feststellbar.

Subskulpturen sind hier weit weniger deutlich ausgebildet, als bei der Ceriodaphnia

reticulata.

Die Skulpturierung setzt sich bis in den Nackenbereich auf Höhe Fornix

fort, der Kopf besitzt als Skulpturierung längliche Polygone.

Der spitz zulaufende Fortsatz des Kopfpanzers in den übrigen Carapax

reicht nicht ganz bis zur halben Gesamtlänge des Tieres.

Die Spina ist kürzer, als die von Ceriodaphnia reticulata.

|

Bild 69: Ceriodaphnia pulchella; Lateralansicht

in toto. |

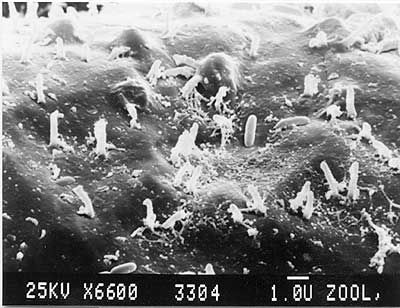

Ephippium

Das Ephippium ähnelt in hohem Maße dem von Ceriodaphnia reticulata.

Äußere Form und Skulpturierung sind in etwa ident (Bild 70). Eine

relativ sichere Unterscheidung läßt sich nur anhand der Cuticularstiftchen

treffen. Sie sind bei Ceriodaphnia pulchella am ganzen Ephippium spärlicher

verteilt und etwas länger als bei der vorigen Art, sie erreichen die

Länge von 2 µm (Bild 71). Die Stiftchen sind sehr unregelmäßig

verteilt. Ringbildungen sind sowohl am skulpturierten ventralen Teil, als

auch im Eibereich nur sehr wage angedeutet.

|

|

Bild 70: Ceriodaphnia pulchella; Ephippium in toto. |

Bild 71: Ceriodaphnia pulchella; Ephippialskulptur. |