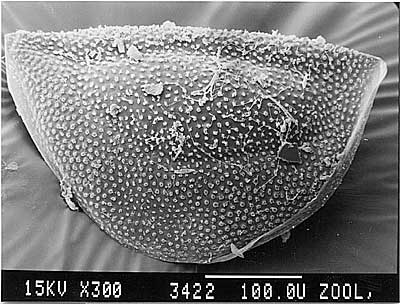

CERIODAPHNIA QUADRANGULA

Carapax

Die Skulpturen sind unregelmäßige Polygone, ohne regionale

Unterschiedlichkeit bezüglich Größe oder Regelmäßigkeit

(Bild 82). Die größten Polygone haben einen Durchmesser von

25 µm. Überlappungen oder Verlängerung der caudalen Ecken

sind nicht feststellbar.

Subskulpturen sind in der üblichen Weise vorhanden, kurze Cuticularstiftchen,

die kaum über die Oberfläche hinausragen und flache Runzeln.

Nacken und Kopf sind in gleicher Weise skulpturiert. Die Nackenfalte ist

flach, der spitz ausgezogene Fortsatz des Kopfes reicht etwa bis zur Hälfte

der gesamten Länge des Tieres.

Die Spina ist stumpf, an der Basis breit. Sie fehlt beim Ephippialweibchen.

|

Bild 82: Ceriodaphnia quadrangula; Lateralansicht

in toto. |

Ephippium

Das Ephippium ist von Form und Skulpturierung her etwas aberrant (Bild 83).

Die Länge beträgt rund 380 µm, die Breite 230 µm.

Die dosale Kante ist leicht konvex gebogen. Auf den letzten 50 µm

am caudalen Ende erfährt diese Kante wieder einen konkaven Gegenbogen.

Der caudale und craniale Winkel, in dem die dorsale Kante in den Korpus

übergeht, sind kleiner als 90°. Der Bogen, den der Korpus beschreibt,

ist nicht in allen Abschnitten gleichförmig, im ventralen Drittel ist

die Krümmung stärker als dorsal.

Die dorsale Eikante liegt annähernd parallel zur Dorsalkante. Das Ei

ist nicht, wie bei den meisten Ceriodaphnia-Arten nach cranial verschoben,

die Abstände zum cranialen wie zum caudalen Ende des Ephippiums sind

gleich. Das heißt, bei einer Länge von 200 µm hat das Ei

zu den beiden Enden je 50 µm Abstand.

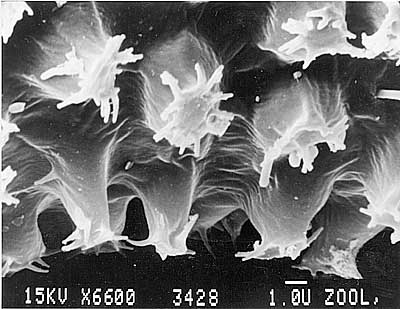

Die Skulpturierung ist am ganzen Ephippium recht unterschiedlich ausgebildet.

Im ventralen Bereich, cranialen (vor dem Ei) und im caudalen (hinter dem

Ei) sind die Skulpturen zylindrisch bis kegelstumpfförmig. An der Basis

haben die Skulpturen einen Durchmesser von 4-7 µm, am distalen Ende

können sich die Skulpturen bis auf 2-3 µm verjüngen. Auch

die Höhe ist unterschiedlich, sie liegt zwischen 1 und 3 µm.

Am distalen Ende sind die Skulpturen abgeflacht und im Querschnitt meist

rundlich. Am Rande dieser distalen Scheiben finden sich die Subskulpturen,

Zipfel und Cuticularstiftchen, deren Länge, Form und Anordnung sehr

unterschiedlich ist.

Im Bereich des Eies treten die Skulpturen in den Hintergrund, es bleiben

nur kleine Erhebungen mit einer Basis von meist weniger als 3 µm.

Am distalen Ende treten büschelartig die Subskulpturen heraus, bis

zu 2 µm lange Cuticularstiftchen (Bilder 84 und 85). Es sind bis zu

15 Stiftchen pro Skulptur.

Im Bereich des Kieles auf den beiden Wülsten sind die Skulpturen am

mächtigsten. Sie sind meist unregelmäßig kegelstumpfförmig,

bis zu 5 µm Durchmesser an der Basis. Die distale Verjüngung

ist nicht gleichförmig, das distale Ende kann scheibenförmig bis

mehr oder weniger spitz sein. Die Höhe der Skulpturen beträgt

bis zu 6 µm. Am distalen Ende finden sich auch hier die üblichen

Cuticularstiftchen, 1-1,5 µm lang, bis zu 15 Stück pro Skulptur.

Die Dorsalansicht ist von den Skulpturen geprägt (und auch im Lichtmikroskop

deutlich zu sehen; Flössner 1972). Die äußere Form entspricht

der von Ceriodaphnia laticaudata, parallele Stränge, die an beiden

Enden spitz zulaufen.

|

|

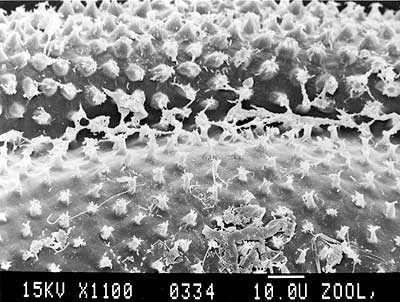

Bild 83: Ceriodaphnia quadrangula; Ephippium in

toto. |

Bild 84: Ceriodaphnia quadrangula; Ephippialskulptur. |

|

Bild 85: Ceriodaphnia quadrangula; Ephippialskulptur.

|