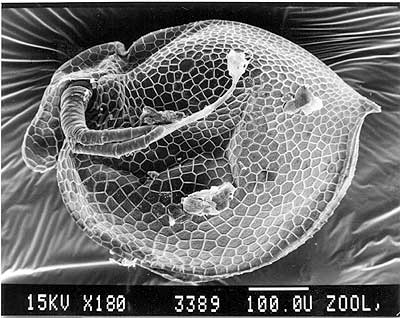

CERIODAPHNIA ROTUNDA

Carapax

Die Skulpturierung ist sehr unregelmäßig, die Polygone können

vier bis neun Ecken haben (Bild 78). Die Leisten zwischen den einzelnen

Skulpturen sind derb, bis zu 1,5 µm dick. Die Größe

der Polygone liegt zwischen 10 und 30 µm, wobei die Skulpturen

im dorsalen Bereich kleiner sind (10-15 µm) als auf dem übrigen

Körper. Allerdings ist eine Grenze zwischen den großen und

kleineren Skulpturen nicht so klar zu ziehen, wie z.B. bei Ceriodaphnia

laticaudata.

Subskulpturen sind durchwegs vorhanden, sie sind auf den Skulpturen

unregelmäßig verteilt und ragen meist nur 0,3 µm über

die Cuticula hinaus. Im Bereich dieser Größe ist auch der

Durchmesser der Stiftchen.

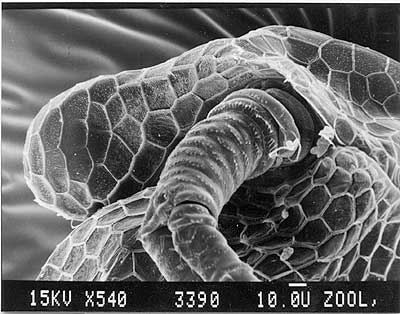

Die Art der Skulpturierung setzt sich auch über Nacken und Kopf

fort. Am Kopf sind die ventralen Enden der Polygone spitz ausgezogen

und heben sich von der Cuticula ab. Im lichtmikroskopischen Bild sind

diese Zipfel am ventralen Ende des Kopfes als "Stiftchen"

erkennbar, ein wichtiges Bestimmungsmerkmal dieser Art (Flössner

1972), vor allem zur Unterscheidung von Ceriodaphnia laticaudata (Bild

79).

Die Einsenkung im Nacken ist flach, der nach caudal spitz auslaufende

Teil des Kopfpanzers ragt bis zur halben Länge des gesamten Tieres

in den übrigen Carapax hinein, bei Ephippialweibchen weist er nach

dorsal. Die Spina ist länger als bei der vorigen Art und fehlt

beim Ephippialweibchen.

|

|

Bild 78: Ceriodaphnia rotunda; Lateralansicht

in toto. |

Bild 79: Ceriodaphnia rotunda; Kopf in Lateralansicht. |

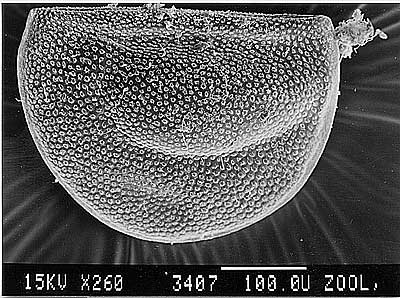

Ephippium

Das Ephippium ist typisch für die Gattung (Bild 80). Bei einer Länge

von 350 µm beträgt die Höhe 280 µm. Der "Knick"

am caudalen Ende (siehe Ceriodaphnia reticulata) ist kaum ausgebildet,

das Hinterende ist vielmehr annähernd rund, das Ephippium ist dadurch

fast völlig symmetrisch.

Die Subskulpturen sind bei dieser Art stärker (oder besser: augenfälliger)

ausgebildet, als die Skulpturen. Im ventralen und caudalen Bereich besteht

die Skulpturierung aus den typischen Sechsecken, die durch Einsenkungen

voneinander getrennt sind. Eibereich und Kiel sind kaum skulpturiert,

es gibt lediglich sehr flache Erhebungen. Die größten Skulpturen

haben einen Durchmesser von 10 µm.

Auch eine Musterung, also durchgehende Bahnen der Skulpturen, läßt

sich erkennen, sie entspricht etwa der von Ceriodaphnia reticulata.

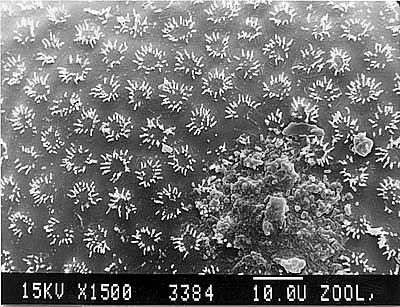

Die Subskulpturen prägen das Bild der Oberfläche des Ephippiums.

Sie bestehen aus 1-2,5 µm langen und 0,2-0,3 µm Cuticularstiftchen-(Bild

81). Sie sind auf den Skulpturen zu finden und immer ringförmig angeordnet,

die stumpfen, freien Enden weisen vom Ring gesehen nach außen. Die

Anordnung der Stiftchen in den Ringen ist nicht sehr regelmäßig,

oft stehen auch mehrere Subskulpturen hintereinander (von der Ringmitte

aus gesehen). Im Großen läßt sich sagen, daß die

Durchmesser der Ringe in etwa die Hälfte der Durchmesser der Hauptskulpturen

betragen.

Die Stiftchen sind regional unterschiedlich lang. Die längsten mit

bis zu 2,5 µm Länge finden sich im Bereich des Kieles. Im Eibereich

sind die Stiftchen bis zu 2 µm lang, die kürzesten mit maximal

1,5 µm sind im ventralen und caudalen Bereich auf den Sechsecken

zu finden.

Der Kielbereich ähnelt, mit Ausnahme der Cuticularstiftchen, dem

von Ceriodaphnia laticaudata. Wulstartige Stränge von etwa 20 µm

Durchmesser, die an den caudalen und cranialen Enden spitz zulaufen.

|

|

Bild 80: Ceriodaphnia rotunda; Ephippium in

toto. |

Bild 81: Ceriodaphnia rotunda; Ephippialskulptur. |