CTENODAPHNIA ATKINSONI

Carapax

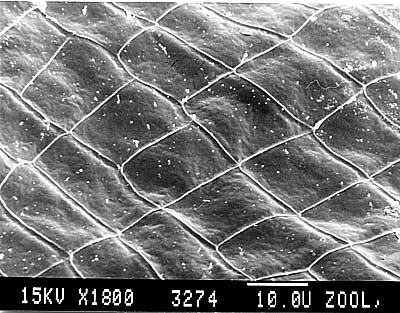

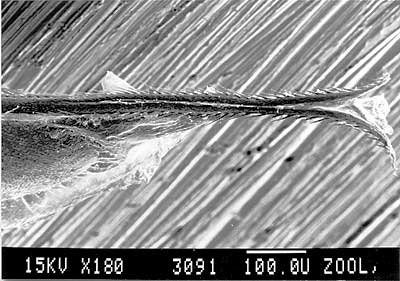

Die Carapaxskulptur des parthenogenetischen Weibchens sieht ähnlich

aus wie bei Ctenodaphnia magna, mit dem Unterschied, daß die einzelnen

Quadrate (Seitenlänge etwa 18µm) caudal in keiner Region

des Körpers Zipfel bilden (Bilder 7+8). Die Länge der Spina

beträgt bei den von mir im burgenländischen Seewinkel gefundenen

Exemplaren 2 Fünftel der Gesamtkörperlänge. Als Besonderheit

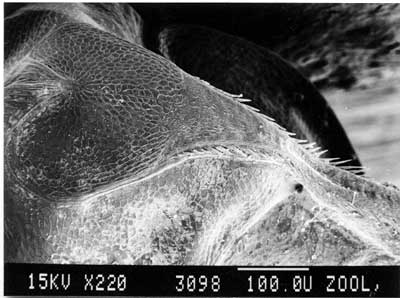

ist bei Ctenodaphnia atkinsoni die Nackenleiste am dorsalen Kopfteil

zu einer herzförmigen, sog. Nackenplatte verbreitert (Bild 9).

Der Rückenkiel ist auf halber Höhe des Tieres (ohne Spina

betrachtet) eingekerbt. Trägt das Tier ein Ephippium in sich, so

fällt diese Stelle mit dem rostralen Ende des Ephippiums zusammen.

Schließlich teilt sich der Kiel in zwei bestachelte Leisten, die

auseinanderlaufen, sich dann nach median wenden und schließlich,

bereits wieder leicht nach caudad weisend, vereinigen. Die Stacheln

enden noch im caudalen Drittel der Platte, nur die verstärkten

Leisten umschließen die restliche Platte.

|

|

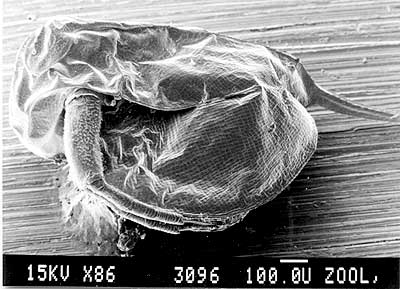

Bild 7: Ctenodaphnia atkinsoni; Dorsalansicht

in toto. |

Bild 8: Ctenodaphnia atkinsoni; Carapaxskulptur. |

|

Bild 9: Ctenodaphnia atkinsoni; Dorso-lateral-Ansicht

des Nackenbereiches, mit herzförmiger Nackenplatte. |

Ephippium

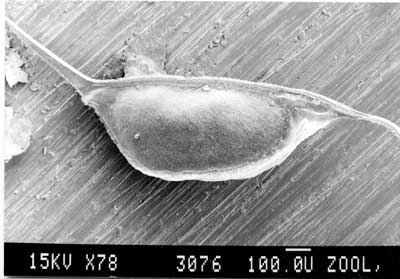

Das Ephippium ist, von lateral gesehen, leicht asymmetrisch, stets mehr

als doppelt so lang, wie breit und verjüngt sich nach rostral.

Als Anhänge sind bei frischen Ephippien nach caudad stets die Spina

und nach rostrad der geteilte Kiel zu erkennen (Bild 10). Der Kiel teilt

sich bei dieser Art erst nach zwei Dritteln seiner gesamten, über

das Ephippium hinausragenden Länge vollständig (Bild 11; vergl.

Ctenodaphnia similis). Die Lage der beiden Eier ist typisch für

Ctenodaphnia. Die Eier sind wegen der meist dunkelbraunen bis schwärzlichen

Färbung der Ephippialhülle bei dieser Art schwer zu sehen.

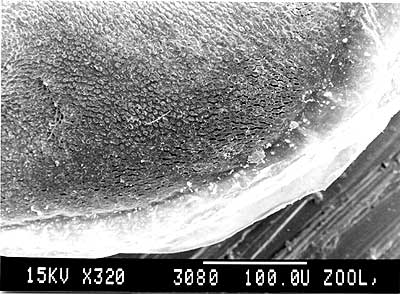

Die Skulptur besteht zum großen Teil aus unregelmäßigen,

kuppelförmigen Höckern. Gegen den Rand hin wird die Skulpturierung

meist flacher, vor allem im ventralen Teil reißt das Ephippium

zwischen den Höckern ein. Diese Risse zwischen den Höckern

erscheinen nicht rund, sondern sechseckig (Bild 12). Eine fixe Regel,

daß auch am übrigen Ephippium jeder Höcker von sechs

anderen umgeben ist, läßt sich auch bei näherer Betrachtung

nicht aufstellen. Der Durchmesser der Höcker ist regional stark

verschieden, auf durchschnittlichen Ephippien überschreitet er

jedoch nie 10 µm.

Fundorte

Die Lebensansprüche von Ctenodaphnia atkinsoni sind ähnlich

wie die von Ctenodaphnia magna. Die Art fand sich 1988 unter anderem

in der südlichen Krainerlacke. Sie hatte dort ein sehr frühes

Maximum von Individuen (Ende April), verschwand dann (siehe auch: Löffler

1958), und tauchte im Herbst, nachdem die, im Spätsommer ausgetrocknete,

südliche Krainerlacke wieder gefüllt war, mit einem Maximum

Ende Oktober erneut auf. Sexualtiere waren im Herbst jedoch nicht mehr

zu finden.

|

|

Bild 10: Ctenodaphnia atkinsoni; Ephippium

in toto. |

Bild 11: Ctenodaphnia atkinsoni; Caudale Ephippialanhänge. |

|

Bild 12: Ctenodaphnia atkinsoni; Ephippialskulptur. |