CTENODAPHNIA SIMILIS

Carapax

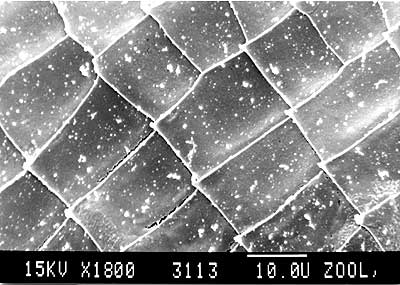

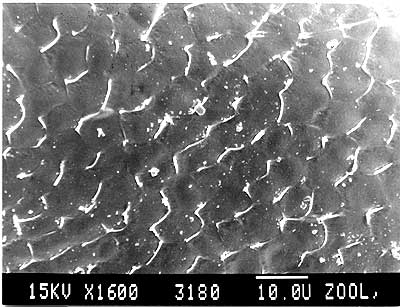

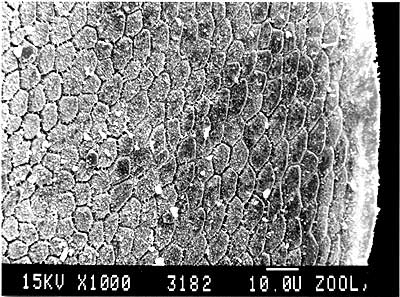

Bei den netzartigen Quadraten am Carapax von Ctenodaphnia similis (Bild

13) kommt es zu zipfeligen Verlängerungen der nach caudal gerichteten

Ecken (Bild 14). Die Verlängerung ist jedoch nicht so stark, wie

bei Ctenodaphnia magna. In der Diagonalen von rostral?dorsal nach caudal?ventral

ist in der ventralen Hälfte des Carapax eine längenmäßige

Verdoppelung der ansonsten quadratischen Felder zu bemerken (Bild 15).

Durch den Wegfall jeder zweiten Trennlinie entstehen also Rechtecke,

die etwa doppelt so lang wie breit sind. Im ganzen ist die Skulpturierung

des Carapax bei Ctenodaphnia similis eher unregelmäßig. Die

Nackenleiste ist bei Ctenodaphnia similis zwar gespalten, jedoch bleiben

die beiden Längshälften im Tier eng nebeneinanderliegend und

enden, ähnlich wie bei Ctenodaphnia magna, ohne weitere Fortsätze

oder Verbreiterungen auf halber Höhe des Kopfes. Erst mit dem Freiwerden

des Ephippiums teilt sich der Kiel vollständig (s. Ephippium).

Die Spina ist bei Ctenodaphnia similis die längste der Untergattung,

sie kann mehr als ein Drittel der gesamten Körperlänge betragen.

Sie ist dabei sehr zart und spitz und bricht beim Ephippium besonders

leicht ab.

|

|

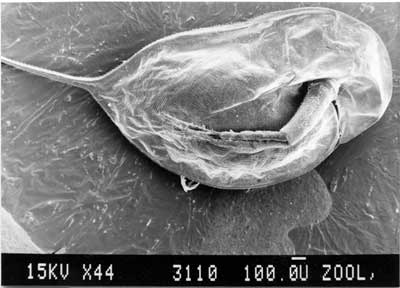

Bild 13: Ctenodaphnia similis; Lateralansicht

in toto. |

Bild 14: Ctenodaphnia similis; Carapaxskulptur. |

|

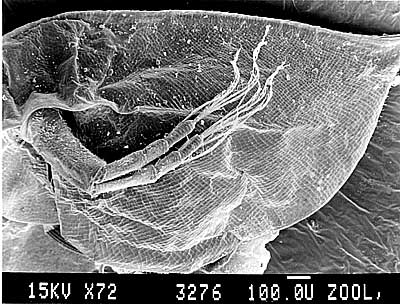

Bild 15: Ctenodaphnia similis; Carapaxskulptur

Übersicht. Die dorsalen Schüppchen sind doppelt so groß,

wie die ventralen. |

Ephippium

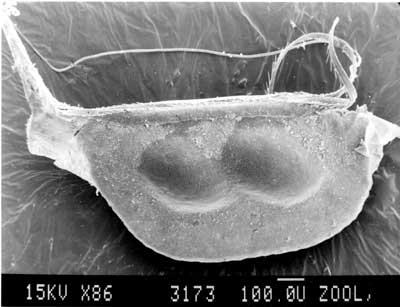

Das Ephippium entspricht in den Umrissen dem von Ctenodaphnia magna

(Bild 16). Die Färbung ist deutlich heller, leicht rötlich.

Die durchschnittliche Länge ohne Anhänge beträgt auch

hier zwischen 1,0 und 1,3 µm. Die Spina ist steil nach dorsal

gerichtet. Ventral der Spina ist bei dieser Art ein weiterer Rest des

Carapax zu finden. Dieser zeigt noch die normale Carapaxstruktur. Caudal

an diesen Anhang ist eine Doppelreihe Stacheln zu finden, wie auch am

entsprechenden Teil am parthenogenetischen Weibchen. Die Nackenleiste

ist hier auf seiner ganzen Länge, die über das Ephippium hinausragt,

gespalten. Die beiden Anhänge sind mit je einer Stachelreihe versehen

und meist mehr oder weniger stark aufgerollt. Durch diese gekrausten

und bestachelten Anhänge bleiben die Ephippien dieser Art besonders

leicht, z.B. in Fadenalgengewirr oder ähnlichem, hängen und

sind im freien Sediment oft kaum zu finden.

Die Skulpturierung der Ephippien bei Ctenodaphnia similis ist in der

Untergattung am wenigsten differenziert. Im Bereich der Eier sieht man

sehr unregelmäßige Leisten (Bild 17), die sich gegen den

Rand des Eibezirks zu wabenartigen Arealen verdichten. Im Randbereich

besteht die Skulptur aus sehr flachen, unregelmäßigen Schollen

(Bild 18), diese Schollen weichen meist ein wenig auseinander, sodaß

tiefe Furchen entstehen. In vielen Fällen wird eine einzelne Scholle

von 6 anderen umstanden, es können aber auch weniger oder mehr

(bis zu 8 Stück) sein. Von Erhebungen oder auch nur zipfelartigen

Verlängerungen der caudalen Ecken ist bei dieser Art am Ephippium

nichts zu sehen. Die Durchmesser der unregelmäßigen Schollen

schwanken zwischen 5 µm und 10 µm. In Kielansicht fällt

auf, daß der Kiel auch über dem Ephippium zwar nicht gespalten,

aber doch deutlich eingebuchtet ist. Die Spaltung der Stachelreihen

beginnt kurz vor dem rostralen Ende des Ephippiums, also deutlich früher

als bei Ctenodaphnia atkinsoni.

|

|

Bild 16: Ctenodaphnia similis; Ephippium in

toto. |

Bild 17: Ctenodaphnia similis; Ephippialskulptur

im Eibereich. |

|

Bild 18: Ctenodaphnia similis; Ephippialskulptur

imRandbereich. |

Fundorte

Bevorzugte Gewässer von Ctenodaphnia similis sind stark erwärmte,

salzhaltige Steppengewässer. Nach Brooks (1957) wird sie noch bei

120 Promille Salinität angetroffen. Decksbach (1930) fand sie in

einem Tümpel, dessen Oberflächentemperatur 40 Grad Celsius

betrug. In Mitteleuropa dürfte die Art selten zu finden sein. Die

Art erscheint im Jahr mit einem späten Maximum Ende Mai. Nach den

herbstlichen Regengüssen fand sich in der Lacke neben Ctenodaphnia

atkinsoni auch Ctenodaphnia similis, doch auch hier gab es im Herbst

keine Geschlechtstiere; auch diese Art dürfte im Burgenland einen

Geschlechtszyklus im Jahr haben.