DAPHNIA CURVIROSTRIS

Diese Art dürfte eine der häufigsten Daphniidae in Ost- Österreich

sein. Zur Abgrenzung von der verwandten Art D. pulex dienen die Antenne

1 (die Sinneshärchen ragen direkt aus dem Kopfboden, siehe Bild

19), die fehlende Dorsalbestachelung und die sondenknopfartige Anschwellung

des Rostrums beim Männchen (Bild 20). Aber, wie sich zeigte, können

die beiden Arten auch anhand des Ephippiums sicher von einander unterschieden

werden (s. jeweilige Beschreibung).

Im Wiener Prater, in der Nähe des Lusthaus- bzw. Mauthner Wassers,

fanden sich D. curvirostris und D. pulex gemeinsam in einem Tümpel.

Bastarde oder sonstige Übergangsformen zwischen den beiden Arten

waren dabei nicht zu finden. Sämtliche oben genannten Merkmale

waren jeweils eindeutig ausgebildet.

|

|

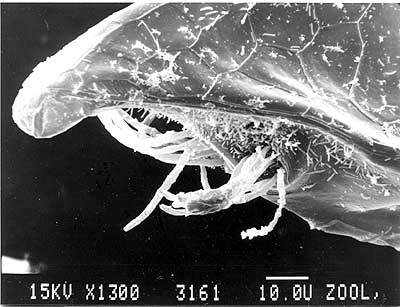

Bild 19: Daphnia curvirostris; Rostrumspitze

mit Antenne 1. Nur die Sinnesborsten ragen aus dem Kopf heraus. |

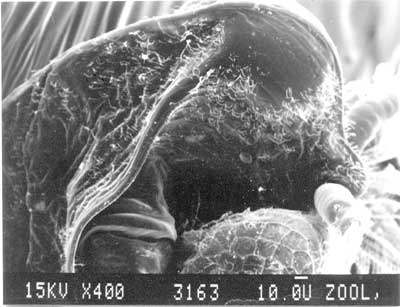

Bild 20: Daphnia curvirostris; Lateralansicht

des Kopfes beim Männchen. Der Ansatz der Antenne 1 ist sondenknopfartig

angeschwollen. |

Carapax

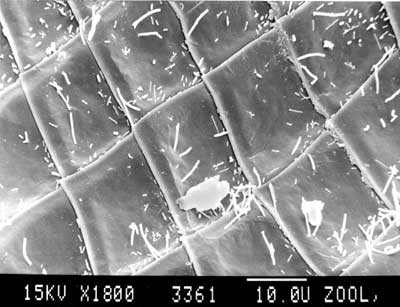

Die Carapaxskulptur ist Daphnia-typisch. Die Seitenlänge der Carapaxschuppen

ist von dorsal nach ventral zunehmend, und zwar durch den Wegfall von

jeder zweiten Zwischengrenze der Schuppen im ventralen Carapaxabschnitt.

Im Gegensatz zu Ctenodaphnia similis findet hier diese Verdoppelung

der Schuppengröße in beiden Diagonalen statt, sodaß

die Schuppen, abgesehen von einigen Rechtecken im Übergangsbereich,

wieder quadratisch sind, eben mit der doppelten Seitenlänge. Die

Seitenlänge der Quadrate beträgt nahe dem Rückenkiel

bei einem durchschnittlichen Exemplar 10-15 µm, nahe dem Ventralrand

rund 20-25 µm. Die gedachte Übergangslinie beginnt cranial

etwa in Höhe des Komplexauges, verläuft dann bogenförmig

nach caudal-ventral, mündet dort 200-300 µm vor der Spina

in den ventralen Schalenrand (Bild 21).

Die caudalen Spitzen der Schuppen sind am Körper leicht spitz ausgezogen,

heben sich aber kaum von der Unterlage ab (Bild 22).

Der Kopfpanzer ragt dorsal etwa bis zu zwei Drittel der gesamten Körperlänge

in den restlichen Carapax hinein und ist nach caudal in einen Zipfel

ausgezogen. Die Grenze zwischen Kopf und Carapax ist nur durch eine

schwach angedeutete Furche gezogen. Deutlicher ist diese Grenze beim

Ephippialweibchen zu sehen (Bild 23). Caudal schliebt sich in diesem

Falle auch unmittelbar das Ephippium an die Grenze Kopfpanzer-übriger

Carapax an. Der dorsale Kiel ist bei Daphnia curvirostris nie über

die ganze Länge bestachelt, bestachelt sind nur die Spina und etwa

150 µm des dorsalen Kieles im Anschluß an die Spina nach

cranial. Die Spina ist bei dieser Art meist nicht sehr lang, Flössner

(1972) gibt die Länge mit einem Viertel des Schalenlänge an.

|

|

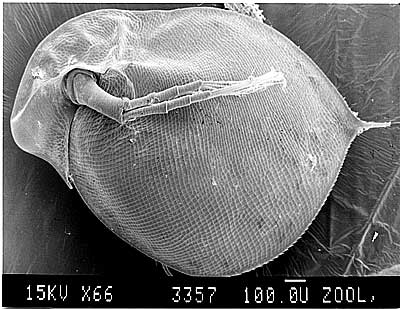

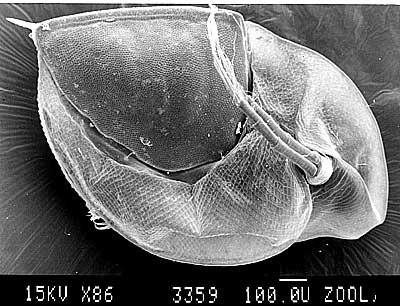

Bild 21: Daphnia curvirostris; Lateralansicht

des Weibchens in toto. |

Bild 22: Daphnia curvirostris; Carapaxskulptur. |

|

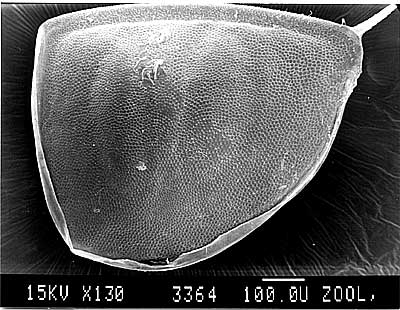

Bild 23: Daphnia curvirostris; Ephippialweibchen

in toto. |

Ephippium

Das Ephippium ist asymmetrisch, von der Grundgestalt dreieckig, wobei

das leicht zugespitzte Ende nach caudal weist. Der Dorsalkiel ist wenig

konvex gebogen. Am rostralen Ende ist das Ephippium rechtwinkelig abgestutzt,

auch diese Kante ist, besonders im ventralen Anteil, nach außen

gebogen. Besonders stark ist die dritte Kante gekrümmt, sie führt

in kontinuierlichem Bogen zum dorsocaudalen Ende. Dieses trägt

auch die Spina, die bei durchschnittlichen Exemplaren etwa ein Fünftel

der gesamten Länge des Ephippiums einnimmt. Die Spina ist besonders

zart und verkümmert bei älteren Ephippien bald vollständig.

Die Spina ist bestachelt, die Länge der Stacheln liegt bei 15-20

µm. Die gesamte Länge des Ephippiums beträgt bei den

Exemplaren aus der Umgebung von Illmitz ohne Spina durchschnittlich

750 µm, die größte Breite 600 µm.

Die Lage der Eier ist typisch für die Untergattung, meist liegen

sie symmetrisch zueinander. Die Länge der Eier differiert zwischen

300 µm und 400 µm (Bild 24).

Die Skulpturierung besteht bei Daphnia curvirostris aus unregelmäßigen,

eher flachen Vertiefungen, die von mehr oder weniger stark ausgebildeten

Leisten umrahmt werden. In der deutlichsten Ausprägung der Leisten

ist eine sechskantige Anordnung erkennbar, die Sechsecke stoßen

dann auch an den Kanten aneinander und bilden ein wabenartiges Netz

aus (Bild 25). Die Vertiefungen sind in diesem Bereich flach, länglich

oval bis rund, mit runzeliger Skulptur. Auf diese Weise ist die Ephippialskulptur

nur im caudodorsalen Abschnitt, also in der Nähe der Spina und

entlang fast des gesamten Rückenkieles ausgebildet. Weiter ventral

löst sich der wabenartige Verband der Leisten auf, es bleiben häufig

nur 2 oder 4 Leisten stehen, und zwar die nach rostral-ventral gerichteten.

So entstehen Zickzacklinien, aber auch alleine stehende Skulpturen.

Die Vertiefungen sind in der Regel in diesen proximalen Abschnitten

des Ephippiums tiefer eingezogen und stärker gerunzelt als im caudo-dorsalen

Teil (Bild 26). Gegen den Rand hin werden die Leisten und Vertiefungen

sehr unregelmäßig, häufig stark in die Länge gezogen

und flach, die Leisten können im Randbereich auch völlig fehlen.

Eine Musterung (i.e. regelmäßige Anordnung der einzelnen

Skulpturen) ist am Ephippium von Daphnia curvirostris zwar stellenweise

sehr undeutlich, aber doch erkennbar. Sie entspricht der Anordnung der

Quadrate beim parthenogenetischen Weibchen. Besonders undeutlich ist

die Musterung im Bereich der Eier zu erkennen, da die einzelnen Skulpturen

durch die Auftreibungen über den Eiern stark auseinanderweichen.

Der Kiel des Ephippiums ist bei dieser Art durch eine flache Einsenkung

vom übrigen Ephippium abgesetzt, von dorsal betrachtet ungeteilt

und ohne Stacheln.

|

|

Bild 24: Daphnia curvirostris; Ephippium in

toto. |

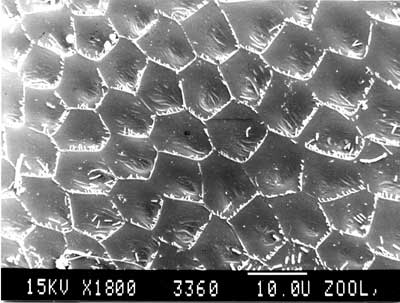

Bild 25: Daphnia curvirostris; Ephippialskulptur

Eibereich. |

|

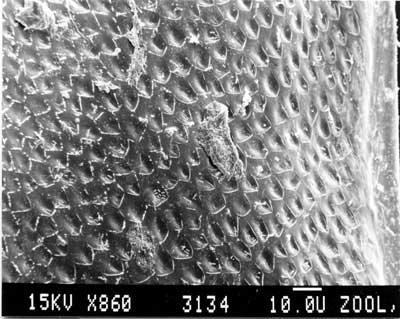

Bild 26: Daphnia curvirostris; Ephippialskulptur

Randbereich cranial. |

Fundorte

Angaben über die Verbreitung dieser Art sind äußerst

lückenhaft, da sie früher als Daphnia pulex, bzw. deren Variation

betrachtet wurde (Herbst, 1962; Manujlova, 1964). Neben morphologischen

Untersuchungen bestätigten auch genetische Arbeiten (Trentini,

1980), daß D. curvirostris eine eigene Art darstellt.

Interessant scheinen die Angaben von Naidenov (1967), der die Art als

typisch für periodische Kleingewässer in Flußauen beschreibt

und Hrabacek (1959 b), der die gleichen Beobachtungen für Augebiete

in der Tschechoslowakei berichtet. Dies bestätigt meine Ergebnisse

für die Donauauen östlich von Wien, daß auch dort hauptsächlich

Daphnia curvirostris vorkommt.