DAPHNIA HYALINA

Die Art kommt zwar in Ostösterreich

nicht vor (die untersuchten Exemplare stammen aus dem Wallersee), läßt

aber einen interessanten Vergleich mit Daphnia longispina zu und ist

deshalb erwähnt.

Die Möglichkeit der Hybridbildung mit anderen Arten wird in der

Literatur unterschiedlich bewertet. Flössner und Kraus (1986) schließen

sie weitgehend aus, sie ordnen vielmehr vermeintliche Hybriden zwischen

D. hyalina und D. galeata letzterer Art zu.

Nach genetischen Arbeiten (Wolf and Mort, 1986; Wolf, 1987) existieren

Hyalina-Galeata-Hybriden, spielen aber nur eine untergeordnete Rolle.

Im oberösterreichischen Wallersee kommt neben D. hyalina noch D.

cucullata vor, zwischen diesen beiden Arten schließen auch die

Genetiker Hybridbildungen weitgehend aus.

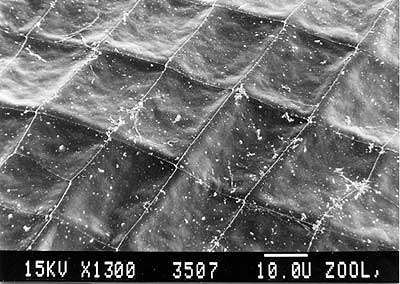

Carapax

Die Skulpturierung ist daphniatypisch und sehr regelmäßig

rhombisch bis quadratisch angeordnet. Die Seitenlänge der Skulpturen

liegt zwischen 10 und 30 µm. Die Schuppen sind auf dem ganzen

Körper etwa gleich groß (Bild 36). Sie sind sehr flach und

heben sich kaum von den dahinterliegenden Schuppen ab (Bild 37). Im

Lichtmikroskop wirken dadurch die Grenzen zwischen den Skulpturen sehr

zart (>Name: hyalina). Die nach caudad gerichteten Ecken sind sehr

wenig bis gar nicht zipfelig ausgezogen.

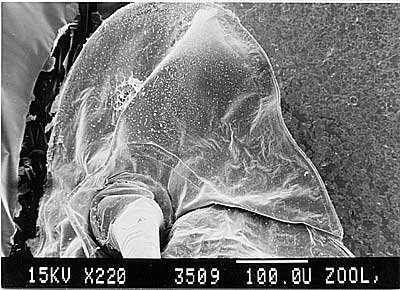

Der Kopfpanzer ist fast völlig unskulpturiert (Bild 38), Reste

einer Skulpturierung finden sich an der Rostrumspitze, sowie im Bereich

des Nackens, wo der Kopfpanzer in den übrigen Carapax bis etwa

zur halben Gesamtlänge des Tieres hineinragt. Hier ist die Skulpturierung

auch nur sehr schwach ausgebildet und hat interessanterweise die Form

von regelmäßigen Sechsecken. Die Nackenfalte ist meist flach.

Die Spina ist in der Länge variabel, an der Basis etwas schwächer

als bei Daphnia longispina.

|

|

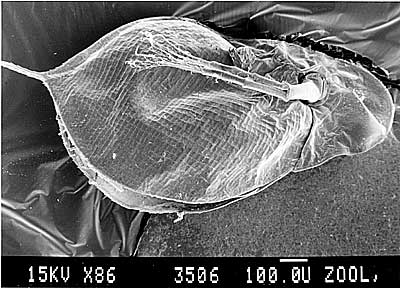

Bild 36: Daphnia hyalina; Lateralansicht in

toto. |

Bild 37: Daphnia hyalina; Ephippialskulptur. |

|

Bild 38: Daphnia hyalina; Lateralansicht des

Kopfes. |

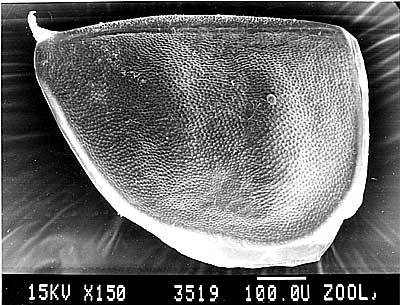

Ephippium

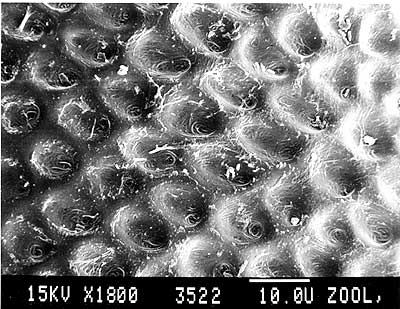

Das Ephippium zeigt große Übereinstimmungen mit dem von Daphnia

longispina. Die äußere Form ist mit Ausnahme des Spinaansatzes

und des Kieles (siehe später) praktisch ident (Bild 39). Die dorsale

Kante ist meist gerade bis leicht konvex.

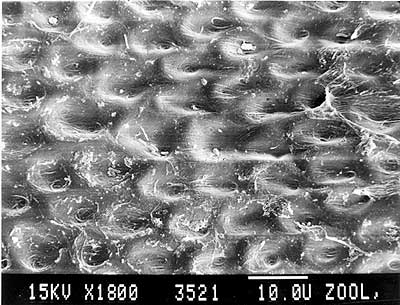

Die Skulpturierung besteht auch hier aus wulstartigen Ringen, die im

Zentrum eingesenkt sind. Diese Einsenkungen sind flacher als bei der

vorigen Art und nie trichterförmig, die Tiefe ist in der Regel

deutlich geringer als der Durchmesser der Einsenkung (Bild 40). Der

Außendurchmesser der wulstartigen Ringe beträgt zwischen

6µm und 9µm. Leisten oder Kanten sind auf dem Ephippium

nicht vorhanden. Auch hier sind die Ringe meist nicht voneinander isoliert

(Bild 41).

Der Kiel ist, wie bei Daphnia longispina, deutlich vom übrigen

Korpus abgesetzt. Er ist unregelmäßig mit bis zu 3µm

langen Zacken besetzt, die bisweilen eine Tendenz zu kammartigen Gebilden

zeigen. Die Zacken sind mit dem freien Ende stets nach caudal gerichtet.

Bemerkenswert ist Ansatz der Spina. Dieser befindet sich nicht, wie

bei anderen Daphnia-Arten im Übergangsbereich von Dorsalkante zur

caudal-ventralen Rundung, sondern fast zur Gänze in der Flucht

der Dorsalkante.

Die Dorsalkante ist, solange das Ephippium noch nicht abgeworfen ist,

leicht konkav gebogen. Vor allem am caudalen Ende wirkt es dadurch leicht

zugespitzt.

|

|

Bild 39: Daphnia hyalina; Ephippium in toto. |

Bild 40: Daphnia hyalina; Ephippialskulptur

Eibereich. |

|

Bild 41: Daphnia hyalina; Ephippialskulptur

Eibereich mit verschmolzenen Grenzen. |