DAPHNIA LONGISPINA

Das Taxon kann mit verwandten Arten, vor allem der Hyalina- Galeata-Gruppe,

Hybriden bilden (mündl. Mitteilung von Dr. Hrbacek, Prag). Um Hybriden

weitgehend ausschließen zu können, wurden sowohl Tiere, als

auch Ephippien aus dem oberösterreichischen Mondsee genommen. In

diesem Gewässer kommen zur Zeit verwandte Arten nicht vor, haben

jedenfalls kein Massenauftreten (eigene Beob., limn. Sommerkurs SS 87).

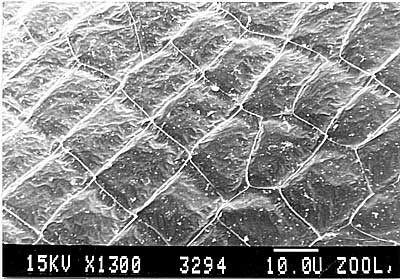

Carapax

Die Carapaxschuppen sind Daphnia-typisch. Es werden regional Schuppengrenzen

eingefügt bzw. weggelassen, jedoch sind derlei Zonen unregelmäßig

über den ganzen Körper verteilt (Bild 32). Auch findet man

aufgrund der unregelmäßigen Anordnung zuweilen Drei-, Fünf-

und Sechsecke mit unterschiedlichen Seitenkantenlängen (Bild 33).

Die Seitenkantenlängen der Schuppen betragen zwischen 10 µm

und 30 µm. Die nach caudal gerichteten Ecken der Quadrate sind

wenig bis gar nicht zipfelig ausgezogen (regional verschieden), auf

jeden Fall noch weniger als bei Daphnia curvirostris.

Der Kopfpanzer ist auch beim parthenogenetischen Weibchen durch eine

durchgehende Falte vom Körper abgesetzt und ragt über die

Hälfte der gesamten Körperlänge (ohne Spina) in den übrigen

Carapax hinein.

Der dorsale Kiel ist nur auf etwa 100 µm, anschließend an

die Spina, bestachelt.

Die Spina ist bei dieser Art meist sehr lang, kann aber auch kurz sein

und bisweilen fehlen (Flössner 1972).

|

|

Bild 32: Daphnia longispina; Lateralansicht

in toto. |

Bild 33: Daphnia longispina; Ephippialskulptur. |

Ephippium

Die Form des Ephippiums von Daphnia longispina (Bild 34) ist der des

Ephippiums von Daphnia curvirostris sehr ähnlich, nur der Kiel

ist bei dieser Art durch eine tiefe Einsenkung vom übrigen Ephippium

abgegrenzt. Der Kiel ist unregelmäßig mit bis zu 3 µm

langen Zacken besetzt, diese sind mit dem freien Ende nach caudal gerichtet.

Die Länge der Spina unterliegt großen Schwankungen.

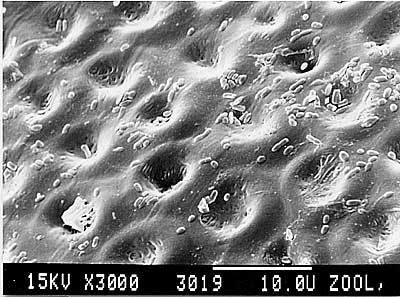

Die Skulpturierung besteht durchwegs aus mehr oder weniger runden, kraterförmigen

Erhebungen, wulstartigen Ringen, die in der Mitte wieder eingesenkt

sind (Bild 35). Scharf gezogene Linien oder Leisten, wie bei Daphnia

curvirostris, sind keine vorhanden. Der Außendurchmesser der Ringe

beträgt zwischen 7 µm und 10 µm, die innere Einsenkung

nimmt etwas mehr als den halben Außendurchmesser ein. Meist erreicht

die Tiefe die Länge des inneren Durchmessers, oder übertrifft

diese sogar beträchtlich. Letztere trichterförmigen Einsenkungen

finden sich am häufigsten außerhalb der Eibezirke. In den

flacheren Vertiefungen finden sich zumeist unregelmäßige

kleine Löcher, die möglicherweise auf Pilz und Bakterienbefall

zurückzuführen sind.

Die Krater stehen meist nicht isoliert, die wulstartigen Ringe sind

in mehr oder weniger regelmäßigen Bahnen untereinander in

Verbindung, woraus sich eine Musterung ergibt, die in etwa dem Schuppenverlauf

beim parthenogenetischen Weibchen entspricht.

|

|

Bild 34: Daphnia longispina; Ephippium in

toto. |

Bild 35: Daphnia longispina; Ephippialskulptur. |

Fundorte

Die Art ist sehr anpassungsfähig, kommt in Österreich von

kleinen Tümpeln in Flußauen bis in größere Gewässern

vor. Bei Marchegg fand ich sie auch in einem regelmäßig austrocknenden

Tümpel. Im Seewinkel scheint sie die stark sodahältigen Gewässer

zu meiden, ist in diesem Gebiet jedoch regelmäßig in humösen

Braunwässern zu finden (z.B. in den Resten der Schwarzseelacke

zwischen Apetlon und Wallern).

In großen, perennierenden Gewässern scheint die Art immer

dizyklisch zu sein, mit einer schwachen Sexualperiode von März

bis Juli und einer starken von Oktober bis Dezember. In solchen Gewässern

kann Daphnia longispina auch überwintern. In kleinen und periodisch

austrocknenden Tümpeln und Weihern neigt die Art zur Monozyklie,

das Dichtemaximum mit anschließender Ephippialproduktion ist dann

meist in den Sommermonaten zu beobachten (Flössner 1972; eigene

Beobachtungen).