DAPHNIA PULEX

Carapax

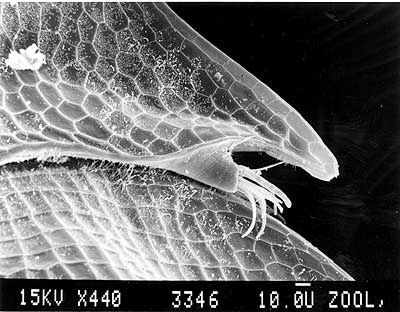

Neben den bekannten Differenzierungsmerkmalen (Antennula (Bild 27),

Dorsalbestachelung) ist die Art auch anhand der Carapax- und Ephippialskulpturierung

klar von Daphnia curvirostris (siehe dort) zu unterscheiden.

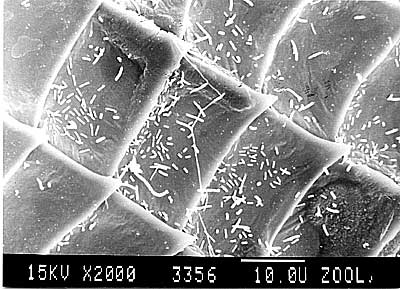

Die Skulpturierung ist hier am ganzen Körper von annähernd

gleicher Größe, nur regional werden Schuppengrenzen eingefügt

oder weggelassen (Bild 28). Die Skulpturierung ist im ventralen Bereich

regelmäßiger ausgebildet. Die Seitenlänge einer Schuppe

liegt zwischen 10 µm und 20 µm.

Die caudalen Spitzen der Schuppen sind stärker verlängert

als bei Daphnia curvirostris und spitz zulaufend (Bild 29).

Die Verlängerung des Kopfpanzers ragt bis zu einem Drittel der

gesamten Körperlänge in den Carapax hinein, sie ist beim Ephippialweibchen

leicht nach dorsal gedrückt. Im Bereich des Nackens ist dorsal

der Antenne 2 eine Nackenfalte angedeutet, stärker ausgeprägt

ist dieses Merkmal beim Ephippialweibchen. Eine Nackenfalte ist ansonsten

nur bei der Gattung Ceriodapahnia zu finden.

Der dosale Kiel ist, von der Spina ausgehend, bis etwa zur halben Länge

des gesamten Tieres bestachelt. Am Spinaansatz sind die nach caudal

gerichteten Stacheln etwa 30 µm lang und werden nach cranial kürzer.

Die Skulpturierung des Nackenbereiches besteht aus unregelmäßigen

Polygonen, am Kopf herrschen längliche Skulpturen vor.

|

|

Bild 27: Daphnia pulex; Kopf mit Antenne 1. |

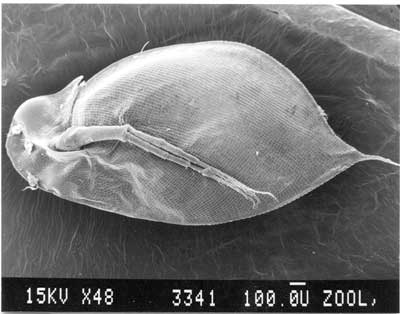

Bild 28: Daphnia pulex; Lateralansicht in

toto. |

|

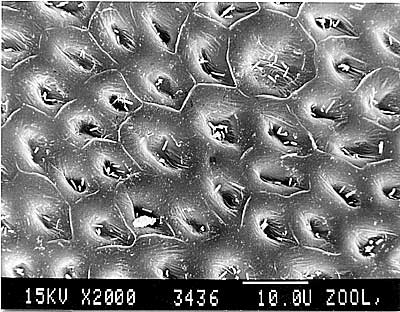

Bild 29: Daphnia pulex; Carapaxskulptur. |

Ephippium

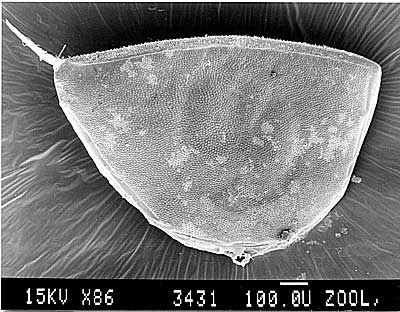

Das Ephippium ist im Vergleich zu dem von Daphnia curvirostris meist

länger. Die Dorsalkante ist deutlich konvex gebogen. Die craniale

Kante zieht in einem Winkel von < 90° ist, nach ventral-caudal.

Die caudale Kante schließt mit der dorsalen in der (gattungs-)üblichen

Weise einen Winkel von etwa 45 Grad nach ein. Die bogenförmige

Krümmung bleibt auf das ventrale Drittel beschränkt (Bild

30).

Die Spina ist meist kurz und bestachelt. Die durchschnittliche Länge

des Ephippiums beträgt 1200 µm, die Höhe 800 µm.

Die Lage der beiden Eier ist gattungstypisch, aber meist nicht parallel

zueinander, der Abstand ist ventral deutlich geringer.

Die Skulptur besteht aus trichterförmigen Vertiefungen von bis

zu 5 µm. Die Form der Vertiefungen ist unregelmäßig,

von rundlich bis schlitzförmig langgestreckt, am Grunde unregelmäßig

gerunzelt (Bild 31). Um die einzelnen Vertiefungen finden sich schwache

Leisten, die aber fehlen können und nie regelmäßig wabenartige

Netze aufbauen, wie bei Daphnia curvirostris. Eine hexagonale Anordnung

der Leisten läßt sich dennoch erkennen. Die ungefähre

Größe einer einzelnen Skulptur (also Vertiefung + umgebende

Leisten, falls vorhanden) liegt bei 10 µm.

Regionale Unterschiede bezüglich Größe der Vertiefungen

oder Regelmäßigkeit der Leisten lassen sich nicht feststellen,

lediglich in einem kleinen Bereich um den Ansatz der Spina (Durchmesser

etwa 10 µm) sind die Vertiefungen flacher und die Leisten regelmäßig

netzartig ausgebildet.

Eine durchgehende Musterung ist nicht zu verfolgen.

Der Kiel ist vom übrigen Ephippium abgesetzt und dicht mit bis

zu 10 µm langen Zacken und kleineren Fransen bestückt. Die

Anordnung dieser cuticularen Fortsätze ist unregelmäßig,

meist sind mit der freien Spitze leicht nach caudal gerichtet. Von der

ursprünglichen Doppelreihe von Dornen am Kiel des parthenogenetischen

Weibchens ist nichts mehr zu erkennen.

|

|

Bild 30: Daphnia pulex; Ephippium in toto. |

Bild 31: Daphnia pulex; Ephippialskulptur. |

Fundorte

Die Art dürfte im untersuchten Gebiet seltener vorkommen, als gemeinhin

angenommen. In den Donauauen bei Wien fand ich sie in fischfreien, periodischen

Tümpeln, zumeist in Gesellschaft mit Daphnia curvirostris, wobei

letztere Art in der Regel dominierte. Übergangsformen oder Bastarde

zwischen den beiden Arten konnte ich nicht beobachten.