E R G E B N I S S E

Allgemeines

Daphniidae produzieren unter populationsspezifischen Umständen,

auf die hier nicht näher eingegangen werden kann (Licht, Temperatur,

Populationsdichte, Stoffwechselendprodukte spielen dabei wahrscheinlich

die Hauptrollen; Stross, 1969; Ferrari et al., 1982; Carvalho et al.,

1983), einen zum Teil verdickten Carapax, in dem bei der nächsten

Häutung ein oder zwei Dauereier zu liegen kommen. Der Carapax

wird dabei nicht, wie allgemein angenommen, sukzessive umgebaut, sondern

schon bei der Vorbereitung der Häutung als Ephippialcarapax angelegt.

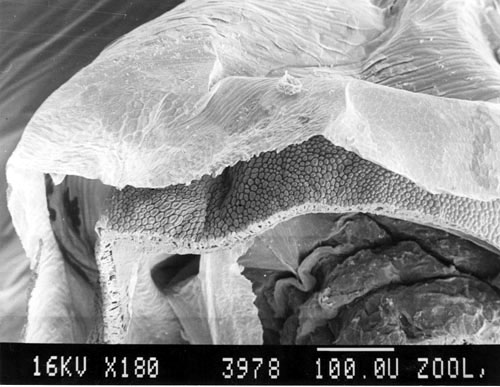

Nicht selten kann man unter dem noch nicht gehäuteten alten Carapax,

schon die Anlage des neuen erkennen, der bereits eindeutig die Ephippialskulptur

aufweist (Bild 1).

Aus ökologischen Gründen sind die meisten Ephippien der

Daphniidae schwimmend. Nach der gängigen Meinung (Wolff, 1904;

Flössner, 1972, etc.) wird die Schwimmfähigkeit durch Luft-

oder Gas-Einlagerungen erreicht. Eine Überprüfung dieser

Behauptungen wurde allerdings bislang nicht durchgeführt. Tatsächlich

aber lassen sich aus den Ephippien Luft(?)-Bläschen herausquetschen.

Dies gelingt auch bei ganz frisch abgeworfenen Ephippien und solchen,

die z.B. im Fadenalgengewirr hängen geblieben sind und deshalb

nicht an der Oberfläche trieben. Um genaue Aussagen über

die Genese der Luft- bzw. Gas-Bläschen machen zu können

müßten allerdings eine chemische Analyse derselben und

eine Bestimmung des spezifischen Gewichtes der Ephippien durchgeführt

werden. Tatsache ist auch, daß sich in der Cuticula der Daphniidae

durchwegs Kammern befinden, die sich zumindest an der Oberfläche

vollständig mit Luft füllen und häufig einen starken

Auftrieb verursachen. Die Kammern sind deshalb im folgenden als Auftriebskammern

und die Gesamtheit derselben als Auftriebskörper bezeichnet.

|

Bild 1: Simocephalus exsoinosus; Querschnitt

eines weiblichen Tieres vor der Häutung: Der neue Carapax

ist für eine Ephippium vorgesehen und trägt bereits

die vollen Ephippialmerkmale. |

Auftriebskörper

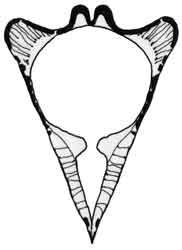

Die Auftriebskörper sind fast immer gekammert. Die Kammern sind

zylindrisch, immer mehr oder weniger senkrecht zur Ephippialoberfläche

ausgerichtet. Die Grundfläche der Zylinder zeigt stets Tendenz

zum Sechseck (Wolff, 1904). Bei der Gattung Daphnia sind die Auftriebskörper

annähernd auf das ganze Ephippium verteilt. Der dorsale Kiel

besteht aus kompakten Cuticula-Lamellen. Dorsal und ventral nimmt

die Höhe der Zylinder ab. Lediglich in einem kleinen Bereich

um die beiden Eier, den sog. "Eilogen" ist die Höhe

der Zylinder stark bis völlig reduziert (siehe auch Schultz,

1977). Zwischen diesen Eilogen sind die Zylinder jedoch wohl ausgebildet

Die äußere und innere Cuticula sind dünn, die Skulpturierung

ist durch die gasgefüllten Kammern bedingt (Tafel, Fig. 2).

Von mir gefundene Ctenodaphnia-Arten im burgenländischen Seewinnkel

besitzen Ephippien, die sofort nach der Häutung des Carapax untergehen.

Erwartungsgemäß sind die Auftriebskörper reduziert,

aber dennoch meist gut zu erkennen. Am deutlichsten sind die Auftriebskörper

noch bei Ctenodaphnia magna, am wenigsten deutlich bei C. atkinsoni.

Bei C. magna sind teilweise sogar noch die einzelnen Kammern auszumachen.

Allerdings sind zusätzliche Säulchen eingezogen, die hauptsächlich

quer verlaufen. Sie geben den ehemaligen Auftriebskörpern ein

schwammiges Aussehen. Lokalisiert sind die Auftriebskörper bei

Ctenodaphnia im dorsalen und ventralen Bereich, sowie cranial und

caudal, also ringförmig um die Eilogen. Zwischen den beiden Eilogen

sind von den Auftriebskörpern auch keine Reste mehr zu erkennen.

Die Cuticula ist bei dieser Untergattung sehr dick, auch um die Auftriebskörper

(Tafel I, Fig. 1).

Simocephalus besitzt eine sehr derbe Ephippialcuticula. Auftriebskörper

sind ausschließlich ventral ausgebildet. Im Bereich des Eies,

aber auch dorsal davon sind sie völlig reduziert. Dorso-median

ist eine unpaare, ungekammerte, durchgehende Aufwölbung zu finden

(Tafel I, Fig. 4), in der häufig noch unregelmäßige,

häutige Bildungen, die möglicherweise die Reste eines Kieles

(wie bei der Gattung Daphnia) darstellen. Bei Ceriodaphnia sind die

Verhältnisse ähnlich. Auch hier sind die Auftriebskörper

im Bereich der Eilogen und dorsal des Eies völlig reduziert.

Caudal und teilweise auch cranial des Eies ziehen die Auftriebskörper

bis zur Dorsalkante. Die Kammern der ventralen Auftriebskörper

sind geräumig und eher regelmäßig (Tafel I, Fig. 3).

Die Cuticula ist im gesamten wesentlich zarter, als bei Simocephalus.

Eine krasse Ausnahme bildet Ceriodaphnia megops. Hier sind dorso-lateral

des Eies mächtige, paarige Aufwölbungen vorhanden, die sich

auch von außen gesehen deutlich von der Oberfläche abheben

und Auftriebskörper enthalten. Die gasgefüllten Kammern

sind hier eher schmal und hoch. Die ventralen Auftriebskörper

scheinen gegenüber den anderen Ceriodaphnien etwas reduziert,

die Kammern sind niedriger (Tafel I, Fig. 5).

Dorsale Auftriebskörper finden sich auch durchgehend bei der

Unterfamilie der Scapholeberinae. Bei Megafenestra aurita sind diese

von außen kaum, am Querschnitt aber deutlich zu erkennen. Sie

heben sich kaum von der Ephippialoberfläche ab, führen eher

ringförmig um das Ei, vereinigen sich mit dem ventralen Auftriebskörper

(ähnlich Ctenodaphnia). Die dorsalen Auftriebskörper sind,

ebenso wie die ventralen, mäßig hoch gekammert. Die Cuticula

ist im Bereich der Eilogen sehr dick (Tafel I, Fig. 7). Bei der Gattung

Scapholeberis innerhalb der Scapholeberinae sind die Verhältnisse

etwas anders. Prinzipiell sind auch hier dorsale Aufwölbungen

vorhanden, sie prägen auch das äußere Erscheinungsbild,

wenngleich nicht in so einem großen Maße, wie bei Ceriodaphnia

megops. Die Aufwölbungen sind aber hier, wie sich an den Querschnitten

zeigte, ungekammert. Die ventralen Auftriebskörper sind in der

üblichen Art und Weise ausgebildet und auch deutlich gekammert(

Tafel I, Fig. 6).

TAFEL 1 |

|||

|

|

|

|

Fig. 1: Ctenodaphnia sp. |

Fig. 2: Daphnia sp. |

Fig. 3: Ceriodaphnia sp. |

Fig. 4: Simocephalus sp. |

|

|

|

|

Fig. 5: Ceriodaphnia megops |

Fig. 6: Scapholeberis sp. |

Fig. 7: Megafenestra aurita |

|

Verschlußmechanismus

Nach dem Freiwerden des Ephippiums und Abreißen des restlichen

Carapax an der präformierten Bruchstelle legen sich die beiden

ventralen Ephippialhälften über eine kürzere oder längere

Strecke eng aneinander. Der Druck, der die beiden Ephippialhälften

aneinanderpreßt, muß dabei von der Ephippialhülle

selbst kommen, das heißt, daß sich das Ephippium, bedingt

durch den statischen Aufbau, von selbst verschließt und auch

dadurch geschlossen bleibt. Durch (bisher noch weitgehend ungeklärte)

Quellungsvorgänge wird dieser statische Aufbau dann zerstört

und das Ephippium öffnet sich, um die Jungdaphnie zu entlassen.

An den inneren Flächen der dabei aneinanderstoßenden Hälften

können lediglich, wie bei Ctenodaphnia magna, fädig-fransige

Bildungen vorkommen. Häkchen oder ähnliche Strukturen, die

die Hälften aktiv zusammenhalten, sind allerdings nie zu beobachten.