Gattung:MEGAFENESTRA

MEGAFENESTRA AURITA

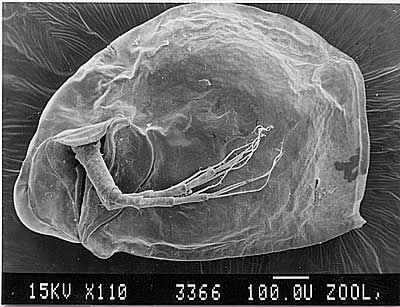

Carapax

Die Länge eines durchschnittlichen Tieres beträgt 1000

µm - 1400 µm, die Höhe (dorso-ventral) 700 µm

- 800 µm (Bild 86). Der Carapax dieser Art ist, bis auf wenige

Polygone an der ventral-cranialen Ecke des Körpercarapax und

an der typischen, langen und zugespitzen Rostrumspitze, völlig

unskulpturiert. Aber auch diese spärliche Skulpturierung kann

fehlen. Auch eine Subskulptur ist nicht eindeutig nachzuweisen.

Auffallend ist, daß die Art meist einen starken Bakterienbewuchs

aufweist, am dichtesten an den strömungsgeschützten Stellen

des Carapax. Der Bakterienbewuchs ist wahrscheinlich auf die Lebensweise

unmittelbar unter dem Oberflächenhäutchen zurückzuführen.

Bei vielen Tieren scheint der Kopfpanzer ohne Unterbrechungen oder

Einfaltungen in den Körper überzugehen. Nicht immer ist

die Nackenfalte und ein nach caudal verlängerter Kopfpanzer

zu erkennen. Endgültigen Aufschluß gibt auch hier die

Betrachtung eines Ephippialweibchens. Die spitz zulaufende Verlängerung

des Kopfpanzers weist hier mit dem freien Ende nach dorsal. Beim

parthenogenetischen Weibchen reicht sie zu 2/5 der gesamten Körperlänge

in den Carapax hinein. Die extrem flache Nackenfalte ist, sofern

vorhanden, sehr weit caudal, etwa 150 µm vor dem Ende des

Kopfpanzers.

Die beiden Mucrones am caudo-ventralen Eck sind sehr kurz und plump.

|

Bild 86: Megafenestra aurita; Lateralansicht

in toto. |

Ephippium

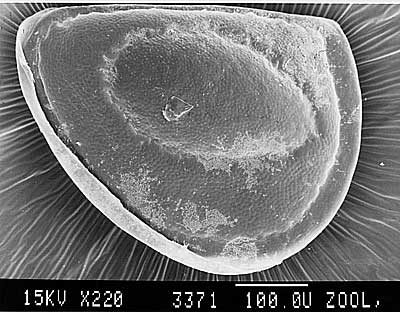

Das Ephippium weicht von den bei den anderen, von mir untersuchen,

Arten erheblich ab.

Die Form ist asymmetrisch (Bild 87). Der craniale Winkel Dorsalkante-Korpus

ist > 90 Grad, der caudale < 90°. Es ergibt sich daher eine

nach caudal leicht zugespitzte Spindelform, ähnlich wie bei der

Gattung Simocephalus.

Die ungefähre Länge beträgt 50 µm, die Höhe

35 µm.

Das Ei ist leicht nach cranial verschoben, die Längsachse des

Eies ist nicht exakt parallel zur Dorsalkante, sondern steigt von

cranial-medial nach caudal-dorsal leicht an.

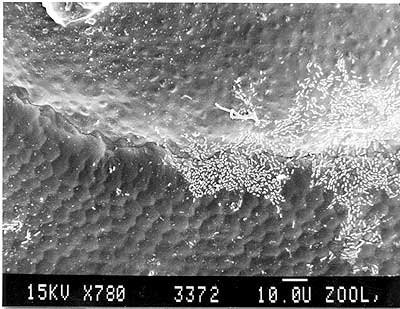

Das Ephippium ist auf der gesamten Oberfläche mehr oder weniger

deutlich skulpturiert. Mit Ausnahme des Eibereichs, des Kielbereichs

und des äußeren Randes besteht die Skulpturierung aus Sechsecken,

die leicht hochgewölbt und durch flache Einsenkungen voneinander

getrennt sind (Bild 88). Die durchschnittliche Größe eines

Sechseckes liegt bei 7-8 µm.

Die Skulptur des Eibereichs ist nur schwach ausgebildet, unregelmäßige

Protuberanzen mit runden, kantigen oder länglichen Querschnitten

(Bild 88). Auch die Größe ist unterschiedlich, ebenso die

Abstände zwischen den einzelnen Protuberanzen.

Über längere Strecken durchgehende Bahnen oder eine Musterung

sind nicht zu erkennen, ebenso fehlt jegliche Art von Subskulpturen.

Auffallend ist eine Art Einsenkung, die durchgehend zwischen dem Bereich

über dem Ei (eigentlich: lateral des Eies) und dem restlichen

Korpus. Sie verläuft als unregelmäßige Zick- Zack-Linie

rund um den Eibereich. Diese Einsenkung dürfte durch die ringförmige,

seitliche Hochwölbung des Ephippiums rund um den Eibereich bedingt

sein. Eine solche, flächige Hochwölbung ist bei dieser Art

einzigartig, bei allen anderen, von mir untersuchten Arten der Daphniiden

ist lediglich der Eibereich hochgewölbt.

Auch in Dorsalansicht bietet sich ein aberrantes Bild. Die wulstartig

vorspringende Leiste zu beiden Seiten der Dorsalkante (wie bei Scapholeberis

mucronata und rammneri) ist bei dieser Art nur am noch unreifen Ephippium

andeutungsweise zu erkennen. Beim fertigen Ephippium geht der seitliche

Korpus ohne weiteren Wulst in die parallelen Stränge der dorsalen

Kante über. Die Stränge sind unauffällig, an beiden

Enden spitz zulaufend.

|

|

Bild 87: Megafenestra aurita; Ephippium

in toto. |

Bild 88: Megafenestra aurita; Ephippialskulptur.

Obere Bildhälfte: Eibereich. Untere Bildhälfte: Randbereich

ventral. |