Gattung: SCAPHOLEBERIS

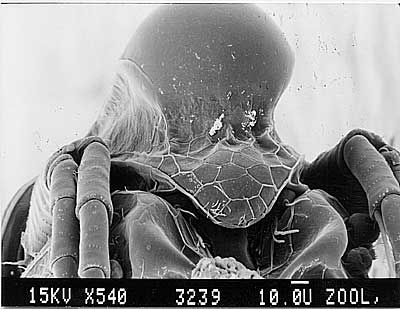

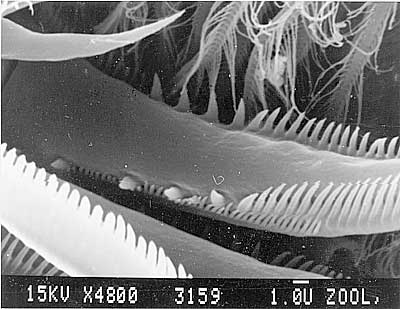

SCAPHOLEBERIS RAMMNERI

Diese Art dürfte im burgenländischen Seewinkel recht häufig sein. Eine sichere Unterscheidung von Scapholeberis mucronata ist allerdings nur mit dem Rasterelektronenmikroskop möglich. Als typische rammneri- Merkmale (nach Schultz, 1983) seien die Form des Rostrums (Bild 89), die mehr oder weniger deutliche Querstreifung am Hinterende, die Furcakrallenbedornung (Bild 90), die flache Einsenkung hinter dem Kopfpanzer, sowie das permanente Fehlen eines Stirnhornes angeführt.

|

|

Bild 89: Scapholeberis rammneri; Ventralansicht

des Kopfes. |

Bild 90: Scapholeberis rammneri; Bestachelung

der Furcakrallen. |

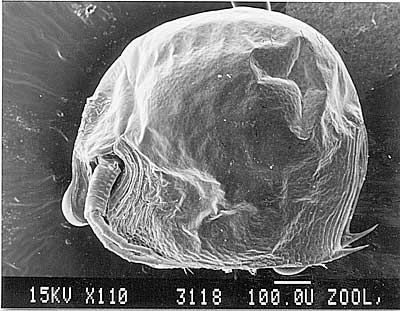

Carapax

Die Skulpturierung ist bei ausgewachsenen Tieren vor allem im dorsalen

Bereich nur noch sehr schwach zu erkennen (Bild 91). Ventral ist

sie wesentlich derber entwickelt. Sie besteht aus unregelmäßigen

Polygonen, die von relativ dicken Leisten eingerahmt sind. In der

Körpermitte sind die Polygone unregelmäßig angeordnet

und von eher rundlicher Gestalt. Gegen das Hinterende erhalten die

Polygone eine einheitliche Ausrichtung in der dorso-ventralen Richtung.

Ferner fallen hier die Grenzen zwischen den Polygonen parallel zur

Körperlängsachse des Tieres weg, es entstehen dadurch

die typischen Querstreifen am Hinterende dieser Art. Auch am Vorderende

des Carapax, kurz vor dem Kopf, ist eine Ausrichtung der Skulpturen

zu bemerken, hier sind sie in Bögen rund um die Einlenkung

der Antenne 2 angeordnet.

Der Kopfpanzer ist meist nur durch eine sehr flache Einsenkung vom

übrigen Carapax abgesetzt. Er ragt beim hochrückigen parthenogenetischen

Weibchen weniger als ein Fünftel der gesamten Körperlänge

in den Carapax hinein, beim Ephippialweibchen etwa ein Drittel.

Eine Spina ist auch nicht andeutungsweise zu erkennen. Die paarigen

Mucrones sind lang und spitz, wenngleich meist kürzer als bei

Scapholeberis mucronata.

|

Bild 91: Scapholeberis rammneri; Lateralansicht

in toto. |

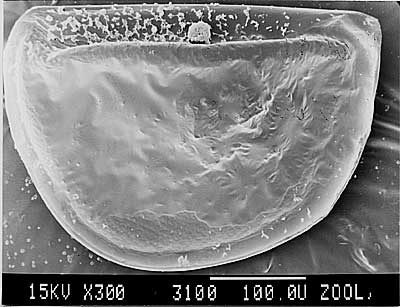

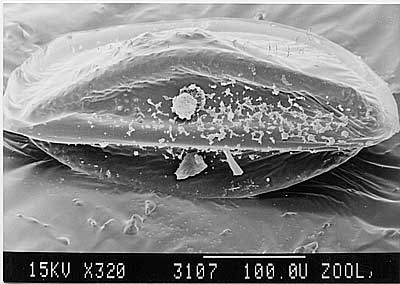

Ephippium

Das Ephippium ist gattungstypisch (Bild 92). Es ist etwa 240 µm

lange und 160 µm hoch (dorso-ventrale Erstreckung). Der gedachte

Mittelpunkt des Kreissegments, das der Korpus beschreibt, liegt

etwa ein Drittel der gesamten Höhe des Ephippiums unterhalb

(ventral) der geraden Dorsalkante.

Das Ephippium ist fast zur Gänze von einem Häutchen überzogen

und scheint dadurch weitgehend unskulpturiert. Lediglich am ventralen

Rand sind Skulpturen erkennbar. Teils handelt es sich um flache,

eher unregelmäßige Vertiefungen, teils ist eine Tendenz

zu netzartig-sechseckigen Leisten zu erkennen.

Die vorspringenden Wülste sind bei Scapholeberis rammneri gut

ausgebildet (Bild 93). Sie sind etwa 35 µm stark und erstrecken

sich 40 µm rostral des caudalen Endes bzw. 45 µm ventral

der dorsalen Kante nach 40 µm caudal des rostralen Endes bzw.

34 µm ventral der Dorsalkante, verlaufen also in sehr spitzem

Winkel zur dorsalen Kante, von caudal nach cranial gesehen ansteigend.

In Dorsalansicht sind die Wülste bogenförmig gekrümmt,

die cranialen Enden ist dem Dorsalkiel etwas näher, als die

caudalen.

Der Dorsalkiel ist abgerundet, im Querschnitt etwa von der gleichen

Stärke wie die beiden Wülste und unskulpturiert.

|

|

Bild 92: Scapholeberis rammneri; Ephippium

in toto. |

Bild 93: Scapholeberis rammneri; Ephippium

in Dorso-Lateral-Ansicht. |

Fundorte

Die Art ist burgenländischen Seewinkel sehr häufig anzutreffen,

sowohl in flachen Sodalacken, als auch in "schwarzen"

Schilftümpeln. In der südlichen Krainerlacke hatte die

Art im Frühjahr ihr Maximum (man kann hier durchaus von einem

Massenvorkommen sprechen), nach der Sexualperiode verschwand sie,

tauchte erst nach den herbstlichen Regenfällen sehr vereinzelt

wieder auf. Geschlechtstiere tauchten im Herbst nicht mehr auf.

In Autümpeln bei Marchegg fand sich die Art in kleineren, periodisch

austrocknenden Gewässern. In Weihern ist sie in der Regel durch

Scapholeberis mucronata verdrängt.