SIMOCEPHALUS

EXSPINOSUS

Carapax

Die Skulpturierung ist bei dieser Art derber als bei der vorigen

(Bild 60). Die einzelnen Schuppen sind meist leicht aufgewölbt,

die sich überlappenden (caudalen) Enden heben sich etwas

von der dahinterliegenden Schuppe ab. Ferner sind die Schuppen

langgezogener, als bei der vorigen Art. Die typische "Querstreifung"

ist dadurch noch deutlicher ausgeprägt.

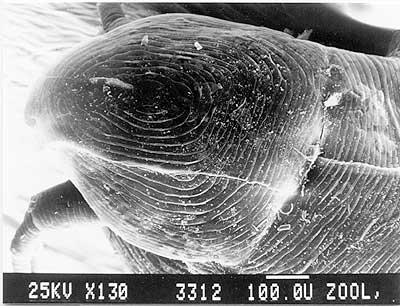

Der Teil des Kopfpanzers caudal der Querfurche ist skulpturiert

wie bei Simocephalus vetulus. Cranial der Furche finden sich

hier als Skulpturierung konzentrisch angeordnete Ellipsoide,

wobei die freien, überlappenden Enden der Schuppen immer

nach distal weisen (Bild 61). Die Querfalte ist in den meisten

Fällen flacher als bei der vorigen Art, allerdings sind

die Verhältnisse auch innerhalb der Art, je nach Alter

des Tieres unterschiedlich. Der Kopfpanzer ragt auch hier etwa

bis zu einem Drittel der Gesamtkörperlänge in den

Carapax hinein. Der Fortsatz des Kopfpanzers wird beim Ephippialweibchen

nicht nach dorsal gedrückt.

|

|

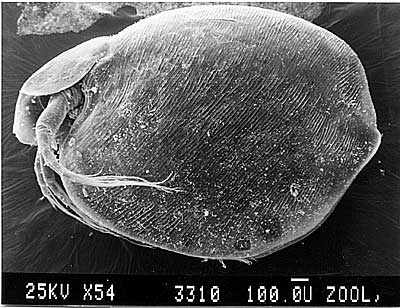

Bild 60: Simocephalus exspinosus;

Lateralansicht in toto. |

Bild 61: Simocephalus exspinosus;

Dorsalansicht des Nackenbereiches. |

Ephippium

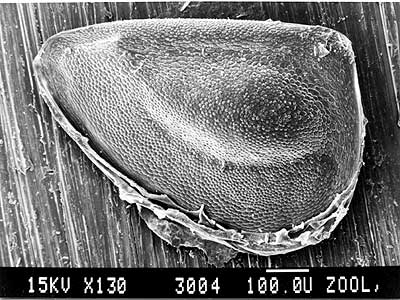

Das Ephippium dieser Art ähnelt in Form und Skulpturierung

in hohem Maße dem von Simocephalus vetulus (Bild 62).

Größe des Ephippiums, Aussehen und Anordnung der

Protuberanzen variieren auch hier innerhalb der Art. Unterschiede

zur vorigen Art finden sich lediglich im Bereich der Dorsalkante.

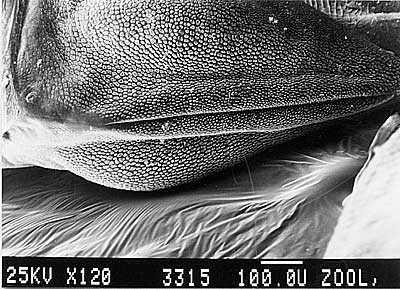

Die beiden Schalenhälften sind hier meist stark aufgewölbt,

es entstehen zwei wulstartige Stränge, die in Dorsalansicht

annähernd parallel verlaufen (Bild 63). Von den beiden

Kanten der aneinanderstoßenden Schalenhälften ist,

im Gegensatz zu Simocephalus vetulus bei intakten Ephippien

nichts zu sehen. An den beiden Enden laufen die Stränge

spitz zusammen. Ventral der Stränge nähern sich die

beiden Ephippialhälften einander wieder, um schließlich

in die Hauptwölbung über dem Ei überzugehen.

Die Skulpturierung der beiden Stränge ist bei Simocephalus

exspinosus meist feiner als am übrigen Corpus. Die einzelnen

Skulpturen sind kleiner und stehen enger beisammen. Genauere

Angaben lassen sich aufgrund der schwankenden Verhältnisse

innerhalb der Art nicht machen.

Eine durchgehend einheitliche Ausrichtung der Skulpturen läßt

sich in keinem Bereich feststellen.

Auffällig, daß Ephippialweibchen stets um etwa ein

Drittel kleiner sind als parthenogenetische Weibchen.

|

|

Bild 62; Simocephalus exspinosus;

Ephippium in toto. |

Bild 63; Simocephalus exspinosus;

Ephippium in Dorso-lateral-Ansicht. |

Fundorte

Die Art kommt in Ostösterreich sehr häufig vor. Massenvorkommen

gibt es vor allem in periodisch austrocknenden Kleingewässern.

Auch in stark sodahaltigen Lacken im burgenländischen Seewinkel

ist sie regelmäßig zu finden, wobei sie, sofern das

Gewässer nicht vorher austrocknet, im Laufe des Frühsommers

von den großen Daphnia?Arten verdrängt wird. Wenn

es das Gewässer erlaubt, ist die Art dizyklisch (Flössner,

1972).