Bratsche

(Viola)

Bratsche

(Viola)Unsere Instrumente

Geige(Violine)

Bratsche

(Viola)

Bratsche

(Viola)

Text überwiegend aus Wikipedia

Viola oder Bratsche

Die Bratsche (oder Viola) ist ein Streichinstrument,

das im wesentlichen eine größere, tiefer klingende Bauform der Violine

ist. Sie stellt das „Alt“-Instrument" der Violinfamilie dar. Das

Wort "Bratsche" leitet sich vom italienischen Viola da braccio

(Arm-Viola ) ab, was die Spielhaltung im Gegensatz zur Viola da gamba

(Bein-Viola) bezeichnet.

Ein Unterschied zur Geige besteht in der Größe und Stimmung der

Viola, deren leere Saiten eine Quinte tiefer auf c - g - d’ - a’

gestimmt sind.

Die Noten für Bratsche werden (von hohen Tönen abgesehen) in einem eigenen

Notenschlüssel, dem sogenannten Alt- oder Bratschenschlüssel,

aufgeschrieben. Die auf der obersten Notenlinie geschriebene Note

entspricht im Violinschlüssel einem g, im Altschlüssel einem um

eine None (=verkürzt neun Töne) tieferen a.

Der Klang der Bratsche wird als voll, weich, dunkel bis in die

höchsten Lagen, immer etwas melancholisch, leicht rauchig und etwas näselnd

beschrieben. Der tiefsten Saite, der C-Saite, ist zumal im „forte“

etwas Wildes, Raues, Drohendes zueigen, eine Eigenschaft, die in der

Opern-, der sinfonischen und häufig in der Filmmusik genutzt wird.

Die Eigentümlichkeit des Bratschenklangs beruht auf der Tatsache, dass

der Korpus der Viola für ihre Stimmung eigentlich zu klein ist:

So kommt es, dass sich die äußerlich so ähnlichen Instrumente im

Klang merklich unterscheiden.

Zu den wichtigsten solistischen Konzerten für Bratsche gehören:

Johann Sebastian Bach 6. Brandenburgisches Konzert B-Dur

BWV 1051

Georg Philipp Telemann Konzert für Bratsche in G-Dur

Carl Stamitz Violakonzert Nr. 1 D-Dur

Franz Anton Hoffmeister Violakonzert D-Dur

Niccolo Paganini Sonata per La Gran' Viola ed Orchestra

Hector Berlioz Harold en Italie, Symphonie mit konzertanter Viola (1834)

Richard Strauss „Don Quixote“, op. 35 (Violoncello & Bratsche) Paul

Hindemith Kammermusik nr.5, op.36 nr.4

Béla Bartók Konzert für Viola und Orchester

Alfred Schnittke Konzert für Viola und Orchester

Kammermusik

Die größte Bedeutung der Bratsche ist die Kammermusik (also

"Kleinorchester").

An erster Stelle stehen hierbei

Sonaten u.ä. für Viola allein und für Viola und Klavier sowie

das

Streichquartett (mit erster und zweiter Violine, Viola und Violoncello)

als Hauptgattung der Kammermusik überhaupt.

Weitere Streicherformationen sind:

das Streichduo mit Viola und Violine oder Violoncello oder Kontrabass

oder einer zweiten Viola

das Streichtrio mit Violine, Viola und Violoncello oder zwei Violen und

Violoncello oder Viola, Violoncello und Kontrabass

das Streichquintett mit entweder einer das Streichquartett

vergrößernden zweiten Bratsche oder einem zweiten Violoncello

das Streichsextett, meist mit je zwei Violinen, Violen und

Violoncelli

Orchester

Die Bratsche bildet im Orchester die klangliche Brücke von den beiden

Violinstimmen zur Bassgruppe mit dem Violoncello und dem

Kontrabass.

In heutigen großen Sinfonieorchester wirken im Normalfall zwölf

Bratschisten mit, also zwei Spieler weniger als in der Gruppe der Zweiten

Violinen und zwei mehr als in der Cellogruppe. Der "erste"

Bratschist heißt Solo-Bratschist; er führt die Stimmgruppe an und

spielt die Solopassagen für eine einzelne Bratsche. Die Bratschisten

sitzen im Orchester meist in der Mitte rechts vor dem Dirigenten zwischen

den Zweiten Geigen und den Violoncelli, in manchen Orchestern, wie bei den

Berliner Philharmonikern, auch ganz rechts am Podiumsrand, gegenüber den Ersten

Geigen und vor den Kontrabässen.

Die Violine (auch Geige genannt) ist ein aus verschiedenen Hölzern gefertigtes Saiteninstrument. Ihre vier Saiten werden mit einem Bogen gestrichen. In der Tradition der klassischen europäischen Musik spielt die Violine eine wichtige Rolle, viele Komponisten haben ihr einen wichtigen Teil des Schaffens gewidmet. Violinen werden von Geigenbauern hergestellt.

Die Bezeichnung Violine bedeutet eigentlich „kleine Viola“. Um 1523 ist im Französischen der Begriff Vyollon nachgewiesen. Das Wort Geige stammt aus dem deutschen Sprachraum. Der italienische Begriff Violino taucht erstmals um 1535 auf.

Der Hals hat eine Länge von ca. 13 cm und ist mit dem Griffbrett (ca. 27 cm Länge) verleimt, das etwa 14 cm über den Korpus ragt. Das Griffbrett ist aus Ebenholz und daher schwarz, hart und verschleißfest. Der Korpus ist ein ca. 35 bis 36 cm langer Hohlkörper. Über den Sattel oder Obersattel am schmalen Griffbrettende führen die Saiten in den Wirbelkasten zu den Wirbeln. Die Wirbel dienen zum Stimmen der Saiten. Die Schnecke am Ende des Wirbelkastens ist oft durch besondere Gestaltung ein Erkennungsmerkmal des Geigenbauers.

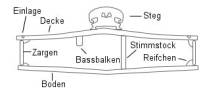

Der Korpus hat folgenden Aufbau:

Teile der Violine im Querschnitt

Die Decke ist der mit zwei F-Löchern versehene, gewölbte, aus Fichtenholz gefertigte obere Teil. Die Decke ist fast immer aus zwei mittig miteinander verleimten Teilen gefertigt. Idealerweise wird „feinjähriges“ Holz (die Jahresringe liegen eng und gleichmäßig) verwendet, das auf nährstoffarmem Boden in Hochgebirgsregionen langsam gewachsen ist. Es wird in der ersten Hälfte des Winters, wenn sich möglichst wenig Saft im Stamm befindet, geschlagen und danach noch mehrere Jahre zur weiteren Trocknung gelagert. Der Boden ist meistens aus Ahorn gefertigt (aber auch Pappel, Weide, Kirschbaum oder Harthölzer kommen zur Verwendung) und ebenfalls gewölbt. Der Boden kann einteilig oder aus zwei miteinander verleimten Teilen gefertigt sein, was an der Maserung des Holzes zu erkennen ist. Die Zargen sind die Seitenteile des Korpus und sind mit Boden und Decke nutverleimt. Sie bestehen meistens aus demselben Holz wie der Boden.

Der Steg ist auf die Decke aufgesetzt, jedoch nicht geleimt oder anderweitig befestigt. Über ihn laufen die Saiten, deren Schwingung er auf den Korpus überträgt. Er besteht aus feinjährigem Ahorn. Am Saitenhalter können für die meistens aus Stahl bestehenden Saiten Feinstimmer angebracht sein. Die Henkelsaite führt über den Untersattel und hält den Saitenhalter am Endknopf in der Zarge.

Der

Bassbalken ist eine in Faserrichtung verlaufende Fichtenholzleiste,

die unter leichter Vorspannung auf die Deckeninnenseite geleimt ist. Der Stimmstock

und dessen präzise Platzierung beeinflusst und reguliert den Klang der

Violine.. Es handelt sich bei ihm um einen zylindrischen Fichtenholzstab, der

zwischen Decke und Boden eingepasst wird.

Der Lack schützt das Holz des Instrumentes vor Umwelteinflüssen,

konserviert dessen Schwingungseigenschaften.

Zur Verleimung der einzelnen Bauteile wird ein spezieller Leim

verwendet. Seine besondere Eigenschaft besteht darin, dass er wasserlöslich ist

und bei einer Temperatur von etwa 50 bis 60 Grad Celsius weich wird und so das

Instrument vom Geigenbauer auseinander genommen werden kann, ohne dass

Holz oder Lack Schaden nehmen.

Ober-, Unter- und Endklötze, sowie Reifchen im Innern des Korpus dienen

der Stabilisierung der Zargen.

Sogenannte Einlagen können den Rand der Decke und des Bodens verzieren.

Der Kinnhalter erleichtert das Halten des Instruments zwischen Kinn und Schulter, dem gleichen Zweck dient die Schulterstütze.

Die vier Saiten bestehen aus mit Silber- oder Aluminiumdraht umsponnenem Schafsdarm (heute eher selten), Kunststoff oder Stahldraht. Darmsaiten reagieren stark auf Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede, werden jedoch manchmal wegen ihres weicheren Klanges bevorzugt. Die Saiten heißen g, d, a und e.

Der Bogen ist mit 190 bis 250 Haaren vom Schweif bestimmter Pferderassen bespannt. Die Bogenstange ist meistens aus Pernambukholz. Der Frosch besteht aus Ebenholz; mit dem Drehen seiner Schraube wird der Bezug des Bogens ge- bzw. nach Benutzung entspannt. Die Bespannung des Bogens muss wiederholt durch Streichen auf einem natürlichen Balsamharz (Kolophonium) präpariert werden, da nur so eine optimale Schwingung der Saiten erreicht werden kann.

Für Kinder mit kleinen Händen und kurzen Armen gibt es angepasste Instrumente, sogenannte 7/8-, 3/4-, 1/2-, 1/4- oder 1/8-Geigen, ja sogar 1/10-, 1/16- und 1/32-Instrumente werden hergestellt. Hierbei darf man aber aus dem Bruch in der Bezeichnung nicht auf die reale Größe schließen, tatsächlich ist eine 3/4-Geige nur etwa 6 % kleiner als eine „ganze“ und eine 1/2-Geige nur ca. 12 %.

Verwandte Instrumente

Eine größere und tiefer klingende Bauform der Violinarten ist die Bratsche, auch Viola genannt. Zur selben Instrumentenfamilie gehört das Violoncello, das aber in einer anderen Haltung gespielt wird, nämlich mit dem Hals nach oben und dem auf einem Stuhl sitzenden Spieler abgewandter Vorderseite. Der Kontrabass hat sowohl bauliche Eigenschaften der Gamben, zu denen er einst auch gezählt wurde, als auch der Geigenfamilie. Er wird stehend gespielt.

Die älteste Abbildung einer Violine ist ein violinspielender Engel auf dem Altarbild in der Kirche S. Cristoforo in Vercelli. Die ersten Violinen waren lediglich mit drei Saiten ausgestattet.

Die

bis heute im wesentlichen unveränderte Form der Violine ist seit etwa 1540 gebräuchlich

und stammt aus Oberitalien. Bekannte italienische Geigenbauer aus Cremona waren Amati

(1596-1684), Guarneri (1698-1744)

Stradivari (1648-1737) . Nördlich der

Alpen ist Jakobus Stainer (1617–1683) aus Absam in Tirol der bekannteste aus dieser Zeit. Die besten noch

erhalten gebliebenen Originale dieser Meister (z.B. existieren weltweit noch ca.

600 Original-Stradivari-Instrumente) kosten mehrere Millionen Euro (je Stück)

Insbesondere Stradivari-Geigen wurde später zum großen Vorbild für Aussehen

und Konstruktionsprinzipien fast aller Violinen.

Preiswerte in „Fabriken“ hergestellte Manufakturgeigen gab es bereits zu

Beginn des 19. Jahrhunderts aus den deutschen und französischen

Geigenbauzentren. In diese wurden häufig „Stradivari-Zettel“ oder

sonstige Namen von berühmten Geigenbauern geklebt, meist jedoch nicht um

Echtheit vorzutäuschen, sondern als Modellbezeichnung, sodass aus dieser

Zeit Millionen Geigen mit einem Stradivarizettel existieren und beim

Auffinden einer alten Geige am Dachboden heutzutage immer wieder

„Stradivari-Euphorie“ ausbricht, bis ein Geigenbauer die Illusion zerstört.