- F -

F.I.T

ist die offizielle Abkürzung für Foreign Individual/Independent Traveller in Myanmar. Von der herrschenden Militärkaste nur wegen der Devisen geliebt, die sie ins Land bringen. Sonst eher mit Mißtrauen beäugt.

sind in China seit undenklichen Zeiten beliebt und seit die interne Produktion auch den Weltmarkt beliefert, gehörte ein Fahrrad einfach zum Haushalt. In Beijing gibt es entlang der Hauptachsen eigene Fahrspuren für Radfahrer und die brauchen sie dort auch. Das Radfahren ist den Chinesen anscheinend so in Fleisch und Blut übergegangen, daß ich sogar Menschen sag, die während des Fahrens in eine Zeitung blickten, ohne zu kollidieren.

Das kann dann natürlich auch zu extensiven Fahrradparkplätzen führen...

Falsche Haarknoten

kann man in Solo im Klewer Pasar kaufen. Nach Betrachten der Schätze einer Standlerin bewunderten wir die Frisurenpracht vieler Frauen nicht mehr so uneingeschränkt.

Akbars Residenzstadt Agra ließ sich nicht mehr seinen Vorstellungen entsprechend erweitern, er wurde des von Hitze und Lärm erfüllten Häusergewimmel überdrüssig. Immer öfter floh er zu einem Eremiten, Salim Chishti, der einige Meilen entfernt auf einem Hügel in der Einsamkeit lebte. Hier entstand wohl auch der Wunsch, ein neues Regierungszentrum, das seinen Ansprüchen genügte, aus dem Nichts zu schaffen.

1569 wurden die ersten Paläste erbaut, 1572 die Moschee, 1585 begann der künstlich gestaute See, der die Residenz mit Wasser versorgen sollte, zu versiegen. Der englische Reisende Ralf Finch berichtete 1585 : "Von Agra aus begaben wir uns nach Fatepore, der Stadt, in welcher der König Hof hält. Wenn die Straßen auch nicht so schön sind wie in Agra, so ist diese Stadt doch größer. Viel Volk wohnt hier, Mauren und Hindus. Agra und Fatepore sind übrigens größer und bevölkerter als London. Die Entfernung zwischen Agra und Fatepore beträgt 23 Meilen und entlang der ganzen Strecke zieht sich ein Markt für Lebensmittel und Anderes. Er ist so eng gebaut, daß man sich in einer Stadt wähnt, und es herrscht auch ein Gedränge wie auf einem richtigen Markt."

So prachtvoll muß die Residenz in den wenigen Jahren, die sie benutzt werden konnte, gewesen sein, daß all die Geschäfte und Herbergen vom Strom der Besucher leben konnten. Die Tragödie Fatehpur Sikris, die uns Heutigen ihren Anblick bewahrt hat, war das Versiegen des Sees, an dessen Ufer die Residenz gebaut wurde.

Historische Quellen berichten, daß allein die Stallungen Akbars 500 Elefanten und 10 000 Pferde umfaßt haben sollen. Selbst wenn man hier fabulierfreudige Übertreibung annimmt, sind die Elefantenställe eindrucksvoll genug, um die Pracht des Hofes ahnen zu lassen. Die verlassene Geisterstadt war in der Folgezeit offenbar allen Eroberern zu entlegen und zu unwichtig, um sie plündernd zu besuchen. Das allein ist der Grund, warum wir heute noch Akbars Palast bestaunen können.

Die Straße Richtung Fatehpur Sikri, die der Bus nimmt, sieht auf den ersten Kilometern fast so aus, wie Ralf Finch es vor 400 Jahren schilderte. Bretterbuden und Läden mit allem, was ein indisches Konsumentenherz nur wünschen kann. Endlose Menschenkolonnen schlendern die Straße entlang und durch die Dörfer, die wir durchqueren. Es ist mir bis heute ein Rätsel, wovon alle diese Menschen ihren Lebensunterhalt bestreiten können, so genügsam sie auch sind. In einem der Teiche, die so oft im Zentrum eines Dorfes zu finden sind, haben sich Wasserbüffel niedergelassen, bis zu den Augen und Nasenlöchern im kühlen Naß, schwarze Flecken im Grün des dicht mit Wasserhyazinthen überwucherten Wasserspiegels.

Der Ort Fatehpur Sikri besteht aus drei Teilen: dem Palast Akbars, der Freitagsmoschee, und dem vorgelagerten Dorf, mit Restaurants, Textilgeschäften und all dem, was sonst noch zu einer indischen Kleinstadt gehört.

Die leere Hülle des Palastes, die fast vergessen ins 20. Jahrhundert schlummerte, ist ein Gewirr aus roten Mauern und Gebäuden aus dem allgegenwärtigen Sandstein. Die Bezeichnungen für die Gebäude, die die Reiseführer vermelden, lassen kaum Assoziationen zur Vergangenheit zu. Verschachtelte Gänge, Stiegen, die die oft mehrstöckigen offenen Galerien verbinden, Reste der einstigen Wasserspiele. Um das oft drückende Sommerklima leichter ertragen zu können, schufen die Baumeister der Moghul-Ära viele Bauwerke, die der Schwerkraft zu spotten scheinen mit ihren grazilen Säulen, die oft weit auskragende Dächer tragen. So konnten Schutz vor der sengenden Sonne mit der Nutzung auch des kleinsten Windhauches und ästhetischen Formen verbunden werden.

Das bemerkenswerteste Bauwerk neben der fünfstöckigen Galerie Panch Mahal ist der Diwan-i-Ghaz, in dem Akbar der Große oft Diskussionen mit Gelehrten und geistlichen Führern geführt haben soll. Von außen ist nur ein würfelförmiges Gebäude mit vier kleinen Pavillons auf dem Dach zu erkennen; im Inneren die vielleicht erstaunlichste Thronkonstruktion der Architekturgeschichte. Im Zentrum des würfelförmigen Innenraumes ruht die runde Plattform für den Thron des Kaisers auf einer Säule aus rotem Stein. Von einer Galerie in halber Raumhöhe führen vier zierliche Brücken aus Stein zur Plattform. Die Ornamente, die die Säule und das Kapitell zieren, sind unverkennbar im Stil Gujarats gehalten. Ein Beweis mehr, daß Akbar seine Künstler ohne Unterschied der Herkunft oder Religion verpflichtete.

Nicht weit vom Diwan liegen die einstigen Elefantenställe. Zwei lange Steingalerien mit Dutzenden steinernen Ringen, an denen die Dickhäuter angekettet waren. Heute liegt alles in stiller Einsamkeit, nur hin und wieder vom Kreischen der Sittiche durchschnitten, die in den Ruinen nisten.

Das Elefantentor, einst Hauptzugang von der Ebene, bröckelt langsam vor sich hin. Die beiden Steinelefanten, die ihm den Namen gaben, sind nur noch in Fragmenten erhalten. Vor den Festungsmauern ein winziger islamischer Friedhof mit weißgekalkten Mauern und Grabmonumenten. Kühe weiden das dürre Gras der Ebene, der Elefantenturm steht einsam vor dem blauen Himmel. Hier soll der Überlieferung nach der Lieblingselefant Akbars beerdigt worden sein. Ihm zum Andenken ließ er einen Turm erbauen, dessen Fassade mit steinernen Stoßzähnen gespickt ist.

Als Akbar der Freitagsmoschee nach einer gewonnenen Schlacht ein Siegesportal als sichtbares Zeichen der Macht des Islam baute, wählte er nicht das Osttor, durch das eine Moschee üblicherweise betreten wird, sondern das Südportal, das an einem steilen Hügelhang liegt. Das Siegesportal kommt hier, hoch aufragend über einer imposanten Freitreppe, natürlich weit besser zur Geltung und ist weithin sichtbar. Die Inschrift am Siegestor der Freitagsmoschee "Die Welt ist eine Brücke; überschreite sie, aber baue keine Häuser auf ihr. Wer eine einzige Stunde des Glückes erhofft, mag die Ewigkeit erhoffen." erinnert uns an die mystische Ader Akbars. Die Anlage der Moschee richtet sich weitgehend nach dem Grundriß der Jami Mashid in Delhi, nur die dominierenden Minarette und Kuppeln fehlen hier.

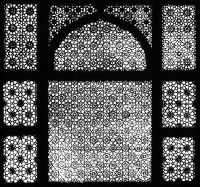

Im Hof der roten Sandsteinmoschee ein blendendweißer Kontrapunkt - das Mausoleum des Heiligen Salim Chishti. Salim lebte auf dem Hügel von Fatehpur Sikri bevor Akbar seine Residenz hierher verlegte. Oft soll der Großmoghul, Agra überdrüssig, zu Salim auf seinen Hügel geflüchtet sein, um sich Rat und Segen zu holen. Vielleicht nicht unbeteiligt an der Entscheidung, eine neue Residenz zu bauen, wurde Salim Chishti in der Moschee ein Grabmal errichtet. Der Pavillon aus reinweißem Marmor ist eines der Wunderwerke nordindischer Bildhauerkunst. Die Hindu-Steinmetzen, die die zarten Baldachine und die Wandschirme aus Marmorplatten für die Außenhaut schufen, müssen Meister ihres Handwerkes, mit unmenschlicher Geduld gewesen sein. Die monolithischen Platten wirken von innen gesehen wie Spitzenvorhänge. Man muß ganz nahe treten, die Filigranarbeit berühren, um dieses Wunder im wahrsten Sinn des Wortes zu "begreifen". Der Sarkophag des Heiligen steht unter einem mit Perlmutter verkleideten Baldachin. In der Düsternis des Baldachins dürfen wir, als Touristen toleriert und bald um eine Spende angebohrt, die Pilger beobachten. Vor allem Frauen, die sich ein Kind wünschen, pilgern zum Heiligen, um von seinem Segen fruchtbar zu werden. Nach der Spende erhalten auch wir einen der heiligen Fäden, die einen Wunsch erfüllen, wenn sie an ein Gitter des Perlmuttbaldachins gebunden werden.

Während wir auf einen Bus zurück nach Agra warten, verwickelt Norbert den dienstbereiten Getränkeverkäufer des "Roadways Hotel" in einen werbespotreifen Dialog über "Almdudler". Beflissen zählt der Wirt alles auf, was seine Kisten zu bieten haben: "Coffee, Chai, Cola, Limca ...", nur kein Almdudler ! "...Dudler ?" fragt er mehrmals ungläubig, bis ihn Norbert endlich zufrieden läßt und sich zwei Limca einflößt.

Währenddessen beginnt im Hintergrund, aus der Richtung des Siegestores der Moschee, Trommelklang wie ein fernes Gewitter herzuwehen. Neugierig wandern wir wieder zurück - die riesige Freitreppe vor dem Siegestor wurde zur Tribüne, dicht besetzt mit Menschen. Irgendwie erfahren wir, daß heute Muhammads Geburtstag gefeiert wird. Durch die dichte Menschenmenge werden Votivgaben, Häuser und Moscheen aus Holz, Papier und bunter Metallfolie getragen. Der Klang der riesigen Trommeln, die oft von drei oder vier Männern geschlagen werden, wird immer dichter. In der Menge wird eine Arena gebildet, Männer tragen Kampfspiele mit Schwertern und Schlagstöcken vor.

Erstaunlich für uns ist die Freundlichkeit, mit der die Moslemversammlung uns Ungläubigen begegnet; niemand nimmt Anstoß daran, daß wir fotografieren wollen, wir werden sogar in die ersten Reihen vorgelassen, um alles besser sehen zu können.

Nach fast zwei Stunden Trommeldröhnen und Menschenmassen fallen wir erschöpft in den Bus nach Agra. Auf der Fahrt begegnen wir noch zwei ähnlichen Veranstaltungen und einer kommunistischen Demonstration. Entsprechend heftig sind die Verkehrsverschlingungen.

Mit 5206 Metern ist der Fatu-La

der höchste Paß, den wir auf dieser Reise durch Ladakh überschritten.

Was nicht heißt, daß es hierzulande keine höheren gibt.

Da die Motorleistung höhenbedingt stark nachläßt, ist die Straße mit möglichst geringer Steigung in die Berghänge geschnitten, oft mit kilometerweiten Windungen und Kehren, um die nötige Höhe erreichen zu können. Die Straße wurde einfach in das knochentrockene, zusammengebackene Gemisch aus Lehm und Steinen, aus dem die Vorberge bestehen, geschnitten und dann ein wenig geteert. Ein einziger längerer Regenguß wäre die reinste Katastrophe, die ganze Landschaft würde sich in Brei verwandeln. Allerdings liegt die durchschnittliche Niederschlagsmenge unter 70 mm pro Jahr.

Die Paßhöhe des Fatu-La wird durch ein aus Bruchstein geschlichtetes Türmchen, mit Gebetsfahnen gekrönt, markiert. Die Müdigkeit verdeckt die Tatsache, daß wir hier ladakhischen Kulturboden betreten. Viel aufregender ist der Ausblick auf die Nordseite des Passes. Kehre über Kehre windet sich die Straße in Haarnadelkurven aus dem Tal herauf, wie Spielzeugautos kriechen die Trucks die vielen Windungen herauf.

Der Zehnte Hieb wurde diese drittgrößte Stadt Österreichs einmal genannt. Das ist schon eine Basis, die Bezirkskaiser hervorbringen kann, vor denen sogar Bürgermeister im geheimen die Knie beugen müssen.

Vom Laaerberg mit seinem Wasserturm bis an die Simmeringer Gaswerke, von den Ebenen Laxenburgs bis zum Gürtel.

Wunderlich, daß ich als

Kind nur einige Flecken in diesem weiten Reich betrat.

Als ob es unsichtbare Grenzen gegeben hätte, kam ich kam - ausgehend von

meinem Zentrum in der Ettenreichgasse nahe der

Antonskirche kaum je über die Ankerbrotfabrik in Richtung

Simmering hinaus. Der Laaerberg schon, den Böhmischen Prater ganz und gar nicht zu vergessen, die Gegend von Amalienbad

und Antonskirche in Richtung Meidling schon,

jedoch selten nördlich der Gudrunstraße, Viktor Adler Markt

und die Favoritenstraße in Richtung Inneres Stadt schon, Waldmüller-Park,

Hasengasse und so gut wie gar nicht.

lernte ich 1989 im Verlauf einer Road Show von Digital Equipment kennen. Die aufregendsten Teile des Aufenthaltes waren eine stundenlange Reparatur von kaputter Software per Telefonseelsorge.

Sonst nur die langweilige Messe, weil von mehr als 200 eingeladenen Firmen geschlagene 8 kamen. Und das schöne,fast schon antike Kraftwerk der Illwerke, das mitten in der Stadt steht und vor sich hinsummt.

Feria de Café y Flores

Diese Kombination aus Landwirtschaftsmesse und Fest findet jedes Jahr im Jänner in Boquete statt. Im Schatten des Volcan Barú gedeiht ja angeblich guter Kaffee und so stellen die Kooperativen nicht nur diesen sondern alle anderen Produkte, Gemüse, Blumen und sonstige Produkte aus.

Dazu gibts Buden, die teures und verbranntes Essen verkaufen und die ganze Nacht Musik aus Lautsprechertürmen; keine lateinamerikanische Volksmusik, da herrscht der Disco-Hammer.

Am Nachmittag des Eröffnungstages gab es sogar einen Umzug mit Musikkapelle, einer Kaffee-Königin und jeder Menge Indianerfrauen in bunten Gewänder, die rund um den kleinen Stadtpark saßen, so gut wie alle schwanger, und dem Treiben zusahen.

Findet man in Cuba allenthalben an den Küsten; vor allem die Spanier bauten an allen Hafenanlagen Festungen, um den Schiffen, die den zusammengeraubten Reichtum von Neu Granada in die alte Heimat bringen sollten, Zuflucht vor den Piraten zu gewähren.

An der Hafeneinfahrt von Habana

sind insgesamt drei Festungen zu sehen, wobei die östlichen beeindruckende

Bauwerke sind. Die Fortaleza de San

Carlos de la Cabana wurde 1763 bis

1774 unter Kaiser Karl III. errichtet, der verzweifelt meinte, er müsse

die Festung mit einem Fernrohr von Spanien aus sehen können, denn ein Bauwerk,

das so exorbitante Kosten verschlungen habe, müsse groß genug sein,

um quer über den atlantischen Ozean sichtbar zu sein.

Heute sind diverse Museen und Restaurants in den Festungen installiert und allein,

um in den Festungsbezirk zu kommen, muß man 5$ Eintritt pro Auto zahlen.

Feuertänze

konnten wir in Indonesien zwei sehen, einen halbwegs echten und einen halbwegs falschen.

Den nachgemachten erlebten wir in der nächtlichen Malioboro Road in Yogya, wo einige wilde Gestalten den Gehsteig mit Darbietungen von Feuerschluckerei, Pferdetanz und Peitschenknallen unsicher machten. Die Bewegungen und Tanzschritte, die einer der Männer mit einem aus Bambusstäben zusammengebundenen Pferdchen machte, konnten wir dann in der nächtlichen Tanzveranstaltung in der Nähe von Ubud wiedersehen:

Im dritten Teil der Tanzvorführung konnten wir einen der Trancetänze, die früher als Anrufung von Göttern und Dämonen zum Schutz der Dorfgemeinschaft vor Übel und Krankheit abgehalten wurden, in geraffter Form miterleben. Natürlich war das alles für die Touristenaugen inszeniert und gestrafft, theatralisch hergerichtet. Und doch tanzte der Mann mit seinem Bambuspferd durch die glühenden Reste der Kokosschalen, verstreute die Kohlen mit bloßen Füßen durch die ganze Halle, mußte schließlich vom Priester, der alles überwachte, sanft geweckt werden, um wieder in diese Welt zurückzukehren.

Die Zuschauer waren natürlich beeindruckt, spendeten Geld, berührten seine Füße, als könnten sie nicht glauben, daß so etwas möglich sei. Leider haben sich die meisten der westlichen Zuseher von den Wurzeln ihrer eigenen Spiritualität schon so weit entfernt, daß sie nur mehr die theatralischen Qualitäten des Ereignisses erfassen können. Schlußapplaus und Blitzlichtgewitter fand ich im Zusammenhang mit den Einblick in eine lebendige spirituelle Welt geradezu öbszön.

Ist zwar ein Waschmittel, aber der wunderschöne See, an dem Pokhara liegt, heißt auch so.

wegen des Geräusches -

eine Kettensäge.

Verderbnis der Regenwälder im Tropengürtel dieser Welt.

ist der Landsitz von Andres Maduro, dem Präsidenten der panamesischen Orchideengesellschaft und einem reichen Schnittblumenerzeuger. Unter Vermittlung einer lieben Frau aus Houston, Tx. versuchten wir, Kontakt zu Andres herzustellen, allein es war nicht möglich. Allein die Finca an den Hängen des Volcan Barú zu finden, war nicht einfach, hineinzukommen, dann nur durch Überredung und Aufschneiden.

Es hat sich allerdings gelohnt - so schöne Stücke von Nebelwaldorchideen wie hier, kann man mit Glück nur auf sehr großen Kongressen finden. Hier oben am Berg, wo jeden Abend der Nebel und der Sprühregen kommt, ist die Kultur allerdings einfach; man muß nur darauf achten, daß die Pflanzen nicht zu naß werden und genügend Frischluft haben. Und dafür genügen einfache Schattenhäuser, die an den Seiten offen sind und gelegentliche Anwendungen von Fungiziden. Und brave Gärtner, die sich täglich darum kümmern, daß alles in Schuß ist, wenn der Boss einmal im Monat vielleicht doch kommt.

ist asiatisches Englisch und bedeutet - mehrere Lautverschiebungen eingerechnet - Fried Rice.

siehe auch kulinarisches

ist schon eine merkwürdige Art, sich von Ort zu Ort zu bewegen. Je weiter man fliegt, desto größer wird die Gefahr, daß unser Körper, an einen anderen Teil des Globus geschossen, den Zusammenhalt mit seiner Seele verliert, die dann erst sehr viel später nachhinkt.

Da steht man dann - verwirrt - im Abendlicht des Roten Platzes in Moskau, oder auf einem Taxistandplatz in Rangoon und fragt sich, wie man denn da hergekommen sei und was man da jetzt mache...

Von Trivandrum nach Colombo 1979

Die Verwicklungen, die wir und alle anderen Passagiere erleiden müssen, bevor wir ein Flugzeug überhaupt sehen dürfen, erinnern an einen Film der Marx Brothers. Es beginnt mit 50/= Rupees Airport Tax, die einige der Billigreiser zur Verzweiflung treibt. Offenbar wird diese eingehoben, um den unerträglichen Aufwand an Bürokratie finanzieren zu können, dem alle Ausreisenden unterworfen werden. Endlose Spiele mit den Passagierlisten, in denen nicht nur unsere Namen in allen vorstellbaren (und einigen zusätzlichen) Schreibweisen falsch geschrieben sind. Alle Rupees werden zurückgewechselt, natürlich wird immer auf einen vollen Dollarbetrag abgerundet. Nur beim Abwiegen des Gepäcks sind alle sehr locker - Allowance sind nur 15 kg pro Person, wir bringen zu dritt 61.5 kg auf die Waage. Das entlockt dem Personal nicht einmal ein müdes Lächeln, das Gepäck wird auf ein Wagerl geworfen, "der Nächste...".

Der Zoll will kein Gepäckstück anrühren, bevor nicht der letzte Passagier nach Bombay im Security-Check verschwunden ist. Dann gibt es lange Diskussionen und ratlose Gesichter, weil die Nummer 20 zweimal in der Passagierliste vorkommt. Als nächste Aktion werden alle österreichischen Pässe unter dem Mikroskop untersucht, vielleicht wird ein Giftler gesucht ...

Endlich dürfen wir uns zum Security-Check anstellen. Alles im Handgepäck wird von zwei Security-Guards genauestens untersucht, alle Päckchen ausgewickelt, das Thangka aufgerollt. Bei jedem Stück wollen sie wissen, wie viel denn das gekostet hätte und schütteln sich in Lachkrämpfen über die dummen Ausländern, die so viel Geld für diese Dinge ausgeben. Nerven wie Drahtseile - diese Bemerkungen sind hier an der Tagesordnung, jeder Einheimische behauptet, alles zum halben Preis zu bekommen. Meine zwei kleinen Taschenmesser werden mit großer Aktion in Verwahrung genommen, den Camping-Dolch im Seitenfach der Fototasche übersehen sie. In der Nebenkabine muß ein Leidensgenosse auf seiner Gitarre etwas vorspielen und Ilona wird hinterher berichten, daß die Sicherheitsdame sogar ihre Tampons zerlegte.

Möglicherweise spielt der niedrige Alphabetisierungsgrad bei diesen verschlungenen Amtswegen eine gewisse Rolle. Ich kann mich noch an eine Bemerkung im Tamil Nadu erinnern - 32 % der Bevölkerung können dort lesen und schreiben; Tamil Nadu ist stolz, damit über dem Unionsdurchschnitt zu stehen. Jeder, der ein College absolviert hat und halbwegs Englisch kann, steigt sofort zum Beamten auf und sonnt sich in seiner kleinen Macht. Und Macht muß ausgeübt werden, sonst ist sie nicht zu erkennen.

Nach Delhi - 1986

Ein melancholischer Regentag liegt über Wien, als ob schon November wäre.

Durch regengesprenkelte Fenster können wir noch einen Blick auf Wien und die Umgebung werfen, dann durchbricht der Flieger die Wolken und wir sind unterwegs nach Moskau.

Das Tiefdruckgebiet, das Wien in graue Regenschleier einhüllte, haben wir hinter uns gelassen. Hier in Moskau herrscht heiteres Wetter. Obwohl in Sheremetyevo II so gut wie nichts los ist, benehmen sich die Beamten der Paßkontrolle hysterisch wie noch nie. Einer der jungen Grenzschutzsoldaten kassiert alle Pässe und läßt uns aus nicht ersichtlichen Gründen nicht durch die Kontrollschleuse.

Endlich schlendert ein Zöllner daher, der uns ohne jede Kontrolle einläßt.

Die Wartezeit bis 22:00 Uhr verbringen wir mit einem Abendessen im Schein der untergehenden Sonne, herumsitzen, Reiseführer lesen und Kennenlernen. Unsere durch Zufall zusammengewürfelte Gruppe konnte sich erst einmal, bei der Vorbesprechung, bekanntmachen. Schwierigkeiten sind schon allein aus der Tatsache, daß wir nur fünf Personen sind, nicht zu erwarten. Außerdem machen meine vier Gefährten den Eindruck, flexibler zu sein als die Mehrzahl der Reisenden voriges Jahr in Burma. Robert als Student und Lebenskünstler, der als unser "Führer" agiert, war schon einige Male in Asien, Norbert arbeitet in der Qualitätssicherung des KURIER, Willi und Christa sind auf ihrer Hochzeitsreise. Willi ist Stationsvorsteher im Bahnhof Lobau, Christl beim Finanzamt für Körperschaften.

Im glasumzäunten Warteraum hat sich schon ein Schwarm Inder, Wickelkind und Oma, Travelling Salesmen, Sikhs mit eingerolltem Bart und Turban, niedergelassen, alle mit Schachteln, Binkeln und Taschen. Außer einigen wenigen Touristen noch eine Gruppe Sowjetbürger, die vielleicht einen Entwicklungshilfeauftrag abwickeln. Die Unterschiede sind nicht nur an der Hautfarbe, auch an Kleidung und natürlich Sprache zu erkennen. Bald gehts durch die Nacht in den Orient.

Nach einem Nachtmahl im wahrsten Sinn des Wortes, Gummiadler mit tausend Flugstunden um 0:30 Uhr, und wenig Schlaf erscheint ein schmaler gelbroter Streifen als Vorbote des neuen Tages unter dem tiefdunkelblauen, sterngepunkteten Stratosphärenhimmmel. Bald muß die ätherische Farbzusammenstellung den blaßgrauen Farbtönen der Steppenlandschaft Nordindens und des Morgendunstes Platz machen. In beigegrauen Schleiern tauchen unter uns die Vororte Delhis auf, wie ein verschütteter Baukasten in die staubige Ebene gestreut. Als wir unseren Flieger verlassen, steigt gerade eine dunkelrote Sonne aus den schiefergrauen Schwaden am Horizont auf. Indien hat uns wieder.

Heimwärts

Die Abfertigung ist eine seltsame Mischung aus knirschender Bürokratie und Slow-Motion-Hektik. Ein einziges Mal zuckten Emotionen auf, als ich die Flughafen-Taxe als "Airport-Bakshish" bezeichne. Richtig böse wird der Bürokrat, als ich die Abgabe beim Namen nenne.

Eine leise Änderung der Fluggeräusche weckt mich aus meinem Dösen. Wir haben wohl schon die indisch-pakistanische Grenze überflogen und die Maschine beginnt mit leicht gedrosselten Triebwerken den langen Anflug nach Delhi. Der Morgen kündigt sich mit dünnen Streifen roten und orangen Lichtes am Horizont an. Der Himmel ist noch schwarzblau, mit einer Andeutung von Azur gegen den Horizont. Der erste Lichtstrahl der aufgehenden Sonne läßt die Tiefe der Himmelslandschaft plötzlich verflachen, unter uns liegen bis zum Horizont leicht gekräuselte hellgraue Wolken.

Auch Indien wird von der neuen Zeit eingeholt: die Abfertigung bei der Einreise und sogar die lästige Geldwechslerei gehen heute schnell. Die Telexreservierung für den Airbus nach Srinagar verflüchtigt sich allerdings zu einem Stück Papier. Die Lady im Schalter der Indian Airlines meint, "es habe wohl eine gegeben, die sei jedoch in der Zwischenzeit gecancelt worden, sie wisse leider nicht ..... es täte ihr leid .....". Uns tut es auch leid, wir werden jedoch den Verdacht nicht los, daß sie sich die Arbeit sparen wollte, Tickets zu schreiben. Mit einem Taxi fahren wir durch die staubige Ebene um den Flughafen zum Inlandsterminal von New Delhi, um dort unser Glück zu versuchen. Kühn auf das Telex hinweisend, bekommen wir ohne jede Diskussion sozusagen sofort Tickets trotz der Beteiligung dreier Schalter für Ticketing, Cash und Reconfirmation. Nach einigen Irrwegen durch das Terminal verdichtet sich in einigen Minuten die Information, daß wir uns doch noch ein Taxi nehmen sollten, denn der Kurs nach Srinagar gehe um 10:45 vom neuen Airbus-Terminal, das am anderen Ende der Rollbahn liegt. Trotz riesiger Schlangen vor dem Gepäckschalter klappt alles ungeheuer schnell, nur Axel ist von den Aussichten und Gefühlen, die ein bisher nie erlebtes indisches Klo bieten kann, so entzückt, daß wir mit einem eigenen Bus, als Letzte, zum Flieger geführt werden.

Vom Flug nach Srinagar bleiben nicht viele Erinnerungen zurück. Die Müdigkeit läßt mich zeitweilig, "mit dodelhaft offenem Mund" schlafend in den Sitz sinken. Außerdem bleibt der halbleere Airbus meist über den Monsoonwolken und den Landeanflug im grünen Kashmirtal dürfen wir nur beobachten, nicht fotografieren. Dabei wird hier die Vielfältigkeit der indischen Landschaften bemerkbar. Dominiert rund um Delhi die ockerbraune Steppe mit all den Ruinen, die hunderte Eroberungszüge um die alte Hauptstadt zurückließen, ist der Talboden des Kashmir Valley von den Schichtenlinien der Wasserreisfelder durchzogen. Die Dörfer liegen an den Abhängen der Talwände, oft neben den Schotterkegeln der Wildbäche, die unreguliert ins Tal stürzen. Die Stewardess wiederholt das Fotografierverbot mehrmals auf Englisch und Hindi, damit es ja alle mitbekommen. Die leichte militärische Hysterie an der nordindischen Grenze beginnt sich bemerkbar zu machen.

Im Tourist Reception Center fragen wir bei Indian Airlines, wie es denn mit Tickets Leh-Chandigarh aussehe ? Unsere Vorstellung der Reiseroute hängt wesentlich von diesen Tickets ab. Wir wollen mit zwei Unterbrechungen in Lamayuru und Alchi mit dem Bus nach Leh fahren, die Orte des oberen Industales mit lokalen Verkehrsmitteln besuchen und dann nach Chandigarh, zurück in die Ebene fliegen. Chandigarh liegt nur etwa 6 Busstunden nördlich von Delhi und wir wollen uns dem Risiko, im Notfall 5 Tage Busfahrt von Leh über Srinagar nach Delhi in Kauf nehmen zu müssen, nicht aussetzen.

Kurze Konsultation des Computers, dann können wir unsere Tickets bezahlen und verlassen mit großen Hoffnungen, unsere geplante Reiseroute doch verwirklichen zu können, das Büro. Offenbar ist nur der Kurs Srinagar-Leh-Srinagar entsetzlich überbucht, die meisten Reisenden bestrebt, von Leh wieder nach Srinagar zurückzufliegen, vielleicht, weil sie Retourtickets nach Delhi haben.

Von Leh nach Chandigarh 1987

Trotz aller Schauergeschichten über die Schwierigkeiten, von Leh wegzufliegen, haben wir alle Hindernisse, administrative wie menschliche, überwunden und warten darauf, den kleinen zweistrahligen Jet der INDIAN AIRLINES besteigen zu dürfen.

Nach einer eiligen Tasse Tee um 5 Uhr früh half uns Namgyal, einer der Bauernsöhne, unser Gepäck zum Postamt in der Main Road tragen, wo der Flughafenbus angeblich wegfahren soll. Als der Bus schon über zehn Minuten Verspätung hat, beginnen die ersten aus der vielköpfigen Touristenschar die Nerven zu verlieren und versuchen (erfolglos), ein Taxi aufzutreiben. Natürlich kommt der Bus, was ist schon eine Viertelstunde Verspätung? Vor dem Flughafengebäude warten wir noch eine gute Viertelstunde, bis die Wachmannschaft mit ihren abgewetzten Enfield-Rifles gemütlich dahermarschiert. Mittlerweile sind die Nerven der Ticketbesitzer wie der Hoffenden auf der Warteliste schon etwas mehr gespannt. Um den Einlaß ins Gebäude, der nur mit einem bestätigten Ticket möglich ist, wird fast gekämpft. Dann wird es ein wenig friedlicher, wir warten nur mehr in einer langen Schlange auf die Ticketkontrolle, die Gepäckaufgabe, die ankommenden Fluggäste und schließlich aufs Einsteigen.

Der Flughafen Leh ist auch auf den zweiten Blick kaum als solcher zu erkennen. Die schmale Rollbahn ist in der Weite der steinigen Steppe nicht zu sehen, der Flieger steht wie ein verlorenes Spielzeug weit draußen in der Ebene, überragt von den weißen Gipfeln der Zanskar-Kette.

Noch eine Schauergeschichte, die keinerlei Substanz besitzt : Natürlich besteht keine Gefahr, daß die Tragflächen das Kloster Spituk streifen, das auf einem Hügel in der Mitte des Tales thront. Der Pilot nützt zwar die volle Länge der Rollbahn, zieht dann aber den kleinen Jet steil in den Himmel.

Noch eine langgestreckte Kurve über die trockenen Berge nördlich von Leh, dann wenden wir uns nach Süden. Unter uns die schneebedeckten Flanken und Gipfel der Zanskar-Kette, die fast allen Niederschlag von Ladakh fernhalten. Hier sehen wir noch im August tiefverschneite Täler, Gletscher strömen von allen Gipfeln zu Tal, dahinter verschwindet die Wüstenlandschaft Ladakh am Horizont. Wo keine Schneefelder oder Gletscher die Berge bedecken, können wir die wilden Faltungen des Himalaya sehen, einige Felsformationen sind ineinandergedreht wie ein Mohnstrudel.

Nach etwa 40 Minuten Flug gleiten die Schneefelder und Gletscher aus unserem Blickfeld, die Berge sind nur noch grün, obwohl genauso schroff wie noch vor wenigen Minuten. Dann plötzlich die indische Ebene, flach wie ein Nudelbrett, mit Feldern in gelb, braun und grün überzogen wie ein Schachbrett. Eine Landeansage in lispelndem Hindi und unverständlichem Englisch, wir verstehen nur "Chandigarh", einige Straßen in strengem Rechteckraster, einige flache Betongebäude huschen unter uns vorbei, wir sind gelandet.

Wir steigen aus - warme, milde und feuchte Luft umspielt uns. Obwohl wir schon nach wenigen Minuten schweißgebadet sind, spüren wir erleichtert den klimatischen Unterschied. Unsere ausgetrocknete Haut saugt die Feuchtigkeit geradezu auf. Wir sind wieder in Indien.

gibts in den Wirtshäuser, die hoffentlich Kulinarisches bieten, leider immer sehr viele. So viele, daß man erst beim zweiten Hinsehen merkt, daß sich ein Großteil des vermeintlich interessanten Musters der Resopaltischplatte aus den schwarzen Punkten der Fliegen zusammensetzt.

dürfte was ähnliches wie Teppichland sein.

nennt man wahrscheinlich noch heute die kaum noch erkennbare Reminiszenz der alten Märkte in Bangkok. Einst war diese Stadt von Kanälen durchzogen wie Venedig, die Erfordernisse einer modernen Großstadt haben mit diesem Traditionalismus gründlich aufgeräumt. Schon 1976 fanden sich nur noch Fragmente am westlichen Ufer des Chao Praya Flusses - und die gründlich vermarktet. Mit einem (teuren) Hoteltaxi zu einer Anlegestelle am Fluß, dann mit einem Boot durch die wenigen von verbliebenen Klongs, zielsicher zu einigen ausgewählten Verkaufsetablissements und natürlich zu einer Krokodilsfarm. Natürlich kann sich der fantasievolle Reisende vorstellen, wie es einmal ausgesehen hat, er wird an Landsitzen mit abweisenden Mauern vorbeigefahren, hinter denen die spitzen Dächer der Wohnhäuser hervorlugen, vorbei an weißgekalkten Tempeln, wo Nonnen in weißen Umhängen und kahlrasierten Köpfen die Kochgeschirre im Kanal waschen. Hin und wieder bemerkt er die schwimmenden Gemischtwarenhandlungen, die die Kanäle entlang fahren, schlußendlich lügen jedoch alle Bilder, die aus den Prospekten und die die der Reisende selber macht. Es sind nur die leuchtenden I-Punkte auf einer sterbenden, vom Kommerz zugrunde gerichteten Welt.

ist überall, man muß nur hinschauen. Das reiht diese seltsamen Ereignisse auch unter die topischen Punkte in unserem Weltverständnis. Flohmarkt gibts nicht nur auf dem Wiener Naschmarkt, an der Porte de Clignancourt in Paris oder einem angemieteten Parkplatz in San Diego.

Jede Pfarre in einer Großstadt

oder auf dem Land kann sich in eine Schatzkiste des Recycling verwandeln und

ungeahntes zu nebbichen Preisen anbieten.

Da kann der Konsumrausch ungehemmt perlen, da braucht man kein schlechtes Gewissen

zu haben - die Dinge sind billig bis spottbillig, man konserviert Energie und

Ressourcen, indem man Dinge nicht wegwirft sondern weiterverwendet.

So einen ökologischen Situationsluxus gibts nicht oft.

heißt eine der Bars, in denen sich Ernst Hemingway gerne aufhielt. Angeblich wurde hier der Daiquiri - ein Drink aus Zitronen- und Limettensaft, Zucker, Rum und gestoßenem Eis - erfunden.

Mich hat der Daiquiri nicht sonderlich angesprochen, aber die Bar ist gut erhalten und eine Erinnerung an die mehr oder weniger guten alten Zeiten, als Habana ein Vorort von Miami zu sein schien ... man rufe sich nur den alten amerikanischen Schlager "Drinking Rum and Coca Cola ... working for the Yankee-Dollar..." in Erinnerung. Die Daiquiris und Mohitos (Zucker, Limonensaft, Zitronenmelisse, Rum, Eis) werden hier am Fließband gefertigt und wir bewunderten das Augenmaß der Barkeeper, die immer die richtige Menge in den Mixer füllten, sodaß sich genau vier oder fünf Gläser ausgingen, ohne daß was überblieb.

Die Floridiata ist einer der nostalgischen Fixpunkte in Habana und entsprechend viele Touristen (auch wir) finden es eine Pflicht, hier einen Daiquiri zu sich zu nehmen, trotz der irrealen Preise. Der einstige Stammsitz von Papa Hemingway ist mit einer Kette abgetrennt, damit sich niemand dorthin setzt; so lassen sich die Besucher halt in dieser Ecke vor den Erinnerungsbildern fotografieren.

steht in Georgetown auf der Insel Penang. Hier setzten die britischen Offiziere, die im Auftrag der East India Company den Seeweg zu den Gewürzinseln unter ihre Kontrolle bringen sollten, zum ersten Mal ernsthaft ihre Fuß auf malayischen Boden.

Die Gegend war zu dieser Zeit - und das war vor 1800 - schon als natürlicher Hafen geschätzt und so errichteten sie ein hölzernes Fort, das dann zwischen 1808 und 1810 durch einen Stein- und Ziegelbau ersetzt wurde.

Wandert man heute auf und neben den Mauern des Forts, kann man sich einfach nicht mehr vorstellen, daß diese wohl dicken aber kaum mehr als 4 m hohen Mauern mit ihren Kanonen tatsächlich die obere Straße von Melaka beherrschen konnte. Viele der eingeborenen Malayen und Baba-Nyonya-Chinesen waren damals beruflich als Piraten unterwegs und so war das Fort offenbar notwendig.

Heute sind in den Kasematten Kunst- und Kitschverkaufsstände untergebracht, in der ehemaligen Kirche eine kleine historische Ausstellung, die darlegt, wie das Fort und dann auch Georgetown zustandekamen.

liegt westlich von Colón an der karibischen Küste von Panamá. Hier haben die Amerikaner schon vor Jahrzehnten ein umfangreiches Trainingscamp eingerichtet, wo die Rambos von morgen den Umgang im Djungel lernen.

Obwohl für Touristen die Durchfahrt zum Fort San Lorenzo gestattet ist, muß man beim Torposten für alle Besucher ein umfangreiches Dossier ausfüllen und sich genau kontrolliert an- und abmelden. Außerdem bekommt man ein Merkblatt mit Verhaltensregeln in Englisch und Spanisch mit einer Karte. Eigentlich müßte man das wieder abgeben, aber der Posten vergaß, es zurückzufordern.

Anbei eine Übersetzung -

DEPARTMENT OF THE ARMY

HEADQUARTERS, U.S. ARKY JUNGLE OPERATIONS TRAINING BBATTALION

FORT SHERMAN, PANAMA, APO AA 34005-5000

UNIT 7117 SOMP-LEP-O (190-5C) 23 OCT 96

MEMORANDUM FOR ALL visitors to Fort San Lorenzo

SUBJECT: Instruktionen für alle Besucher von Fort San Lorenzo

1.Die Erlaubnis, Fort Sherman zu betreten, ist auf den Besuch von San Lorenzo beschränkt. Beachten Sie die folgenden Instruktionen und die Anweisungen auf der beigefügten Karte. Besichtigungszeiten sind täglich von 0800 Uhr (8 a.m.) bis 1700 Uhr (5 p.m.)

2.Um nach Fort San Lorenzo zu gelangen, folgen Sie den auf der Karte gelb markierten Straßen. Die Pfeile weisen Sie von ihrem augenblicklichen Standort (Fort Sherman Haupteingang) nach Fort San Lorenzo und zurück. Verlassen Sie die angegebene Route unter keinen Umständen.

3.Es ist Besuchern strikt verboten, Straßen oder Gebiete, die in der Karte rot markiert sind, zu betreten. Es sind dies verbotene Gebiete oder Straßen. Besucher, die in solchen Gebieten angetroffen werden, werden von der U.S. Militärpolizei angehalten und in Gewahrsam genommen und vom Gelände von Fort Sherman entfernt. Falls nötig können Rechtsfolgen ergriffen werden; Zuwiderhandelnde können das Besuchsrecht verlieren.

4.Auf dem Gelände von Fort Sherman sind alle Besucher in allen Fahrzeugen verpflichtet, Sicherheitsgurten anzulegen, höflich und vorsichtig zu fahren und die angegebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen zu beachten.

5.Achten Sie in jedem Zeitpunkt auf Truppenbewegungen entlang der Straße.

6.Es ist verboten, in Fort Sherman Einrichtungen, Trainingseinheiten, Trainingseinrichtungen oder andere Dinge zu fotografieren. In Fort San Lorenzo ist das Fotografieren erlaubt.

7.Beim Verlassen von Fort San Lorenzo sind Sie verpflichtet, am Haupteingang von Fort Sherman anzuhalten, diese Instruktionen abzugeben und sich formell abzumelden. Jedes Zuwiderhandeln führt zum Verlust des Besuchsrechts.

8.Bitte befolgen Sie obige Anweisungen, um ihren Aufenthalt in Fort San Lorenzo so sicher und angenehm wie möglich zu machen.

Robert L. Harrison

LTC,IN

Commanding

siehe Ammoniten

leben zum Teil in meinem Gedächtnis weiter. Einige verblassten im Laufe der Zeit, andere sind da wie Videoclips, assoziativ abrufbar -

$ da ist ein Bahnübergang in Gwalior, die untergehende Sonne läßt die buckligen Gleise wie Gold glänzen, überall sind Menschen unterwegs; im orangerot leuchtenden Staub gehen sie zu Brunnen, um Wasser zuholen, kommen mit Einkaufstaschen nach Hause, die unvermeidlichen Kühe stehen am Horizont.

$ eine der unzähligen Kurven der ceylonesischen Bergstraßen gibt einen Moment den Blick auf Reisfelder frei, in einer Schneise des des Waldes; ein dunkelbrauner Bauer mit weißem Lendentuch schwingt die Hacke ...

$ Gesichter, so viele eindrucksvolle Gesichter; wenn ich nicht in Deckung bleiben konnte, drängte ich mich denn doch nicht vor. Ich raubte den Menschen ohnedies auch so ihr Gesicht.

$ auf französischen Autobahnen, Richtung Paris, kurz vor Reims. Der wolkenlose Wintertag geht zu Ende, die Sonne ist schon untergegangen, das Abendlicht spannt sich von einem sonnengelben Rest am Horizont über ein flammendes Orange zu Rot und einem Azurblau im Zenith ohne einen einzigen Wolkenfaden. Das müssen die seltenen Himmel sein, die sich dem Adam Hausner so ins Gedächtnis gefressen haben, daß er sie immer wieder wiederholt. Und neben der Autobahn die rabenschwarzen Silhouetten einer Hochspannungsleitung, die den lackierten Himmel durchschneiden

$ das trockene Flußbett des Bénué in Garoua. In der Sandfläche sind Brunnen und Teiche gegraben, einiges Vieh steht herum. Kaum zu glauben, daß das ein breiter Fluß wird in der Regenzeit.

$ Col de Koza; wie Zwergenhäuser stehen die strohgedeckten Rundbauten der Bauern auf kleinen Erdterrassen zwischen riesigen Wackersteinen

$ Obala - der Schlachthof gleich neben dem Fluß, wo sich die großen hellgrauen Rinder mit ihren lyraförmigen Hörnern in der letzten Abendsonne drängten

$ Obala - auf der Piste zu den Nachtigalfällen; ein hochbeladener Holztransport bricht aus den Staubwolken, die er aufwirbelt; es schauen nur die Fahrerkabine und die drei riesigen Urwaldbäume, die aufgeladen wurden, aus den grauen Stabwolken heraus. Unmöglich, so was ohne diffizile Vorplanung und Bestechung eines Fahrers zu fotografieren.

$ Friseur-Plakate / Frisuren

$ Markt & Menschen in Baffousam

$ hinter Obala - ein Holztransporter kommt uns auf einer Naturstraße entgegen, drei riesenhafte Baustämme geladen, jeder an die 2 m im Durchmesser. Der riesige Lastwagen bricht aus einer ungeheuren Staubwolke hervor, die runden Konturen der Wolken werden vom Sonnenlicht modelliert

$ bei Akasa - ähnlich wie das zuvor erwähnte Bild; viele Menschen auf einem Pickup im Staub der Piste

Auf dem Weg von Bafoussam hierher einmal mehr ein Wechselbad an Schlaglöchern auf der Straße. Offenbar wechselten wir einen Verwaltungsbezirk, denn mit einem Schlag war die Kraterserie zu Ende und die Straße ganz ordentlich.

Foumban ist eine der alten Königsstädte auf kamerunesischem Gebiet - oft auch Perle Westkameruns genannt.

Das Zentrum wird von den einander gegenüberstehenden Gebäuden der Freitagsmoschee und dem Palast des Königs beherrscht. Wir versuchten gar nicht, die Moschee anzusehen, das Aufsehen, das blasshäutige Touristen auf dem Großen Platz vor der Moschee verursachten, war arg genug. Da sammeln sich dann all die Freunde, Helfer und was es sonst noch alles geben kann. Wie fast überall im schwarzen Kontinent auch hier eine einfach entworfene Moschee, mit glatten Lehmmauern, schmucklos, mit kleinen Minaretten, ganz anders als das im Norden Afrikas oder auf dem indischen Subkontinent der Fall ist.

Der Königspalast ist ein seltsames Gebäude aus der deutschen Kolonialepoche, Wilhelminischer Architektur nachempfunden; ein Steinbau mit Obergeschoß, großen Tonnengewölben und einer Unzahl pompöser Holztreppen im Inneren.

Das Obergeschoß enthält ein etwas konfus geordnetes Heimatmuseum, das verlotterte Schätze aus der Vergangenheit des Königreichs präsentiert. Da gibt es diverse Tanzmasken und Tanzkostüme, Lanzen, Schwerter, alte deutsche Kavalleriekürasse, zwei Siegeskalebassen mit aufgebundenen Unterkiefern getöteter Feinde, Fotoreliquien, eine ganze Sammlung grotesker Kappen mit Perlenstickereien, die noch heute zu bestimmten Zeremonien dem Museum entnommen und verwendet werden und vieles andere mehr.

In einem Nebenraum verkaufen die Leute hier Kopien alter Königsportraits, schon ausgeführte Tuschezeichnungen nach sehr alten Originalen - allerdings zu solchen Wahnsinnspreisen, daß nicht daran zu denken ist, so was zu erstehen.

Vor dem Palast, im Hof stehen diverse Hofdamen und Beamte herum, um auf einen Auftritt des Königs zu warten. Bei solchen Gelegenheiten komme ich mir dann manchmal sehr deplaciert vor mit meiner touristischen Schaugier; das ging mir auch schon in Solo so.

In einem anderen Ortsteil, die Stadt mit malerisch über mehrere Hügel verteilt, liegen die Hütten des sogenannten artisanats, einer als Kunstgewerbekolonie angepriesenen Sammlung von Handwerkern und Kitschtandlern. Hier gibts alles von krude geschnitzten Figuren über alte und nachgemachte Masken, teilweise von guter Qualität, Messingarbeiten als Schlüsselanhänger, Perlenarbeiten bis zu antiquarischen venezianischen Glasperlen, die man wo anders wahrscheinlich gar nicht mehr kriegt. Handeln und das mit starken Nerven ist hier oberstes Gebot. Unter fünfmal aus dem Geschäft zu gehen, kann man da keinen menschenwürdigen Preis aushandeln. Letzten Endes haben wir alle mehr bezahlt, als uns Isabelles Erzählungen verhießen. Wahrscheinlich war gerade Saison und da waren die Verhandlungstoleranzen eng.

mein Verhältnis zur Grande Nation waren immer

ambivalent, warum weiß ich nicht so recht.

Vielleicht wegen des oft offen zur Schau getragenen, vor allem kulturellen Chauvinismus.

Während ein Einwohner eines englischsprachigen Landes zwar erwartet, daß

der Rest der Welt diese Sprache auch irgendwie meister, erwartet er nicht, daß

man perfekt ist.

Die Franzosen hingegen betrachteten lange Jahre jeden, der nicht perfekt Französisch

sprach, irgendwie als Kretin, den man nicht einmal in Geschäften an die

Reihe kommen ließ. Wenn nch dazu bemerkbar war, daß man aus "deutschen"

Landen kanm, war der Ofen sowieso aus.

Also war ich zwei mal in Paris, einige

Tage in der Normandie und Bretagne - schöne Landschaften

- und ein wenig in Südfrankreich.

Irgendwie ziehts mich dort nicht hin.

liegt 130 km nördlich von Kuala Lumpur nahe der malaysischen Westküste. Die ehemalige Hill-Station, die auf gut 1400 m Seehöhe liegt, begann irgendwann im 19. Jahrhundert als Wohnort eines Erz-Traders namens Fraser, der sich angeblich nicht nur mit Zinnerzen, sondern auch mit Gambling und Rauschgift befasste.

Als der Ausbau zur Hill-Station dann 1910 begann, war nur noch sein Name verbleiben. Die Briten schätzten - verständlicherweise - diese Hill-Stations sehr und man kann sie noch überall im ehemaligen Britisch Indien erkennen; Darjeeling, Nuwara Eliya oder Cameron Highlands, um nur einige zu nennen.

Ich kann mir das gut vorstellen, wie sehr die Beamten und Militärs - natürlich nur die entsprechenden Ränge - das schätzten, wenn sie wenigstens einige Tage oder Wochen im Jahr der Saunaatmosphäre des Monsoongürtels entkommen konnten. Wobei man sich nur die alten Fotos anschauen muß, wie die Knaben damals angezogen waren; Anzug mit Weste, steifer Kragen und Kravatte und dann noch ein Tropenhelm. Die müssen unter ihren gebügelten Jacketts und Uniformen voll Hitzeauschlag gewesen sein.

Heute scheint Fraser Hill vorwiegend als Sommerfrische wie Tawangmanggu und Sarangan zu sein. Als ich Fraser Hill nach einer Übernachtung an einem Freitag wieder verließ, waren bereits die Mercedes und BMWs der Gstopften aus KL unterwegs in die Hügel.

Die Proportionen und Wichtigkeiten haben sich sichtbar seit der Kolonialzeit verschoben, die zum Teil noch historischen Gebäude und Anlagen verwahrlosen zusehends, heute sind das Merlin Hotel und sein Golfplatz der Anziehungspunkt.

Durch hunderte Kurven windet sich die Straße durch einen noch immer recht ansehnlich aussehenden Djungel in die Berge. An einem Punkt namens Gap steht ein reizendes altes Steinhaus, das wie aus Schottland hierher versetzt aussieht. Die Hauptstraße zieht sich hier in Richtung Raub im Landesinneren und erreicht irgendwann, nach gut 250 km die Ostküste bei Kuantan. Beim Gap zweigt die einspurige Straße zum Hill ab, durch Schranken mit einem kleinen Wärterhaus gesichert, wo gelegentlich darauf geachtet wird, daß der Stundenrhythmus des Einbahnverkehrs auch eingehalten wird. Durch noch mehr Kurven gehts durch den Djungel hinauf bis zu der losen Ansammlung von Gebäuden, die Fraser Hill darstellen. Es gibt eine Post, ein Informationszentrum, in dem niemand Englisch kann, einige Beherbergungsbetriebe, und natürlich das Merlin und den Golfplatz.

Will man Abgeschiedenheit, ist das toll, will man im Djungel wandern oder was ordentliches zu essen kriegen, ist eher Cameron Highlands anzuraten.

in Venezuela folgen im allgemeinen nicht der in Europa so weit verbreiteten Sehnsucht, dünn bis mager sein zu wollen. Die tragen ihre Rundungen stolz spazieren. Dewegen ging auch in den Städten des öfteren der Mond auf, was vor allem die Kurtis - allerdings nur optisch - begeisterte.

Was mir noch auffiel, war daß sich Frauen und Mädchen an vielen Orten geradezu studioreif geschminkt hatten, was bei uns schon Jahre aus der Mode ist.

Seltsam war noch, daß wir immer wieder einem ganz eigenen Typ von Frauen begegneten - mit einem seltsamen hellbraunen, fast gelben Teint und dunkelblonden Haaren, die aus den anderen Gesichtern direkt hervorstachen.

waren das Thema eines Buches,

zu dem ich die Bilder fotografieren konnte - Titel "Sphinx und schöne

Wasserfee".

Das war ein Folgeauftrag zum ersten Buch über Glasmosaikfenster

beim längst dahingegangenen Tusch-Verlag.

So wandere ich halt durch Wien, merkte mir bei Autofahrten interessante Gebäude

und Statuen, suchte Friedhöfe heim, zumeist früh an Sommermorgen -

da ist das Licht am schönsten.

Wer möchte, kann sich mehr

dazu ansehen und auch den Essay lesen,

mit dem das Buch begann...

ist eine kleine Stadt im Burgenland, wo die Nazis offenbar einen jüdischen Friedhof vergessen haben. So ist er uns erhalten geblieben, mit seinen schiefen, für uns Ignoranten unleserlichen Grabsteinen, zwischen denen das Gras kniehoch wächst.

sind wunderbar elegante Vögel, die oft aus purer Lust an den Kapriolen Flugkunststücke zu machen scheinen. Ihre Flugkunst nützen sie dann auch aus, um andere Vögel, die beim Fischen erfolgreich waren, so lange zu piesacken, bis sie ihre Fische fallen lassen. So kommen sie einfacher zu einer Mahlzeit.

Hamburg nennt einen der größten Häfen im Norden Europas sein eigen und nennt ihn stolz Freihafen. Hier gibts nicht nur endlose Kais, auf denen Container bis in schwindelerregende Höhe aufgestapelt sind, sondern auch eine imponierende Brücke - die Köhlbrandbrücke - die sich in weitem Bogen, nur von einem Zweibein gestützt, über die Elbe schwingt. Wie bei allen großen Brücken bekommt man vom imposanten Bauwerk so gut wie nichts mit, wen man drüberfährt.

Eine andere Attraktion des Hafens ist die Speicherstadt

ist der geheiligte Tag der Muselmanen; da läuft nicht mehr viel, nachdem das Freitagsgebet in den Moscheen, so gegen Mittag, angefangen hat.

sind was ganz eigenes und können ein wenig über das Innere der Menschen in einem fremden Land verraten. Was einen da anweht, außer dem Hauch der Vergänglichkeit, kann ich nicht so sagen, aber ich schau mich ganz gern auf den Friedhöfen um.

siehe auch

Frauenkirchen

Prag

San Michele

St. Marx

Zentralfriedhof

hieß Hinterleitner oder so ähnlich. Wir lernten ihn in St. Elena in einer Bäckerei beim Frühstück kennen.

Er lebt bereits seit 28 Jahren in Venezuela und versucht sein Glück mit Gold und mit Diamanten und wahrscheinlich noch mit anderen Dingen, die er uns nicht erzählte.

So stellt man sich einen Abenteurer vor, sonnenverbrannt, mit einem langen weißen Bart, ein Bier nach dem anderen, eine Story nach der anderen.

Schenkt man seinen Erzählungen Glauben, war er schon als Kind in Oberösterreich ein Unangepaßter, der immer Wickeln mit seiner Umwelt, der Schule, der Kirche, den Leuten im Dorf und so hatte - da ging er eben fort und machte seine Art von Glück. Alle paar Jahre fährt er wieder eimal nach Europa und stellt immer wieder fest, daß er die geregelte und vor allem geistig enge Welt nicht mehr aushält. Als ihn vor einigen Jahre ein Gendarm um 5:00 Uhr früh aufhielt (hinter einem Busch hervorspringend), weil er bei einer Stop-Tafel nicht stehengeblieben war, war seine Geduld einmal mehr erschöpft und stantepede fuhr er mit der Bahn nach Südspanien, weil dort die Welt leichter auszuhalten war ...

Aus diesem Holz ist Fritz geschnitzt.

steht in vielen Restaurants Asiens neben Beef und Chicken auf der Speisekarte.

quakten die ganze Nacht im Garten des Joyokusuman Guesthouse, saßen sogar an den Wänden und hopsten über die Veranda.

siehe Poppenhausen

gibt es auch 1995/96 noch in ausreichender Menge in Myanmar, Guatemala und Venezuela.

Die Furten in den lateinamerikanischen Ländern sind den Launen der Natur und der Regenzeiten angepaßt und zumeist nur an winzig erscheinenden Bächen zu finden, die in der Regenzeit lawinengroße Schotterhalden ablagern können. Dazu sind die Furten zumeist mit soliden Betonplatten unterfüttert, sodaß man einfach durchs Wasser fährt; sollte die Lawine mit den Wackersteinen kommen, wird der nächste Caterpillar angefordert, der das wegschaufelt und fertig ist die Sache.

Die Furten in Myanmar haben da etwas anderen Charakter. Die meisten gibts vor allem in der Nähe des Irrawaddy. Da viele der Zuflüsse des mächtigen Flusses nur sehr zeitweise Wasser führen, wurden nie Brücken gebaut, sondern bestenfalls betonierte oder gemauerte Durchfahrten, über die das Wasser, so eines da ist, fließt. Oder fließen sollte, denn nicht immer hält sich der Fluß daran. Die Furten selber sind aber in den meisten Fällen nur so etwas wie eine gepunktete Linie im Auge des Betrachters von einem Ufer zum anderen. Das heißt, daß nach einem auch nur mittelmäßigen Gewitter das manchmal mehrere hundert Meter breite sandige Flußbett plötzlich zur Falle für alle Fahrzeuge wird, die nicht genügend Bodenfreiheit und Vierradantrieb haben.

In der Umgebung des Mt. Popa sahen wir so eine zerstörte Furt, wo einige Gewitter die Fundamente der Fahrbahn völlig unterwaschen hatten und nun die Betontrümmer im Sand herumlagen.

Bei einer der Flußdurchfahrten wunderten wir uns zuerst, warum ein Dorf so nahe am Fluß, in der Senke, in Überschwemmungsgefahr angelegt wurde und nicht an einem praktischeren Platz. Es gibt dort keinen praktischeren Platz als nahe beim Fluß - denn wenn der Wasser führt, ist das ganze Dorf beschäftigt, gegen ein angemessenes Entgelt die Autos mit Ochsengespannen oder mit einem Traktor sicher ans andere Ufer zu schleppen.

Zwar floß nur mehr ein breiterer Bach durch das weite Flußbett, aber doch tief genug, um einen Autobus metertief in den Kies und Sand zu fesseln. LKWs und Busse wagten sich daraufhin nicht mehr durch den Fluß, PKW und die üblichen Pickups für den Personentransport wurden mit einem Traktor durch den Fluß gezogen.

Bei der zweiten Überquerung im Verlauf der Rückfahrt nach Yangon war die Situation kaum besser, nur waren diesmal außer dem Traktor noch ein 8-spänniges Ochsengespann im Einsatz, eine der malerischen Seiten des myanmarischen Straßenverkehrs.

wer mehr sehen & lesen will, muß sich die CD beschaffen